学科素养导向化学教学设计模式研究

姜显光 刘东方

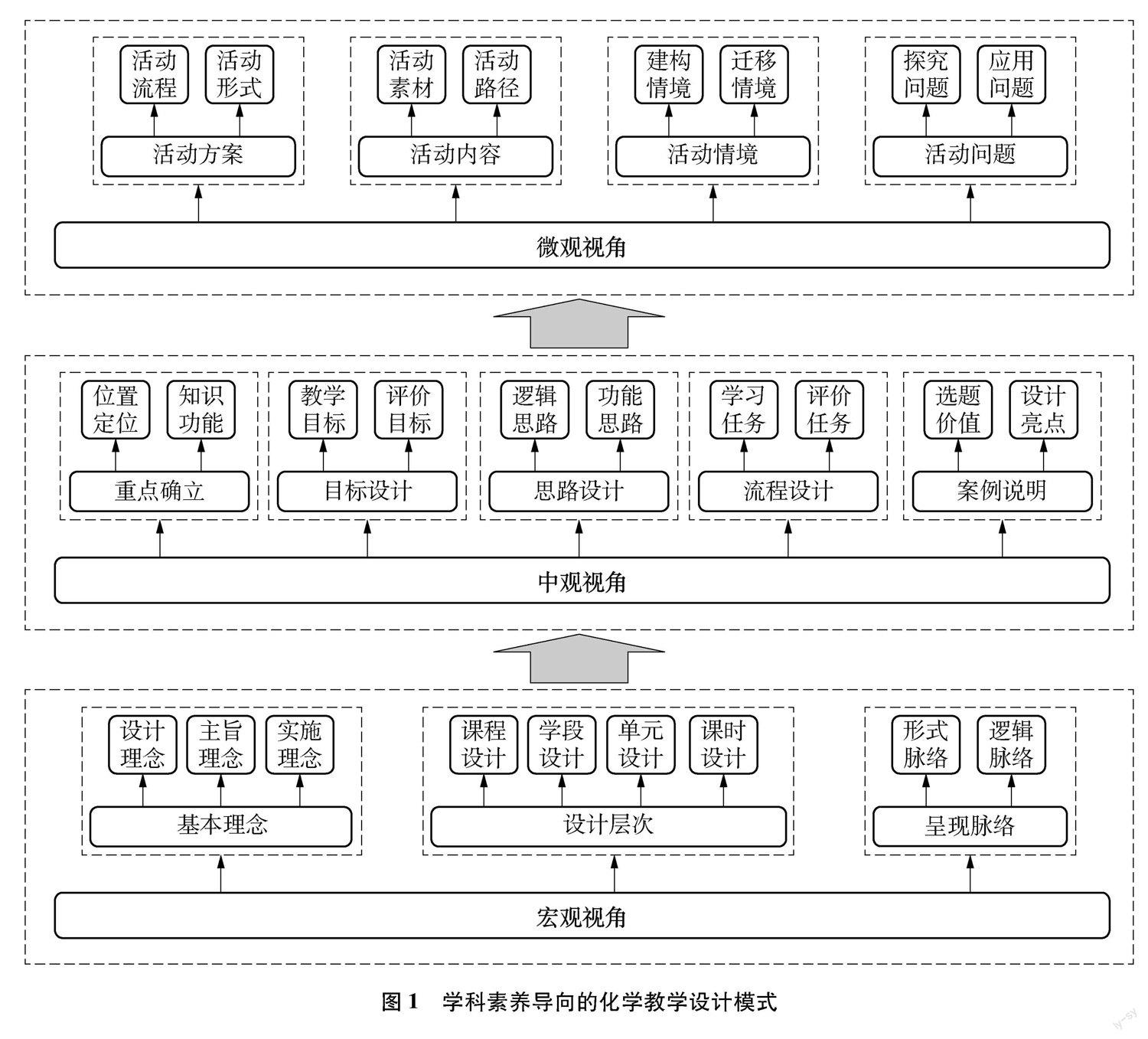

摘要: 基于宏观、中观、微观三个视角对课标中教学与评价案例进行解读,并抽提出学科素养导向的化学教学设计模式,为学科素养导向的化学教学设计提供借鉴与参考。宏观视角: 基本理念、设计层次、呈现脉络;中观视角: 重点确立、目标设计、思路设计、流程设计、案例说明;微观视角: 活动方案、活动内容、活动情境、活动问题。

关键词: 学科素养导向; 化学教学设计模式; 宏观视角; 中观视角; 微观视角

文章编号: 1005 6629(2022)08 0036 06

中图分类号: G633.8

文献标识码: B

教学设计是课堂教学实施的构思、谋划和预设,是教学实施的前期准备工作,终极目标是基于教学内容落实课程基本理念、促进学生核心素养的发展。教学价值取向是进行教学设计的基础。所谓教学价值取向是课堂教学所秉持的教学理念和价值追求的概括[1]。纵观我国基础教育课程改革的发展,教学价值取向变革经历了知识取向、能力取向和素养取向三个阶段。

2018年提出“学科核心素养”,教学理念转变为素养取向,学科素养导向教学强调所学知识具有举一反三中“一”的功能,因此知识作为未来学习的基础,侧重于知识的本原性、结构化和功能化,知识获得是动态的,强调知识习得的过程性。

基于《普通高中化学课程标准(2017年版)》(以下简称“课标”)附录2中的两个教学与评价案例——“氧化还原反应”和“氯及其化合物”(以下分别简称为案例1和案例2), 从宏观、中观、微观三个视角分析、解读,抽提出学科素养导向的化学教学设计模式(见图1),为学科素养导向的化学教学设计提供借鑒与参考。

1 宏观视角

宏观视角包括教学价值取向、基本理念、设计层次、呈现脉络。由于教学价值取向已定为学科素养取向,故下面对基本理念、设计层次、呈现脉络进行解读。

1.1 基本理念

教学设计基本理念是对教学设计总的观点或看法,贯穿教学设计全程,发挥着理论指导、方向指引、过程调控、质量审视等功能。学科素养导向的教学设计包括三个基本理念。

1.1.1 设计理念

系统思想是素养导向教学的设计理念。现代教学设计是教学系统的构思、谋划过程[2],强调整体性[3],需 从整体上对教学加以认识和把握。 从外部看,教学系 统

是由教师、学生、教学内容、教学媒体等要素组成的复杂、动态的开放系统。在一定程度上, 教学设计取决于 设

计者挖掘、开发、选择、组织、合理应用教学资源的能力。从内部看,教学系统由若干子系统或元素构成,子系统的选择、组织要符合学科逻辑、教学逻辑和学生认知逻辑,如案例1包括宏观现象、微观本质、问题解决三个子系统。

1.1.2 主旨理念

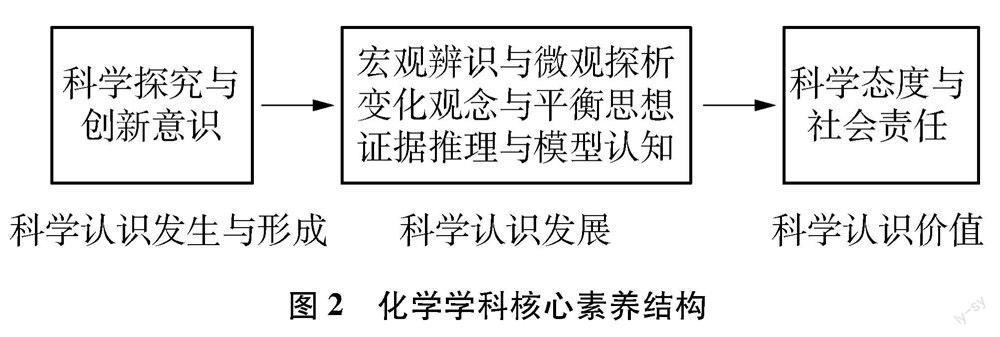

化学学科核心素养是学科素养导向教学设计的主旨理念。 这既是落实立德树人根本任务,发挥化学学科育人功能的集中体现,又是学科素养导向化学教学设计的“灵魂”;既是化学教学的目标指向,又为化学教学设计提供了一般思路。 化学学科核心素养充分体现了 科学认识论思想。“科学探究与创新意识”属于科学认识 发生和形成范畴;“宏观辨识与微观探析”是认识化学的视角,“变化观念与平衡思想” 是认识化学变化的视角,均属于化学思维方式,“证据推理与模型认知”属于化学思维方法,这三条属于科学认识发展范畴;“科学态度与社会责任”是化学认识的价值,属于科学认识价值范畴。化学学科核心素养结构既符合科学认识的一般过程,又符合人类学习知识、认识发展的一般规律(见图2)。

1.1.3 实施理念

“教、学、评”一体化是素养导向教学的实施理念。积极开展“教、学、评”一体化课堂教学,将促进学生发展的评价渗透于课堂教学实践的每一个环节中,使“教、学、评”融为一体[4]。实施“教、学、评”一体化,更好地发挥日常学习评价在化学学科核心素养培育方面的作用,这要求教学目标与评价目标要保持一致[5]。

1.2 设计层次

教学设计一般划分为课程设计、学段(学年、学期)设计、单元设计和课时设计四个层次。课程设计、学段设计、单元设计分别是课程教学的整体规划、阶段规划、 局部规划,课时设计是以课时为单位进行的构思与谋划。课程设计和学段设计往往是基于学校教学时间安排、学科教学任务、课时数等进行的宏观规划,因而在日常教学中,通常所说的教学设计主要是指单元设计和课时设计。

单元设计教学内容体量稍大,根据教学内容的特征属性差异等进行不同的设计。如案例2就是将两课时合并,以单元教学设计形式呈现。借鉴“翻转课堂”模式,采用线上、线下混合教学。线上进行观看微视频、完成并提交作业、在线提问和交流等活动,线下进行研讨、改进、反思、提炼等活动。

课时设计教学内容体量稍小,针对教学内容进行深度学习。 如案例1对氧化还原反应第1课时进行常规的线下教学设计。

1.3 呈现脉络

呈现脉络是对教学设计环节进行整体性、结构化的理解和把握。

1.3.1 形式脉络

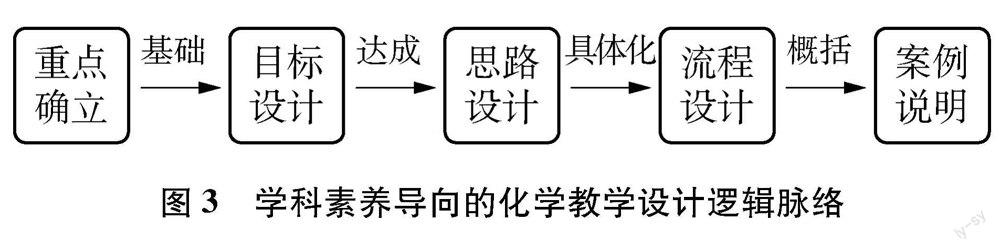

形式脉络体现教学设计的结构化呈现,包括教学重点确立、教学与评价目标、教学与评价思路、教学流程、案例等说明。

1.3.2 逻辑脉络

逻辑脉络体现设计者的设计思维逻辑(见图3)。重点确立是目标设计的前提和基础。而目标达成不是一蹴而就的,需要基于学生心理认知发展规律、科学认识一般规律等进行逐级分解, 故需进行思路设计。教学思路既是达成教学目标的具体化,又是教学流程设计的理论框架。教学流程是教学思路的具体化,具有可操作性。案例说明是对教学设计整体进行概括、描述与说明。

2 中观视角

中观视角以呈现脉络为主线,从形式和内容两方面对重点确立、目标设计、思路设计、流程设计、案例说明进行解读与抽提。

2.1 重点确立

学科素养导向教学强调知识的功能性、可迁移性。教学重点是一个相对概念,应具有典型性、基础性、统摄性、可迁移性等特点,满足以上特点的知识才具备素养功能。重点确立需基于位置定位与知识功能。

2.1.1 位置定位

位置定位指知识所处的学段和学习者所处的年级。

(1) 知识学段定位,知识学习是随着学段、年级变化而发展的,以此确立学习深度。

(2) 学生年级定位,基于学生心理认知与已知知识,确定发展未知。

如案例1、案例2都是高中化学必修阶段的重点内容,主要针对学业质量标准的水平1、 2所制定的目标。

2.1.2 知识功能

知识功能包括学科功能和素养功能。

(1) 学科功能指知识对学科体系确立、发展的价值。基于知识学科属性选定具有代表性的知识作为教学重点。按知识学科属性划分,化学学科知识包括元素化合物、物质结构、概念原理等。如氧化还原反应是概念原理知识,是认识化学反应本质的重要基础,而氯元素是典型的非金属元素,二者均是化学学科的代表性知识。

(2) 素养功能指所学知识对学生发展化学学科核心素养的价值。不同学科知识所承载的素养功能不同,这是学科素养导向化学教学设计的基础。如案例1的教学重点: 形成认识化学反应的微观视角,了解氧化还原反应本质的认识过程,建构氧化还原反应的认识模型;案例2的教学重点: 建立基于物质类别、元素价态和原子结构预测和检验物质性质的认识模型,发展物质性质和物质用途的關联、化学物质及其变化的社会价值的认识水平,提高解决问题的能力。

2.2 目标设计

教学目标是教学活动的出发点和归宿,应充分体现课程基本理念,引领、调控教学设计和实施过程。“教、学、评”一体化实施理念指导下的课堂教学要保证教学目标与评价目标的一致性,故目标设计包括教学目标设计、评价目标设计。目标设计从目标表述、目标功能、目标达成进行解读。

2.2.1 教学目标

教学目标是教师对学生知识学习后的发展期望。教学目标的制定要紧紧围绕课程目标,充分体现教学重点。

(1) 目标表述“策略化”。

化学教学策略一般表述为: 利用……素材(手段),通过……活动,实现……素养功能[6]。基于案例,在实际表述时,素材要素被省略了。表述模板为: 通过……活动,实现……素养功能。如案例1中教学目标3: 通过设计汽车问题综合治理方案的活动,感受氧化还原反应的价值,初步形成绿色应用的意识,增强社会责任感。在教学目标达成程度的表述上要充分考虑学段,如必修学段或选择性必修学段分别对应学业质量标准的水平1、 2或水平3、 4。

(2) 目标功能“素养化”。

化学学科核心素养是化学学科育人价值的集中体现[7]。通过科学认识实践,培养学科思维方式和方法,建构学科观念,增强社会责任感和使命感。如案例1强调建立氧化还原反应认识模型,形成预测和检验物质性质的认识模型,发展证据推理与模型认知素养;案例2强调建立物质性质与物质用途的关联,建立“性质决定应用,应用反映性质”的学科观念;两个案例均强调通过对社会问题的关注与解决,增强社会责任感,如形成绿色应用意识,合理使用化学品观念,发展科学态度与社会责任素养。

(3) 目标达成“活动化”。

学习活动是科学认识发生、形成的载体。体验式学习方式是学科素养导向课堂教学的基本特征之一[8]。教师根据学科知识的属性,选择不同的学习活动,学生在活动中经历、体验和感受,发展化学学科核心素养。两个案例均采用了多种学习活动,如实验探究活动、科学认识活动、社会实践活动等。

2.2.2 评价目标

评价目标是教师对学生在活动中的表现进行诊断和发展的依据。评价目标的制定要关注学生的思维进阶与发展。

(1) 目标表述“临床化”。

“临床”虽然是医学术语, 但这一词汇适切地反映了课堂教学评价的基本特征,即通过活动中的“症状”表现,及时“诊断”,提出“诊疗”(发展)方案。“诊断和发展”这一词汇说明课堂教学评价对教师提出了更高的要求,及时、准确地进行“诊断”,并提出“发展”方向、思路,能考查教师对学习活动和知识的认识、理解水平。如案例1中评价目标1: 通过对食品脱氧剂作用的探究实验设计方案的交流和点评,诊断并发展学生实验探究的水平(定性水平、定量水平)。

(2) 目标功能“进阶化”。

学习过程是对知识理解、认识不断精致化的过程,是逐渐接近知识本质呈现进阶式发展的过程。如对氧化还原本质的认识依次是物质水平、元素水平、微粒水平。认识视角可从单一视角发展到综合视角;对化学价值的认识可能仅基于学科价值视角或社会价值视角,也可能是学科价值与社会价值相结合的视角。

(3) 目标达成“思维化”。

学习活动是动态、持续的过程,故活动表现也是动态的和持续性的。通过考查学生对活动过程的认知、分析、讨论和点评,考查其思维方式、方法的发展水平, 如实验探究物质性质可能是经验水平或概念原理水平,也可能是孤立水平或系统水平、定性水平或定量水平。

2.3 思路设计

教学和评价目标是教师对学生学习后的表现期望,而目标达成不是一蹴而就的,需要一套系统的实施方案。教学思路是实施方案的纲领,是教学流程设计的理论框架,是教学和评价目标达成的具体化。思路设计要符合教学规律,体现学科特质,反映学科思想。教学思路包括逻辑思路与功能思路。

2.3.1 逻辑思路

逻辑思路是指教学思路整体的内在联系,从思路呈现、思路衔接两方面分析。

(1) 思路呈现“板块化”。

教学内容结构化处理后,以板块形式呈现,一节课由若干个板块构成。如案例1由宏观现象、微观本质、问题解决三个板块构成;案例2由在线学习和交流、研讨改进和实施、概括反思和提炼、问题解决和展示四个板块构成。

(2) 思路衔接“关联化”。

板块之间是相互关联、逐层递进的,体现科学认识的一般规律,有利于知识建构。如氧化还原反应是概念原理类内容,三个板块承载的学习任务依次是实验探究食品脱氧剂的作用、揭示氧化还原反应的本质、设计并讨论汽车尾气绿色化处理方案,体现了宏观到微观、现象到本质、理论到实践的科学认识一般规律。三个板块选取的学习活动分别是实验探究活动、科学认识活动、社会实践活动,体现了科学认识的一般过程。

2.3.2 功能思路

功能思路指教学思路中的某一个板块的价值。功能思路通过板块内容体现出来,实现“任务化”“素养化”。

板块承载学习任务,发挥素养功能。板块内容包括学习任务、评价任务及素养功能等。如案例1中板块Ⅱ, 学习任务为揭示氧化还原反应本质;评价任务为发展知识关联结构化以及认识思路结构化的水平;素养功能为证据推理与模型认知、宏观辨识与微观探析。

2.4 流程设计

流程设计是教学和评价思路的具体化,通过设计学习任务和评价任务达成教学和评价目标。

2.4.1 学习任务

学习任务是为完成教学目标而采取的一系列学习活动的总和。

(1) 任务表述“动宾化”。

学习任务表述要围绕教学目标,主语是学生,但一般省略主语, 以“动宾短语”形式呈现,如案例1[学习任务2]揭示氧化还原反应的本质。

(2) 任务设计“路径化”。

为完成学习任务,达成教学目标,发展学科素养,学生须在活动中经历、体验和感受,故学习任务须转化成一系列教的活动和学的活动,以路径图形式呈现,体现活动的衔接和顺序,并标注设计意图。如案例1中[学习任务1]实验探究食品脱氧剂的作用,从外部看,包括教的活动和学的活动,教的活动包括“展示”“提问”等,学的活动包括“实验探究”“讨论”等;从内部看,先是通过真实情境引发活动,然后通过问题引领活动,运用学科知识、学科思想、学科思维解决问题,培育学科核心素养。

2.4.2 评价任务

评价任务是为了明确学生的学习效果与教学、评价目标的一致性。

在任务表述上,与学习任务一样,以“动宾短语”形式呈现,但主语是教师,一般也被省略,如案例1[评价任务2]诊断并发展学生对氧化还原反应本质的认识进阶(物质水平、元素水平、微粒水平)。

在设计上,与学习任务也是共用的。学科素养导向的学习评价要关注学生在过程中的表现与发展,因而具有过程性、表现性与发展性等特点。

2.5 案例说明

案例说明是针对教学设计整体进行概括性描述,包括选题价值、设计亮点等。

2.5.1 选题价值

选题价值是学科素养导向教学设计的基础。第一,学科价值,如氧化还原反应是高中化学必修课程中的核心概念。第二,社会价值,如氧化还原反应在生产、生活等各方面具有广泛应用。第三,素养价值,这是素养导向教学的“魂”,如氧化还原反应在建构过程中具有丰富的化学学科核心素养发展价值。

2.5.2 设计亮点

亮点是设计者的设计理念、设计思想的集中体现。如案例1说明包括: 注重真实问题情境的创设;注重基于“学习任务”开展学科素养导向的化学教学;注重认识思路的结构化和显性化;注重教、学、评一体化。案例2说明包括: 线上线下结合,突破学习场域;单元整体设计,实现深度学习;活动层层递进,发展核心素养;思路方法外显,促进自主迁移。

3 微观视角

学科活动是学科核心素养形成的主要路径[9],微观视角关注学习活动设计,包括静态设计与动态设计。静态设计包括活动方案、活动内容设计;动态设计包括活动情境、活动问题设计。

3.1 活动方案设计

活动方案是为完成一定任务达到预期目标而进行的系列过程谋划,突出在宏观上的设计。学习活动方案是指为完成某一学习任务,促进学科素养发展而进行的宏观谋划,包括活动流程、活动组织形式。

3.1.1 活动流程

活动流程是为完成一节课学习任务采取的系列步骤。如案例1中的宏观现象 微观本质 问题解决。

3.1.2 活动形式

活动组织形式简称活动形式,是指学生的组织单位。如案例2中,在线学习、交流研讨、实验探究时分别以学生个人、工作坊、学习小组为单位。

3.2 活动内容设计

活动内容指在活动流程中具体需要完成的任务,包括活动素材选取、活动路径设计。

3.2.1 活动素材

活动素材指为完成学习任务,根据教学内容而选择的材料。如案例1中选择“月饼盒中的小包装袋”“罐车侧翻造成氯气泄漏”等素材。

3.2.2 活动路径

活动路径是为完成活动的某一流程而进行的具体实施步骤。如案例2中[学习任务1]设计的活动路径为: 在线观看资源→在线完成任务→在线“工作坊”研讨。

3.3 活动情境设计

情境是学科知识的载体,是情感、问题、兴趣激发的重要平台,包括建构性学习情境、迁移性学习情境。基于真实的、贴近学生生活、贴近社会發展的情境能够自然地引发学习活动。

3.3.1 建构情境

建构性学习情境简称建构情境,功能是帮助学生建构学科核心概念和基本观念[10]。如案例2中,基于自然界中的氯、生活中的氯和环境中的氯的转化路径,从动态转化的视角对在真实情境中的元素转化关系进行分析。

3.3.2 迁移情境

迁移性学习情境简称迁移情境,强调学以致用,注重发挥真实的STSE问题功能,从学科价值上把握化学科学的社会功能和责任[11]。如案例1中,设计并讨论汽车尾气绿色化处理方案等。

3.4 活動问题设计

问题解决是学生学习的目标指向,针对学习任务而设置,是学习活动开展的方向引领,对学习活动持续、顺利地开展起调控、监督作用,其中包括探究问题设计和应用问题设计。

3.4.1 探究问题

探究问题是为探究事物本原而提出的疑问。如案例1[学习任务1]问题“包装袋中有什么物质?这种物质有什么作用?为什么要放小包装袋?”,这些问题能激发学生的学习兴趣,迫切地想一探究竟,基于生产生活实例带学生进入化学世界。

3.4.2 应用问题

应用问题是针对事物价值和注意事项而提出的疑问。如案例1[学习任务4]问题“汽车尾气的主要成分有哪些?如何将有毒物质转化为无毒物质?如何运用氧化还原反应原理对汽车尾气进行绿色化处理?”,这些应用性问题将促使学生思考,通过查阅文献、设计方案、讨论交流等进行解决,在解决过程中体会化学的社会价值。

基于上述分析,案例1、案例2的结构化图示分别见图4、图5。

参考文献:

[ 1 ] 郑长龙. 2017年版普通高中化学课程标准的重大变化及解析[J]. 化学教育(中英文), 2018, 39(9): 41~47.

[ 2 ] 刘知新. 化学教学论(第四版)[M]. 北京: 高等教育出版社, 2009: 94.

[ 3 ] 苗东升. 系统科学精要(第三版)[M]. 北京: 中国人民大学出版社, 2010: 1.

[ 4 ][ 6 ][ 10 ][ 11 ]房喻, 徐端均主编. 普通高中化学课程标准(2017年版)解读[M]. 北京: 高等教育出版社, 2018: 218, 192, 188, 189.

[ 5 ][ 7 ]中华人民共和国教育部制定. 普通高中化学课程标准(2017年版)[S]. 北京: 人民教育出版社, 2018: 74, 3.

[ 8 ] 姜显光, 郑长龙. “学科素养为本”的课堂教学特征、挑战及策略[J]. 教育理论与实践, 2017, 37(17): 10~12.

[ 9 ] 余文森. 核心学科素养导向的课堂教学[M]. 上海: 上海教育出版社, 2017: 72.