小学生美术视觉思维成长的策略探究

朱慧

【摘 要】当下学生视觉经验受生活方式影响呈现多样性与复杂性。但在小学美术教学中,教师未能准确分析学生视觉基础并采取与之匹配的方式进行教学,使得教学目标空泛,学生图像识读能力和视觉思维能力薄弱。文章借鉴脑科学领域研究的“靶向性”治疗方法,以调查数据为依托,对美术教学进行“靶向性”分析、匹配导入、聚类推进、多元创作,达到改善学生视觉思维能力的目的。

【关键词】“靶向性”;视觉经验;视觉思维

一、引言

在美术教学中,学生对艺术作品的阅读与理解贯穿于整个学习过程。学生在欣赏作品的过程中对其进行表述,就是审美能力的外显。然而,笔者通过调查发现,小学生在课堂教学中使用美术语言单一,思维浅表化。如在面对名家作品时多描述为漂亮、动人;面对儿童作品时,评价色彩多用色彩鲜艳,描述布局多用构图饱满;对于动漫形象等设计类作品常用“萌萌哒”等词汇形容;即使有些学生的评价语言听起来较为精彩,但实际只是用文学类语言来描述内心感受。究其原因不难发现,学生美术语言的匮乏实际上是视觉思维能力的内化不足。

针对小学美术教学中学生美术语言缺失,视觉思维能力亟待提升的现状,笔者借鉴脑科学研究领域的“靶向性”治疗方法,以调查数据为依托,通过聚焦欣赏、触类旁通的方式尝试改善学生的视觉思维能力。

二、视觉思维能力缺失的原因

(一)信息获得容易而思维能力弱

当下无可争议地进入了新媒体、多重交互的“读图时代”。从“文化经济”的角度看,当代“读图时代”的图像霸权,具体表现在当代文化的符号生产、流通和消费均呈现出一种图像中心的模式[1]。在这种情况下,教与学的生态环境都发生了较大的变化。如与传统纸质媒体、电视媒体相比,自媒体、微信公众号具备了快速传播、灵活表达的优势,但也显现出信息碎片化、内容不客观的现象。学生在“读图时代”更容易获得图片信息,但相应的美术语言比较缺乏,思维能力弱。

(二)美术语言少且教学目标空泛

学生对艺术作品评价的标签化和语言的“时尚”化,究其原因是美术语言不足,这与教师的教学目标不准确有一定的关系。在小学美术教学中,教师往往仅凭借教学经验对学生情况进行分析,描述较为笼统,如对学生是否有相关创作经历缺少分析,对学生视觉经验积累状况无法量化,对学生可迁移的绘画能力缺少梳理等。在笼统的感知影响下,教学预设与学生需求之间产生较大差异。教师对学生发展能力的模糊,对课堂教学目标的不准确都导致学生美术语言和思维能力发展缓慢。

三、“靶向性”学习与视觉思维能力的发展

在美术教学中,教师对学生学情分析的缺失及教学目标的模糊,制约了学生视觉思维能力的发展。结合多种研究结果,笔者认为,可以借鉴医学研究领域的相关知识与脑科学方面的部分研究成果,与美术课堂教学适度融合,形成指向学生视觉思维成长的教学。

(一)“靶向性”是注重知识内在关联的方法

“靶向”在医学中解释为:对特定目标(分子、细胞、个体等)采取的行动。如外源基因在宿主细胞基因组DNA预期位置上的定向插入;药物分子对效应靶组织或细胞的定向传送或作用。[2]由医学研究可见,教学内容与策略要指向学生最真实的需求,教师要在分析、找到学生核心能力后,进行准确教学。

约翰·霍普金斯大学教育学院院长玛利亚·哈迪曼创立的“脑靶向教学法”在认知发展理论基础上融入了最近20年脑科学、神经科学和认知科学领域的研究成果。对于“脑靶向教学法”,哈迪曼认为艺术同样有效,并建议教师将之引入教学活动之中,以利于学生将视觉、动觉、音乐思维与语言学习任务相结合,并在零散的知识概念之间形成有意义的联系。[3]另外,教师可以通过视觉呈现、创意运动、创意写作等活动,增强学生的认知,提升学生的高阶思维能力。

(二)视觉思维能力的发展

鲁道夫·阿恩海姆说,一切知觉都包含着思维,一切推理都包含着直觉,一切观测都包含着创造[4]。概念活动与人的视觉活动水乳交融,而美术课程是以对视觉形象的感知、理解和创造为特征的。可以说视觉性就是美术学科的基础,而感知艺术的过程,就是深入探寻、省思、感悟作品背后经验的过程。在小学美术中,学生的视觉思维能力表现为,学生对自己的视觉经验和艺术作品具有图像识读、审美评述能力,具备思维概括提炼及运用能力,从而形成视觉素养。

基于以上理解,将“靶向性”教学与美术教学巧妙融合可以有效发展学生的视觉思维能力,进而提升学生的审美能力。

四、“靶向性”教学策略下的视觉思维生长

“阅读”“理解”“生产”是视觉素养的三个关键行为动词,这三个动词在时间上有一个先后顺序,表现出一种渐次推进的过程[5]。在课堂教学中,不论是对大师作品进行欣赏还是与同龄人作品对话,都是基于自身视觉经验、理解力基础上的审美感知。如果学生对艺术作品的阅读与理解不到位,势必会影响后面创作输出阶段的多样化和独创性。因此,阅读与理解可以定为美术教学的“靶向目标”。

(一)课前进行“靶向性”分析,确定教学核心目标

通常情况下,教师由于缺失对学生视觉基础的分析过程,导致教学目标错位,或者未对以往教学内容进行分析,忽视学生的认知起点,使得教学内容缺少成长度。因此,教师需要在课前对学生的视觉基础、已有知识进行調查分析,确定教学核心目标。

例如,小学美术教材中经常出现的生活建筑类、人物观察类主题绘画,分布在不同学段。编者希望学生通过不同学段对相似主题的创作,呈现出能力的阶梯式成长。教师如果忽视对学生以往创作经历的梳理,缺少对学生不同阶段思维能力的分析,则会出现教学内容割裂的现象。

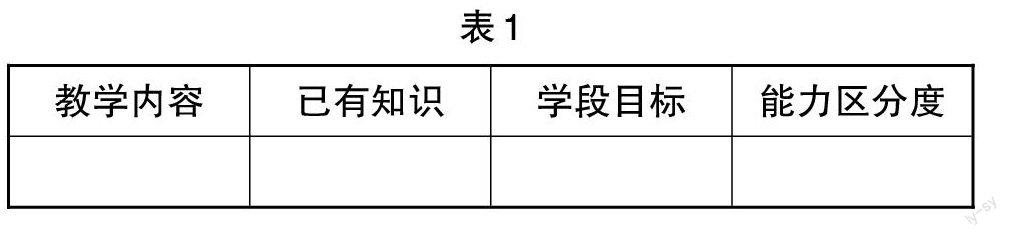

以苏少版有关瓜果蔬菜的教学为例,小学低年段有“诱人的瓜果”,中年段进行了“厨房”场景观察,高年段为“买菜”。教师对于这三次相似主题的教学,需要厘定核心目标,作为教学“靶向”。对于低年段学生,注重对瓜果蔬菜的外形、色彩特点的观察,学生作品以单个瓜果蔬菜为主,抓住特点进行表现即可。而对于高年段学生,应注重观察菜市场的布局、分类特点,在创作中注意构图与绘画情感之间的关系,努力在绘画创作中表现出生活气息。教师可以从教学内容、已有知识、学段目标、能力区分度四个维度对教材内容进行“靶向性”分析,让教学目标更加准确(见表1)。

(二)课中通过“靶向性”推动,聚焦思维动态生成

小学美术教学与小学生视觉思维能力之间的关系,可以通过以下几点进行思考:一是内容开放,学生能够主动观看;二是与已知关联,结合视觉经验,在学习中挖掘、理解视觉形象的构成成分及内在意义;三是学生能够主动生成、创作视觉形象,并进行沟通和表达。由此,教师对教学进行了整体设计。

1.“靶向性”导入,指向视觉阅读

课堂伊始,教师进行开放式导入,强调与生活建立联系,与学生已有知识储备建立关联,让学生在自己熟知的自然现象中发现视觉现象。例如,对于苏少版美术五年级上册“学学构图”一课,教师根据学生电影观看量和绘本阅读量较为丰厚的特点,在课前与学生共同制订“光影阅读”主题调查表(见表2),对学生已有视觉经验进行调查。

笔者通过调查发现,几乎全部学生都观看了《战狼》《寻梦环游记》这两部电影,超过90%的学生了解绘本故事《狐狐》。因此,笔者决定将电影海报和绘本故事作为教学内容,在课堂导入环节将《战狼》海报运用图片处理技术进行处理,让学生与自己的视觉经验对比观察,激发学生对构图学习的探究欲望。教师通过准确的调查,使教学聚焦于学生需求,让学生对教学内容呈现较高的专注度。

2.“靶向性”分析,促进视觉理解

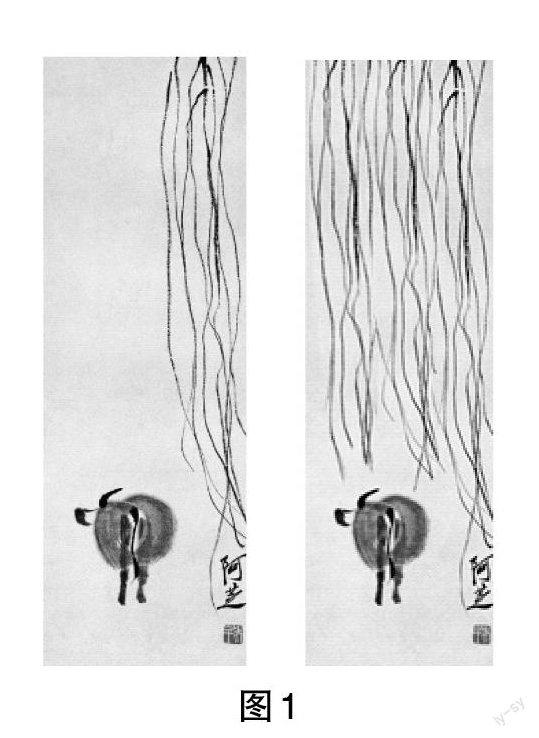

视觉理解是美术学习的核心环节,强调对视觉对象的解读和阐释。教师可以通过试误体验、归纳总结,引导学生进行建构,突破教学内容的重难点。如在苏少版美术四年级下册“对比的艺术”教学中,教师将大小对比、色彩对比、冷暖对比、黑白灰对比几种基本形式,通过生活、自然、艺术表现三类图片归类的方式呈现,始终围绕“对比”与“艺术”两个核心词汇推进。在此基础上,教师呈现改变过的作品和原画(如图1),让学生进行比较及小组讨论。

问题1 图1的两张画中,你更喜欢哪一张,为什么?

问题2 作者运用了什么样的对比手法?

问题3 通过绘画,你读出了什么样的意境?

教师通过系列问题,引导学生思考对比运用的艺术与作者想表达的情感之间的关系。这种围绕难点逐层递进的方法,兼顾整体呈现中知识的关联性,符合“脑靶向教学法”的特点,使学生视觉理解不再单薄,美术评价语言及时、丰富。

3.“靶向性”理解,形成多元创作

学生在经历感知、理解后,必然走向创作,也就是教学的第三部分——生产输出。它指向学习后的创作表现,实现实际能力提升,强调通过创造视觉形象进行表现和表达。对于美术教学中的创作表达,很多人狭隘地理解为绘画表现。其实生产输出的方式有很多种,可以是审美内化后的鉴赏能力,也可以是创作表现能力。如在“学学构图”一课的创作环节,笔者给予学生多种选择空间。教师先要求学生翻阅自己之前创作较为满意的作品,思考三个问题:自己原作的构图是什么样的?想表达的情感是什么?现在打算如何修改?再要求学生利用课余时间进行自主创作。其中,创作方式可以在以下三种中任选其一:修改自己之前的作品;为自己喜欢的故事或者电影海报设计作品;寻找自己身边不同形式的构图美,并记录下来,与家人、同学分享。学生通过对作品的自我审视,在掌握知识的基础上进行拓展性创作,逐渐将学习内容与已知、未知建立起来。

(三)课后在多向延展中建立思维关联

通过一系列“靶向性”学习,学生视觉思维在不断探究中成长。但是美术教学的影响不应受时空限制,而是要积极与学生生活形成联系,让学生学会用视觉思维去观察生活、改变生活。在课堂尾声,笔者给学生布置了多样的延展性作业,鼓励学生从以下三个维度进行课外探索:一是基于学科知识的拓展,如课后寻找、发现与本课内容相关的生活场景,并运用到绘画中;二是基于学习外延的拓展,与本课内容相关,但属于其他学科领域的内容;三是基于思维能力深入的拓展,如超越单节课的教学内容,进行月主题、学期主题式的学习,每次总结研究成果后再与下一节课的知识进行关联。

综上所述,小学美术教学在研究中呈现出教学方式、学习方法的多种变革,学生的生命力不断成长。因此,教师需要更加关注学生美术素养和生活基础,基于学生立场进行教学,培养适合学生终身成长的思维能力及探究习惯。

参考文獻:

[1]周宪.“读图时代”的图文“战争”[J].文学评论,2005(6):136-144.

[2]龚君佐,屠重棋,段宏,等.Fe3O4纳米粒子的组织相容性及组织分布研究[J].中国组织工程研究,2016(52):7872-7877.

[3]杨丽华.“脑靶向教学法”的六个“脑目标”[J].上海教育,2017(20):24-27.

[4]鲁道夫·阿恩海姆.视觉思维:审美直觉心理学[M].滕守尧,译.成都:四川人民出版社,2007.

[5]段鹏.基础教育美术课程的“视觉性”解析[J].中国美术教育,2018(2):12-15.

(责任编辑:罗小荧)