为何福建开放两个口岸——福州篇

江华

今年是中英《南京条约》签订180周年。作为近代史上与列强签订的第一个丧权辱国的不平等条约,《南京条约》的签订标志着中国开始沦为半殖民地半封建社会。除割地、赔款等内容外,条约对近代中国社会经济影响最深远的莫过于“五口通商”,即开放广州、厦门、福州、宁波、上海五地为通商口岸。时至今日,这五座城市依旧是中国经济最为发达的地区之一。五口通商,不仅见证了近代中国屈辱的历史,也成为古老的东方大国走向世界的一扇窗。

福建地处我国东南咽喉,历史上出海经商者甚众,是较早开展海外贸易的地区之一,也是“海上丝绸之路”的启航地。福建坐拥福州、泉州、厦门、漳州等优渥良港,是中国联结东亚及东南亚诸国的重要支点。1840年,第一次鸦片战争爆发,英军一度封锁厦门港,阻遏福建沿海贸易。不久,中英两军在厦门海域鏖战,英军一度攫取鼓浪屿等地。1842年,清廷被迫签订丧权辱国的《南京条约》。按照条约规定,福建一省独辟福州、厦门两个通商口岸,由此揭开了近代中国历史的帷幕。英国人为何如此“青睐”福州呢?

海外贸易兴盛的“有福之州”

福州地处福建东北,北接江浙,南衔两广,维系着广袤的东南海疆,历来是通江达海的良港。福州,古称“冶”,后因城外福山而得名“福州”,世人赞誉为“有福之州”。唐末,节度使王审知署理闽越之地,五代时创立闽国,后世尊为“开闽圣王”。闽王立国之后,大力拓建福州城,陆续将越王山(今屏山)、九仙山(今于山)、乌石山(今道山)等围入城中,故别称“三山”。北宋治平二年(1065年),福州太守张伯玉令编户疏浚壕沟,遍植榕树,一时间绿荫满城,由此福州也享有“榕城”的美誉。

明代,福州就是福建首府所在地,造船业极为发达。据考证,郑和舰队中的“宝船”大多建造于此,舰队中更有不少福州籍水手。嘉靖年间,倭寇祸乱东南沿海。戚继光两度入闽,坐镇福州平定倭乱。南明时,唐王朱聿键在福州称帝,改元隆武。清初,郑成功在福州一带举兵反清。康熙皇帝平定台湾后,福建沿海开禁。清廷于康熙二十三年(1684年)设立闽海关,由福州将军兼管。武夷山红茶、福州漆器等当地名产,沿白马河出闽江口,远销海外。来华贸易的荷兰、葡萄牙、英国等国商人,大多知晓福州港。直至乾隆二十二年(1757年)闽海关暂停对外贸易,改为广州“一口通商”,福州都是东南沿海首屈一指的大港。

觊觎福州的英国人

道光十二年(1832年)发生的“阿美士德”号事件,客观上加深了英国人对福州的了解。“阿美士德”号轮船本系英国东印度公司的考察船,假借在华查访商务,实则一探清廷虚实。1832年2月26日,英国东印度公司驻广东商馆职员胡夏米(又名林德赛)与英籍商人、传教士等乘坐“阿美士德”号从澳门出发一路北上,沿途竟未遭地方衙署阻拦。事后,清廷大为震怒。

行至福州时,英商胡夏米下船登岸,饱览闽江口胜景,刺探商贸情报。据胡夏米后来给英国外交大臣巴麦尊的信可知:闽江口停泊有不少江浙沙船,运载的大宗商品以福建、江西所产木料为主,此外还有烟丝、茶叶等。在胡夏米看来,福州是难得一遇的良港,地理位置十分重要:从福州可上溯闽江,直抵武夷山产茶区,所产红茶在英国市场上十分畅销,价格远低于广州所售粤茶;同时福州四季分明、冷暖适宜,英国生产的棉毛制品在福州市场上有很大的需求量。在信件中,胡夏米充分估计了福州开埠后的商业前景,怂恿英国政府用武力夺取福州,获得长远的贸易利益。由此可见,福州优越的地理区位及兴旺的茶叶贸易给英国殖民者留下了深刻的印象。

无可奈何的道光皇帝

道光二十二年(1842年)初,清廷败局已定,中英两国围绕停战事宜进行协商谈判。面对英国人割地、赔款等苛刻条件,道光皇帝表现出异常的“不屑一顾”,唯独对开辟福州作为通商口岸颇为忧惧。道光皇帝在给议和大臣耆英的上谕中明示,英国人要求开埠通商的口岸中,唯独福州不可给予,需另寻他处。在道光皇帝的授意下,耆英向英国代表提出改辟温州为通商口岸的建议,但遭到英国代表的拒绝。英国人表示,如果清廷应允将福州辟为通商口岸,英国政府将不再开战,并订立永久和平条约。

那么,道光皇帝为何不愿将福州辟为通商口岸呢?事实上,早在鸦片战争爆发前夕,道光皇帝就屡次饬令福建巡抚魏元烺抓紧做好战备,不仅要统领各沿海炮口,日夜操练军法,还要整肃枪炮、弓箭等武备,以应战事。在道光皇帝看来,福州兼具军事价值和经济价值。福州是扼守东南要害所在,上接江浙、下通两广,倘若失陷,必有损整个战局。从历史上看,福州三面环山,一面濒海,近可攻守险隘,遠可拒敌于国门之外,是兵家必争之地。除了军事价值之外,福州还兼具贯通闽浙两省经济的重要作用。浙东和闽北虽分设两省,但在地理环境上相差无几,多为丘陵山地,历史上素有“七山二水一分田”之称。除福建本省特产外,江西、浙江、台湾等地的物产也大多汇聚于福州,经闽江口远销各地。

英国人对福州也颇为看重。英国外交大臣巴麦尊在写给负责与中国交涉的公使信函中指出,在选择通商口岸时,福州是值得考虑的地方。因为福建独特的地理环境,特别适宜种植茶叶,武夷山的乌龙茶、安溪的铁观音都是享誉海内外的名茶。这些产茶地大多位于闽江流域,需经闽江口运输至海外,而福州恰好位于闽江口。据统计,英国东印度公司从中国购买的茶叶中,闽台茶约占六成,人称“东方美人”。由于清廷实行广州“一口通商”政策,茶叶无法就近通过福州港、厦门港运输至海外,必须走陆路,经广州港运出,物流成本极为昂贵,英商利润空间颇为有限。为此,开辟福州为通商口岸,对英国人而言极具商业价值。最终,在英国人的软硬兼施下,踌躇不决的道光皇帝勉强同意了开埠条件。

福州开埠通商

风闻将福州辟为通商口岸,清廷的封疆大吏们“痛心疾首”,纷纷陈奏弊处。正值中英双方谈判之际,山东道监察御史雷以諴以筹措赔款之名给道光皇帝上了一道奏折,试探性地询问福州开埠是否属实。在他看来,闽赣两省均产茶叶,尤以武夷山为最,每年输出量达千万斤,往来运输皆依靠江西脚夫运至广州出洋。倘若福州开埠,势必造成数以万计的脚夫失业,带来严重的社会问题。此外,英人占据福州要隘,不仅可掌控茶叶贸易,有损朝廷赋税;而且便于窥视东南海防,依凭英军船坚炮利之势,必将不可复遏。署理两江总督的福州人梁章钜在给福建巡抚刘鸿翱的信函中直言,福建远不如浙江和广东富庶,却一个省开辟两处通商口岸,而且还将省城福州作为通商口岸,显然这是朝廷对英国人的献媚。倘若福州开埠通商,必将被各国列强所效仿,从而有损朝廷威严。

道光二十三年(1843年),中英双方签订《五口通商章程》,英国人开始陆续进驻各通商口岸。福州士绅听闻英人将入城居住,群情激愤,表示坚决反对洋人入城。翌年夏,英国首任驻福州领事李太郭抵达福州,准备入城之时遭到当地百姓的激烈抵抗。经过几番交涉,英国人最终勉强租下城内乌石山积翠寺庙宇的一部分,作为英国驻福州领事馆的办公场所。道光二十五年(1845年),李太郭與属下在乌石山福州领事馆内开始办公。为得到清廷的官方认可,英国人还要求侯官(今福州市闽侯县)县令在租契上钤印。

刚刚告病还乡的侯官人林则徐,立即联合本地士绅质问侯官县令,并上书福建巡抚徐继畬,要求效法广州,驱逐英国人。徐继畬为避免事端,力主温和处置。林则徐再次上书,表示不惜为此一战,并得到了福州全城士绅百姓的拥护。他还联合朝廷内福建籍御史言官大造声势,一时全国震动。为避免事端,朝廷再次委任林则徐为钦差大臣,急赴广西镇压太平天国运动。不久,林则徐病逝于赴任途中。

咸丰元年(1851年),福州民众捣毁英国人办公的乌石山领事馆。英国人与当地民众矛盾不断,且英国领事多为商人,乌石山与南台码头相距甚远,不便于贸易活动,经过考察,英国人发现南台岛的仓山更适合设立领事馆。咸丰四年(1854年),英国人提出承租南台天安寺和双江台等空地作为领事办公处,并租借附近的观音井等闲置土地作为储货和居住的场所。英国人主动提出撤离城区的请求,很快就得到了福州地方官员的首肯,并表示今后在仓山申请租房、购地的外国人一律予以办理。

咸丰五年(1855年),英国政府购买了位于今仓山区烟台山旁的乐群路10号地皮作为新领事馆址。此后,仓山逐渐成为外商云集之地,美国、法国、荷兰、西班牙、葡萄牙、俄国、日本等国陆续在此设立领事馆。据统计,截至清末,先后有16个国家在此设立领事馆,仓山成为福州名副其实的使馆区。

值得一提的是,福州开埠后,其贸易发展势头并未如英国人所预想的那般繁盛。在五个通商口岸中,福州的贸易量明显不足,对外贸易的发展态势也逊于厦门。但福州的开埠促使地方精英登上近代中国的历史舞台:从福州城内的“三坊七巷”,陆续走出了郭柏荫、严复、沈葆祯、林纾、林旭、林觉民、郁达夫、林徽因、冰心等名人巨匠;左宗棠创办的福州马尾船政学堂,成为近代中国海军的摇篮,走出了叶祖珪、萨镇冰、邓世昌、刘步蟾等海军名将。

福州近代历史建筑一览

城市是有记忆的,近代建筑无疑是凝固记忆的最好载体。福州开埠通商后,留下了一批优秀的近代建筑,见证了那段风云际会的沧桑岁月。

陶淑女子学堂

地点:福建师范大学仓山校区内

陶淑女子学堂兴建于同治三年(1864年),是一座典型的罗马凯旋门式建筑。它是英国圣公会(又名“安立间教会”)在英国领事的协助下,租用乌山弥陀寺部分屋舍所创办的女子小学校,别称“安立间女学堂”。光绪四年(1878年),圣公会因侵占寺产引发当地居民抗议,学校被迫停办。光绪二十五年(1899年),英国差会任命在福州传教的“远东妇女教育促进会”成员朗彼息女士为校长,负责募款购地,重建校舍。光绪二十八年(1902年),岭后山校舍落成,定名为陶淑女子学校,今为福建师范大学的一部分。

泛船浦天主堂

地点:仓山区新民街54号

明末之际,天主教以耶稣会的名义传入中国,很快在中国扎下根来。明天启五年(1625年),耶稣会传教士艾儒略于福州城内宫巷建起了福州历史上第一座天主堂—三山堂。康熙皇帝禁教后,一度改为关帝庙。福州开埠通商后,传教士接踵而至,重新传教。同治三年(1864年),天主教会修建泛船浦天主堂,此教堂为单塔哥特式教堂,坐南朝北,外墙用青砖砌造。正面中央为哥特式塔楼,塔楼尖顶有一个醒目的十字架。入口门窗框皆为石制,并设彩色玫瑰窗。

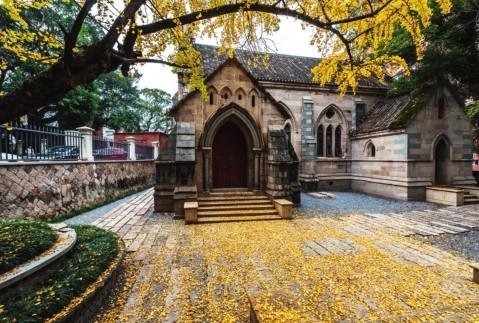

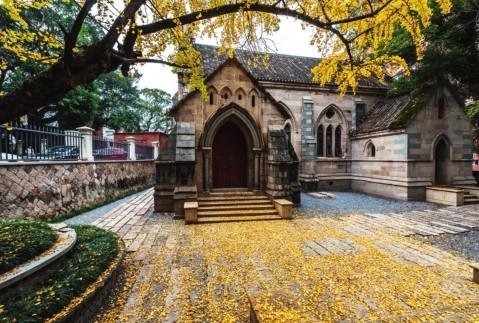

石厝教堂

地点:仓山区乐群路22号

石厝教堂建于咸丰十一年(1861年),由侨居福州的英国侨民集资筹建,并延聘香港建筑师设计。与福州市内的其他教堂不同,石厝教堂建造后,专供在榕城的英国人举行宗教活动。

西林小筑

地点:仓山区公园路4号

西林小筑是一座典型的近代英式风格民宅。主体由两层地上建筑及地下室组成,外观以红砖砌筑。入口处设于地下室之上,有双合式八字形台阶。建筑立面略带英国安妮女王时期风格,正面中央开间置有英式女儿墙,屋顶为四坡顶组合。

汇丰银行旧址

地点:仓山区梅坞路57号

汇丰银行的全称是“香港上海汇丰银行”,创建于同治三年(1864年),总行设在香港,是英国设在海外的最大私营银行之一。同治五年(1866年),汇丰银行在福州设分理处,行址设于南台大岭顶汇丰弄1号。同治七年(1868年),升格为分行,归属上海汇丰银行管辖。1947年,汇丰银行旧址转为福州私立塔亭护士学校,银行另迁他处办公。2009年,政府对汇丰银行旧址进行修复,现为仓山区文化馆。

英国领事馆旧址

地点:仓山区乐群路10号

英国驻福州领事馆建于咸丰九年(1859年),原有办公楼、乐群楼(俱乐部)等建筑。办公楼为坐北朝南的白色欧式双层砖木结构楼房,上下两层各分四大开间布设,周边均为通廊贯通。