天津庆音法鼓表演语境现状考察

摘要:文章主要研究天津挂甲寺庆音法鼓的音乐表演语境正在发生的变化。第一,庆音法鼓表演经历了民间自发组织到权力资本逐步操控的过程,在发展过程中逐渐变为由民间艺人、社会其他文艺群体和官方政府等多方力量组织、策划的集体活动。第二,老会成员的表演观念由单纯的酬神自娱及弘扬信仰变为展示民俗风情的社会活动,即在国家及某些场合需要的情况下,展示本地区特有的民俗文化。第三,庆音法鼓的表演场域由小众封闭走入大众视野,不仅以本村或会址附近的宗教信仰场所为表演中心,还走进了各种公共场所。第四,表演者可能拥有多重文化身份,但实际上他们作为表演者,在短期内不会发生身份的族性置换。

关键词:天津庆音法鼓;田野考察;表演语境;表演场域

中图分类号:J607 文献标识码:A 文章编号:1004-9436(2022)16-00-04

天津法鼓[1]是一项集乐器、舞蹈、民俗于一体的地方传统乐种,作为天津特有的器乐表演形式,其早在清代就已成為不可或缺的民间花会之一,也是随传统节庆、民间信仰发展起来的民俗产物。天津法鼓会会社众多、各具特色,其中天津挂甲寺庆音法鼓銮驾老会(简称“庆音法鼓”)因其独有的半幅銮驾而远近闻名,在2008年被列为国家级非物质文化遗产项目并传承至今。庆音法鼓常在各类信仰仪式活动和传统节日时出会表演,无论是各村(区)居民之间的社交行为,还是借此表达对信仰的推崇,都意在通过这种既庄严隆重、又喜庆热闹的表演方式达成。

2018—2022年,笔者对庆音法鼓老会及其音乐活动进行了长达4年的回访考察。期间,笔者了解到,庆音法鼓与天津本地的民间信仰、娱乐方式、生活方式等方面内容均有密切关联,且和大部分传统音乐会社一样,都曾受到城镇化、商业化、流行化的巨大冲击。可喜的是,老会在时代变迁中将原本的音乐表演保存得较为完好,使其仍具有活态传承性。但是,由于老会的表演形式与其参加的活动类别和场合有关,其音乐的表演语境与早期相比呈现出明显变化。本研究主要通过对庆音法鼓音乐活动的田野考察,论述法鼓会正在发生的表演语境变化。这些现象是庆音法鼓在时代、社会发展过程中不得已而为之的适应性变迁。

1 表演语境之变——民间自发组织走向多方权利共谋

庆音法鼓自愿或受邀参加各类活动的行为名叫“出会”。经考察及访谈得知,这一活动经历了由民间自发组织到政府权力资本逐步操控的过程。在大部分正式的表演活动中,其已经变为由民间艺人、社会群体和官方政府等多方力量组织、策划的集体活动。

据老会成员讲述,法鼓会出会早期,一直由挂甲寺村地方村民自发组织,这一民间娱乐活动同时与天津皇会[2]、药王庙会、挂甲寺庙会、蜂窝庙会等宗教信仰活动有极为密切的联系。作为民间花会组织的庆音法鼓常常在上述仪式场合中进行表演。2021年10月2日,笔者在河西区文化中心,即老会现会址,参加庆音法鼓的排练活动,与其中一位会员进行了交流,访谈内容如下(根据2021年10月2日面对面访谈录音整理,经协商此处不公开姓名)。

徐(笔者):庆音法鼓如何从原本的自发组织行为逐渐变成完全由官方组织、商业邀请的活动行为,近些年,咱们出会活动的具体情况如何?

老会成员:听老人讲,过去大家都是自愿出会,村里组织,参加挂甲寺庙会、蜂窝庙庙会、皇会等这些民间庙会居多,也有在节日玩的。新中国成立之后,除了参加上述活动,还在传统节日和大型庆典时活动;20世纪80年代后,会里慢慢组织起来,受邀参加了一些庙会和活动,但是因为城区拆迁,老会始终没有一个固定的会址,会员们分散在各地,不好聚,成员们年纪大了,活动一度十分困难。成为“非遗”保护项目后,我们还经常参加政府、文化馆组织的各类活动,常以“弘扬非遗文化”的名义外出展演。近些年出会的机会逐渐少了,但如果条件允许,每年都肯定会邀请我们出会;有时一些商户也会邀请,但这种情况很少。

徐:除了官方名义邀请,咱们老会自愿出会参加活动需要向上审批吗?能否讲讲具体的流程?

老会成员:需要。虽然咱是民间组织,过去也都是自发性的,但是现在由上级文化馆和其他部门管着。想出会首先要跟文化馆申请;接着由其领导跟其他的主管领导商量,最后才通知会长,由会长告诉我们。有时候上面同意了,突然临时不能去的情况也有。像之前元宵节,会长想在文化馆前的广场上设摆,但是上面领导不同意,于是就此作罢。其实,市内控制出会比较严格。我经常在新闻上看到,十一国庆期间天津好多文化馆各种活动搞得火热,但是一到了咱们法鼓会想要出会就不行了。前几天,我在朋友圈看到滨海新区有一个妈祖祭典,市里大部分法鼓会和高跷会都去了,但是却没有让我们去,我当时还问为啥咱没去。说心里话,如果不是馆里限制,咱们出去表演给别人宣传展示咱的技艺多好呢,这样长期不出去,大家都会以为不出了或者是有其他的想法。咱们河西的“非遗”项目不少,但是像咱还能活动的寥寥无几,国家一边说要大力弘扬“非遗”,一方面限制咱出会活动,让我感觉特别郁闷。

徐:如果能批准出会,所有费用开支由谁承担?

老会成员:过去街道可能会报一部分,现在由文化馆出具经费,或者要会长垫付。有时邀请方出资会解决费用问题,但也是仅够一次活动交通费用。

通过采访不难看出,当下老会的表演受到多方社会群体力量的“干扰”,庆音法鼓作为天津市市内为数不多仍具有表演性且发展较好的法鼓会,依托“非遗”传承、民俗节日、文化旅游展演等契机大放异彩。对会员们来说,这是他们展示传统民俗和自家技艺的大好机会,但却在各类政策的阻碍下难以开展。在这种情况下,笔者注意到,同样是作为国家“非遗”保护项目的刘家园祥音法鼓,因远离市区,反而更加“自由”。从功利目的来看,这种原本服务于民俗信仰等精神需求的文化活动,或许早就变成了一种所谓的“工具”和弘扬某种信仰的“手段”。

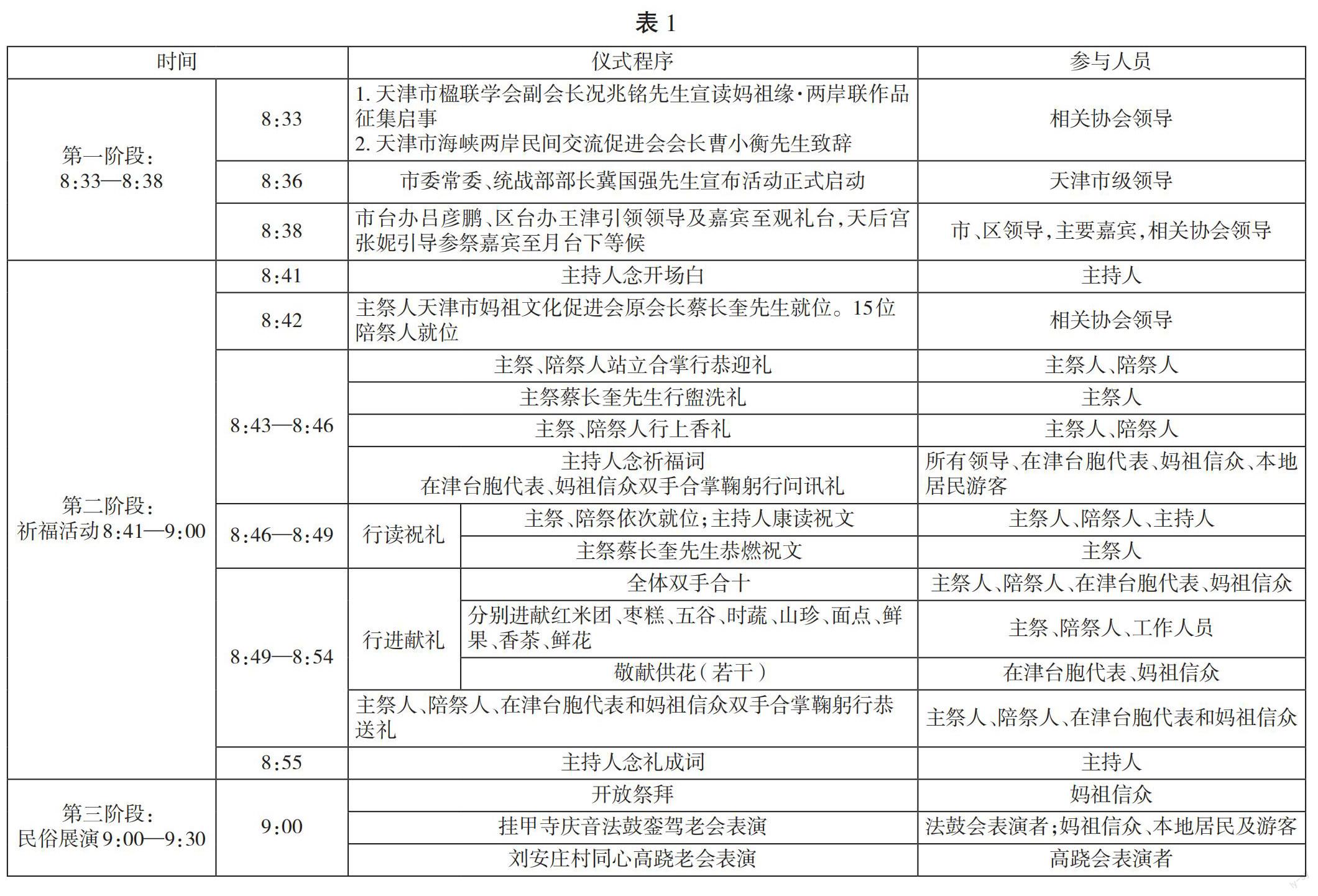

以2021年5月4日天津市南开区天后宫举办的妈祖诞辰祭典仪式活动为例,具体信息见表1。

从活动组织者和整个议程来看,当下老会的活动是由政府机构、社会服务组织机构、“非遗”保护中心、天后宫工作人员、民间群众(林氏后人)等多方组织的文化展演活动。当天不仅是妈祖诞辰日,吸引了津台两地的信众前来参拜,还正值五一假期和旅游旺季,而天后宫所处的古文化街是外地游客来津的必到之处。在此时此地开展活动,可谓天时地利人和,以妈祖诞辰这一重大仪式活动为契机,开展祈福及津台两地妈祖文化交流活动,有助于带动当地旅游业发展和周边商户的贸易往来。活动当日汇聚了40余家媒体,借助互联网营造声势,推广当地旅游文化和其他活动。

2 表演观念之变——从酬神自娱、弘扬信仰到展示民俗风情

作为天津特有的传统乐种,法鼓在兴起之初本为各地百姓的休闲活动。老会在出会前有“拜会”一说,前往表演途中若遇到其他法鼓会,还会表演切磋技艺、展示风采,带有竞技性目的。除了日常自娱外,出会时常以挂甲寺街附近的信仰场合为中心出会表演,如挂甲寺庙、天后宫、蜂窝庙等。且会员们无论是否具有宗教信仰、有何信仰,都与法鼓表演的初衷没有太大关联,在这些信仰日出会只是一种表演的传统。例如,天津所有法鼓会都以能参加皇会这一大型祭典为荣。庆音法鼓精美的銮驾侧面衬托出了皇会祭典仪式的神圣性和庄严性,高超的表演技艺亦可展示老会的声望,还有可能在出宫踩街等仪式环节承担为天后随行伴驾的护卫功能,浩浩荡荡的乐舞表演能够吸引来往人群,变相带动和促进沿街市集的货贸交易和经济发展。此外,老会还有在元旦、中秋、元宵等传统节日出会表演的传统,此时的主要目的是休闲自娱、为天津百姓祈福祝愿。除以上场合外,庆音法鼓还可能受天津其他花会组织的邀请前来表演助阵,图一个热闹红火的彩头。

由此可见,法鼓表演不仅是局内人休闲自娱、强身健体的文化活动,还是酬神祈福、满足精神需求的宗教信仰活动。其表演最初面向全体百姓,他们为自己、本地百姓和宗教信仰中的崇拜对象表演。

随着“非遗”热潮兴起,为弘扬传统民俗文化等,老会常在政府、各文化部门等多方的组织下,开展以“展示非遗”为目的的民俗展演活动。此外,他们会在本区政府部门组织下以“非遗进校园”的名义,走进小学开展宣传表演并教授小朋友一些基本技法。其中,经上报被正式确立为传承人的表演者,同时肩负着保护传承技艺、弘扬传统文化的重要使命。每年在妈祖诞辰祭典仪式活动中表演时,他们都会在表演现场树立一面展牌,表演结束后会向观众介绍自家老会的历史缘由,或参加电视台采访,通过互联网多媒体平台弘扬“非遗”,增强群众的文化认同感,营造全社会关注、支持“非遗”的良好氛围。

3 表演场域之变——从小众封闭走入大众视野

天津的法鼓会通常以一个村或多个村为单位建立并开展活动,无论是排练还是表演,都是在比较封闭的村落、寺庙内进行。虽然各法鼓会同属一个乐种,但是各家老会的起源发展和表演技艺都有区别,为了避免争端,各个法鼓会都有本会技艺不能外传的规定。正因如此,这种封闭于各地区的音乐文化大到曲牌曲谱、演奏技法、乐队编制、乐器器具,小到会规精神、表演服装等,都各具特色,出会时方可各显其能。

庆音法鼓的表演常以会址附近的宗教信仰场所为中心,依附于传统信仰仪式中的某个環节,体现“人与神”之间的联系。观赏者主要是其余表演者、仪式组织者和信众。在社会文化背景的巨大冲击下,庆音法鼓会在政府部门的保护和“非遗”政策的驱动下走入大众视野,如学校、产业园区、文娱广场等公共场所,或更多出现在民俗文化节、庙会等活动中,逐渐成为具有舞台性质、展示地方民俗文化、以传承保护“非遗”为目的的展演活动。

如今的庆音法鼓虽然沿袭了表演的传统,但面对不同的表演场合及观众群体,会做出相应的表演形式、队列、曲谱等的调整与改变。这不仅是表演场地的空间迁移,还是文化传统在面对不同背景时的适应行为。法鼓表演是活态的,在一定范围内具有部分创新性,但是在具体的实践中要遵循文化传统,每一次外出表演涉及的时间、地点、目的、内容等皆有不同,所有要素都要求老会在具体语境下进行调整。虽然目前老会承袭了传统的表演,但就算是在相同地点、相同仪式活动中,甚至是相同的表演者,其表演都是创新的表演。

首先,出会时的表演形式和队列会有不同选择。目前,庆音法鼓有设摆、行会两种表演形式[3],设摆是固定在一处表演,可以同时展示极具特色的銮驾器具和表演技法,也是现代出会最常见的表演形式。设摆时,器具的排列和表演者站位呈平行或八字对称,一般前者居多,只有在表演场地受限时,才会选择后者。而行会需要沿固定路线边走边敲击乐器表演,一律平行对称排列,左侧为钹,右侧为铙,镲锣、铛子紧随其后,鼓位列最后正中。现代表演中行会较少,旧时行会需诸多人员手持銮驾器具跟随,现在因表演者人数少,若行会时遇到风雨天气会损坏銮驾,所以出会只需持纛旗、九曲黄罗伞等代表性的銮驾,其余銮驾一律不出。其次,表演者们会针对不同场合选择表演的曲牌和数量。一般情况下,在大型场合中表演且时间宽裕的时候,会选择鼓点好听、动作复杂、曲风热闹的几套曲牌组合演奏,如《双桥》《老河西》《上擂》等;若表演时间有限,则会选择某一套曲牌表演。

4 表演者身份之变——多重身份同一族性

中国学者赵书峰曾说:“西花垣县德夯苗寨苗族猴儿鼓传承人彭英生是一位地地道道的土家族身份的民间艺人……尤其是部分民间艺人成为了地方精英式‘非遗传承人之后,既承担保护与传承工作,又为其文化发展与推广、学术研究做出很多贡献,具有表演者、传承人、地方本土学者三位一体的多重文化身份。”[4]前文所述的这种族性之变,在目前看来不会或者说不会轻易在庆音法鼓会中看到,但是,传承人具有多重文化身份的情况却很有可能出现。在庆音法鼓老会中,有这样一些身份构成,他们分别是代表性传承人、普通会员和“非正式会员”。比如几年前,王勇(天津人)是庆音法鼓老会中钹的表演者,近年被授予了庆音法鼓老会传承人的新身份。同时,笔者多年前与其交谈得知,他本人十分热衷于研究法鼓音乐文化,他手里还珍藏着诸多宝贵的历史文献和图片资料。此外,他在出会表演时需要携带设备拍照录像,承担着某社交平台的宣传工作。

笔者所说的第三种身份——“非正式会员”,并不在老会认可之中,这是笔者对那些曾经练习过但出于各种原因放弃的人进行的划分。他们可能会在正式表演活动时帮忙搬运物品,或者随心往来,但并不在老会成员之列。例如,笔者作为一个局外人,在征求会长同意后,曾定期参与老会的排练长达三年之久,后得到了会长的认可,认为笔者就是他们的一员,甚至还能与他们一起参加庆功活动,但如果遇到一些特殊情况,则可以来去自如,不受束缚,或者说笔者的特殊身份是作为一个研究者,带有特殊目的而“强行”融入这个集体。

庆音法鼓老会至今为止并没有如同其他民间组织一样发生表演参与者身份的置换,他们的表演者身份仍以原生语境的局内人为主。即使在一些文化活动中,成员会教授其他人表演技法,甚至让原本的表演者位列观众区欣赏表演,虽然看起来是在表演中融入了新的立场和身份,但他们只是作为参与者来体验。迄今为止,无法或者说不会允许其他文化的表演者参与他们的正式演出或与其合作。因此,虽然去哪里表演、表演多久在很大程度上由政府部门组织和决定,但是表演什么、如何传承和创新仍由老会成员自己操演和决定。这一现象在目前甚至短期内不会发生很大改变。

5 结语

庆音法鼓和大部分传统音乐会社一样,都在“国家话语”和“非遗”影响下逐渐发生改变。第一,庆音法鼓经历了由民间自发组织到权力资本逐步操控的全过程,在正式活动中变为由民间艺人、社會其他文艺群体和官方政府等多方力量组织、策划的集体活动。在笔者看来,这一变化在民国时期已初见端倪。第二,老会成员的表演观念逐渐由单纯的酬神自娱及弘扬信仰变为展示民俗风情,即在国家及某些场合需要的情况下,展示本地区特有的民俗文化。第三,庆音法鼓的表演场域由小众封闭走入大众视野,他们不再仅以本村或会址附近的宗教信仰场所为表演中心,而是走进学校、产业园区、文娱广场等公共场所。第四,表演者可能拥有多重文化身份,但实际上他们作为表演者来说不会发生身份的族性置换,且这种情况在短期内不会有较大改变。

参考文献:

[1] 袁静芳.中国乐种学[M].北京:人民音乐出版社,2021:524-526.

[2] 徐肇琼.天津皇会考·天津皇会考纪[M].天津:天津古籍出版社,1988:40-51.

[3] 冯骥才.天津皇会文化档案:挂甲寺庆音法鼓銮驾老会[M].济南:山东教育出版社,2013:86-94.

[4] 赵书峰.非遗·自媒体·语境:传统音乐表演的建构与生成[J].中央音乐学院学报,2022(04):84-95.

作者简介:徐一楠(1997—),女,江苏扬州人,硕士在读,研究方向:民族音乐学。