聚焦“成长质变”,着力“困境应对”

摘 要:文章通过分析质变期学生(初一、初二年级学生)的心理特点以及困境事件对质变期学生的影响,结合拉扎勒斯情绪理论和Kumpfer抗逆力运作模型探究学生应对困境的一般规律,提出“初评困境→前情绪自评→次评困境→后情绪自评→再评困境”的初中心理健康课程模式,并对课程目标及其具体实施、课堂评价等方面进行思考。

关键词:质变期;困境应对;评价;情绪

基金项目:本文为广州市教育科学规划2020年度课题“质变期学生应对困境事件的指导性研究——基于拉扎勒斯情绪理论”的研究成果(202012619)。

作者简介:郑晓虹(1988—),女,广东省广州市铁一中学。

一、心理成长的质变期

一个人的心理成长会经历很多阶段,其中一个时期是人从幼稚走向成熟的标志性阶段,是青春期的一部分。青春期持续时间短、爆发性强,心理学上称之为“困难期”或“质变期”[1]。结合13—14岁年龄段学生的身心发展特点和对应学段生活事件的出现频度,心理学界通常认为质变期常出现于初二年级。在相关一线咨询案例中,许多出现情绪困扰甚至确诊情绪障碍的高中生在初中时已有突出的困扰事件和情绪波动。而国内外大量数据也显示,当前青少年的青春期较以往提前了不少[2]。实际教育经验显示,部分初一年级学生已出现较为明显的质变期心理表征。同时,初三年级学生由于中考任务较重,多将时间和精力放在学业上,情绪体验被弱化,困境应对被延缓。因此,本文將初一初二年级学生定为质变期教学研究和教育实践的主要对象。

质变期学生在生理发展的基础上,认知能力不断增强,认知结构更完善,感知能力提高,能更敏锐地察觉自己的情绪状态和对事情的态度。其抽象逻辑思维开始由经验型向理论型转化,即升华、概念化等能力逐步提升。与此同时,学生的自我管理和情绪调控能力较弱。胡克祖等人经过研究,发现初二年级学生较易出现突出的情绪反复现象,自我体验差,调节能力弱。以往的研究表明,初二年级是一个特殊的时期,学生的焦虑情绪对自身影响最大,初二学生的消极情绪因子也处于较高水平[3]。因此,对质变期学生开展心理健康课程具有非常大的挑战。

二、困境事件对质变期学生的影响和意义

困境事件指个体在面对人生的失意和困惑时,如面对学习压力、人际冲突等的时候,没有及时进行合理的处理,导致心理矛盾的产生,使自己陷入抑郁、焦虑等消极情绪中。困境事件是能对身心产生心理隐患的事件。

学习、与长辈相处、同伴交往、公共危机事件、新兴文化等都有可能让初中生产生困惑和感到困扰,这些对他们的个性和价值观养成产生很大的影响。初中生在学习中缺乏动力经历挫折、与同伴产生误会发生矛盾[4]、对父母的管教产生怀疑和逆反[5]、公共事件(如新冠肺炎疫情)下被动更替学习方式、受到多元文化和价值的冲击时,如果能有效管理情绪和应对困境,就能较为平稳地渡过质变期,形成积极稳定的心理品质,进而形成清晰的自我认同,能客观评价自己、相信自己,也能接纳自己与他人的不同,与他人维持良性的关系,还能争取与父母进行有效的沟通并获得一定的自主权,更愿意承担自己的责任,渴望实现一定的社会价值。相反,学生如果在情绪处理和困境应对的过程中出现停滞,在质变期敏感特性的加持下,便容易产生苦闷、烦躁、抑郁、不满等消极情绪,进而缺乏对自我清晰的认同感,其自我评价会偏低,与他人的关系会比较疏远,虽对父母的教育方式不满却又没有能力按自己的希望行事,难以承担社会责任。质变期学生的这些消极体验和方式会持续起作用,或者经过初三一年的暂时冷却或暗自滋长,在高中阶段再度被激发,产生更深刻甚至难以逆转的心理问题。

经过长时间的探究和实践,笔者认为,学生要想平稳渡过质变期,情绪管理是关键,对困境事件的认知和评价是内核,教师引导学生“有办法”是重点。为此,教师应紧紧围绕这三点设计和开展初中心理健康课程。

三、“评价—情绪”:对质变期学生应对困境事件的启示

学生面临困境事件,会经历评价(认知)—情绪的过程。分析这一过程对教师有针对性地引导质变期学生至关重要。笔者在查阅相关资料时发现,拉扎勒斯情绪理论和Kumfper抗逆力运作模型对本课题的探究启示颇多[6]。

当学生刚遇到某个困难或挫折时,其会快速评价这件事情的利害关系和程度。以亲子冲突为例,学生会快速感知冲突的严重程度、父母对事情的看法、父母当下的情绪和后续可能发生的行为、自己会因此受到的影响(批评、限制)等,随即产生对这件事情的应激情绪,如委屈、不满、害怕、无措等,这便是拉扎勒斯情绪理论中提到的对事件的“初评价”以及随后产生的正常的情绪反应。初一初二年级学生由于情绪情感丰富,认知思维有待完善,因此很容易在初评这个环节中止,从而持续消极的情绪体验。

拉扎勒斯情绪理论提及评价的第二阶段,即“次评价”阶段,是指人对自己反应行为的调节和控制,包括对刺激事件的控制程度,具体表现为根据主客观条件考虑情绪和行为后果,从而选择有效的措施。那么评价事件的主客观条件具体有哪些呢?Kumfper抗逆力运作模型指出:人们对抗困境的过程包括个体与环境因素的互动过程与抗逆力的运作过程。其中个体抗逆力特质和环境的支持因素是抗逆力起作用的铺垫,也是教师引导学生对事件进行“次评价”中的主观条件和客观条件。所以“次评价”的内容包括以下方面:环境因素,即家庭氛围、社会价值规范、时代特点、校园文化、同伴互动、社区资源等;学生的抗逆力特质,即精神层面,如梦想、目标、生存意义等;学生的认知能力,如计划能力、创造力等;学生的社交/行为能力,如表达能力、建立亲密关系的能力、问题解决能力等;学生的情感能力,包括幸福感、幽默感、自尊修复等;学生的身体状况,如健康维持、运动能力等。总而言之,如果教师对质变期学生在应对困境的“次评价”阶段进行积极有效的引导,让学生从多角度评估客观的环境因素,多层次挖掘自己内在的抗逆力特质,学生可能会改变现有认知,调整状态,从而促进情绪和行为上的改变。

“次评价”之后,学生产生新的评价和情绪,选择有效的方式方法,对之后情绪和行为反应的有效性和适应性进行再一次的评价,便是“再评价”环节。“再评价”是对前面评价内容和行为效果的检验,在教育教学中可以应用于对学生的课堂评价和实践反馈。

四、针对质变期学生的心理健康课程设计

(一)关于课程目标和实施的思考

基于学生身心发展和应对困境的特点,初中心理健康课程的设计可以聚焦“成长质变”,着力“困境应对”,引导学生自察情绪感受和原因,启发学生从多角度看待事件的背景和因果,从而帮助学生增强应对困境的心理弹性、获得评价事件的灵活视角、感受“次评价”前后情绪改善带来的成功体验。

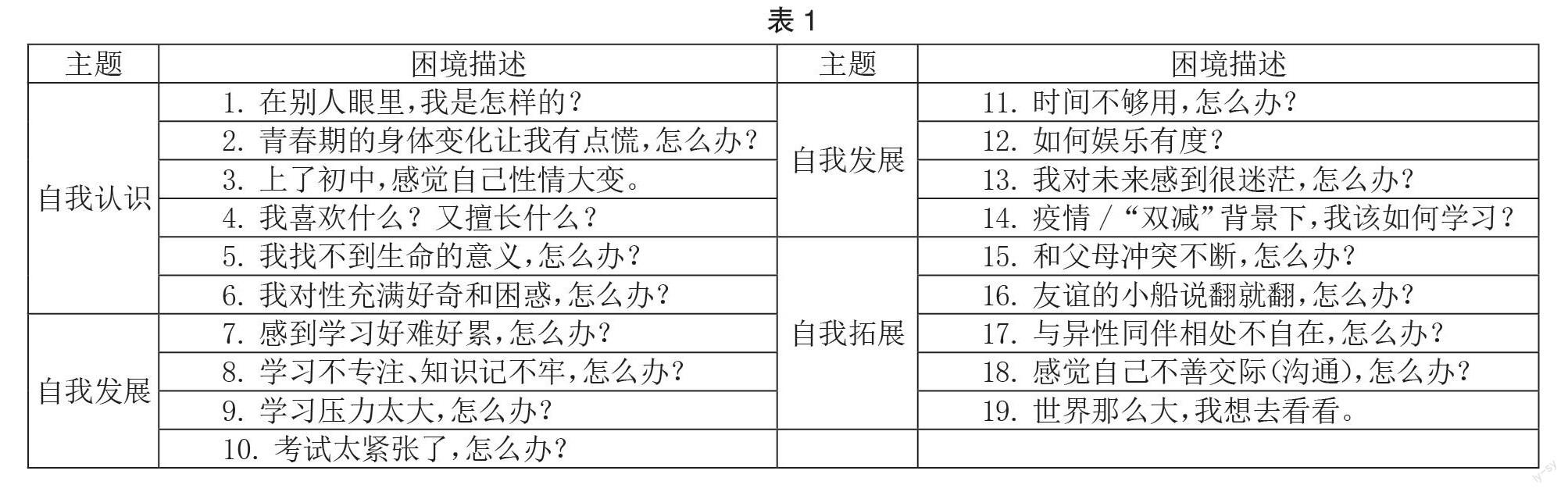

在课程目标的指引下,收集质变期学生的主要困境事件是首要任务。情绪因情境而起,具有丰富复杂的特点。脱离情境、忽略内容谈情绪处理就会显得空泛。因此,心理健康课程不再单独设置情绪主题,而是每一节课都以“困境”为载体,表“情绪”以具象,让情绪调试成为学生应对困境的重要方式。同时,情绪是主观感受,引起情绪体验的困境事件应该由学生自我报告而来,不能仅由教师凭经验得出。通过前期对质变期学生的摸查,笔者初步整理出质变期学生自我认识、自我发展、自我拓展三方面的困境,其普遍性的條目大致如下(见表1)。

在课程设计及其具体实施中,第一步是学生对困境利害关系和程度做出判断、描述初始情绪。这对疏导学生情绪、促使学生解决困境非常重要。随后,学生在设计环节,即观点共享(或亲身体验,或澄清因果,或寻找规律,或反向思考)环节,理性分析环境因素的现状,深度挖掘自身抗逆特质的优势,从而找准角度次评困境。这是引导质变期学生应对困境的阶段,也是课程设计的重难点。如果次评的角度发生变化,引导学生“有办法”这一过程就会顺势生成。教师可以在课程的后半部分组织学生充分探讨策略,在条件允许时鼓励学生进行现场或课后检验。经过这一过程,学生再次对当下的情绪进行评估。以亲子冲突课“走近您,好好说话”为例,教师先引入父母爱啰唆、爱操心的视频事例,让学生写下“父母最常对你说的、你都能背下来的一句话”(初评),并记录此情境下的情绪感受。接着进入次评的阶段,教师运用“空椅子技术”,让学生试着用父母常用的语气、神情和动作,对着空椅子上的“自己”演绎刚刚写下的那句话,感受父母说这句话时的情绪,同时思考他们可能在担心什么。带着对父母的猜想,学生试着走进父母的内心世界,体验父母的孩童生活、年代气象、求学背景、目前生活状况等,引导学生进一步思考不同成长经历会导致父母与自己在哪些价值方面存在不同,父母的求学和工作经历又促使他们对自己的学习有什么期许,等等。经过前面的充分探讨,师生再一起寻找与父母好好说话的几点技巧并进行练习(再评)。课堂结束前,学生的切身自评情绪与初评时的焦灼与次评时的豁然相比较,收获了处理困境的评价角度、应对技能和成功体验。

(二)关于课堂评价的思考

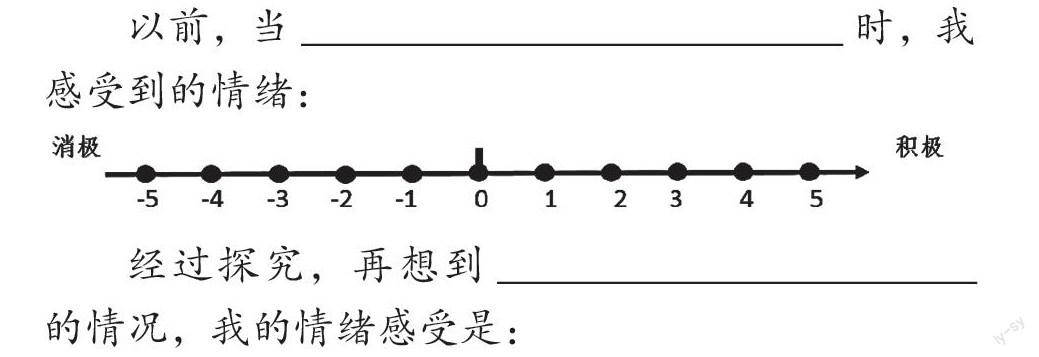

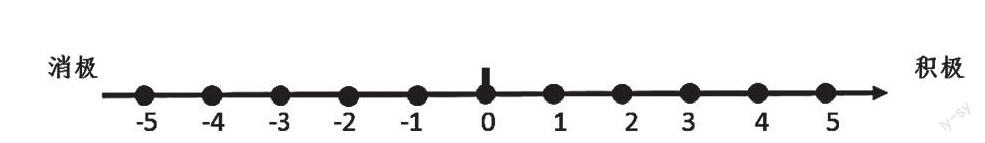

如何评价针对质变期学生的心理健康课程的效果?学生探讨困境时的课堂生成是开放的、主观的,难以评价。但是,评价(认知)直接影响情绪。学生经过对困境事件的次评环节后,其情绪得到改善,就能很好地证实学生评价策略得到提升,从而检验出课程设计是有效的。所以,每个主题课程开展前后,教师都会安排学生对情境下的情绪进行自评,格式大致如下。

以前,当__________________________时,我感受到的情绪:

经过探究,再想到_______________________的情况,我的情绪感受是:

经过一段时间的实践,笔者选取三个校区各三个班级,在其中六个课程中,分别整理学生情绪自评前后测数据,以检验课程效果。笔者发现,在所有主题课程中,学生情绪自评前后测分数均获得明显提高,情绪从消极往积极方向改善,除“应对流言”主题外,各个主题前后测配对t检验均呈“<0.001”水平显著差异(见表2)。在个别课程中,学生的情绪自评前后测虽有改善,但改善不明显。为此,课程设计者可以在困境对学生的实际打击、评价事件的角度、教师的课堂实操等方面加以思考与完善,以提高心理健康教育课堂的有效性和创新性。

[参考文献]

毛庆国,鄢小凤.初中学生心理冲突的成因及其对策[J]. 思想政治课教学,2006(5):72-74.

李丽,娄晓民,张彦勤.青少年心理行为问题与青春期发动时相提前以及肥胖的相关性[J].中国心理卫生杂志,2018,32(7):569-573.

孙莹.中国儿童青春发动时相评定标准的建立及应用研究[D].合肥:安徽医科大学,2013.

王昉荔.中学生人际交往的困境及对策[J]. 教学与管理,2007(12):37-38.

李艺.浅谈初中生亲子关系不良及调适[J]. 长春教育学院学报,2015,31(13):42-43.

田国秀,邱文静,张妮.当代西方五种抗逆力模型比较研究[J].华东理工大学学报(社会科学版),2011,26(4):9-19.