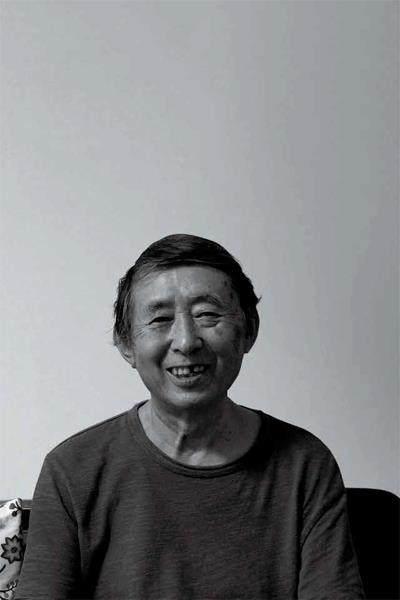

彭先诚:一个老画家的衰年变法

蒯乐昊

彭先诚:生于1941年。作品先后被中国美术馆、北京画院美术馆、大英博物馆、美国康奈尔大学美术馆等多家艺术机构收藏。

在水墨画坛,彭先诚是个隐者,他不混圈子,甚至懒得办展览,实在要办,就试图缺席自己的开幕式。他的上一次个展,已经是十年前,女儿帮着张罗的,在北京画院。办完,他把女儿说了一顿:多出来的事。

这次在长沙美术馆暨湖南省谭国斌当代艺术博物馆名为“诚者灵为先”的个展,倒令他有些高兴。湖南“艺术长沙”的场子,跟上海021当代艺术博览会、西岸艺术与设计博览会几乎同期,上海的两处开放没多久就因疫情被叫停,“艺术长沙”成为当时唯一正常举办的大型艺术节。彭先诚年过八旬,画风又有一变。展览带有回顾性质,但策展人吴洪亮避开了最常见的时间线索。走进展厅,首先看到的反倒是最新的作品。暗色的展厅里,星星之下,近乎抽象的大尺幅风景,一轮天体浸没在蓝灰色的云幕之中,分不清是日还是月,半明半昧,明亮处澄然如镜,云层复杂又狂野,如有大风吹动,搅乱光影,只有雪山岿然,几头牦牛披着厚厚鬃毛,如着蓑衣,埋头安然吃草,无古无今。

这画法令人惊讶,因为并不是彭先诚一贯的风格,莫非老画家“衰年变法”?第一个展厅里几乎都是他近期的作品,除了零星几幅作品尺幅稍大,其余的都是画在比巴掌略大的纸片上,纸本虽小,用的倒是大斗笔,酣畅自由,色彩明丽,乍看只有色块关系,近看具象细节全在,老画家仿佛纵身一跃而起,脱离了传统水墨的范式,充满当代精神。

在传统水墨的疆域,重师承、重来路、重一招鲜,彭先诚哪头都不沾。论流派,他是自学成才,无门无派;论绝活,他以没骨技法著称,但走遍展厅,甚少见到画家重复自己。每隔一段时期,他的画面就为之一大变,难以被归类。展厅里堆垒成小山包的密密麻麻数百本速写本见证了这种变化,为了把这些日常功课带到展厅,费了好几大行李箱。“我爸爸啊,手不停脚不停的,全家一起出去,我们上个厕所,五分钟,他等我们,都要掏个本子出来画,没办法,老画家就是勤奋。”他的女儿彭薇说。从小她最熟悉的就是爸爸的背影,幼时家中局促,她的床就挨着父亲的画案,什么时候醒过来,都看见一方瘦津津的脊背,没白没黑地在画。

有几十年时间,他走到哪里都随身揣着速写本,一手可握的窄长格式小白本本,简直像天然长在身上一样,是人的一部分了。随身的笔不考究,只求便携,自来水毛笔就行,基本就是勾线,白描,锤练的是造型功夫。偶尔画得兴起,需要晕染,水也唾手可得,直接用笔在池塘里头蘸蘸,捞点水上来,饱满的淡墨荷叶,水气淋漓的几尾鱼,跃然纸上。

这就是毛笔的自由。彭先诚早年画西画,水墨的自由度迷住了他,才转向国画领域,宣纸和毛笔以一当十,呈现无穷变化,这是跟西洋绘画不同的路径。

宣纸是肯定没有的,只有草纸

彭先诚少时家贫,如今的成都人民公园一带,当时被称为“少城”,是成都的文化中心,也是他每天上学放学的必经之路。那里店铺众多,茶馆林立,说书人最为集中。彭先诚痴迷听评书,小孩子没钱,只能站着听,等到要收钱了,就赶紧撒开腿跑。少城给他打下了最早的艺文基础,《三国》、《水浒》、《七侠五义》都是在那里接触到的,然后就是连环画,“以前没得传媒,最大的传媒就是连环画。历史故事,神话,都是小本本儿,有专门的小商店,你给一分钱,就可以读几本,在那坐着拿到书翻,对我是最大的一种愉悦。我很迷那些故事和图案,就开始临摹连环画。”

小人书店、装裱行、古玩店、旧书坊……放了学就一路逛过去,流连忘返。齐白石的大弟子姚石倩入川开了一家篆刻店,也在这条街上,除了刻公章私章,还附带经营一些国画。彭先诚每天经过这些地方,目不暇给,总也看不够。有时候省下饭钱,买几本废旧书,把里边的图画撕下来,照着临摹。对门一个捏泥人的师傅,泥人捏得生动,连衣褶都毫不含糊,他不准小孩儿围观,彭先诚就隔着门缝偷偷地瞧。这些文化熏陶,成为他最早的视觉经验,也鼓励了他作画的兴趣。他看到什么,就模仿什么,一度尤喜涂抹徐悲鸿式的奔马。

“宣纸是肯定没有的,怎么可能有宣纸?只能画在草纸上,比毛边纸还粗糙,用最粗的竹子和稻草做的解手纸,就在上面乱涂乱画。”

在国画领域,彭先诚是罕见的完全靠自学成才的人,没拜过师,也没进过专门的艺术学院。唯一算得上学画,是13岁进入文化馆的美术班,吴应铭先生教授工笔花鸟;23岁,又在文化馆的工人画室旁听陈子庄先生作画讲课。

文化馆的美术班都很松散,谈不上什么师徒关系,进班跟先生打个招呼,既无手续,也不收费。“陈子庄上课很搞笑,他们就是几个老师在喝酒,先把菜摆起,喝得有点晕了,就开始画画。我们当观众,看他画。我觉得很好玩,但当时我对他的画一丁点儿兴趣都没有,主要是看不懂。他的画有很大的美学超前性,过了好些年我才懂,才晓得他真算是近现代的一个大家。我主要性格内向,不大爱讲话,见了生人脸就红。我不去拜师,那些老先生,我就看看他们画画就行了,不好意思往跟头凑,我不去给他们摆(讲话)。”

也因为没有師承,反倒给了他极大的自由度去接触所有画种。他几乎对一切画法都有兴趣,凭借一腔痴迷,什么都愿意尝试。最开始是连环画和漫画,因为门槛比较低,比较容易发表,他从13岁起开始向报社投漫画稿,不断被退,15岁发表作品,从此作画兴趣倍增,胆识大壮,到了20岁,确定将绘画作为自己的终生志业。

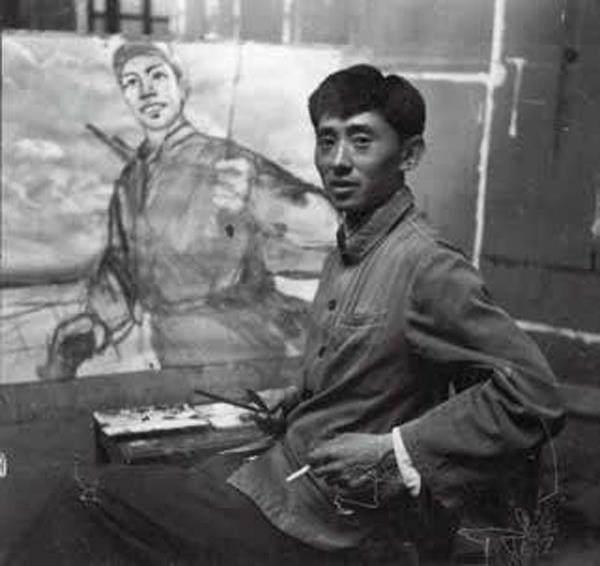

苏联也有非主流

北京画院院长吴洪亮在为彭先诚此次画展选择作品的时候,梳理老艺术家整个艺术生涯,很多老画家“文革”期间都不作画了,彭先诚恰恰相反,“他主要的功夫都是在那个时期练出来的。”那十年,叠合了彭先诚个人创造力最为旺盛高产的时段。

“那时候我个人很自由,没得人管我画啥子,而且可以自由串联,到每个地方还有人管吃住,我两年里头走了两千里地,到处去跑。”彭先诚说,要不是这样,他估计不会有四处写生的条件,一个无序的时代倒给他提供了一种乌托邦式的可能性,青年像吉卜赛人一样,不带一分钱就可以走向全国,即便是很偏僻的地方,没有人烟的山区,都可以闯,只要进了门,都是阶级兄弟,总有人会管你吃喝。

他用这种“步行串联”的办法,一路走了南充、广安、万县、奉节、秭归、兴山、光化、武汉……沿江的羊肠小道和乱石河滩、山泉飞鸟、晚风中传来的牛铃之声、劳作的纤夫和山民,都成为他描画的对象。后来他从小学美术教师的岗位,调至区里负责文化宣传,写生条件就更好了,“绘画材料很充足,不需要自己花钱买,还成了报社的特约美术记者,会给我们创造条件去写生。”

70年代初作宣传画。图/受访者提供

敦煌写生

许多手稿在屢次搬家中轶失了,但留下的部分依然让他惊喜,“这些画我现在都画不到了。”这些水粉写生尺幅都不大,构图和用笔极富变化。洱海上的渔民飘摇在小船里;满树梨花透明得像在发光,风穿行其间;一道田埂分开左右,左边疏疏几笔是荷田,右边斜斜数笔是游鱼。

“文革”期间宣传画需求量极大:大型壁画、各种宣传栏,白天画任务画,晚上耕自留地,除了吃饭睡觉,所有时间都在画画,几近疯狂。当时的主流绘画崇尚苏式美学,他却喜欢主流之外的东西。从朋友那里借来的苏联《星火》杂志,他用水粉临摹小说《决斗》里的插图:一方寒窗,枝干寥落,几片黄叶将垂未垂,全是色块和笔墨关系,一点都不苏联。

“画这幅画的苏联人是学维也纳画派的,他注重用笔的整体关系,追求笔触变化,不纠细节,这样的画我看到就兴奋,对我启发很大。”

佛像是命题作文,供养人是自由发挥

1980年代初,彭先诚对铺天盖地的主题绘画感到腻烦,一趟从莫高窟到新疆然后一路向甘南的写生之旅,成为了他在绘画上的突破口。

当时敦煌没有游客,写生条件极好,“没有人管我们,在洞子里边一呆就是一天,在那里画,现在想想真是猖狂极了。”彭先诚说,那正是他观察力最好的阶段,人到中年还是2.0的眼睛,看东西可以很细。当他在洞窟里用目光一寸一寸扫描敦煌壁画上密密麻麻的细节时,一瞬间感受到了顾闳中要画《韩熙载夜宴图》的心情:描摹者试图强记他所看到的一切,以便将来任何时候都可以逼真默写。

他最钟情的是从北魏到隋代之间的壁画,那里似乎可以直追水墨“没骨法”的高古源流,尤其是画供养人的部分。佛教绘画往往有一定的规制,画师在落笔前也都会先起线稿,但画到供养人的时候就比较随便了,可以自由发挥,用笔率性,造型简约,加上时间的风化剥落,画面被简化为色块关系。他在中国古老的绘画形式里似乎看到了野兽派,看到了表现主义,并且意识到中国绘画早在魏晋南北朝就达到了一个成熟的高峰,远比意大利湿壁画更加潇洒灵动。

“就是在敦煌的那些小阁楼里面,我发现了跟我的审美比较融洽的东西,实际上我就是在那里形成了我的画风。”

他临了许多壁画局部,挖空心思在画面上模拟出古旧的肌理。舍身饲虎洞、绘有《张议潮出行图》的唐代洞窟成为他刻意流连的几处,那几个洞子都不大,光线阴暗,他尽量画得快,不纠缠细节,一直画到天光消失,一切都退隐到黑暗之中。

85新潮给艺术界吹来了西方的风,也给了彭先诚许多思想上的冲击,可他走了一条逆流的道路。他不再画油画,从此专攻水墨。借由日本铃木大拙的“他者之眼”,他开始反观中国禅宗绘画的理念。周思聪的大凉山写生给他启发,他也马上卷了画具直奔大凉山,试图画出跟当时盛行的主题绘画以及民族风情绘画不同的东西,一种告别了甜俗的、更加古朴的、让偏僻乡居生民呈现出精神信仰的东西。用他的四川话说就是:“我不想要那种画得很乖的东西。”

画家全靠一杯水

在敦煌和大凉山之后,彭先诚的没骨画风逐渐成型,鞍马人物、唐代仕女尤其拿手。这种不用墨笔立骨、直接点染赋形的没骨手法古已有之,后世直到明清才被发扬光大,大多是没骨山水、没骨花鸟,像彭先诚这样擅长没骨人物的,并不常见。

没骨技法十分考验用水的技巧。陈子庄说过一句“口水话”,在彭先诚看来很有创造性,他说“画家全靠一杯水”。水墨的精魂,是把水用好,这并不容易。中国明代之前不用生宣,画家要么在绢上作画,要么使用熟宣或半生熟的树纸,吸水性较弱,因此形成了一整套勾线、填色的层层罩染的技法,但自明代使用生宣之后,恣意用水的泼墨法出现,中国画就开始有了改变。

“大水头的画法,只有在徐文长(徐渭)那里能够见到一些,但徐文长说穿了是一个业余画家,是票友,他的主要精力不在绘画上,他自己说书一文二诗三画四,画画是排在最后、他最不在乎的。他的整个人生,都在仕途里面跟胡宗宪纠缠,还打仗,还抗倭,还杀人,还写戏,最后人都有点疯癫了,他的绘画里带着发泄,所以他反而带有西方表现主义的那个意思。”

彭先诚喜欢业余画家、民间画家,远胜宫廷画家,他爱说“高手在编外”。在他眼里,除了宋徽宗时代皇帝本人眼光高之外,其余时代的宫廷画皆“不堪入目”,每每画展上劈头撞见,他必掩目疾走。

《马球图》

“绘画的本质是自由,没有自由只剩下为官场服务,颂圣的主题画,就是堕落,基本上跟绘画没有什么关系了。”他喜欢的画家,比如唐末的贯休、南宋的牧谿、明末的担当,都是在野的出家人。担当曾是董其昌的入室弟子,一开始画风酷肖董其昌,后来越画越抽象,到了老境,画常半残,收于意犹未尽时,无论画山水,还是典籍人物,都是寥寥数笔,几根黑线,几块墨团团。“担当的禅宗绘画,我觉得是一个很高的高峰,但对他评价有争议,很多人看不懂。我很在乎他,他把绘画解放了,有一种完全釋放的东西。他的画大多留在民间,保管不善,很多画被虫蛀,残了。他生前没有出大名,要能出大名,画就能保存得好一点,古代官方不会收这些画,宫廷也不会收这些画。”

得出大名,画作才能得以存留,这是很多画家的悲剧,也成为另一些画家的虚荣。彭先诚倒是看得挺开,他在画展的视频里说:画要是能留下来,那就是文明的一部分,也不是我的。要是根本留不下来,也就跟我无关。只有画画的过程里头,这点快活是我自己的,别人拿不走。

到了近现代,用水用得好的画家,在彭先诚的名单里,齐白石算一个,黄宾虹算一个,他们把破墨法推到一个创造性的极致,几乎可称为放肆——在墨色相破之间铺水、冲水,黄宾虹的很多画就是这么弄出来的。此外就是发展渍墨法,黄宾虹在《画法要旨》里面提炼了“五笔六墨”,实际上总结了中国画中所有用笔、用墨和用水的经典。

《游春图》

董其昌教我乱画

彭先诚画画比较随性,他笔头很快,每每有两笔不满意,就立刻毁掉,泡到浴缸里打成纸浆,片甲不留。后来才反应过来,即时判断不见得准确,画得不顺利的时候,有时恰是画面上正要出彩的时候。不满意的旧作,隔了几十年的时间,再拿出来看看,挖挖补补,又成新作。

长期的自学让彭先诚养成了一种自成一体的系统,他的审美趣味、眼光和风格,都是自我教育、自我确认的,平日里画的画,甚少拿出来示人,除了女儿,也不征求他人意见,画完就丢在那里。他的观看也是如此。1994年受邀参加“美国总统计划”的文化访问者项目,在大洋彼岸饱看美术馆和博物馆,让他印象最深的反而是那些抽象画家的作品:德库宁、波洛克、罗斯科……后来到了巴黎,集美美术馆把他彻底迷住,因为在那里,整个东方被作为一个整体,系统性地展示,轻易就能看出中国画在整个东方的位置,以及不同的东方艺术形式(比如书法、绘画、雕塑、陶瓷)之间是如何互相影响、彼此成全的。

“绘画的思想理念是通的,抽象是在绘画精神上的提炼,从内在生发出来的一种抽象。还有绘画和书法之间的关系,中国画的用笔,跟书法关系太密切了,书法笔法千变万化,如果不懂中国书法,你要在笔墨上想有任何突破是完全荒诞的。”

没有童子功,彭先诚从中年开始学习书法,临孙过庭的草书,也临汉碑,草书连接着绘画性,汉碑连接着篆刻。也研究八大山人和王铎的字,绘画跟书法之间的关系,弄得最明白的就是八大山人了,紧随其后的是齐白石。八大山人打通了两者之间的任督二脉,达到了一种空间上的融通,为此不惜自行改良,创造字的结构——日本人专门出了一本八大山人的字典,发现他把每个书写性的汉字,都用绘画性重新演绎了一遍。

不受限于国别和艺术种类,则万物皆可成为营养。最近一次大启发,来自上博的董其昌大展。多年来彭先诚一直在临董其昌的画,系统性的回顾展,让董的绘画观念清晰起来。董其昌有两套《秋兴八首》,一套藏于国内,另一套在美国,大展统统借来,可放在一起对比细看。他参悟到董其昌在空间把握上的用心和水准,那才是老董无可取代的核心。“董其昌单从绘画技术来说,可以指摘的地方很多,但他在平衡上的讲究是独特的,弄清楚了这一点,就不需要那么多规矩了,就可以把传统丢掉了。”

他羡慕董其昌,有文人士大夫的综合修养,又是大收藏家,经手大量画作,前世或当世的重要作品,别人也会恭请董大人过目、题跋。在一个没有美术馆博物馆的年代,能看到原作是奢侈的,文人们会呼朋引伴,像过年一样前来围观佳作,围观不成,则引为终身憾事。而那些坐拥一大批原作的大收藏家,就像得到了秘传,成为少数可以破解审美系统密码的骄子。绘画者所孜孜追求的“先熟后生”,在董其昌这里,是天然的。

《南风篇》

“我看董其昌大展是在2018年底,从那以后,2019年开始,我就把规矩丢掉了,我画画基本上就没有章法了。”

疫情期间,彭先诚和夫人隐居西岭山下,冬天则去海南取暖,两个风景迥异的所在,成为他这批新作画风大变的灵感之源。”我那个房子就对着山,就是杜甫写‘窗含西岭千秋雪的那个西岭雪山,海拔不高,一千多米,云就在我面前飘,泉水就在脚底下,它是一个森林保护区,那地方没得楼盘,没得啥子人,我平时就在山里头逛。”他画案不大,一张电脑桌一米多宽,外加一个小方案,没准备画大画。以往画大画会体力不支,闹不好还夹带着病一场。但这次,大画自己来了,挡也挡不住,一口气画了六张。他抓着他惯用的大斗笔,写狂草的特制羊毫,中间只夹杂了少少几根狼毫作为筋骨,笔性异常柔软,饱蓄着淋漓的水分,第一次感觉到,停都停不下来,像是笔在带着他画,画面正在纸上飞快地自动生成。

“接下来还打算怎么画呢?”

“乱画!”