基于数据挖掘分析张锡纯治疗淋证的药—病—证用药规律

蒋 威 宿家铭 宋佳殷 胡济源

《医学衷中参西录》[1]为清末民初著名中医学家、近现代中国中医学界医学泰斗张锡纯的代表著作,此书为其研究中医学的结晶,开创了中国传统医学与西方现代医学结合的先河。《医学衷中参西录》[1]既触类旁通,撰古人言外之旨,又博采中西医之见,融贯中西,所载方剂皆为临床实践所集,用于临床颇有效验,备受中医界推崇。《医学衷中参西录·治淋浊方》载方14首,涉及药物41种,方剂主治证型明确,有利于通过数据挖掘发现隐藏的“药—病—证”用药规律。

1 材料与方法

1.1 数据标准淋证是指以小便频数短涩,淋沥刺痛,小腹拘急而痛为主症的病证[2]。因此本文认为《医学衷中参西录》[1]所载方剂中,凡方剂主治符合上述淋证主症的方剂均可纳入。

1.2 数据收集将《医学衷中参西录·治淋浊方》中所载的14首方剂以及41味中药作为数据来源,通过Excel建立“淋证方药数据库”。数据收集完成后由另2名研究人员进行数据核对,以确保纳入数据的准确性和一致性。

1.3 数据规范将所纳入方剂的中药名称进行数据规范处理,具体方法为将药物名称、性味、归经均按新世纪全国高等中医药院校规划教材《中药学》[3]和《中药大辞典》[4]进行规范。其中同1种中药,但入药部位及炮制方法不同者,计为1味药,如生黄耆称为黄芪,大生地称为生地黄,生杭芍称为白芍。若1味药同时具有数种归经者,按数种归经统计。

1.4 数据分析通过数据规范后的“淋证方药数据库”进行数据挖掘,可从频次统计、四气五味归经、用药模式、规则分析、网络展示、聚类分析等角度进行全面数据分析。

2 结果

2.1 用药频次统计14首处方共使用药物41种,使用药物频次前7的药物有白芍9次、山药6次、知母5次、牡蛎4次、龙骨4次、甘草3次、黄芪3次。见表1。

表1 用药频次统计

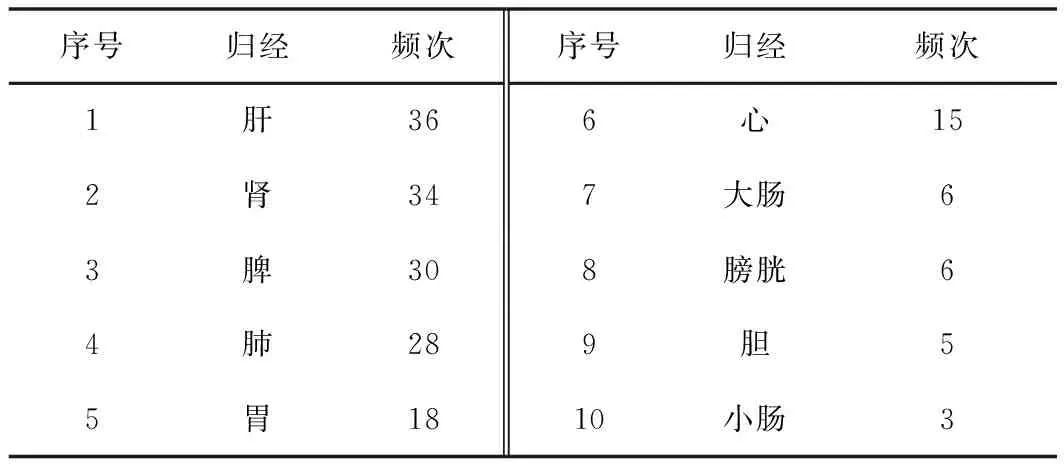

2.2 药物四气 五味 归经分析药物四气分析得出张锡纯治疗淋证时寒性药物使用频次最高,五味分析得出张锡纯治疗淋证时甘味药物使用频次最高,通过归经分析发现归肝经药物使用频次最高,其次是归肾经的药物。见表2、表3。

表2 药物四气 五味频次分析

表3 药物归经频次分析

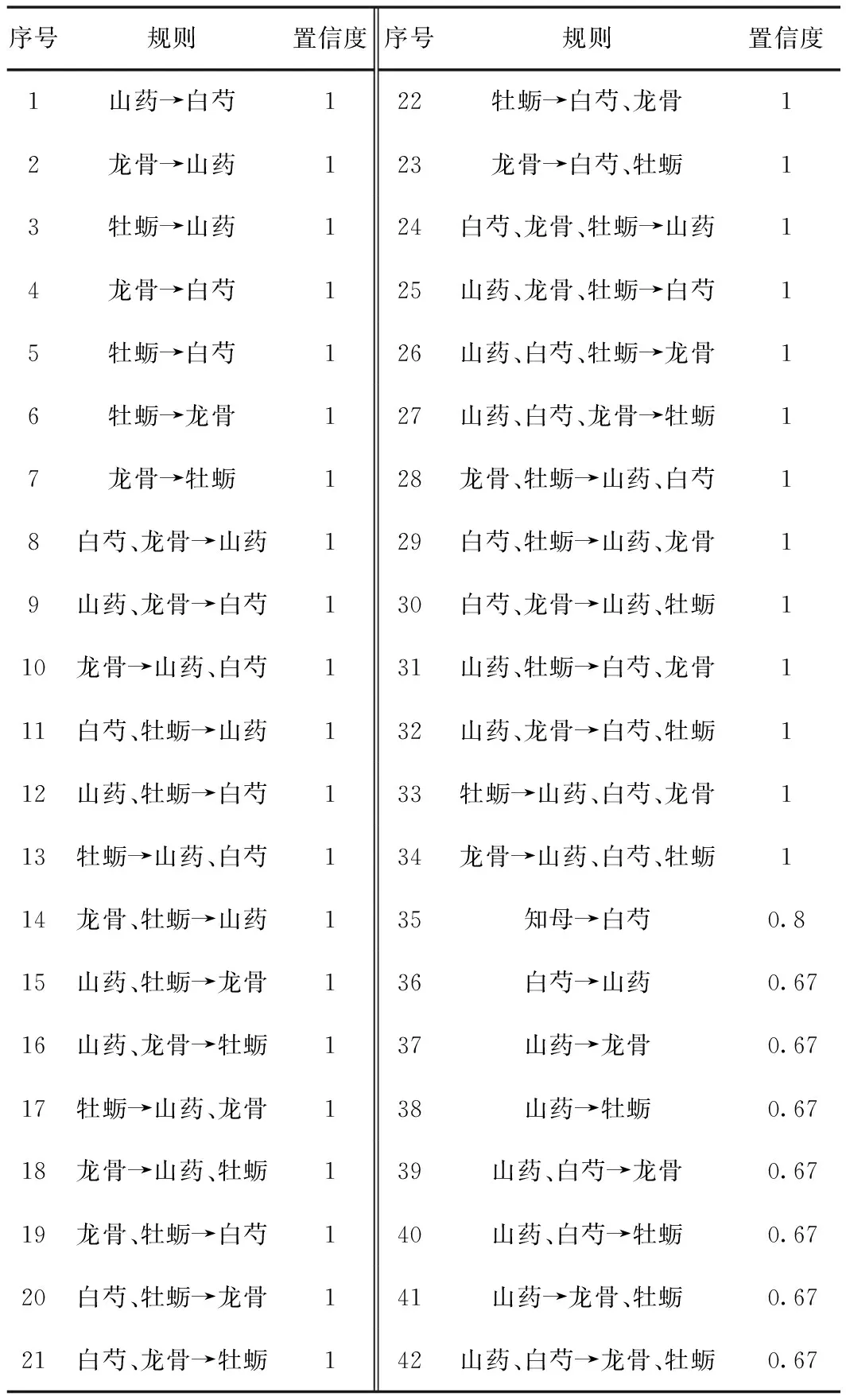

2.3 基于关联规则的组方规律基于关联规则对纳入的处方进行统计分析,于中医传承辅助平台上设置支持度个数为3,从而得出13组用药模式,包含中药共6味,然后将所得的药物从高到低进行排序,得出最常用药物组合为山药、白芍,其他具体常用药物组合见表4。设置置信度为0.6,得出组合规则有42组。见表5。并将关联规则以网络视图进行展示。见图1。

表4 支持度个数为3的用药模式情况

图1 常用药物关联规则网络展示图

表5 置信度为0.6的用药规则情况

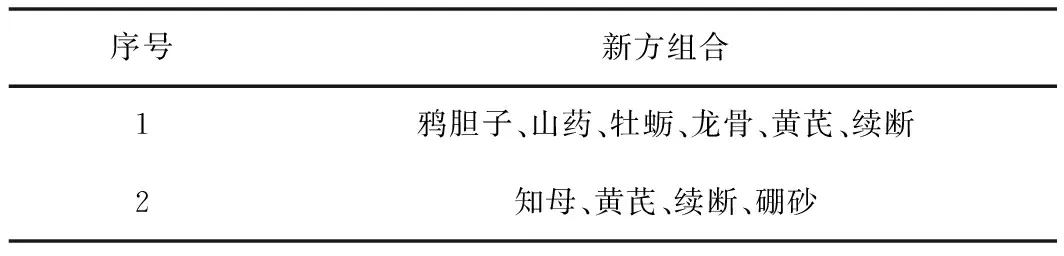

2.4 基于聚类的组方规律以中医传承辅助平台(V 2.5)为基础,设置相关度为5,惩罚度为2,在核心组合基础上,进行熵层次聚类分析,得出2~3味药物组合4个。进一步演化后得到2首新处方。见表6、表7。

表6 基于复杂系统熵聚类的药物核心组合

表7 基于熵层次聚类的候选新处方

3 讨论

3.1 张锡纯解淋证隋代巢元方在《诸病源候论·淋病诸候》[5]中称:“诸淋者,由肾虚而膀胱热故也”。及元代朱丹溪在《丹溪心法·淋》[6]中曰:“诸淋所发,皆肾虚而膀胱生热也”。张锡纯继承了此观点,认为淋证多虚实夹杂,病机是以肾虚为本,膀胱蕴热为标,如血淋常因其人或纵欲太多而失于调摄,则肾脏因虚生热,或欲盛强制而妄言采补,则相火动无所泄,亦能生热;膏淋由肾脏亏损,暗生内热;气淋因其人下焦本虚,素蕴内热;劳淋多由其人或劳力过度,或劳心过度,或房劳过度,皆能暗生内热,耗散真阴;石淋多因三焦气化瘀滞,或又劳心、劳力过度,或房劳过度,膀胱暗生内热,内热与瘀滞煎熬,久而结成砂石;寒淋,张锡纯亦认为由肾虚热蕴,复感寒邪所致,张锡纯称之为:“此实有寒热凝滞,寒多热少之淋”。另外,张锡纯首次将花柳毒淋归属于淋证,毒淋相当于西医的淋病,常由不洁的性生活传播导致,是秽浊之气逆于尿道所致。在治疗淋证时,张锡纯以缓补肾气、清热利尿为治疗原则,非后世医家所谓“淋家忌补”之论。

3.2 药病分析基于中医传承辅助平台(V 2.5)对《医学衷中参西录》[1]治淋证的14首方剂进行分析,挖掘张锡纯治疗淋证的用药思路,通过数据挖掘分析,张锡纯治疗淋证使用频次最高的5味药物分别为白芍、山药、知母、牡蛎、龙骨。在14首治淋证方剂中有9首方剂用到白芍,6首方剂用到山药,张锡纯在治疗淋证方中,理血汤、膏淋汤均以山药为君,用量至一两,张锡纯称:“阴虚小便不利者,服山药可利小便。气虚小便不摄者,服山药可摄小便。盖山药为滋阴之良药,以治淋证之淋涩频数,诚为有一无二之妙品。再因证而加以他药辅佐之,所以投之辄效也”。张锡纯用其治淋证肾虚之本。且张锡纯常用生山药,认为山药“宜用生者煮汁饮之,不可炒用,以其含蛋白质甚多,炒之则其蛋白质焦枯,服之无效”。张锡纯谓:“白芍味苦微酸,性凉多液。善滋阴养血,退热除烦,能收敛上焦浮越之热下行自小便泻出,为阴虚有热小便不利者之要药”。白芍以其“利小便兼能滋阴清热”且“善引诸药之力至膀胱”,张锡纯用其治淋证膀胱蕴热之标。综上可见,用白芍、山药治淋证是张锡纯的独特用药经验。

3.3 药证分析宋代《济生方》将淋证分为血淋、气淋、膏淋、劳淋、石淋5种,张锡纯在此5种基础上加了寒淋、毒淋,因此张锡纯将淋证分为血淋、膏淋、气淋、劳淋、寒淋、石淋、毒淋7种,是对前人的继承与发展。以下是关于张锡纯治疗淋证的药证分析。

3.3.1 山药 白芍配伍治血淋 膏淋 劳淋 寒淋证山药甘平,《神农本草经》记载山药:“主伤中,补虚羸,除寒热邪气。补中,益气力,长肌肉”。白芍苦酸微寒,《神农本草经》记载白芍:“主邪气腹痛,除血痹,破坚积,寒热,疝瘕。止痛,利小便,益气”。因此山药甘平补益,液稠而固涩;白芍酸寒收敛,苦降而通利[7]。山药与白芍配伍,一清一补,清补并用,山药补肾以治其本,白芍清热利尿以治其标,山药、白芍配伍白头翁、茜草等以治血淋证;配伍生芡实、党参等治疗膏淋证;配伍芡实、阿胶等治疗劳淋证;配伍小茴香、椒目等治疗寒淋证。

3.3.2 龙骨 牡蛎配伍治血淋 膏淋证张锡纯谓:“龙骨味淡,微辛,性平,质最黏涩,具有翕收之力,故能收敛元气、镇安精神、固涩滑脱”。又言:“牡蛎味咸而涩,性微凉,能软坚化痰,善消瘰疬……其性善收敛有保合之力”。龙骨、牡蛎之收涩,可补血淋血管破裂之处且兼能化其凝滞,张锡纯常用其治疗血淋证;膏淋乃肾脏亏损则蛰藏不固,精气易于滑脱,故用龙骨、牡蛎以固其脱。另外龙骨、牡蛎敛正气而不敛邪气,故张锡纯亦常用其治疗膏淋证。

3.3.3 黄芪 知母配伍治气淋 石淋证黄芪在《本草求真》[8]中记载:“力能补肾,以治崩带淋浊。是盖取其补中升气,则肾受荫,而崩带淋浊自止”。张锡纯谓:“知母原不甚寒,亦不甚苦,尝以之与黄芪等分并用,即分毫不觉凉热,其性非大寒可知……而又多液是以能滋阴也”。《神农本草经》言知母:“味苦,寒。主消渴,热中。除邪气,肢体浮肿,下水,补不足,益气”。张锡纯曰气淋:“乃其人下焦本虚,素蕴内热,而上焦之气化又复下陷,郁而生热,则虚热与湿热互相结于太阳之府,滞其升降流通之机,而气淋之证成矣”。张锡纯用黄芪以升补,知母滋阴利便为佐治疗气淋证;在治疗石淋证时,因鸡内金、朴硝、硝石等消石之药皆为消破之物,恐其元气有伤,因此张锡纯治石淋证喜用黄芪以补气,气旺则能运化药力,又恐黄芪性温,与淋证不宜,故配伍知母以解热滋阴利小便,以治疗石淋证。

3.4 药性 药味 归经用药分析《黄帝内经》中有“热者寒之”之论,味甘能补,归经即药物所治之病所。通过药物的性、味、归经,可以从侧面反映对病因病机的理解与把握,反之同样能从病因病机中探寻最恰当中药性、味、归经的选择,使临证治疗有效率最大化[9]。张锡纯在治疗淋证时使用味甘、性寒、归肝肾经的药物最多,味甘能补,性寒能清热,甘寒同用,清补同施,相辅相成,正印证了张锡纯论述淋证虚实夹杂,以肾虚为本,膀胱蕴热为标的病机。

3.5 挖掘新处方治淋证及其证型基于熵层次聚类分析所得的2首新处方皆以扶正祛邪为治疗大法,但其适应证不同,新处方1:鸦胆子其味苦,善化瘀、解毒、清热,山药补肾脏之虚;龙骨、牡蛎收涩固其脱且有化滞之功;黄芪补气;续断补肝肾行血气,可治疗淋证之毒淋日久,气虚不固证。新处方2:硼砂可为金、银、铜焊药,其性原能柔五金、治骨鲠,故亦善消硬物;黄芪补其气,气旺能运化药力;知母用以解热;续断用以化瘀滞,可用以治疗淋证之石淋证。所获得的2首新处方对淋证的临床治疗有一定的指导作用。

4 结论

通过中医传承辅助平台(V 2.5)对《医学衷中参西录》[1]所载治疗淋证的方剂进行数据挖掘,总结出很多张锡纯治疗淋证的用药思路,挖掘出张锡纯治疗淋证的“药—病—证”用药规律,为研究张锡纯“药—病—证”的用药思想提供了一个全新的思路与方向,也为临床治疗淋证提供更多的用药指导。