“零”距离拓建技术的应用与发展

陈 勤

(上海建工二建集团有限公司 上海 200090)

随着城市更新步伐逐步加快,现有城市的可利用土地资源逐步稀缺,同时大量的既有建筑已越来越不匹配现代建筑使用功能的要求,同时作为已承担建筑功能的建筑,盲目的大拆大改,以与国家推行小规模、渐进式有机更新和微改造的理念相违背,为此在有限的可开发场地内,紧贴既有建筑开发新建建筑使得两者联通,不仅将土地的资源充分的利用,而且可将原有建筑的使用功能进行拓展,用以满足不断迭代更新的建筑使用功能的需要,成为城市更新步伐中的重要手段之一,紧贴既有建筑,把两者之间的距离控制在50 cm 之内,以方便两者之间的功能联通,达到最大化的利用率是今后发展的重点之一。由此催生出了“零”距离施工一系列综合技术。同时也伴随着新的问题的产生,在现有技术的基础上,如何规避施工的风险,保证安全,有针对性的改进现有技术成为“零”距离施工的重要思考方向。

1 “零”距离施工难点

1.1 “零”距离建筑联通差异沉降控制要求高

紧邻建筑,内部建筑功能联通,能最大效能的扩展原有建筑的使用功能,两者合二为一,但由于老建筑建造时间年代较为久远,新建建筑由于地基承载力还不稳定,必定会引起新建建筑的建筑沉降,当沉降超过一定限值将会导致新老建筑联通口的同行障碍,对于有特殊要求的建筑如,医院,残疾人通道口等,将会对今后的使用功能造成一定程度的阻碍,为此控制新老建筑的建筑沉降差异是“零”距离施工的关键难点。

1.2 “零”距离建筑地下清障影响大

在建造时间较早的既有建筑地下室往往存在着老旧的围护体系,结构与围护之间换撑结构等,由于紧邻既有建筑,在地下障碍物清除的过程中控制周边土体的变形保证安全的前提下同时必须兼顾清障过程中不影响既有建筑使用人员的正常工作也是零距离施工的一个主要难点。

1.3 “零”距离建筑地下空间开发实施难度大

随着施工工艺的不断成熟,对于土地资源的利用率相较以往拥有了更加丰富的选择,在保证安全的前提下充分利用地下空间是每一个新建工程必须面对的问题,基于以上原则,新建建筑地下空间的开发也逐步往更深的方向发展,同时在零距离施工的过程中由于距离既有建筑较近,新建建筑地下室开发从围护的施工开始就面临着,如何施工,如何保护,如何开发的三大问题,常规的施工手段在极小的看空间中已不能满足,这就对围护的形式,施工机械的选择,施工变形的控制等提出了更高的要求。也是作为零距离施工的最为重要点难点。

2 “零”距离背景工程介绍

项目位于上海同济医院内。紧贴原有外科医疗楼东侧建造一栋内科医技综合楼。既有外科医疗楼为地下一层,地下室采用工法桩围护,新建内科医技综合楼建设用地面积31 158 m2,地下二层,地上十六层,建筑高度63.45 m,总建筑面积32 560 m2,其中地上27 280 m2,地下5 280 m2,基坑挖深11.85 m。建成后与原有大楼连为一体,内部相通。

该工程基坑周围紧邻多栋医疗既有建筑,西侧紧贴外科医疗教学大楼,西南侧临近原有甘泉楼门厅、北侧靠近5层科研楼,内有大型医疗设备及实验室,周边既有医疗建筑与在建基坑的距离在0.5~15 m,建成后既有建筑与新建建筑栋楼外墙净距离为28 cm。

由于周边环境复杂,场地极其狭小,保护要求极高,为保证工程的正常推进,提高施工过程中的安全系数,该项目地下结构采用“逆作法”施工技术,围护采用“两墙合一”地下连续墙及700 mm 厚CSM 工法水泥土搅拌墙槽壁加固。利用地下室梁、板作为水平支撑体系,“零”距离区域由于场地受限,且既有建筑仍旧处于使用阶段,地下连续墙吊装过程中风险极高,如发生安全事故影响极大,因此在该区域围护调整为ø2400@1600MJS工法桩(180°定向摆喷)同时套打ø700@900钻孔灌注桩作为围护体系[1]。

3 “零”距离拓建数值模拟技术应用

该工程既有建筑与新建建筑联通之后,由于沉降程度不同,新老建筑相连后的不均匀沉降,极易造成因不均匀沉降导致的连接通道不畅通等情况。同时由于既有建筑建成时间较长,其沉降已趋于稳定。因此必须准确掌握新建建筑的沉降量,并在新老建筑相连时考虑差异沉降问题。为提高新建建筑沉降量的准确性同时为解决沉降补偿问题,就需要在项目基础设计阶段对新建筑的沉降计算进行分析研究,为后续阶段的施工提供参考的依据。具体实施方法如下:

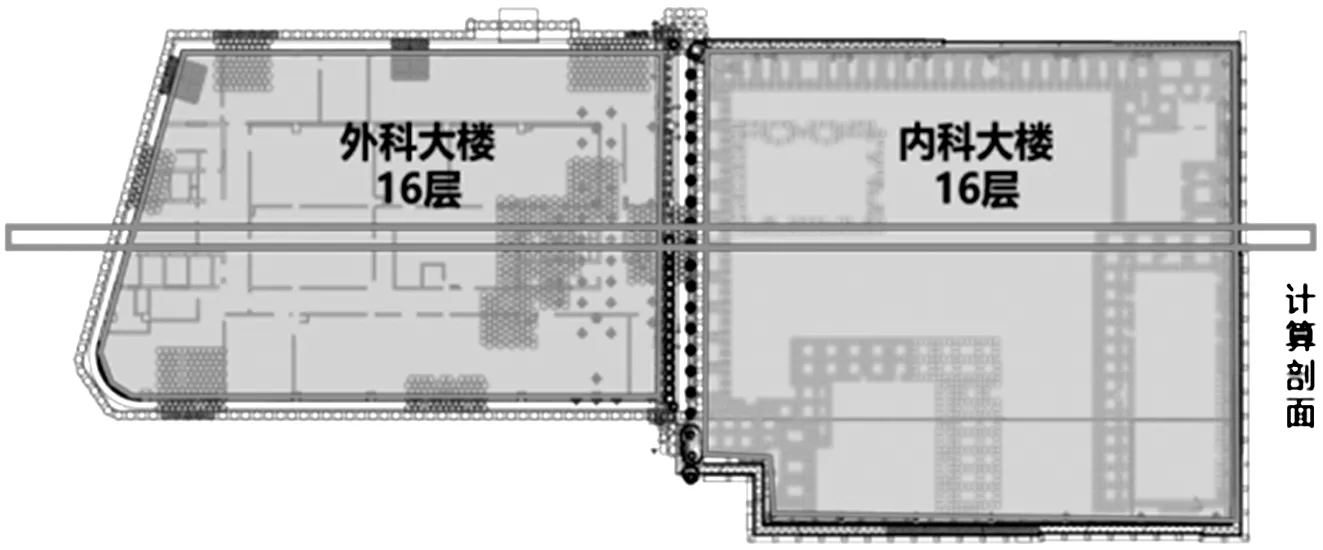

3.1 模型建立

采用岩土工程专业有限元软件PLAXIS 2D 建立二维计算模型。选取基坑典型条带进行二维剖面计算,基坑模型侧向边界设为10倍开挖深度处,模型底部边界取桩基深度2倍。地下室上部的2栋16层建筑采用192k Pa的均布荷载进行模拟。

数值模型建模思路如下:

图1 数值计算剖面

(1)初始应力场的模拟。根据勘察报告提供的不同土层剖面,考虑不同的土体分层条件和重度,计算基坑开挖前土体初始应力场分布。

(2)连续介质的模拟。有限元数值计算中土体采用土体小应变硬化(HS-small)模型;采用Embeded桩单元模拟工程桩;采用板单元模拟基坑内支撑、地下室结构柱、底板及顶板。

图2 最终工况下的方向位移等值云图

3.2 沉降计算结果分析

基坑降水、开挖、上部结构施工完成及固结沉降后的位移等值云图如图6所示。图中结构柱①位于地墙左侧外科楼内,结构柱②位于地墙右侧内科楼内。

图6 沉降变形缝

表1 结构柱差异沉降

由上述计算结果可知:内科大楼施工完成后,外科楼与内科楼之间相邻结构柱柱底沉降为4.188mm;施工完成210天后,外科楼与内科楼之间相邻结构柱柱底沉降为4.378mm,皆小于《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011)中所规定的0.002l=8mm(l为跨度)。两栋新老建筑结构的沉降差异满足规范要求,并且同时满足医院后期使用需求。

在施工过程中,按照现有的沉降数据分析,结合既有建筑沉降模拟分析数据,在楼层施工时,预先抛高建筑结构面层,为后续新建筑沉降预留空间,保证两栋楼的差异高差可控[2]。

4 “零”距离施工综合技术应用

4.1 零距离低扰动清障关键技术

(1)地下障碍物情况:既有建筑外科综合楼设置一层地下室,原围护结构采用SMW 工法桩结合一道内支撑的围护形式,由于换撑的原因,外科综合楼地下室底板传力带浇至SMW 工法桩内插型钢边宽度为3.4m,长度约39m,深度在5.8m 至7.1m 不等,由于既有建筑原围护换撑板带的存在,使得即本项目基坑西侧内部区域,外科医疗教学大楼与内科楼之间的围护结构(700mm 钻孔灌注桩)施工存在障碍物。

同时,换撑板带东侧及西侧存在有三根原围护桩和一根工程桩,在新建基坑地墙槽段内,须清除。工程桩Φ700mm,桩 长50m,围 护 桩Φ850mm,桩长20m。

图3 地下障碍物情况

(2)换撑板带地下室清障思路:由于整体清障工作距离既有建筑极近,常规手段较难实现完整且低扰动清障,从工程实际角度出发,以安全为大前提,低扰动为最终目标,制定了以临时围护体系保障安全,排孔切割为主要拆除手段的既定思路,具体流程为:清除表面障碍物→施工临时围护体系→挖土及钢支撑施工切割排孔→吊装混凝土块→分层回填。

临时围护设计:现场开挖深度分别为5.8m、7.1m及6.8m,依据整体障碍物深度设置16m 小齿口拉森Ⅳ号钢板桩作为临时支撑围护体系,距离地下室外墙边3.4m 设置水平支撑及围檩采用ø609×16钢管支撑,2H500×300×11×18型钢围檩,挖深5.8m 设置一道支撑,其他设置区域两道支撑,钢板桩外侧采用ø800@500高压旋喷桩止水,水泥掺量25%。

清障施工措施:开挖至外科综合楼1层地下室底板底,排孔及切割设备配合人工,将后期新增围护结构范围内的传力带清除,然后分层回填密实后再进行后续施工。

(3)原工程桩及围护桩清障思路:原工程桩Φ700mm,桩长50m,围护桩Φ850mm,桩长20m。采用RT-200H 全回转套管机拔除,同时,地下连续墙施工范围内老旧灌注桩拔除后采用素土回填密实,并对回填土采用注浆充填密实,地墙施工深度范围内为保证成槽质量采取通长加固措施[3]。

4.2 零距离低扰动地下空间开发关键技术

工程采用“零距离”逆作法成套施工技术,在紧邻外科医疗教学楼的情况下开挖11.85m 的深基坑,利用地下室梁、板作为水平支撑体系,有效提高基坑支撑刚度、减小基坑变形和对既有建筑的影响、同时有效解决了由于单侧零距离施工导致的场地狭小问题,最大程度降低了深基坑施工对于零距离既有建筑内病患心理上所带来的影响。

工程桩为钻孔灌注桩,施工图阶段立柱桩可尽量利用工程桩,节省造价。立柱桩采用Φ800钻孔灌注桩,钢立柱采用480×480钢格构柱。

4.2.1 逆作法顶板加固技术

该工程为地下二层,设有两层结构楼板,逆作法基坑利用主体结构梁、板作为水平支撑。各层梁板均设有电梯井等结构开口,剪力墙区域后做,针对内科医技楼地下室顶板及地下一层楼板出土口较大的区域,增设临时砼支撑体系进行加强楼板支撑体系的刚度。

根据开口位置的结构水平受力性态和逆作出土等垂直运输的需要,同时由于场地狭小,为满足车辆在顶板的形成环形车流动线需要,顶板按需要共留设了4个取土口。逆作施工阶段顶层结构梁板需要承受车辆荷载和施工堆载,地下室顶板上方荷载不得大于25k Pa。

4.2.2 逆作法围护可靠连接技术

逆作板与围护地下连续墙节点处,内衬墙上下设置水平施工缝,沿施工缝预埋连续、封闭钢板止水带。内衬墙向上插筋采用焊接方式连接,长度满足设计规范错开及搭接长度要求。内衬墙向下插筋采用直螺纹钢套管机械连接方式。

4.2.3 逆作法顶板快速连接技术

图4 逆作法顶板布置

逆作法施工中地下室顶板梁柱节点构造复杂,钢筋密集,施工难度大,项目中采用倒置埋件的形式,在符合设计要求的前提下简化施工难度,缩短工期,减少了电焊工作量,从而更有效的减少了电焊作业产生的一氧化碳、臭氧、一氧化氮、氟化氢、氧化锰等有害气体[4]。

图5 逆作顶板倒置埋件节点

4.2.4 逆作法一柱一桩沉降控制技术

在考虑立柱及立柱桩承受自身及结构梁板的重力荷载、施工荷载等各项荷载作用下的承载力要求的同时还应考虑逆作施工阶段须把相邻柱间、柱与地下连续墙之间沉降差控制在20mm 内,以保证楼板不开裂,必要时可以采取桩端后注浆措施等以提高立柱桩的承载力并控制立柱(桩)的总体沉降以减少立柱之间的差异沉降。

4.3 零距离施工差异变形控制关键技术

内科医技大楼施工完成后,其上部结构与西侧既有外科医疗大楼连接处的沉降缝缝宽为280mm。根据模拟计算结果,以及结合道路中的预沉降法施工,对于新建内科大楼地上部分结构标高采取整体提高的施工做法,待后期机电装饰施工时,大楼沉降后与西侧外科大楼的楼层标高保持一致,沉降缝端面整齐平整,盖板严丝合缝无高低差。

5 “零”距离施工技术发展思考

综上所示,以同济医院内科医技楼新建工程为案例,“零”距离施工取得了良好的效果,但在未来的零距离施工还可从以下施工技术方面进行进一步的优化改进,从而使得零距离施工技术进一步的总结发展。

5.1 沉降缝优化技术发展

同济医院建筑地上建筑为16层,高度63.45m,在考虑新老建筑联通时采用的是沉降变形缝,但建筑高度随着越来越高,新老建筑本身的垂直度差异,地震带来的水平位移等也是不得不考虑的问题,一种适用于快速安装的沉降、水平变形一体化的变形缝设计的出现将能很好的解决这一问题。这也是后期发展的方向之一。

5.2 沉降主动补偿技术发展

零距离施工,新老建筑沉降差是主要关注的点,也是未来建筑之间能否正常使用的关键因素之一,但前期数值模拟以及施工过程中的标高补偿技术无法永久解决建筑使用功能中可能造成的差异高差,在将来可通过主动托还系统的进一步完善,在高差控制要求较高为的位置预留补偿系统,进一步减少沉降带来的高差问题。

5.3 地下空间开发技术优化发展

零距离地下空间开发施工,最重要的是保障零距离侧的围护施工安全,挖土及结构施工安全,达到对于既有建筑的低扰动的目标,目前同济医院由于距离近,地下层数为两层,可采用灌注桩围护进行,如空间进一步加深,灌注桩围护可能无法满足地下空间开发的需要,围护结构的发展需要朝着高度降低,重量减轻的发展方向,以便于进一步的方便零距离施工。

6 结语

“零”距离施工拓建技术作为城市更新拓建的一个重要思路,在可预见的未来将越来越多的应用在不同功能需求的城市更新领域,目前的技术手段已能解决部分零距离开发地下空间深度较浅的工程,一旦地下空间开发深度处于超深阶段,不可避免的从安全性,后期的功能性会发生质的变化,但随着科技的进步,零距离施工所需要配备的成套技术将从数值模拟的进一步与实际匹配,零距离快速清障工具的进一步完善,零距离围护综合技术的进一步发展,零距离地下空间逆作法开发的进一步优化,地上空间高程标高补偿技术的进一步研究等诸多方面进一步的深入发展,在不远的将来,随着零距离空间开发综合技术将会越发完善,城市更新的步伐将会更加走的越发稳健。