“双新”背景下高中育人品质提升的初步探索

苏纾

摘要在普通高中新课程、新教材即将全面启动实施的大背景下,普通高中如何因地制宜地探索“双新”理念的落地策略,是办学中面临的重要课题。北京市中关村中学围绕“双新”示范校建设,通过构建五育并举的“雁翔”课程体系、推进学科课程整合实施、构建“学为中心”的课堂等举措,系统推进“双新”理念的落地,促进了学校育人方式的转变,也成就了学校的高品质办学。

关键词 高中新课程;高中新教材;育人方式转变;学生发展指导;选课走班

中图分类号G63

文献标识码B

文章编号1002-2384(2022)04-0054-03

普通高中新课程、新教材(以下简称“双新”)的实施对学校办学提出了新的要求和挑战。按照教育部工作部署,2022年秋季开学,全国各省(区、市)均启动实施新课程、新教材。在此背景下,普通高中如何因地制宜地探索“双新”理念的落地策略,既考验着学校的办学智慧,也是学校提升育人品质的必由之路。

2020年7月,北京市海淀区成为教育部普通高中“双新”实施国家级示范区,作为区级“双新”示范校之一的北京市中关村中学,自项目推进伊始,就将其作为学校近三年发展的核心工作,并以此为重要抓手,从学校课程、教学、评价、管理等方面进行顶层设计,系统推进,以此促进高中育人方式转变、成就学校的高品质办学。

“双新”理念突显了“学生发展为本”的课程指导思想和课程改革目标。在“双新”视域下,学校需要以全新视角重新审视课程观,为学生、教师、课程三者之间的关系注入新的内涵,要以学习者为中心,构建更加开放融合的教育共同体,形成丰富、多元、自主、可选择的学校课程平台,以满足学生的成长需求。

1. 坚守课程建设的三个基本立场

在促进学校课程结构的不断升级迭代中,我校始终坚守学生立场、学校立场、学科立场,并以这三个基本立场为圆点,不断拓展学校课程体系的半径。

一是坚守学生立场。即通过课程建设为学生提供适切的教育,满足学生的发展需求,其中多元对话是核心策略。这里的“多元对话”除了师生对话、生生对话,还包括学生与文本材料的对话、与客观事物的对话、与自我的对话,它们分别指向阅读、探究、元认知等维度,重在增强学生的阅读理解能力、实验探究能力和反思改进能力。

二是坚守学校立场。近年来,我校结合自身历史文化传承和地处科学院腹地的区域特点,形成了“科教协同 共育英才”的办学理念和发展战略。学校与中国科学院大学和中国科学院各院所深度合作,构建了“一所一课程、一所一基地、一所一导师团队”的“三个一”工程以及“1+1双导师”培养模式。这些都是我们从学校立场出发,不断探索国家课程校本化、持续丰富校本课程建设与实施的策略和路径。

三是坚守学科立场。即根据教学目标内容以及学生的身心特点,合理优化教学各要素,构建学科课程体系以及指向深度学习的学习闭环,从而培养学生主动学习、自主学习的良好素养,引领学生实现自主成长。

2. 构建五育融合的“雁翔”课程体系

围绕“双新”的落地实施,我校以“做堂堂正正有骨气的中国人”为育人目标,通过整合与开放的策略,建设具有“基础、丰富、多元、自主、选择、发展”特征的一体两翼“雁翔”课程体系,为学生的学习提供有力支撑。其中雁的“上翼”和“下翼”分别代表学校的特色课程—“科学教育”和“人文教育”课程,旨在引导学生从科学和人文两个不同维度观察和理解世界,并将其作为个体建设和改造世界的基本思维方式。

从具体课程结构来看,“科学教育”课程与“人文教育”课程交汇融合之处是课程结构的第一层—“基础”育人课程,它以国家课程中的必修课程、选修課程等为主体,是学校课程的主干,重在面向全体学生普及知识、提升素养,奠基学生发展的共性基础,促进学生的全人发展。第二层级的课程定位于“拓展”,主要针对学生的兴趣爱好提供分类选择,促进学生的分类发展。第三层级的课程定位于“精深”,即面向学生个体,通过贯通培养满足学生自主发展的需求,促进每个学生全面而有个性的发展。同时,“雁翔”课程体系在内容选择上遵循五育并举原则,既强调“五育”的个性内涵,又重视“并举”之要义,在此基础上建构起“德+”“智+”“体+”“美+”“劳+”的课程子体系,即各类课程群,以此促进学生的全面发展。

促进“双新”落地,教师是关键。我们以培养学生学科核心素养为出发点和归宿,站在开放的视野关注学科课程的内容整合和体系建设,以此促进教师课程领导力的提升。

1. 编制学科课程实施方案,增加教师体系感

围绕“双新”示范校建设,中关村中学进行了多轮集中研修和培训,不断完善各学科课程实施方案。课程方案围绕“源、图、谱、路、纲”五个维度进行系统设计,“源”即学科课程目标,“图”即学科课程体系,“谱”即学科课程内容,“路”即学科课程建设策略,“纲”即学科课程实施纲要及评价。参与课程实施方案的编制,能让教师站在整个课程体系的视角俯瞰高中新课程、新教材,进而站在全局高度处理局部问题,课程意识与课程领导力得以不断提升。

2. 绘制各学科课程LOGO,深化教师对学科课程的理解

LOGO是徽标或商标的外语缩写,好的LOGO设计往往能直观地反映事物的内涵与本质。受商业LOGO设计的启发,我校开展了学科课程LOGO设计活动,以此深化教师对学科课程的理解。围绕学科课程LOGO设计,学校组织教师围绕各学科核心知识和概念,从学科知识、生活经验、问题解决三个角度出发进行内容整合,将教学目标转化为学习目标,同时要求学科课程LOGO要凝练学科的核心价值、体现学科的鲜明特质、突显学科的独特育人价值。

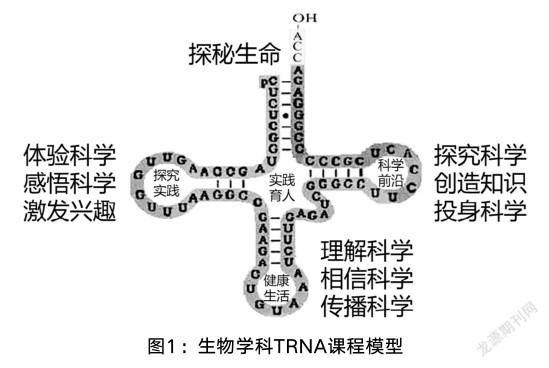

以生物学科TRNA课程模型为例。我们结合生物学科特点,将其课程主题定位在“探秘生命”,实施路径是突出实践育人。同时,在课程的层次划分和目标定位上将其分为三类:一是基础类课程,目标定位于“理解科学、相信科学、传播科学”,这类课程面向全体学生,强调对学生基本科学素养的培养;二是探究实践类课程,目标定位于“体验科学、感悟科学、激发兴趣”,突出对学生科学精神的滋养和探究能力的培养;三是拓展类课程,目标定位于“探究科学、创造知识、投身科学”,这类课程主要面向对科学有浓厚兴趣的特长生,旨在为培养科学领域的后备人才做好准备。同时,我们还选择生物学科中的一种重要物质TRNA(转运核糖核酸的英文缩写)的结构图作为LOGO模型,使课程体系图示化,从而更好地突显生物课程的整体性、关联性、系统性和辨识度(见图1)。

通过参与学科课程LOGO设计,教师们能够更好地理解和表达课程,为在常态课堂上精准实施课程打下基础。在此过程中,学校教学管理团队和各学科教师落实新课程、新教材的行动力和创造力也得到有效提升。

当前的中学教学中仍然存在“重教轻学”的现象,一定程度上影响了学生学习的主观能动性。如何让学生成为学习的真正主人,需要学校构建新型教学样态。

1. 寻求理念认同,构建共同愿景

推进教学改革,应将加强教师的理念认同作为首要工作,否则学校很难将工作全面铺开、深入推进。在推进“双新”落地过程中,我们进行了充分的前期调研,借助数据分析找准课堂教学中落实“双新”理念的短板,并确立了共同的改革愿景—构建“学为中心”的课堂。围绕“学为中心”的课堂构建,我们依托“深度学习教学改进项目”“学科基地建设项目”等重要抓手,转化教师的教学理念,探索落实学科核心素养的实践模式,促进课堂教学质量的有效提升。

2. 提炼关键要素,开展实践研究

构建“学为中心”的课堂,重点要考虑清楚四个要素,即为什么学、学什么、怎么学、学得怎么样,它们分别指向目标、内容、方式和评价。为此,我们将“学为中心”的课堂进一步细化,分解为六个关键要素—目标、评价、情境、问题、任务、活动。这其中,目标是学习的方向,评价是实现目标的工具,情境是激发学习动机的手段,任务是解决核心问题的重要载体,活动是完成任务、解决核心问题的保障。構建“学为中心”的课堂,就要深化对这六个要素内涵以及彼此间逻辑关系的理解,深化对学习规律的研究。

3. 注重成果生成,加强辐射推广

两年来,通过100余节常态课的实践与课堂观察,我校形成了丰富的典型案例,并据此提炼出构建“学为中心”课堂的六大策略。其内容包括:全面而精准的学情调研是基础,情境任务驱动是重要切入点,引导主客体间的多元对话是核心,基于主题的整体建构式教学是关键,基于自学的先学后教是重要方式,激励型、发展型评价是催化剂。

在总结提炼“学为中心”课堂教学改革成果的同时,我们还通过多种方式进行宣传推广。一方面,我们通过全校现场课展示的方式,在两年内精心策划了三次针对构建“学为中心”课堂的现场研讨会,让走在探索前列的教师进行示范,并邀请区域教育专家进行点评指导,使教学成果发挥更大的辐射价值。另一方面,我们通过组织开展学术讲坛的方式,让有学术成果的教师走向舞台正中央,享受研究带来的荣耀和成就感。通过这样的展示交流,学校形成了由问题到课题、由课题到成果、由成果到问题解决的闭环流程。

新课程、新教材的实施,迫切需要学校改变传统单一的教学组织管理形式,以更好地适应新形势的发展。

1. 积极落实学生发展指导

为适应“双新”背景下育人观念的转变,我校积极落实学生生涯规划指导工作,并成立学生发展指导中心,开设相应课程,引导学生学会自主规划、自主学习、自主评价,最终实现自主发展。学生发展指导课程在“学习需求”维度上,围绕学生、教师、家长三个群体,按照全体、团体、个体的分层原则,划分为九个类别;在“学习内容”维度上,安排不同类别的学习者有差异地学习五个领域的内容,包括学法指导、学业规划、职业探索、理想信念教育、心理健康教育;在“学习进程”维度上,通过设计彼此联系又各自独立的模块化课程,满足各学段学生的实际需求。同时,课程还按照项目式学习原理开发和实施,以增加学习者的参与感、体验感和收获感。

2. 科学有序推进选课走班

为落实选课走班制度,我校根据实际构建了层级教学管理双轨制,即“课程教学处-教研组-备课组-教师”和“课程教学处-年级组-导师组-导师”,要求分项目、责任到人进行管理,且各环节彼此互动,形成合力。学校还从学生的个性选择以及学校的教学管理实际出发,设计了详细的走班管理方案,包括“小走班”制度下的班级构建(行政班+教学班)、分区分层编制教学班、三课位N课时排课模式等,从而保障了选课走班的科学有序推进。

(编辑 王淑清)