内源草酸青霉菌HM-M1对平庄褐煤的生物转化研究

成建国,马力通,赵文渊,刘云颖,邹云鹏

(1.内蒙古科技大学 化学与化工学院,内蒙古 包头 014010;2.生物煤化工综合利用内蒙古自治区工程研究中心,内蒙古 包头 014010)

0 引 言

我国具有丰富的褐煤资源,已探明的褐煤储量达1 300亿t,占我国煤炭储量的13%,其中内蒙古褐煤储量最大,占全国褐煤储量的77%。与精煤相比,褐煤煤化程度低,挥发分、水分高,直接燃烧热值低且容易造成环境污染,因此限制了褐煤的深度开发利用[1-2]。随着精煤资源的不断枯竭,褐煤、风化煤等低阶煤炭资源的开发利用对缓解我国能源需求具有重要意义[3]。

近年来,褐煤微生物溶解和甲烷化受到了能源研究者的广泛关注。已有研究表明褐煤可以经过厌氧微生物作用产生清洁能源甲烷;也可以经过微生物降解破坏褐煤的基本结构单元,从而释放出液态的化学物质如脂肪族和芳香族物质,通过进一步的分离纯化可以得到高值化学品[4-5]。从20世纪80年代开始研究微生物溶解转化褐煤以来,已经取得了较多成绩。研究中发现各类微生物包括细菌、真菌、放线菌等均有降解、液化、甲烷气化、脱硫等转化褐煤的能力[6-8]。其中在对褐煤微生物溶解转化过程中,研究较多的微生物为真菌,因为真菌具有的胞外酶系包括漆酶、木质素过氧化物酶、纤维素酶等对木质素结构和芳香环类结构有较好的降解效果。而褐煤含有较多的类木质素结构,这为真菌降解转化褐煤制备非燃料高值化学品提供了更有利条件。例如赵国俊等[9]的研究结果表明,相比肥煤和无烟煤,褐煤降解产生的小分子物质更容易被绿孢链霉菌利用转化。韩娇娇等[10]从腐木、土壤等环境中分离到几株可溶解转化褐煤的菌株包括芽孢杆菌、假单胞菌。另外也有人利用外源混菌对褐煤进行溶解转化或甲烷化研究。如赵星程等[11]利用混菌发酵大同褐煤进行产甲烷研究,发现用H2O2处理褐煤可提高褐煤产气率。与其他环境中微生物相比,褐煤内源微生物由于它们对褐煤环境的长期适应,所以褐煤中存在的微生物是分离可溶解转化褐煤微生物资源的理想来源,这为研究可溶解转化褐煤菌种资源的获取提供了更好选择[12-15]。

本研究从内蒙古平庄褐煤中分离到一株可高效溶解转化褐煤的草酸青霉菌。目前已有利用草酸青霉菌降解秸秆、药物污染物的研究[16-17],但未见利用草酸青霉溶解转化褐煤的报道。并对该草酸青霉菌进行了形态学和基因鉴定,并对该菌的溶解褐煤效果、溶解前后褐煤的结构变化和溶解转化产物进行了分析,为褐煤的高值利用提供了新的技术途径。

1 试 验

1.1 褐煤来源及其预处理

褐煤采自内蒙古东部赤峰境内平庄煤田西露天矿区,盆地类型属于北北东向中生代半地堑式断陷盆地,大地构造上位于天山-阴山纬向构造带东段北缘与新华夏系第二沉降带的交接部位,煤田长度35 km,煤层平均厚度28 m,煤种为晚侏罗纪褐煤。平庄褐煤是一种较年轻、煤化程度低的煤种,碳氧比较高适合微生物的转化[18]。试验过程中为了提高褐煤的微生物转化效果,将褐煤煤样粉碎、过筛,以粒度在0.1~0.15 mm煤样作为试验对象,用6 mol/L的HNO3氧化处理24 h(煤样:HNO3=1∶2,即100克褐煤加200 mL硝酸),然后用去离子水反复洗涤至pH中性,于121 ℃灭菌15 min备用[19-20]。

1.2 褐煤内源真菌的分离与鉴定

取块状褐煤用无菌水将表面清洗干净,利用粉碎机粉碎后取煤粉5 g加入到100 mL液体察氏培养基(CDA)中(硝酸钠3 g,磷酸氢二钾1 g,硫酸镁0.5 g,氯化钾0.5 g,硫酸亚铁0.01 g,蔗糖30 g,蒸馏水1 000 mL,pH 7.0~7.2),在培养基中加入5 mL的1%硫酸链霉素用于抑制细菌生长,然后置于28 ℃培养箱中,震荡培养48 h富集真菌。取5 mL培养液进行梯度稀释,将稀释后培养液涂布于含硫酸链霉素的CDA固体平板中进行培养,经过反复划线纯化得到纯菌落,共得到9株真菌,将其中一株命名为HM-M1,初步研究表明该菌株具有较好的溶煤效果,因此选择HM-M1菌株为试验对象进行研究。

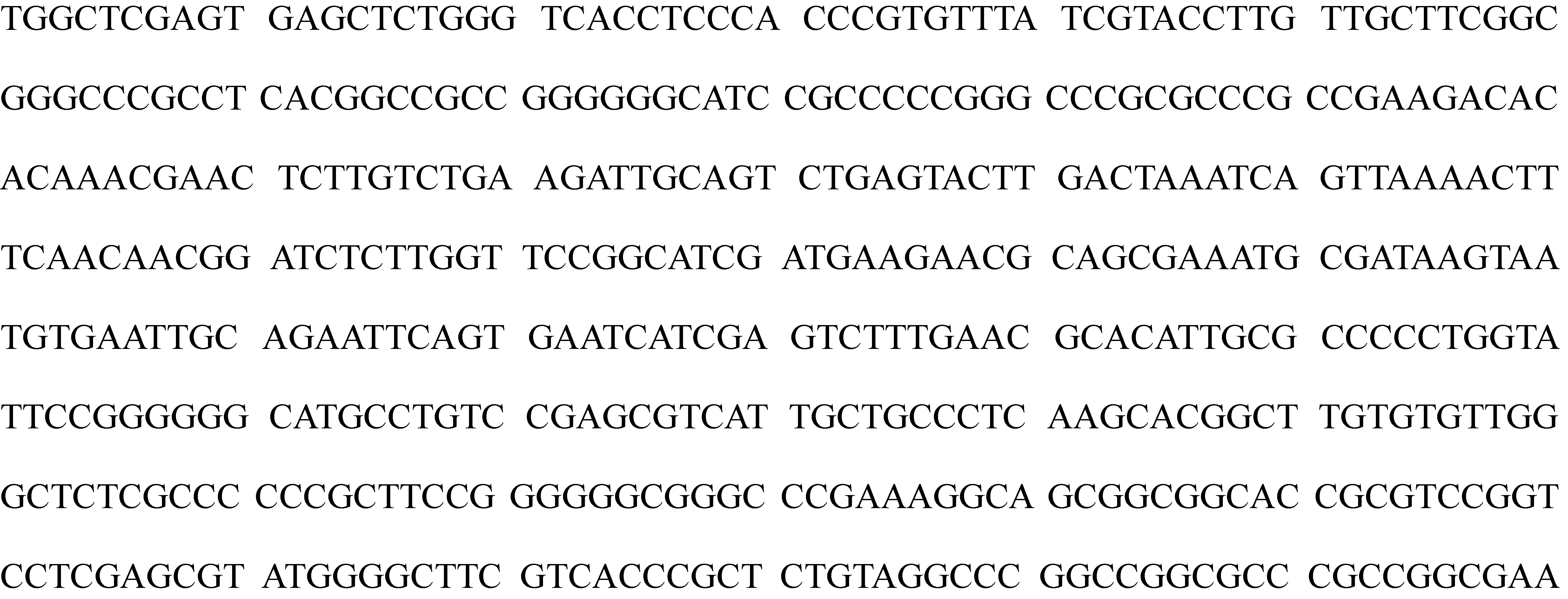

菌株的形态学鉴定分类参考《真菌鉴定手册》进行,用接种针挑取孢子接种于CDA平板中于28 ℃下培养3~4 d,于光学显微镜下观察菌丝和孢子丝。菌株的分子生物学鉴定:先挑取孢子接种于50 mL CDA液体培养基中28 ℃,120 r/min震荡培养4 d,于10 000 r/min,4 ℃离心15 min,用无菌水反复洗涤3次得到菌丝,真菌总DNA提取方法采用CTAB(十六烷基三乙基溴化铵)法[21],取0.5 g菌丝于无菌研钵中研磨10 min,加入1 mL CTAB提取缓冲液(0.1 mol/L Tris-HCl、1%十六烷基三甲基溴化铵CTAB、0.7 mol/L NaCl、10 mmol/L EDTA(乙二胺四乙酸)、1% 2-巯基乙醇、0.3 mg/mL 蛋白酶K),取0.5 mL移入1.5 mL离心管中于65 ℃下提取30 min,冷却后加入0.5 mL氯仿/异戊醇溶液(质量比24∶1)混匀后于10 000 r/min离心15 min,取上清移入另一个离心管中加入等量异丙醇混匀后放入-4 ℃冰箱中过夜,取出后解冻,在10 000 r/min下离心10 min,取沉淀用70%乙醇洗涤后于10 000 r/min下离心10 min,自然晾干加入100 μL TE缓冲液(Tris-EDTA buffer solution)备用。菌株ITS rDNA序列测定采用ITS1(5′-TCCGTAGGTGAACCTGCGG-3′)、ITS4(5′-TCCTCCGCTTATTGATATGC-3′)引物进行PCR扩增,扩增出的ITS基因序列由上海美吉生物公司进行测序,测序结果与NT基因数据库对比进行Blast分析获取近似物种同源性信息。

1.3 微生物溶煤条件

将菌种接入含100mL土豆葡萄糖琼脂培养基(Potato Dextrose Agar,PDA)液体培养基的三角瓶中置于120 r/min、28 ℃条件下培养4 d(三角瓶若干),然后将对照组三角瓶培养物121 ℃,15 min灭菌后加入5 g硝酸处理褐煤、实验组中分别加入5 g原褐煤和酸处理褐煤后继续培养,加煤后总培养时间为20 d。期间每2~3 d取样分析,将褐煤粒与培养液和菌丝分离,褐煤粒残渣80 ℃烘干测定未溶解褐煤粒质量,然后计算溶煤率D,溶煤率公式计算如下:

式中,D为溶煤率,%;m0为未降解前褐煤质量,g;m1为微生物降解后褐煤残渣质量,g。

1.4 溶煤效果检测和表征方法

1.4.1 煤样处理前后表面结构和组成分析

分别将原褐煤、酸处理褐煤、微生物溶解转化后褐煤残渣用无水乙醇清洗表面并分散后固定于导电胶表面自然风干,然后喷金处理,利用Tescan公司GAIA3 SEM双束场发射扫描电镜对处理前后褐煤的表观结构变化进行分析[22]。并利用美国PE公司PerkinElmer 2400元素分析仪对处理前后褐煤样品进行元素组成分析;采用科达KDGF-8000B 双炉全自动工业分析仪对处理前后煤样进行了工业分析。

1.4.2 煤样的FTIR分析

采用thermo scientific公司Nicolet 5700傅里叶变换红外光谱仪分别对原褐煤、酸处理褐煤、HM-M1溶解转化褐煤残渣的化学组成结构进行分析[19,23]。将经过HM-M1溶解处理20 d后的煤样分离,用去离子水反复震荡洗涤3次,取未溶解的煤渣在80 ℃下烘干备用。将所有煤样研磨成细粉,按照一定比例与溴化钾(150 ℃干燥,备用)混合进行压片,然后进行红外光谱分析,扫描范围4 000~450 cm-1,分辨率2 cm-1。

1.4.3 褐煤溶解转化产物分析

取褐煤溶解液50 mL,先用0.45 μm膜过滤除去固体不溶物,依次用乙酸乙酯、甲醇进行萃取分离,然后将萃取有机相在氮气保护下浓缩至3~5 mL,移入玻璃比色管中加入0.5 g无水硫酸钠脱水过夜,用0.45 μm有机滤膜过滤后利用Agilent7890A-7000C气相色谱质谱仪进行组分分析[24]。采用HP-5MS色谱柱(30 m×0.25 mm×0.25 μm),进样口温度260 ℃,进样量2 μL,分流比20∶1,Scan模式质荷比(m/z)扫描范围45~500,然后将质谱数据使用NIST14质谱数据库进行对比和匹配,确定不同溶解产物的种类和名称。

2 试验结果与讨论

2.1 菌株HM-M1特征及溶解效果

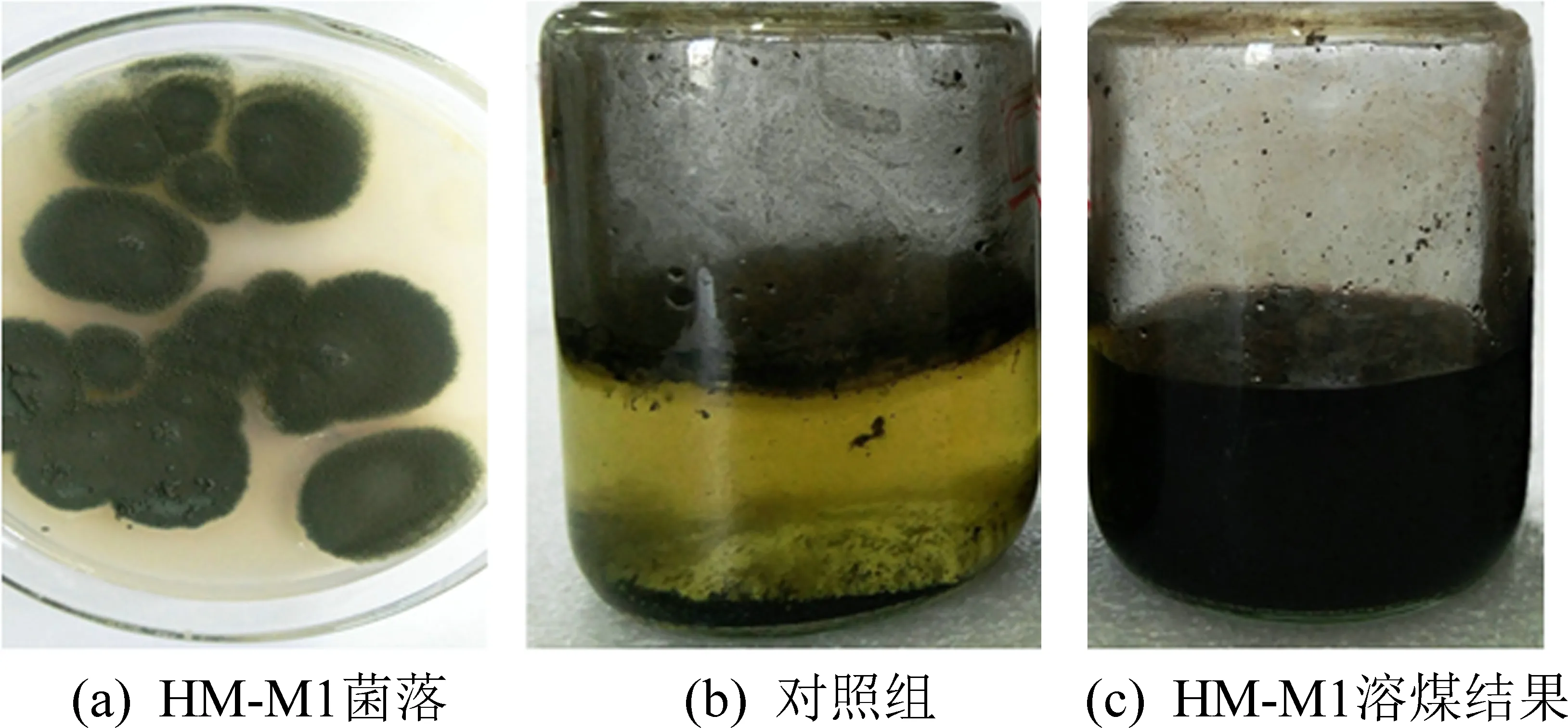

褐煤中含有可被微生物利用成分,在适宜的环境条件下,经过内部微生物群体作用可将其溶解转化。例如生物煤层气的形成机理,首先好氧菌将固体煤转化成液态,再经过厌氧菌发酵将其转化为甲烷,形成生物煤层气[3,25]。褐煤内源微生物对褐煤营养环境的长期适应,它们可将褐煤作为菌体生长的营养物质[26]。所以从内蒙古平庄褐煤中分离到一株草酸青霉命名为HM-M1,已申请保藏于中国普通微生物菌种保藏管理中心,保藏号为CGMCC No.18600。HM-M1在CDA平板中菌落形态如图1a所示。经过形态学和生物学特征鉴定草酸青霉菌HM-M1为好氧菌,前期研究表明在28 ℃下,120 r/min震荡培养时,草酸青霉菌HM-M1菌丝生长状态及分泌胞外酶活性较高,所以将菌丝接种在CDA平板表面28 ℃培养3 d,菌落直径0.5~1.0 cm近似圆形呈暗绿色,边缘为白色绒毛状菌丝,菌落扁平无褶皱无凸起,有大量孢子块易挑取,孢子易脱落;在40×10倍光学显微镜下观察菌丝无颜色,分生孢子梗直立,孢子梗较长,底部有分枝,顶生成串不分枝的链状分生孢子,分生孢子光滑呈椭圆形;利用愈创木酚、ABTS(2,2-联氮-二(3-乙基-苯并噻唑-6-磺酸)二铵盐)测定木质素过氧化物酶和漆酶反应均为阳性,且可以水解淀粉。将酸处理后的褐煤加入HM-M1培养液中,于28 ℃下进行溶煤试验,培养20 d后,其溶煤效果如图1c所示,酸处理褐煤经过HM-M1转化后褐煤颗粒溶解为棕黑色液体,且溶解后褐煤残渣颜色明显由黑色颗粒变为浅褐色。而对照试验组(图1b)灭活后HM-M1培养液加入褐煤培养液仅略微变黄,褐煤颗粒无明显变化。

图1 菌株HM-M1溶煤效果

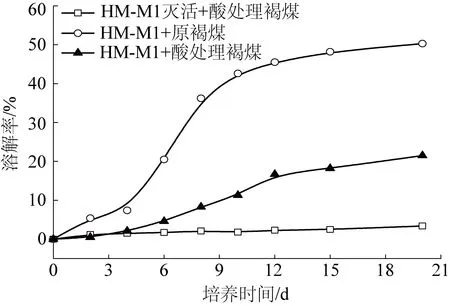

通过不同时间取样测定溶煤效果,每个试验组3个平行取平均值,连续溶煤20 d试验结果如图2所示:菌株HM-M1对酸处理褐煤的溶解转化率明显高于对原褐煤的溶解转化率。液体条件下培养20 d后,菌HM-M1对酸处理褐煤溶解率达到50.3%,而对原褐煤溶解率仅为21.5%,证明通过硝酸预氧化处理,可以提高褐煤的微生物溶解转化率。

图2 菌株HM-M1对褐煤溶解转化率

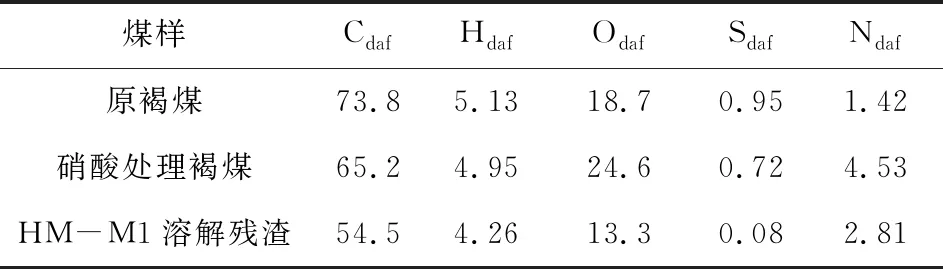

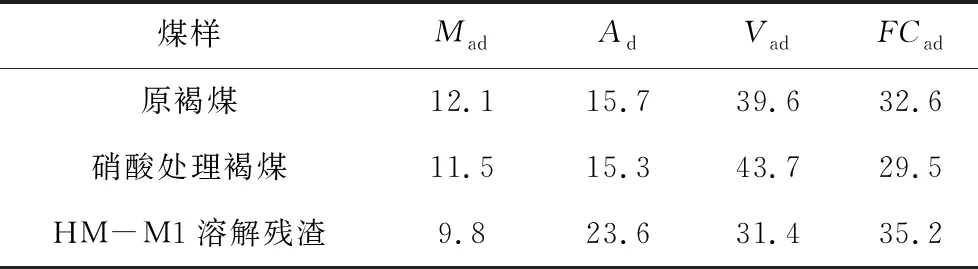

结合表1和表2中不同煤样的元素分析以及工业分析结果看,经过硝酸处理后褐煤中O元素含量由18.7%增加到24.6%,N元素含量由1.42%增加到4.53%,经过微生物溶解后褐煤残渣中O、N元素相对含量均明显下降;工业分析结果显示经过硝酸预处理褐煤的挥发分(Vad)明显增加,从39.6%增加到了43.7%。而固定碳(FCad)含量明显降低,从32.6%降低到29.5%。经过HM-M1溶解转化后褐煤残渣中灰分(Ad)和固定碳比例明显增加,而挥发分含量降低。分析认为煤样中含O和N元素结构部位更容易被微生物降解断键或者更容易转化为微生物可以利用的营养物质,N元素的增加也为微生物生长提供了更多的氮源;工业分析结果证明,经过硝酸氧化后部分固定碳可转化为挥发分,说明硝酸氧化破坏了褐煤的大分子结构,结合褐煤溶解转化后残渣的工业分析结果看,褐煤中挥发分更容易被微生物降解溶出,而固定碳部分不易被微生物利用或溶解。以上结果证实,经过硝酸预处理后一方面增加了褐煤的含氧量,另一方面在硝酸氧化作用下褐煤中稳定的大分子结构被破坏,使其更容易被微生物溶解转化[2, 11]。

表1 煤样元素分析结果

表2 煤样工业分析结果

2.2 菌株HM-M1基因鉴定结果

通过基于ITS rNDA片段扩增出的基因序列如图3所示,经过扩增出的rDNA序列长度为559 bp。将序列与NT数据库对比进行Blast分析获取近似物种同源性信息,结果表明菌株HM-M1与草酸青霉Penicilliumoxalicum处于最小分支,为近似物种。并将菌株ITS序列提交至NCBI基因库获取的基因许可登录号为GQ851779.1,最终将菌株HM-M1确定为Penicilliumoxalicum。褐煤中草酸青霉的分离仅Prasant等研究印度Tamilnadu褐煤矿区空气传播真菌时发现矿区空气中有草酸青霉[27]。除此之外未见有利用草酸青霉溶解转化褐煤的报道。草酸青霉主要存在于农田土壤中,可用于腐解秸秆和木材[28]。DWIVEDI、JHA等[29-30]研究表明草酸青霉具有产生漆酶以及锰过氧化物酶的能力,可用于降解木质纤维素。所以本研究认为草酸青霉是一类可溶解转化褐煤的潜在微生物资源。

图3 菌株HM-M1 ITS扩增序列

2.3 褐煤微生物溶解转化前后SEM分析结果

褐煤煤样SEM表征结果如图4所示。原褐煤表面平整光滑,表面没有裂痕和侵蚀缺损。褐煤经过硝酸处理后表面出现缺损有较明显的裂痕和孔隙且表面比较粗糙,这些裂痕和孔隙为微生物进入褐煤内部附着生长提供了有利条件。褐煤煤样经过微生物降解转化后,随着褐煤的不断溶解,煤样表明出现严重腐蚀,孔隙变大,在煤样表面和孔隙内部均有大量微生物细胞附着。ENER等[31]研究也表明微生物处理后的褐煤煤样表面会发生严重的腐蚀情况。说明草酸青霉HM-M1进入褐煤孔隙内部,通过分泌可以溶解转化褐煤的酶类破坏褐煤化学结构,将固体褐煤转变为液体物质,溶解产生的物质一部分可为草酸青霉的生长提供营养物质,一些不能被微生物利用的溶解产物残留在培养液中。

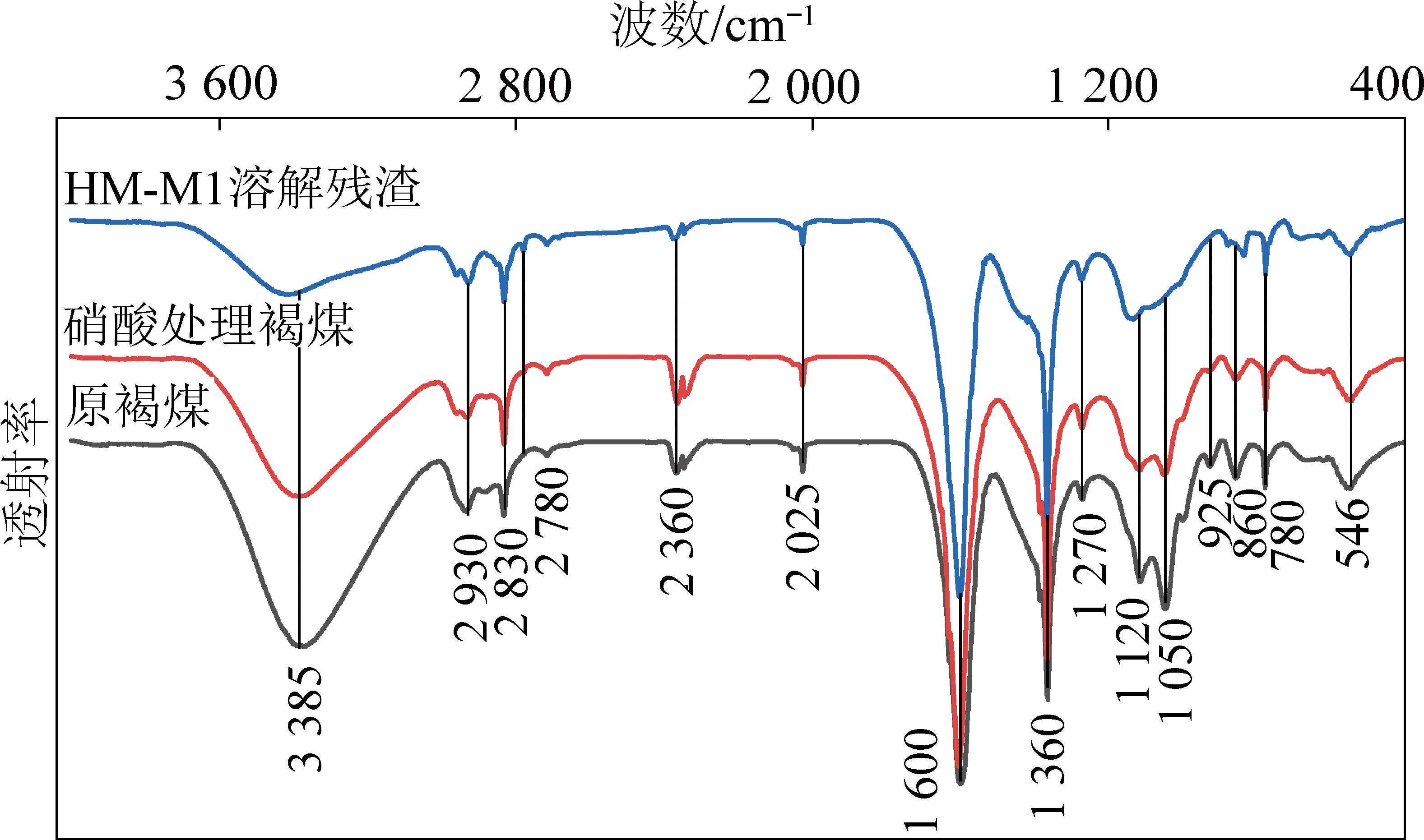

2.4 HM-M1溶解转化前后褐煤的红外分析结果

图5 褐煤煤样红外图谱

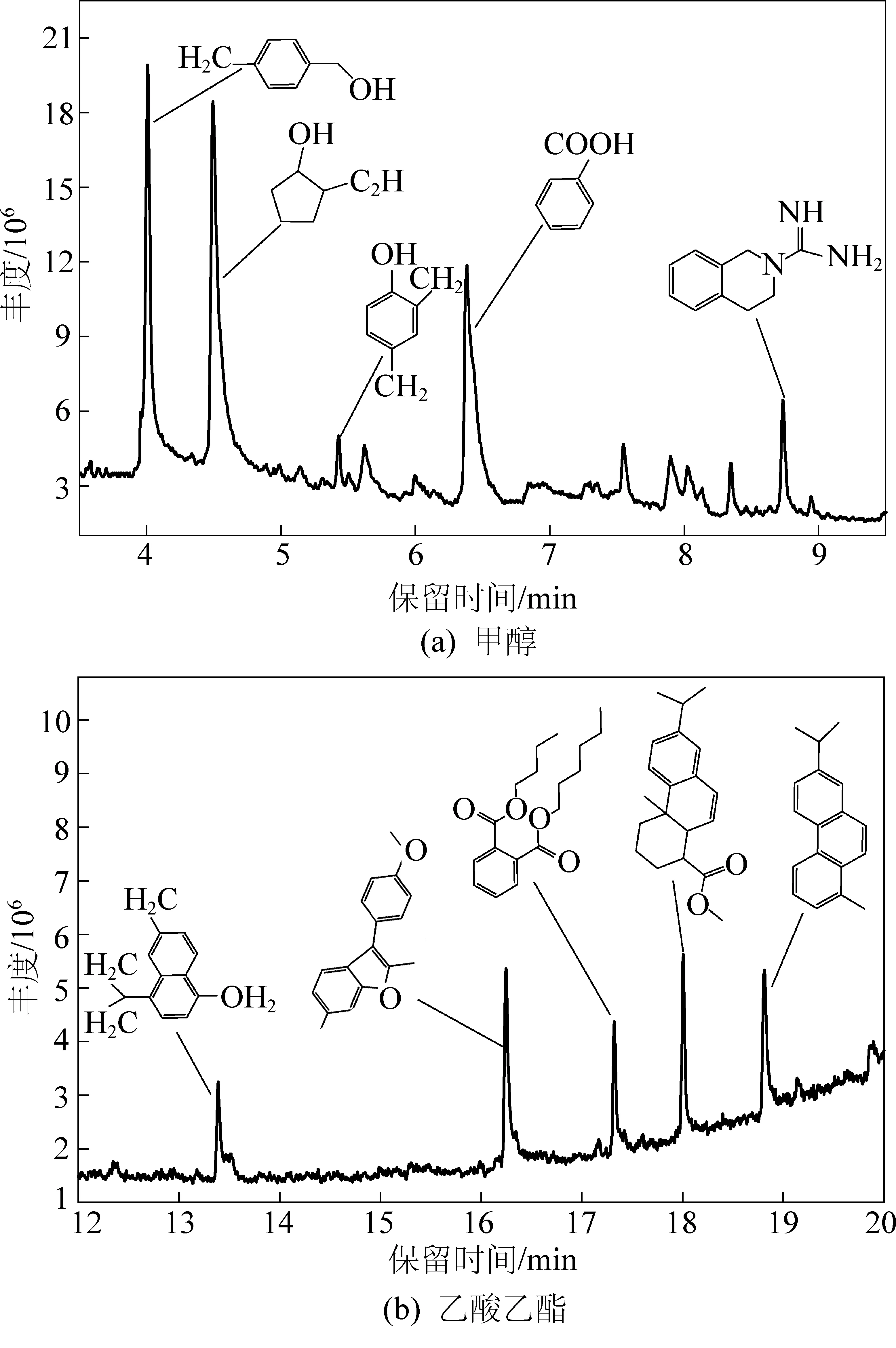

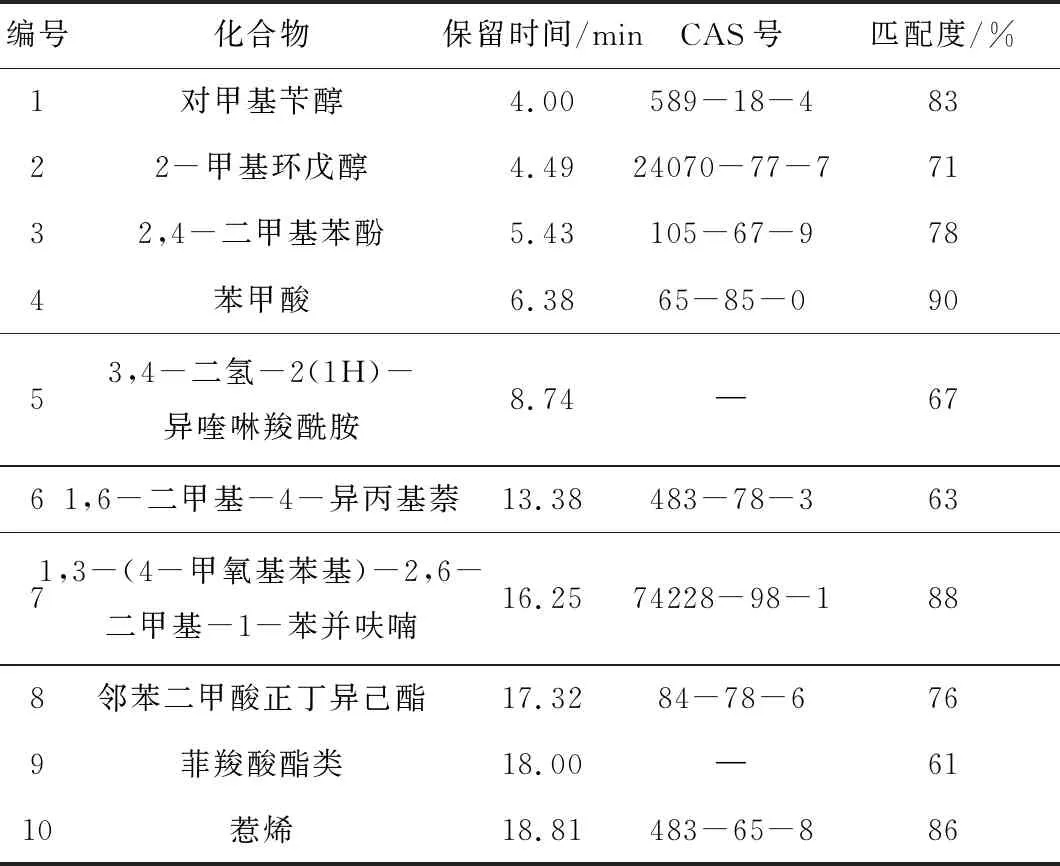

2.5 褐煤溶解转化产物的分析

褐煤溶解产生的黑色液体经过离心、过滤去除固体残渣后,分别用甲醇和乙酸乙酯进行萃取分离,并利用GC-MS进行分析。溶解转化产物检测结果如图6所示,产物与NIST14质谱数据库匹配结果见表3。通过甲醇萃取得到5种物质,主要为极性较强的单环醇类和有机酸类包括:对甲基苄醇、2-甲基环戊醇、2,4-二甲基苯酚、苯甲酸、3,4-二氢-2(1H)-异喹啉羧酰胺,其中对甲基苄醇、2-甲基环戊醇、苯甲酸含量较高。经过乙酸乙酯萃取得到5种物质,均为杂环类化合物包括:1,6-二甲基-4-异丙基萘、1.3-(4-甲氧基苯基)-2,6-二甲基-1-苯并呋喃、邻苯二甲酸正丁异己酯、菲羧酸酯类、惹烯。在溶解液中萃取得到的芳环类物质均为价值较高的化工产品或化学合成药物中间体。对这些褐煤溶解产物进一步采用现代分离纯化技术进行提纯就可得到高值化学品原料,从而实现褐煤的高附加值利用。

图6 褐煤微生物溶解产物色谱

表3 褐煤溶解转化产物与NIST14数据库匹配结果

3 结 论

1)从褐煤中分离到的真菌HM-M1经ITS rDNA测序鉴定为草酸青霉Penicilliumoxalicum,该菌对原褐煤和硝酸处理褐煤均有溶解转化能力是一株潜在的溶解转化褐煤真菌。该菌株在液体条件下进行溶煤试验,处理20 d对原褐煤的溶解率为21.5%,对硝酸氧化后褐煤的溶解率可达到50.3%。证明硝酸预处理可以提高草酸青霉对褐煤的溶解转化率。

2)分别对原褐煤、硝酸处理褐煤、微生物溶解转化褐煤进行元素分析、工业分析、SEM、FTIR分析,结果表明:经过硝酸处理后褐煤的C含量减少,O、N含量增加,部分固定碳可转化为挥发分,处理后的褐煤表面变得粗糙、裂缝和孔隙增多且褐煤中酚羟基转化为酰胺基、醛类、酯环、芳酸,并且处理后褐煤中非芳环不饱和键增多,褐煤的这些结构和化学变化为微生物在褐煤内部附着生长和溶解转化提供了有利条件,使得褐煤在微生物处理过程中,在胞外酶作用下更多的化学键断裂促进褐煤的溶解转化。高转化率为实现利用微生物溶解转化褐煤制备高值化学品工业化提供了条件。

3)利用GC-MS对褐煤溶解转化产物进行分析,在溶解后产物中共得到10种化合物,其中极性较大的单环物质5种,杂环类物质5种,这些芳环类溶解产物如苯甲酸、邻苯二甲酸酯类、苯并呋喃、萘类、菲类等,均可作为精细化工原料或者医药中间体。本研究结果表明,利用草酸青霉溶解转化褐煤是一种高效利用褐煤制备高值化学品的有效方法,今后需要进一步研究如何从微生物溶解转化褐煤产物中将各种高值化学品进行分级分离,提高纯度,使其转变为有工业价值产品。