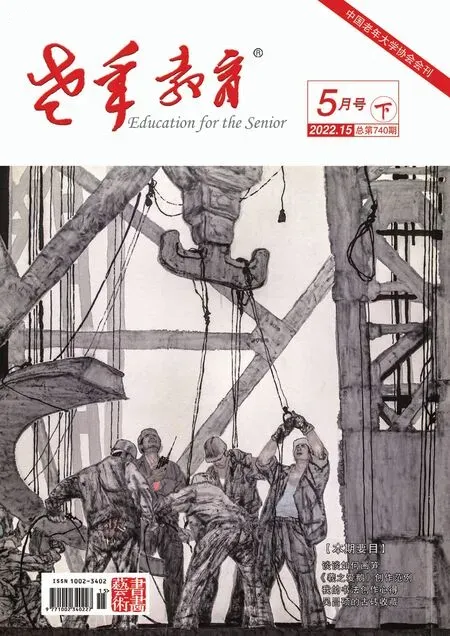

罗聘:点缀公卿一布衣

□周时奋

1770年,即罗聘第二次进京的前一年,黄慎作为“扬州八怪”七位前辈中的最后一位与世长辞。这时,罗聘就像一把独奏小提琴,在扬州画派这曲灿烂的交响乐全奏高潮过去后,担当起孤独的尾声独奏者。尽管在第一次进京后,罗聘已在京城拥有较大影响,但他毕竟只是一个画人、一位不登朝堂的布衣、一位寄住僧舍的外乡人。这一感受,在他第二次进京时有了更为深刻的感受。因而,他此次采取了一种现实的态度——多挣些盘缠,早日回家。毕竟双亲在堂、儿女稚弱,他不能久留都门。他先是写了一封信给乡人汪雪礓,希望他能在自己离家的这段时间对家人有所照顾。此时,汪雪礓已经成为他们时常雅聚的小玲珑山馆的新主人。1755年山馆主人马秋玉逝世后,马氏家族的产业也日益衰微,山馆易主亦是早晚之事。

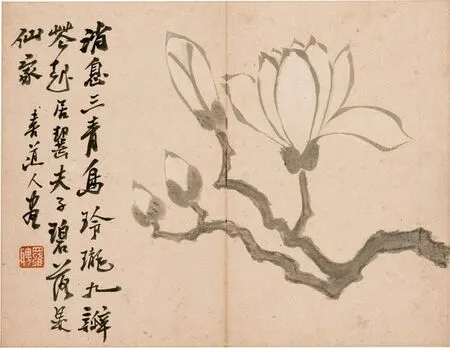

《花果图册·玉兰》清·罗聘

1780年冬,罗聘回扬州后得袁枚之助到南京卖画,还受邀为瓜洲育婴堂理事,从事一些地方慈善事业。这个时间段大约在10年左右,他的主要精力一方面是进一步提高自己的画艺,另一方面是培养子女,使他们在绘画技艺上有更稳定的长进。这是一个以画立家的门庭,此时的罗聘已经没有了白莲(罗聘之妻)初嫁时的风流倜傥,他要支撑起失去妻子后的生计。

1790年夏天,58岁的罗聘带着次子允瓒第三次进京卖画。允瓒字小峰,又号梅痴,凭此名大约也能判断出他的艺术情趣不亚于父亲。此次进京,父子依旧寄住僧舍。卖画既靠技艺,又靠名气,还得靠名人支撑、友人张罗。这时曾经赞助过自己的英廉已于7年前去世,对罗聘是一个不小的打击。当年英廉的独往园中堂悬挂过罗聘的画,至今在京城豪门中仍有极大影响。因此,罗聘父子虽萧寺卖画,然而仍常有车马盈门,名流不断。邻人也渐知这寺庙中所住上达公卿、广连名门,非等闲之辈。这样一待就是8年。这8年是罗聘生命的最后一次燃烧。他的朋友张问陶曾有诗句概括其晚年的景况:“流连赭墨双篷鬓,点缀公卿一布衣。”

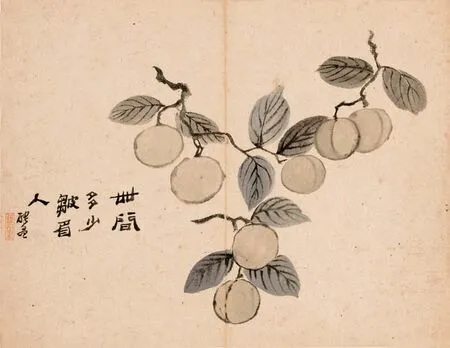

《世间多少皱眉人》清·罗聘

张问陶初访罗聘是带有戏剧性的。张问陶是四川人,小罗聘31岁,是罗聘第三次进京那年中的进士,后入翰林院任庶吉士。此人其貌不扬,自称“蜀山老猿”,诗画极佳。那是盛夏的一天,张问陶与书家宋芝山同去僧舍拜访罗聘。初次相见,张问陶手中摇着一把白板扇,不说来意、不问主人,便在僧舍一坐,只是摇扇。罗聘更是没问来头,便顺手取过白扇在上面画了一丛墨兰。画毕,张问陶开口便吟出一首诗:

两峰画兰十指春,一花一叶思潇湘。芝山纵笔得古法,奇篇压倒钱王塔。

宋芝山听罢,便将此诗题于扇面。这是文人式的相见。从此,这一老一少竟成了莫逆。张问陶日后回忆这件事时,说道:“入门不用道名字,诗情画意同翩然。”问陶不富裕,唯富才气与直率,罗聘送他一幅《昌黎送穷图》。问陶便吟道:“不迎鬼自来,苦送鬼不去。扬州老画师,清贫知鬼趣”。

在京点缀公卿的8年中,与罗聘结为莫逆之交的还有法式善和翁方纲。进士出身的法式善小罗聘20岁,但罗聘却先后用心地为他画过《梧门图》《对床图》《瀛洲亭图》《桂枝图》。罗聘同翁方纲则是旧交。翁氏因极其推崇苏轼和米芾,故取书斋名为苏米斋,亦称苏斋,罗聘父子是这斋中常客。翁方纲不仅是书画家,而且还是金石学家、诗人,他的“肌理”说与袁枚以及明朝的王士祯在明清诗坛上鼎足。其时,翁方纲已是内阁大学士,皇帝的近臣,但其仍不改学人本色,罗聘托他之事都会认真去办,实为难得之人。

1796年,新登基的嘉庆皇帝举办“千叟宴”,罗聘作为名人与会。当时所请的老人有5000名,宁寿宫坐不下,只好赐以诗章、如意、寿杖、文绮、银牌等物件作为纪念。罗聘得到一根寿杖。尽管如此,作为64岁的“全国著名老人”,罗聘对获得这一殊誉还是很兴奋的。他在当时一幅画的题款中颇为得意地写道:“躬逢千叟宴,蒙赐赏杖物。”

罗聘父子于1798年返回扬州。次年七月初三,67岁的罗聘与世长辞。这是18世纪的最后一个夏天,扬州画派的最后一位画家把生命的全部温热融入了那个世纪艺术创新的热量中,在以拟古为主流的清代画坛中放射出异样的光彩。扬州画派的最后一把独奏小提琴在那个世纪末奏完了最后一个休止符,留下绕梁余音,在中国艺术史上久久回响。