不同药剂对草莓白粉病的防治效果及其对叶片生理指标的影响

熊明国

(商丘职业技术学院,河南 商丘 476100)

引 言

草莓(FragariaananassaDuchesne)为蔷薇科多年生草本植物,外形鲜亮,果实甜美、营养丰富,素有“水果皇后”的美誉,深受人们的喜爱[1].草莓除了是一种时令果品外,其药用价值的前景也非常可观[2].近年来,草莓种植业得到了快速发展,已成为设施农业的主力军.红颜草莓具有结果能力强、丰产性好、单株产量高、果实硬度大、耐贮运等优点,比较适合在温室中栽培.河南省商丘市素有“草莓之乡”之称.近年来,商丘市红颜草莓的种植面积不断增加,白粉病发病率日趋严重[3].草莓白粉病是一种感染草莓的重要病害,其发病频率高,危害严重时可导致草莓叶片和果实感染率超过50%,严重影响草莓的生产[4].

草莓白粉病的病原菌为羽衣草单囊壳菌(Sphaerothecaaphanis),属于专性寄生菌,离体培养难度较大,在低温和高湿的环境中容易发病,发病的适宜温度为15℃~20℃[5].该病菌寄主范围较广,且产孢量大,容易发生再侵染,可导致草莓果实品质下降,产量降低[6].该病菌可对草莓的叶片、果实等多个部位产生危害,感染区覆有白色粉状物.草莓受侵染早期,叶片出现白色菌丝,随后叶片边缘会卷起,并出现红褐色斑状,致使幼果干瘪,果实正常膨大受到严重影响,随后果实硬化且无光泽,从而对草莓果实的品质和口感产生严重影响[7].

目前,对草莓白粉病的防治主要采用化学防治.市场上对草莓白粉病防治的药剂种类多样,再加上人们缺乏合理应用农药常识,长期用药使病原菌产生抗药性,导致草莓农残超标.因此,探索高效和安全的防治草莓白粉病药剂对商丘市草莓生产具有重要意义.参照已有的研究成果,同时结合商丘市当地人的用药习惯,笔者选择了7种药剂对商丘市草莓白粉病开展防效试验,以期筛选出适合防治商丘市草莓白粉病的药剂,并为科学防治提供参考.

1 材料与方法

1.1 试验地点

试验地位于河南省商丘市睢县城郊乡袁庄村草莓园.该试验地位于117°56′E、33°45′N,属于暖温带大陆性季风气候,年平均气温为14.2℃,年均降水量为711.8 mm,年光照时数为1944 h,年平均无霜期为210d.

1.2 试验材料

试验材料为红颜草莓,于2020年8月至11月在商丘市睢县城郊乡袁庄村草莓园中进行试验.试验药剂共有7种,分别为25%吡唑醚菌酯悬浮剂(山东康乔生物科技有限公司)、12.5%四氟醚唑水乳剂(山东千里宏生物科技股份有限公司)、29%吡萘·嘧菌酯悬浮剂(南京百慕达生物科技有限公司)、50%烯酰吗啉可湿性粉剂(江苏建农植物保护有限公司)、50%甲基硫菌灵可湿性粉剂(苏州迈睿丰生物科技有限公司)、30%唑醚·乙嘧酚悬浮剂(江西海阔利斯生物科技有限公司)、90%萜烯醇乳油(江苏七洲绿色化工股份有限公司).

1.3 方法设计

按照试验药剂生产厂商推荐剂量,不设浓度梯度.试验设T1、T2、T3、T4、T5、T6、T7、T8共8个处理:T1:25%吡唑醚菌酯悬浮剂1500倍液;T2:12.5%四氟醚唑水乳剂2400倍液;T3:29%吡萘·嘧菌酯悬浮剂2000倍液;T4:50%烯酰吗啉可湿性粉剂1000倍液;T5:50%甲基硫菌灵可湿性粉剂500倍液;T6:30%唑醚·乙嘧酚悬浮剂1000倍液;T7:90%萜烯醇乳油300倍液;T8:清水(CK),各处理均为3次重复.小区随机区组划分,小区面积10 m2,各小区均种植60株草莓.在草莓白粉病发生初期实施3次喷药,每次喷药间隔时间为7d,具体喷药时间为2020年8月16日、23日、30日,使用背负式喷雾器(3WBD-20)对草莓全株均匀喷施,用水量为800 kg/hm2,期间小区管理采用标准田间管理方法.

1.3.1 调查方法

各小区随机选取3株草莓样品,均采集顶部2片叶,随后将采集的叶片及时放置冰盒内,并放入冷柜中,保存于-20℃待用.各小区调查15株草莓植株,每株取5颗草莓果实,观察并记录感病果实的数量与对应的病级,然后计算出病情指数.喷药前需要对各小区的病情基数展开详细调查,每次喷药7d后对各小区草莓果实的发病情况进行详细调查,再根据计算出的病情指数计算防效.

草莓果实感病严重程度可分为5个等级:0级(未发生病变);1级(病变面积占果实表面积小于5%);3级(病变面积占果实表面积6%~15%);5级(病变面积占果实表面积16%~25%);7级(病变面积占果实表面积26%~50%);9级(病变面积占果实表面积大于51%).

病情指数=∑(各级病果数量×相对病级数值)/(调查总果数量×最高病级数)×100%

防治效果=(1-清水对照区喷药前病情指数×药剂处理区喷药后病情指数/药剂处理区喷药前病情指数×清水对照区喷药后病情指数)×100%

1.3.2 草莓叶片生理指标的测定

草莓叶片超氧化物歧化酶活性的测定参照朱润华等的方法[8],过氧化物酶活性的测定参照张庆华等的方法[9],叶绿素含量的测定参照郭思佳等的方法[10].

1.4 数据处理

该试验中涉及数据均采用Excel 2010、SPSS 20.0进行处理和分析.

2 结果与分析

2.1 不同处理条件下草莓白粉病发病率情况

不同处理条件下草莓白粉病发病率情况,如表1所示.由表1可知,不同处理条件下草莓白粉病发病率均不同,处理T1-T7均喷药3次后,总体上都有效抑制了草莓白粉病病情的扩散,发病率均出现了不同程度的降低,其中,处理T1、T6、T3条件下的降幅最大,其次为处理T2、T4,处理T7条件下的降幅较小,而处理T5条件下草莓白粉病发病率有所增加,处理T8(CK)条件下草莓白粉病发病率出现明显增加.由此可知,25%吡唑醚菌酯悬浮剂、30%唑醚·乙嘧酚悬浮剂和29%吡萘·嘧菌酯悬浮剂对草莓白粉病防治效果较好,可很好地抑制草莓白粉病的扩散.

表1 不同处理条件下草莓白粉病发病率情况 %

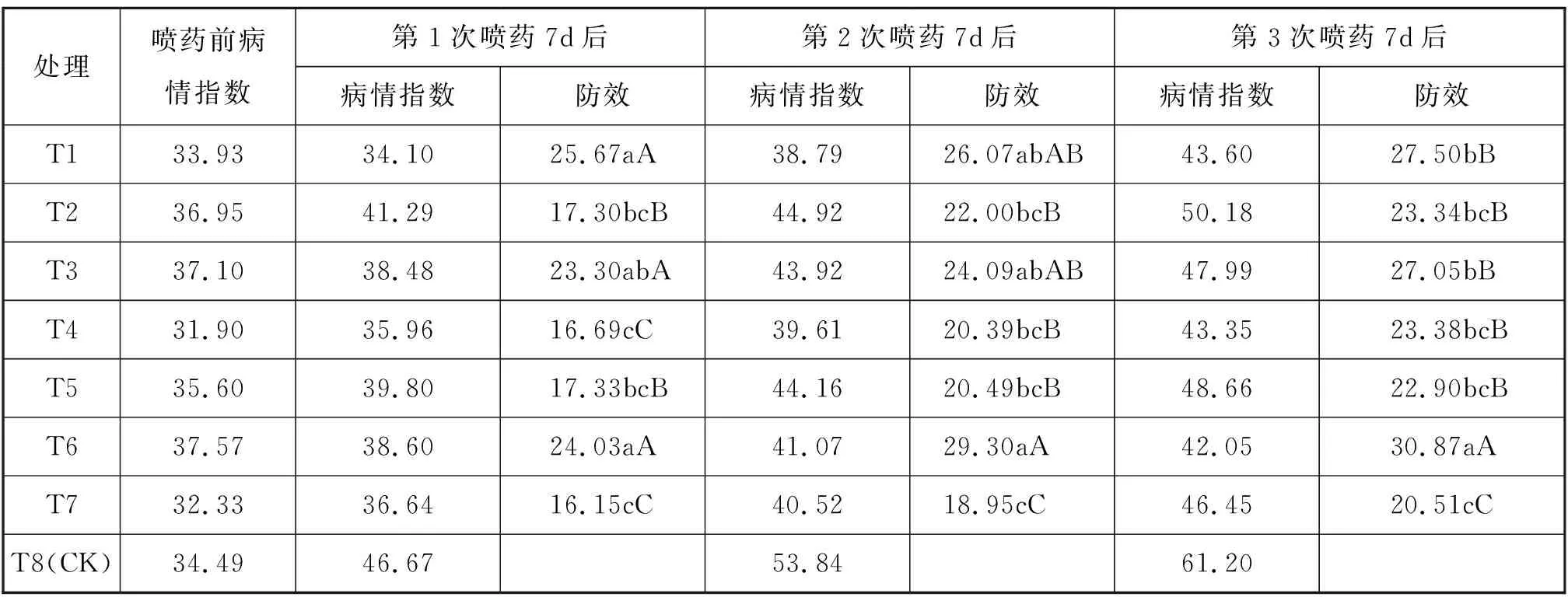

2.2 不同处理对草莓白粉病的田间防治效果

不同处理对草莓白粉病的田间防治效果,如表2所示.由表2可知,处理T1-T7在3次喷药中的防效均呈逐渐上升的趋势.其中,第1次喷药7d后,处理T1的防效最高,为25.67%;其次为处理T6,防效为24.03%;处理T3防效为23.30%,且处理T1、T6、T3之间的防效差异不显著.而处理T2、T4、T5、T7的防效较差.

表2 不同处理对草莓白粉病的田间防治效果 %

第2次喷药7d后,处理T6的防效最高,为29.30%;其次为处理T1,防效为26.07%;处理T3防效为24.09%,且处理T6、T1、T3之间的防效差异不显著.处理T2、T4、T5的防效居中,而处理7的防效较差,为18.95%,与处理T6的防效差异达极显著水平.

第3次喷药7d后,处理T6的防效最高,为30.87%,与其他处理间的差异均达极显著水平.其次为处理T1(27.50%)、T3(27.05%),且二者间的防效差异不显著.而处理T2、T4、T5、T7的防效较差.

综合以上3次喷药结果可知,处理T6对草莓白粉病的防效最好,其次为T1,二者对草莓白粉病的防效较为稳定.处理T2、T4、T5、T7对草莓白粉病的防效一般.

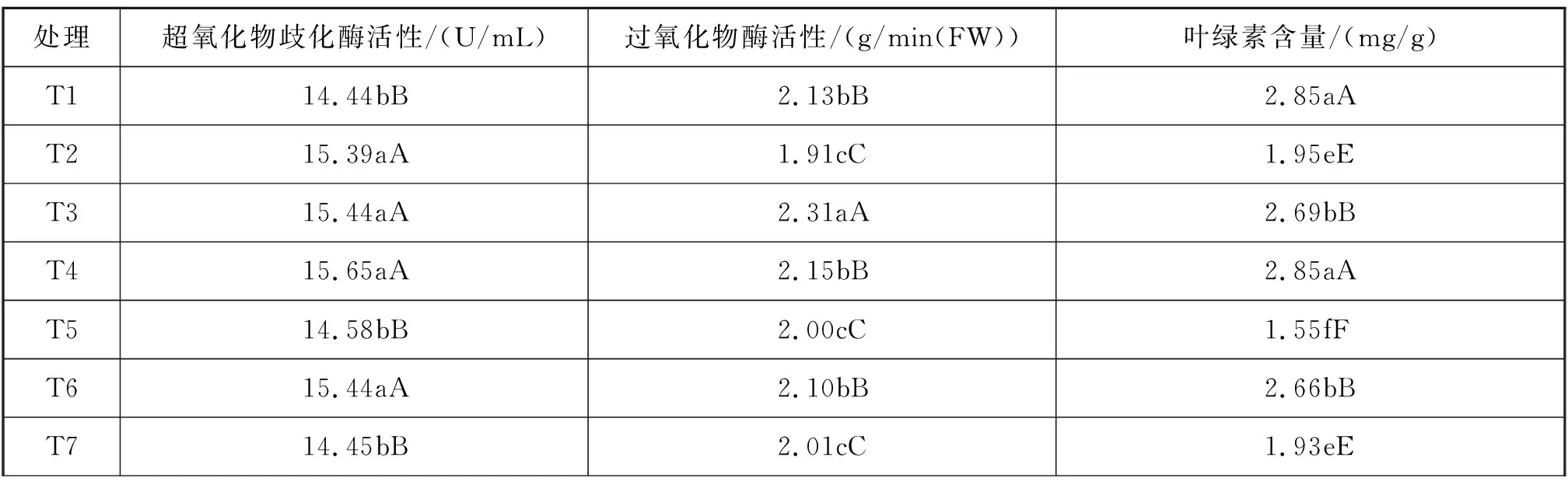

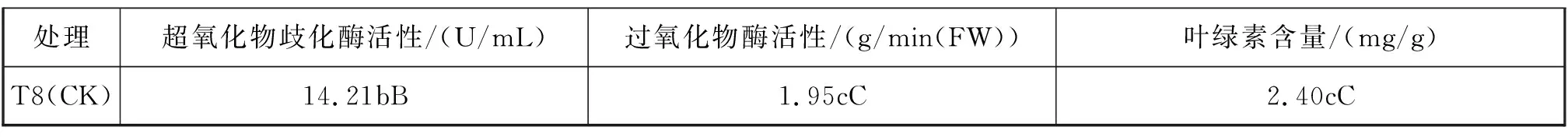

2.3 不同处理对草莓叶片生理指标的影响

不同处理对草莓叶片生理指标的影响如表3所示.由表3可知,不同处理对草莓叶片超氧化物歧化酶活性的影响不同.其中,处理T2、T3、T4和T6条件下草莓叶片的超氧化物歧化酶活性较高,均极显著高于处理T1、T5、T7、T8(CK)条件下的活性,处理T8(CK)条件下的活性最低,仅为14.21 U/mL.

表3 不同处理对草莓叶片生理指标的影响

不同处理对草莓叶片过氧化物酶活性的影响不同.其中,处理T3条件下的过氧化物酶活性最高,为2.31 g/min(FW),与其他处理条件下的活性差异均达到极显著水平;处理T1、T4、T6条件下的活性分别为2.13 g/min(FW)、2.15 g/min(FW)、2.10 g/min(FW),为居中水平;处理T2、T5、T7、T8(CK)条件下的活性较低,其中处理T2最低,仅为1.91 g/min(FW).

不同处理对草莓叶片叶绿素含量的影响不同.其中,处理T1、T4条件下草莓叶片的叶绿素含量最高,均为2.85 mg/g,与其他处理条件下的含量差异均达到极显著水平;处理T3、T6条件下的含量居中,分别为2.69 mg/g、2.66 mg/g,与处理T2、T5、T7、T8(CK)条件下的含量差异均达到极显著水平;处理T2、T5、T7条件下的含量较低,分别为1.95 mg/g、1.55 mg/g、1.93 mg/g.

续表3 不同处理对草莓叶片生理指标的影响

3 讨论与结论

试验结果表明,7种不同药剂均喷施3次后,30%唑醚·乙嘧酚悬浮剂对草莓白粉病的防治效果最好,而且效果稳定;25%吡唑醚菌酯悬浮剂对草莓白粉病的防治效果较好,且效果较稳定.此外,30%唑醚·乙嘧酚悬浮剂、25%吡唑醚菌酯悬浮剂、29%吡萘·嘧菌酯悬浮剂处理条件下草莓叶片超氧化物歧化酶和过氧化物酶的活性以及叶绿素含量均高于清水.综合上述结果得出,25%吡唑醚菌酯悬浮剂和30%唑醚·乙嘧酚悬浮剂对草莓白粉病防治效果较好,且植株安全,未出现明显药害现象.因此,对商丘市草莓白粉病的防治推荐使用25%吡唑醚菌酯悬浮剂、29%吡萘·嘧菌酯悬浮剂和30%唑醚·乙嘧酚悬浮剂,而12.5%四氟醚唑水乳剂、50%烯酰吗啉可湿性粉剂、50%甲基硫菌灵可湿性粉剂、90%萜烯醇乳油不适宜用于对商丘市草莓白粉病的防治.

唐莎莎等[11]研究表明,42.5%吡唑醚菌酯·氟唑菌酰胺SC和50%醚菌酯WG对沈阳地区草莓白粉病的防治效果较好,3次喷施药剂后田间防效均超在85%以上.李娜等[12]研究结果表明,对北京地区草莓叶片白粉病喷施42.5%吡唑醚菌酯·氟唑菌酰胺防治效果明显,有效率高达90.81%,显著高于30%氟菌唑WP和50%醚菌酯WG,且未出现药害现象,这与本次25%吡唑醚菌酯悬浮剂试验结果相一致,具有较好的防治效果.刘养利等[13]研究表明,25%乙嘧酚磺酸酯微乳剂对甜瓜白粉病的防治效果较为理想,且不会对甜瓜生长产生不良影响,这与本次30%唑醚·乙嘧酚悬浮剂试验结果相一致,具有较好的防治效果.而刘士峰等[14]研究指出,对北京地区草莓白粉病喷施25%乙嘧酚可湿性粉剂的防效仅为10.75%,这明显低于该试验中30%唑醚·乙嘧酚悬浮剂30.87%的防效,其原因可能是北京地区的草莓白粉病已具有抗药性.夏宏义等[15]研究表明,29%吡唑萘菌胺·嘧菌酯对十堰市草莓白粉病的防治效果较好,可作为防治草莓白粉病的首选药剂,这与该试验29%吡萘·嘧菌酯悬浮剂的防效较好相一致.该试验中防治效果最好的是30%唑醚·乙嘧酚悬浮剂和25%吡唑醚菌酯悬浮剂,但是某个药剂长期单一使用后,会导致病菌产生抗药性,因此,建议在草莓白粉病田间防治过程中可交替使用这2种药剂.

李红霞等研究指出[16],40%氟硅唑EC和20%三唑酮EC在防治草莓白粉病时会不同程度抑制草莓的生长.因此,本次试验选用草莓叶片超氧化物歧化酶活性、过氧化物酶活性和叶绿素含量来考察几种药剂对草莓生长是否会表现出抑制作用以及对草莓的安全性造成威胁.

本次试验中的各种药剂是参考了已有的研究成果[4-5],[11-16],同时结合商丘市当地农户的用药习惯来进行选用的.试验中各种药剂的使用剂量均为制造厂商推荐的剂量,未设置浓度梯度.今后需要对该试验中防治效果较好的吡唑醚菌酯悬浮剂、吡萘·嘧菌酯悬浮剂、唑醚·乙嘧酚悬浮剂的最佳浓度进行深入研究.