北京市雍和宫—国子监文化精华区建筑色彩研究*

安 平 高 傲

(北方工业大学建筑与艺术学院,100144,北京)

“城市特色”作为城市重要的人文品质和物质品质被认为是城市的不可再生资源。[1]北京独特的自然地理环境和悠久的人文历史底蕴使北京形成了特有的建筑色彩风貌和文化内涵。保护城市的历史特色和历史文化遗产已成为现代化城市建设的重要内容和城市文明的重要标志。2017年,北京市发布的《北京城市总体规划(2016年—2035年)》中确定了13片文化精华区,并提出保护老城传统建筑色彩和形态特征;2020年,北京市发布的《北京市推进全国文化中心建设中长期规划(2019年—2035年)》中再次强调将重点打造13片文化精华区,并以皇家宫殿、园林、王府、坛庙、衙署等保护为重点,保留古都印记。北京市文化精华区的建筑风貌展现了北京市特定区域及文化背景下的风貌特色,对其建筑色彩风貌进行研究,有利于保护历史文化名城特色风貌,提升城市环境品质,丰富地域文化内涵,坚定传统文化自信。通过对北京市雍和宫—国子监文化精华区建筑色彩风貌现状进行研究和取样分析,结合问卷调查、心理评测,综合各类分析结果提出保护建议,以期探索出符合北京历史文脉发展的文化精华区建筑色彩保护方法,不断提升建筑色彩管控水平。

19世纪中期伊始,意大利都灵、法国巴黎、英国伦敦、挪威朗伊尔城、德国波茨坦等地区先后进行了较大规模的城市历史街区建筑色彩研究与实践,丰富了城市色彩研究的理论架构、研究方法和应用模式。1960年代,法国色彩学家让·菲利普·朗克洛(Jean-Philippe Lenclos)提出色彩地理学理论(La Geographe de La Couleur),即不同地区或城市具有自身色彩特质,由自然地理因素与人文历史因素共同决定,可以采用“选址、调查、取样、测色、归纳、编谱、总结”的方法进行研究,推动了欧洲乃至世界的城市色彩研究进程。[2]在亚洲,日本于1970年代制定了世界首部城市色彩规划——《东京城市色彩规划》,寻求传统色彩景观与现代建筑和谐发展的有效策略;此后日本多地制定城市色彩规划与导则,使建筑色彩设计得到规范化管理;2004年颁布的《景观法》为城市色彩规范管控提供重要法律保障。[3]我国的相关研究始于20世纪末,多位专家从地域性、民族性、时空性等多角度完善了我国城市色彩研究的理论基础。[4]此外,有些学者针对北京传统建筑色彩和历史街区色彩进行了研究,并提出北京城市色彩规划既要保护城市文化底蕴和特色风貌,又要兼顾城市现代化建设的必然趋势。[5]2000年,北京市政府发布的《北京城市建筑物外立面粉饰推荐色样》是国内首例城市色彩管理文件,之后武汉、哈尔滨、长沙、杭州、天津等城市陆续发布了城市色彩导则,均涵盖了历史街区建筑色彩管控建议。2020年《北京城市色彩城市设计导则》的颁布为北京市历史文化街区色彩保护提供了有利保障。与此同时,研究方法不断融合新技术,2000年东南大学与联合国教科文组织合作成立GIS中心,将GIS技术应用于我国的城市规划与历史街区保护工作中。[6]此后,又有多位专家采用GIS技术探索城市色彩的时空演变规律。[7]伴随互联网发展以及街景功能日益完善,部分学者利用街景技术研究获取海量城市色彩信息的优化方法。[8]这些研究与探索有力推进了建筑色彩研究的新途径,为城市色彩规划管理提供了更加科学有效的依据。

1 建筑色彩影响因素

古都北京历史悠久,营建之初便有以木结构为主的建筑体系,配合不同材料的建筑部件,施以彩画、油饰,在礼制规范下早已形成了一套完整的营造秩序和色彩体系。近现代以来,随着城市建设逐步发展,新结构和新材料的广泛应用,北京的城市色彩风貌日新月异,但也出现不少色彩问题,当前对保存较好的文化精华区建筑色彩进行研究与保护,以延续城市色彩文脉势在必行。13片文化精华区包括:什刹海—南锣鼓巷文化精华区、雍和宫—国子监文化精华区、张自忠路北—新太仓文化精华区、张自忠路南—东四三至八条文化精华区、东四南文化精华区、白塔寺—西四文化精华区、皇城文化精华区、天安门广场文化精华区、东交民巷文化精华区、南闹市口文化精华区、琉璃厂—大栅栏—前门东文化精华区、宣西—法源寺文化精华区、天坛—先农坛文化精华区。

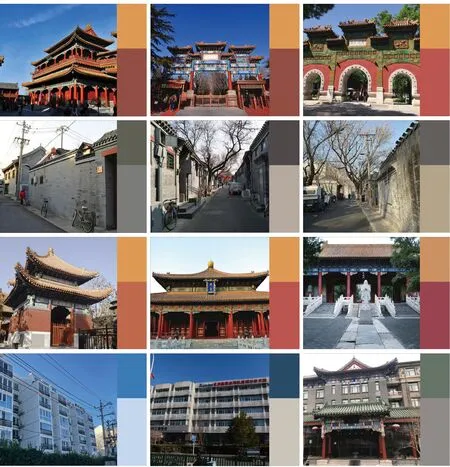

雍和宫—国子监文化精华区(见图1)位于北京旧城东北部,是北京古老的街区之一,至今已有700多年历史,是北京旧城内重要寺庙建筑和重要文物最集中的街区,涵盖雍和宫、孔庙、国子监、柏林寺等建筑组群,以及周边胡同、四合院等街巷格局。[9]该文化精华区的规划范围北起安定门东大街,南至北新桥三条,东起炮局三条,西至安定门内大街,规划用地总面积约为64.8公顷。

1.1 自然地理因素

北京地处华北平原,夏季高温多雨,冬季寒冷干燥。历史上丰富的自然资源可以提供充足的建筑材料,因木材取材方便易于加工而被广泛应用。皇家与官式建筑采用大木构架的抬梁式结构,空间宽敞并易于采光通风,再辅以砖墙、石基、琉璃瓦,极具北方传统建筑特色。民居建筑也多采用木构架形式,并辅以砖瓦,形成典型的北京四合院民居式样。历史上北京民居所用的砖、瓦、灰、沙、石基本上采自北京“四郊”,[10]附近窑厂烧制砖瓦的原料和工艺极为相似,所产“灰砖青瓦”最为普遍,因而青灰色成为北京地区传统民居建筑的代表色之一。夏季低彩度灰色能减少燥热、烦闷感,使人感到舒爽平和。在冬季灰色外墙比浅色外墙更容易吸收阳光辐射,易于保温;面对恶劣天气,灰色受影响较小,不易显得脏污。雍和宫—国子监文化精华区位于北京内城,其建筑色彩与北京传统建筑色彩一脉相承。

图1 雍和宫—国子监文化精华区建筑风貌

1.2 人文历史因素

雍和宫—国子监文化精华区展现了典型的传统色彩文化特征。中国传统的五色体系将黑、赤、青、白、黄视为正色,又与五行、五方、五时、五音相对,例如青色即东方、红色即南方、黄色即中央、白色即西方、黑色即北方。[11]这皆体现了先民创造色彩与天地万物之间的联系,此时传统色彩已有正色与杂色之分。到封建社会时期,以儒家思想为统领,讲究“礼”与“德”,色彩更作为政治伦理的外化形态,用以区别等级尊卑,更是权力象征。明清时代尤甚,建筑等级越高贵,用色越丰富,越追求使用正色,“红墙黄瓦”独属于皇家建筑,如国子监、孔庙、雍和宫,“红墙绿瓦”则是属于亲王、郡王等次一级建筑。[12]此外,儒家美学思想讲求中庸,木材源于自然,性质温和,正与其内涵相吻合,因此促进了以木材为主,砖、石、瓦为辅,点缀彩绘的建筑形式。这些因素共同影响了该区域传统建筑的色彩特征,形成生动优美的色彩画卷。

2 建筑色彩风貌分析

对雍和宫—国子监文化精华区内建筑的功能性质、高度层数、房屋质量、建造材料、色彩数据等信息进行采集,通过ArcGIS建立建筑风貌空间信息数据库,结合ArcGIS系统的编辑、分层、图形、属性连接等功能,对获取的多元数据进行分类和分层梳理,将不同建筑信息精确标注到具有坐标的现状地图上。运用ArcGIS应用程序对数据库进行组织管理,实现图形信息、属性数据、图像展示的相互关联,以及相关数据的双向查询、检索、分析等条件,开展量化评价和系统分析得出相关结论。

2.1 建筑功能分析

依据建筑功能特性选取居住生活类建筑、行政办公类建筑、教育科研类建筑、医疗卫生类建筑、商业设施类建筑、文物古迹类建筑、公共设施类建筑(见图2)进行统计分析。其中居住生活类建筑占75.3%,商业设施类建筑占11.0%,文物古迹类建筑占10.0%,教育科研类建筑占1.9%,行政办公类建筑占1.1%,医疗卫生类建筑占0.4%,公共设施类建筑占0.3%。文物古迹类建筑与传统居住生活类建筑分布现状与历史遗存基本吻合。商业设施类建筑比重较之以往数量明显增加,主要分布于主次干道沿街两侧,部分背街小巷的民居也被改造成商铺。得益于管理政策的落实,私自改变建筑功能的现象得到有效改观。2017年,北京市以“十有十无”的标准展开了背街小巷整治提升专项行动,治理违规开墙打洞、规范广告牌匾、整修路面等。[13]经整改后,雍和宫—国子监文化精华区内违章建筑依法拆除,建筑功能得以优化,建筑风貌得以改善,呈现出以大片青灰色居住生活类建筑和浓荫绿树为基调,烘托金黄、蓝、绿琉璃瓦的文物古迹类建筑的面貌,与传统街区风貌更加匹配。

图2 基于GIS的雍和宫—国子监文化精华区建筑功能分布

2.2 建筑色彩分析

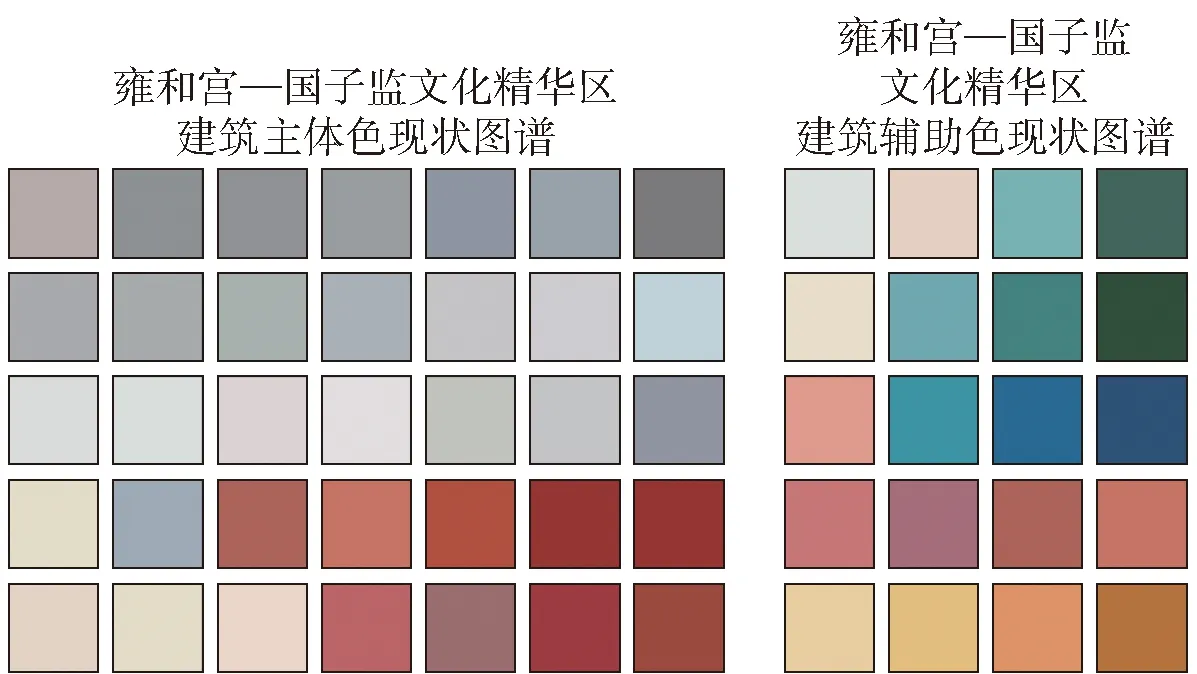

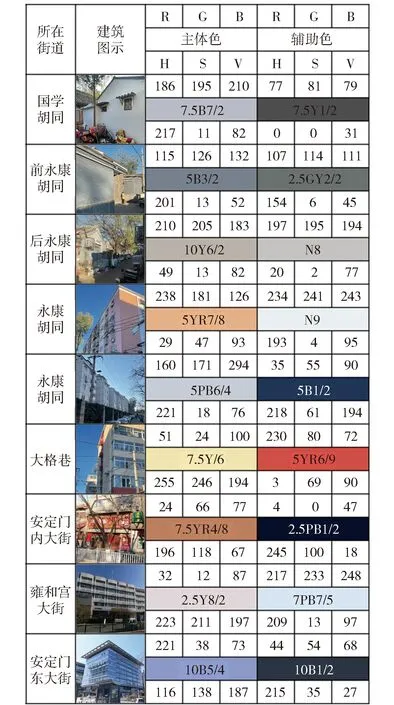

我们重点调查了建筑主体色与辅助色。为避免日光色温影响建筑色彩测试,选取近似D65标准光源的全阴天或晴天背光环境进行测试。以《中国建筑色卡》(GB/T18922—2008)为标准,运用色卡对比法和《中国建筑色卡》软件查询色彩编码,获得色彩详细数据,录入建筑色彩信息数据库;还采用TOPCON BM-5彩色亮度计测量典型建筑色彩样品,检验色彩数据准确性。以“孟赛尔色彩体系”(Munsell Color System)量化分析色彩样品的色相(H)、明度(V)和彩度(C)数据,基于色彩三维向量模型权重进行筛选,整理出不同建筑功能类别的色谱。

通过GIS统计得出雍和宫—国子监文化精华区建筑色彩分布情况(见图3),归纳出现状色谱(见图4)。文物古迹类建筑经修复主要呈现红色基调,并辅以青蓝色彩绘,传统色彩特征明显。居住生活类建筑主要呈现灰色调,因建造年代、建筑材料不一,灰色不尽相同,如统一翻新的临街建筑立面多呈现低彩度、蓝灰色,而部分胡同的建筑因建造年代较为久远,砖瓦呈现出无彩度的砖灰色。现代居住小区整体呈现高明度、低彩度的色彩特征,暖色调占比较大,影响了街区色彩氛围。商业设施类高层建筑外墙因使用玻璃幕墙、涂料,呈现低明度、中彩度的蓝灰色调,尤为突兀。教育科研类建筑彩度较低且明度差异大,如国子监中学建筑主体色为中低明度的灰蓝色,起重运输及机械设计研究院则为中高明度的灰白色。医疗卫生类建筑数量少,主要为无彩度灰色,如同仁堂中医门诊部为仿古建筑。行政办公类及公共设施类建筑无主要色相,整体为低彩度色彩,与街区整体色调基本吻合。

图3 基于GIS的雍和宫—国子监文化精华区建筑主体色分布

图4 雍和宫—国子监文化精华区建筑色彩现状图谱

2.3 建筑高度分析

建筑高度差异与特征将直接影响街区的整体风貌。根据从数字地图提取的建筑高度数据,运用GIS系统统计分析雍和宫—国子监文化精华区内建筑高度属性信息。传统民居建筑以一层为主,数量占比约80.0%。新建居住小区以多层建筑为主,如官书院小区、永康胡同18号院、炮局头条小区等。除居住生活类建筑外,也存在一定数量现代风格、形式和材料的多层建筑及高层建筑,主要为商业类与办公类建筑,如北京旅居酒店(5层)、雍和大厦(12层)等。该文化精华区内低层建筑色相较为统一,多为青灰色(N5~N7),建筑色彩明度值主要集中在4.5~8.5。多层建筑色相丰富,明度值集中在中高明度间,彩度值主要为中彩度,如永康胡同18号院。高层建筑主要分布在北二环道路南侧,虽处于街区边缘,但因体量巨大、玻璃幕墙、色彩深暗,与街区整体建筑风貌差异明显,负面影响较大。

2.4 建筑质量分析

建筑质量主要指建筑的保存现状,它反映了现有建筑未被损坏的状况,其优劣程度直接影响建筑保护利用的可行性及其修缮方式。雍和宫—国子监文化精华区内建筑以主体完整、配套环境完整或一般为主,占93%以上。建筑质量与配套环境较好的建筑集中在文物古迹类,如国子监、孔庙、雍和宫、柏林寺等,因注重保护和合理修缮而质量良好,其附带景观及服务设施较为齐备,色彩特征鲜明丰富,但部分文物古迹类建筑院墙损坏,因位于背街小巷而缺乏修缮。传统民居主要为砖木材质、合院布局、坡顶形式,因欠缺管理,某些民居被改为平屋顶,或私自搭建二层或三层,材料随意、工艺简陋,质量与风貌较差。多层居住建筑的整体结构与立面形式基本完整,其它几类建筑质量较好。质量较差的建筑集中在部分低层居住生活类建筑,因出租、闲置、产权归属和房主经济条件等原因,导致建筑维护不当,原有与加建部分差异明显。此外,胡同深处一些商店简陋杂乱,外观和质量不佳(见图5)。

图5 建筑质量典型问题

2.5 风貌契合度分析

建筑风貌与街区整体环境的契合度是建筑历史与文化价值的重要评估标准,其优劣程度将直接影响对应建筑所采取的不同保护与管控措施。雍和宫—国子监文化精华区的传统建筑格局和街区风貌保存完整。运用GIS系统对建筑风貌契合度进行分级评价分析,契合度由低到高分为1~4级,雍和宫、国子监、孔庙、柏林寺呈现出完好的古建筑风貌,重点文物保护单位附近的建筑风貌明显优于文化精华区边缘的建筑风貌,符合传统街区的色彩氛围。临街建筑在市政管理、责任划分、整治优先级上要优于背街小巷。部分现代商业建筑和行政办公建筑,在建筑的高度、体量、色彩和材质上和传统建筑风貌相违合,存在明显的突兀感。这些都严重影响了历史建筑和周边建筑的风貌契合度。此外,不同社区的现代建筑风貌较为规整,但社区间的建筑风格差别较大,色彩互不协调。

2.6 建筑色彩问题

通过对雍和宫—国子监文化精华区建筑色彩进行研究,发现了不少建筑色彩问题(见图6)。

图6 色彩风貌典型问题

1)民居建筑修缮不完备,欠缺色彩品质。雍和宫—国子监文化精华区内文物古迹类建筑的传统色彩风貌留存完好,除个别外侧围墙有墙皮脱落等现象,整体整葺修缮较完备。传统的居住生活类建筑基本得到修缮并保留了青灰色基调,但某些修缮工程不够深入彻底:部分老旧房屋没有得到整体修缮,并且仍存在私搭乱建现象;部分民居加建的二层质量不佳,立面残缺色彩斑驳,与街区整体建筑风貌与色彩印象反差较大。此外,在修缮过程中为片面追求工期进度与降低成本造价,盲目采用未经推敲的蓝紫色调涂料粉饰建筑外墙面,导致与传统建筑的色彩与质感极不协调。

2)现代建筑风貌不和谐,缺乏色彩引导。新建的现代建筑由于不同时期的政策法规、规划管理等原因,在建筑的高度、色彩、体量、风格上缺乏系统的管控和引导。加之新材料、新技术的应用使色彩运用更加灵活,但也导致某些建筑和街区的传统建筑风貌大相径庭,如位于街区北侧的歌华大厦整体采用玻璃幕墙,低明度高层建筑显得十分突兀,并且这些现代风格的建筑包含了居住生活类、行政办公类、教育科研类、医疗卫生类、商业设施类、公共设施类建筑,散布于街区其中,造成的色彩问题难以集中整治,对文化精华区色彩风貌的影响较为严重。

3)商业建筑开发缺管控,形成色彩污染。旅游业及商业的发展,为文化精华区内注入了很多商业元素,许多传统的民居建筑进行商业化改造,沿街店铺也不断更新,许多商家为使商铺标新立异,极力妆点店面,墙面采用高彩度的红色、黄色、绿色等,门窗采用不锈钢材质,广告招牌也争奇斗艳,与文化精华区内庄重素雅的氛围格格不入,造成街区色彩污染。胡同内部的商业店铺也缺乏有效管控,商铺的更迭易主更加剧了色彩频繁变化,为街区色彩基调带来不稳定因素。

3 问卷调查与心理测评

通过“问卷调查”研究方法,调查人群对雍和宫—国子监文化精华区建筑色彩风貌的综合感受;运用“语义解析法”(Method of Semantic Differential)开展心理测评实验,构建心理评价模型以获取人群对各类建筑色彩的心理诉求。依据相关结论来辅助文化精华区建筑色彩的研究。

3.1 问卷调查

为确保问卷调查的辐射性和有效性,问卷发放的地点分别选取雍和宫周边和国子监街道两处人群密集场所。调查于2021年5月26日开始,共进行2天,发放问卷221份,有效回收205份,回收率达 92.8%。

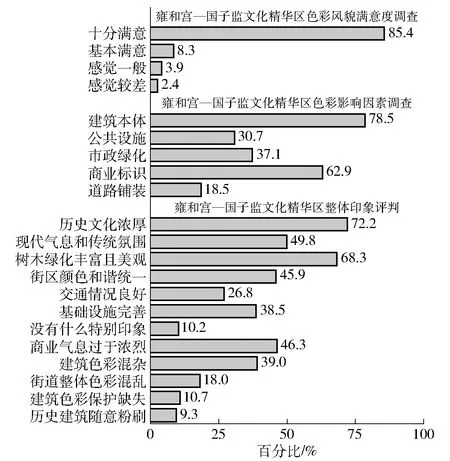

图7 雍和宫—国子监文化精华区问卷分析

通过对问卷进行统计分析, 得出大众对雍和宫—国子监文化精华区建筑风貌的整体印象与喜好倾向(见图7)。85.4%的被访者对该区建筑色彩风貌十分满意,93.7%的人基本满意;对建筑色彩风貌感觉一般和较差的被访者中,77.1%的人认为是商业类建筑脱离了传统建筑风貌,68.3%的人认为部分背街小巷存在传统民居建筑缺乏修缮,管理不到位,失去真实性,被现代材料所掩盖的现象。在色彩影响因素调查中,78.5%的人认为是建筑本体,62.9%的人认为是商业标识,可见商业标识色彩也应加强管控。多数被访者认为:砖红色、暖黄色是代表雍和宫—国子监文化精华区的传统色彩,重点文物建筑与建筑群色彩成为该文化精华区色彩意象特征。近年来,文化自信和文物保护观念愈发深入人心,各部门对保护传统街区风貌作出了不懈努力。例如,2018年东城区启动雍和宫大街环境整治提升工程,至2019年底完成街面整治提升,初步恢复雍和宫、国子监周边“慢街素院、儒风禅韵”的历史风貌,为雍和宫大街开辟出一条彰显首都风范、古都风韵和时代风貌的文化景观线路,并对提升文化精华区建筑色彩风貌发挥了重要作用。但在街区不断地保护和更新过程中,还存在一些遗留问题,需进一步改进和完善。

3.2 心理测评

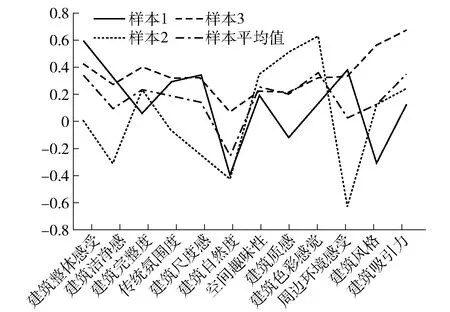

建筑的色彩、形式、高度、材质、外表完整度等都会影响人们的心理感受,选取文化精华区内具有代表性的建筑样本图片(30张),设定评价指标词对(12组),确立评价因子,通过语义评价量级对建筑风貌进行心理感受的测定,[14]得出不同因子平均值(见图8)。通过因子分析对各建筑要素进行心理感受评价,以舒适度、风格感、氛围感入手,对数据统计因子进行分析,分析人们对各要素特点的心理感受。

图8 重点样本评价曲线

图9 建筑色彩心理评价因子分析

因子分析结果(见图9)显示,中高彩度、中低明度的红色、黄色用于传统文物建筑中更能让人感受到舒适,同时传统形式的文物建筑给人带来的风格感被认为与文化精华区更加契合,合院形式、步行空间更容易营造出传统氛围感;民居类建筑的砖灰色往往给人庄重古朴的感觉,大体量、高彩度、高明度的居住类建筑被认为风格感较差,与传统风貌不相契合;行政办公类建筑高明度的灰色让人舒适感较差,现代风格与传统风貌不相契合;色彩对比强烈的建筑舒适感较差、风格感较强,但与传统风貌不符;外立面形式杂乱与色相对比强烈的建筑使人感觉氛围感较差,高层建筑、过于现代化的材质(如玻璃幕墙、外露钢架)都使人感觉风格感较差。对于单体建筑,明度、彩度近似的颜色易给人带来舒适感;色相近似且明度、彩度差别小的色彩容易让人感到疲劳,人们对高彩度的色彩多感不适。

4 建筑色彩保护规划建议

建筑色彩保护规划是文化精华区乃至历史文化名城保护规划的重要组成部分,对传承悠久的城市历史底蕴和色彩文脉、展现浓厚的建筑文化内涵和特色风貌至关重要。因此,应充分发挥规划控制和引导实施的作用。通过色彩保护规划控制雍和宫—国子监文化精华区自身特殊禀赋的色彩,避免破坏色彩文脉,并引导文化精华区内新建、改建和扩建建筑的色彩与既有建筑色彩相互协调,延续传统色调,不仅为街区带来新鲜活力,而且有助于民众重拾“集体记忆”。

4.1 完善建筑色彩保护规划

结合北京市历史风貌的整体基调与文化特质,在文化精华区的总体保护规划框架下,以“历时性”和“共时性”视角充分挖掘文化精华区独特的历史文化和魅力品质,不断完善色彩保护规划并深化具体实施细节,加强对建筑色彩的管理和审批。例如将雍和宫—国子监文化精华区划分为不同控制单元,落实文物类、保护类、改善类、保留类、更新类和整饬类建筑色彩的保护与更新。对雍和宫、国子监、孔庙等文保类建筑,严格按照国家与北京市的文物保护法规进行色彩保护和管理,延续砖红色、暖黄色的主基调和青绿色、暖灰色的辅色调。由于不同文保单位修缮时间不一,导致同类建筑色彩存在差异,如雍和宫主体色5YR5/8(5YR为黄红色色相、5为明度值、8为彩度值)、国子监主体色5YR6/9以及孔庙主体色5R3/8,因此要确保采用史料记载的传统颜色工艺进行科学修缮,以展现建筑色彩的历史原真性。与此同时,对传统四合院和历史建筑应严格规范保护程序,在修缮、维护过程中应保留原有材料的质感和色彩,并依据建筑立面具体划分从屋面、墙身、立柱、门窗、线脚等构件,制定分类色彩图谱进行精细控制与引导。此外,应在雍和宫—国子监文化精华区周边划定色彩风貌缓冲区,避免毗邻街区对文化精华区的影响。

4.2 加强建筑色彩数字化应用

北京市文化精华区内建筑数量庞大、类型多样、信息繁杂,并且建筑色彩具有传承性、复杂性、动态性等特点,因此文化精华区建筑色彩保护提升工作是一项具有持续性、动态化、多维度的过程。相关管理部门可借助数字技术手段辅助进行建筑色彩的保护与管控工作,以大幅提高工作效率。例如,运用GIS系统构建出全面、系统、动态的雍和宫—国子监文化精华区建筑色彩空间信息数据库,专业人员与管理者对其进行信息整理、数据统计、专题制图、综合评价,为制定文化精华区建筑色彩保护规划发挥辅助决策作用。[15]通过数据筛查可以及时发现当前文化精华区内新旧建筑色彩问题与其空间坐标,进行精准诊治。对历史文物保护单位周边建筑色彩更新时,可以通过数据库多维信息叠加分析,确保其选用色彩与场所氛围相匹配。对文化精华区域中建设控制范围内的新建、改建及扩建项目,可以建立区域规划控制数据库和建筑单体控制的色彩专项规划数据库,进行配套色彩管理。此外,结合网络平台街景功能进行时间跨度的色彩对比分析,加强对胡同小巷中的建筑色彩动态管控。

4.3 严控现代建筑色彩发挥

严格把控文化精华区内的现代建筑色彩,与现有状况良好的民居建筑色彩相协调统一,形成“古今交融”的良好色彩形象。例如对雍和宫—国子监文化精华区内现代建筑进行立面更新时,禁止使用高彩度色彩(艳丽)和低明度色彩(深暗),应根据其功能类型选取对应的推荐色彩,以呼应文化精华区的整体色彩基调。对大体量现代建筑(涂料外墙类)可适当提高色彩明度以降低其彩度对人的心理影响,并注意与毗邻建筑(群)之间应形成恰当的色彩联系,使新旧建筑的色彩阈值能够自然衔接,避免跳跃、杂乱的色彩现象,形成协调优美的空间界面和色彩氛围。同时加强第五立面管控,禁止出现彩钢板等艳丽色彩。此外,要严格控制商业建筑的沿街店面与广告标识,避免杂乱无章与颜色污染。但在管理实施过程中应注意色彩的统一性与多样性,将色彩控制的刚性与弹性有机结合,从而健康持续地保护与发展建筑色彩,以此契合文化精华区内庄重古朴的整体氛围。

对雍和宫—国子监文化精华区建筑色彩的探索体现了当今人们对文化精华区未来发展的思考和探索。由于建筑色彩涉及领域众多,因此在规划和管理文化精华区建筑色彩时,要注重建筑色彩的历史文化价值、艺术价值、情感价值和使用价值。通过针对文化特征的色彩定位,精细化管控,为具有多样性、可传承性及非物质性的文化精神塑造具体的内容,并赋予相适宜的载体,进而引导街区色彩空间的管控,营造匹配的建筑色彩风貌。在此基础上深化建筑色彩保护与管理的方法策略,将有助于增强北京市文化精华区的保护力度,提升其文化影响力。