《诗经·国风》诗旨阐述差异比较

——以《毛诗序》《诗集传》和《诗经原始》为例

徐 芳

(山东师范大学 齐鲁文化研究院,山东 济南,250014)

诗旨是诗歌中最重要的部分,是读者理解诗篇的关键所在。《国风》作为《诗经》中的重要部分,其诗歌主旨历来被津津乐道。不同朝代有不同的文化环境,由此有不同的阐发。汉代将其与政治事件相结合,宋代受理学影响,《国风》诗旨被重新解读,清代学者注重考据,《国风》经过解读又回归到汉学。随着朝代更迭,历代学者的不同解释都带上了时代的特征,散发出不一样的光芒。本文主要从汉代《毛诗序》、宋代《诗集传》和清代《诗经原始》为着眼点,探讨《诗经·国风》诗旨在三个朝代的阐释方式及联系。

一、“政治手册”:汉代《毛诗序》从政治观念出发

《毛诗序》中记载:“风,风也,教也,风以动之,教以化之。诗者,志之所之也。”[1]“风”,就是讽诵、教化的意思,是大臣们向君主表示劝谏之意,帮助君主治理国家。而“诗”则主要是抒发自己的内心情感。《毛诗序》将“风”和“诗”区分开来,为其阐发诗旨准备了前提条件。

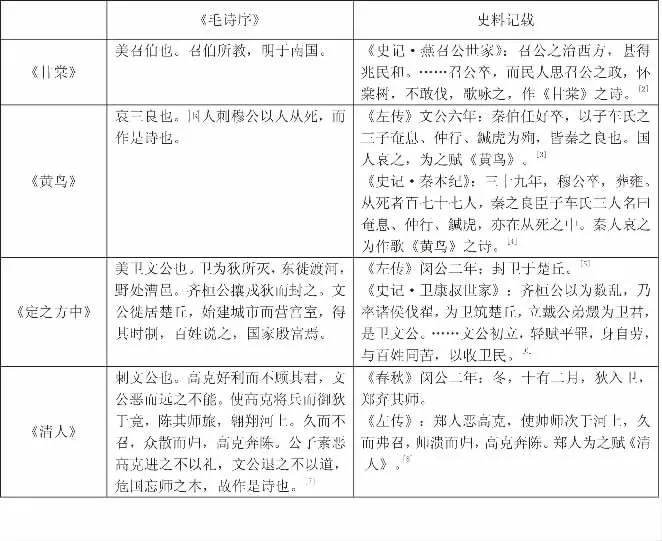

《毛诗序》对《国风》诗旨的阐释分为多种类型,其中最直接的就是诗歌内容与历史事件相符的诗篇,它对这部分诗歌的解读,在传世文献的印证下,具有很强的说服力。下表选取了部分诗篇在《毛诗序》中的诗旨解读和史书中的相关记载:

?

?

从表中可以看出,对这些诗歌的阐述,与史书中记载的史实一致,互相对应,说明《毛诗序》对《国风》的解释的确有值得信服的地方。但是,除去这一部分能够与史实互相印证的诗篇外,《毛诗序》中的许多解释大都比较牵强,而是过度引申,往讽喻的方向靠拢。例如《邶风·静女》,从诗歌中我们感受到的是男子对静女的爱意,是一首爱情诗,但是《毛诗序》却解释为:“卫君无道,夫人无德。”将这首爱情诗与政治事件相结合。类似的解读在《毛诗序》中有很多。《毛诗序》对《国风》诗旨的阐发,无论是有史料相证,还是牵强附会,主要都是从政治角度进行的。包括《毛诗序》提到“变风”“变雅”的出现,也解释为是由于“王道衰,礼仪废,政教失,国异政,家殊俗”的政治原因。当然,这是由于《毛诗序》在当时的历史环境下,被赋予了讽谏君主的特殊功能,对《国风》的解释蕴含着强烈的政治意识。

此外,《毛诗序》中对于“风”的解释,也传达出《毛诗序》的一个基本观点,它以教化为《国风》之要,《周南》《召南》为“正史之道,王化之基”,以这两部分诗篇作为教化之本,与政治紧密相连在一起,并希望以此来为封建统治服务,实现诗歌的政治教化功能。而其余部分《国风》诗篇的教化功能,主要是通过“美刺”来实现的。

《毛诗序》把《周南》《召南》作为教化之本,用《国风》来实现教化功能,这一点其实在很多史书中都有所体现。《礼记》中就有记载其教化功能的语句:“温柔敦厚,《诗》教也。”[9]包括其“兴观群怨”的社会功能,这些都很明确地表现出先贤对《国风》教化功能的认同和提倡。对这种教化功能的延续,历来都与政治事件相结合,因此有些也表现出牵强附会的意思。例如,《诗经·周南》开篇第一首诗歌《关雎》,全文所体现的不过是男子对采荇菜的女子的爱意和追求,但是在《毛诗序》中却被解释为“后妃之德”,这在诗篇中是丝毫体现不出来的。一直到后来的宋清时期,对《关雎》的解释依旧引申到文王、太姒的故事上,以加强君主的统治,这一点就将《国风》的“教化”功能体现的淋漓尽致。从政治角度解读《国风》,以实现其教化功能,这一观念对后世的文人学者解读《国风》影响很深,贯穿在先秦到明清的整个历史时期。宋代的《诗集传》、清代的《诗经原始》都在新的时代背景下将对《国风》的解释推上了一个新台阶,但仍然没有摆脱这一禁锢,仍旧是在以政治教化为主思想影响下进行的。

“美刺”这一观点主要是对“教化”的延伸与变化,通过美刺统治者的观点或行为,来对百姓实行教化,使百姓能够更加认同统治者的管理,也希望能够使统治者能够更好地治理国家。与上述内容相同,《毛诗序》对《国风》的“美刺化”解读,虽也有与史实互相印证的内容,但也存在着牵强附会的现象。《国风》总分为十三部分,共135 首诗,在《毛诗序》中,被标为“刺诗”的共78 首,“美诗”共13首,另外还有不少暗喻美刺之意的诗歌。《毛诗序》将《国风》与政治统治结合得十分密切,以达到其“教化”的作用。而且在郑玄等人的解释下,《国风》的政治色彩更加浓厚,其诗歌中表现出的活泼洒脱的风格渐渐被政治寓意所掩盖,逐渐从“诗歌”变成政治教化的工具。例如在《王风·君子于役》中,我们所能感受到的是女子通过对日常生活场景的简单描述,表达出对在外服役的丈夫深切的思念。但《毛诗序》中却解释为“刺平王也。君子行役无期度,大夫思其危难以风焉。”仅仅通过“君子于役”四个字就解释为“刺平王”,未免有些过于生硬。这样的例子在《毛诗序》中比比皆是,《毛诗序》以“教化”为其根本要义,对每一首诗歌都进行了政治视角的解读,而不是从诗歌本身所要表达的情感出发,因此将诗歌的思想主旨转向政治,这一点实际上限制了对《国风》的诗旨的阐述和发展。

二、“淫奔之诗”:宋代《诗集传》从情感方面解读

在《毛诗序》以政治视角解读《国风》的影响下,后世学者也多以“美刺教化”为主旨进行解读,自汉代开始,一直到唐代,对诗旨的解读一直处于裹足不前的状态。宋代学者虽仍然深受《毛诗序》的影响,但对《国风》的解读已有一定的发展。

以朱熹为代表的宋代学者在理学的浸润下,用封建礼教解读诗歌,《国风》中涉及到男女爱情的诗歌,大都被朱熹评为“淫诗”,尤以《郑风》为首,《郑风》共21 首诗,其中16 篇被朱熹定为“淫诗”。

关于《郑风》被定为“淫诗”的说法,最早可追溯孔子的言论,但与朱熹的“淫诗”大不相同。孔子在《论语·卫灵公》中提到:“放郑声,远佞人。郑声淫,佞人始。”但是这里的“郑声”,指的是靡靡之音,并没有直接证据指出,“郑声”就是《郑风》。但朱熹以此为据,对《郑风》展开了大规模“讨伐”。在《朱子语类》中,“圣人言‘郑声淫’者,盖郑人之诗,多是言当时风俗男女淫奔,故有此等语。”[10]诸类评论屡见不鲜。

但是,朱熹这种解读方式,确有不妥。例如《郑风·子衿》,从诗歌本身我们可以解读出女子对男子的思念,《毛诗序》解释为“刺学校废也”,这些解释都有其合理性。但朱熹却直接评为“此亦淫奔之诗”[11]。仅因为孔子的一句“郑声淫”,便对《郑风》中体现情感的诗篇定为“淫诗”,有些过于牵强。而且,朱熹在对《子衿》做出“淫奔之诗”的评价后,在其《白鹿洞赋》中又写到“广青衿之疑问,乐菁莪之长育。”[12]又以“青衿”作为学子的代称,这又与他将《子衿》定为“淫奔之诗”相矛盾。此外,如果说朱熹是以体现男女情感作为评判标准,那么像《女曰鸡鸣》此类的诗篇,也蕴含着男女情感在其中,但朱熹却评为“贤夫妇相警戒之词”。所以,朱熹对“淫奔之诗”的定义也并不明确,对《郑风》的解读也过于片面。

除了《郑风》中的诗篇被定为“淫诗”外,还有一些诗歌也被朱熹归于“淫诗”,其中包括《邶风·静女》《卫风·氓》《卫风·木瓜》等诗,而这些诗在《毛诗序》中几乎都被定为“刺诗”。以《卫风·木瓜》为例,在《毛诗序》中被解读为“美齐桓公也。……卫人思之,欲厚报之而作是诗也”,而在《诗集传》中也被归为“淫奔期会之诗”。但是,《诗集传》中对《木瓜》的解读也有可取之处:“言有人赠我以微物,我当报之于重宝,而犹未足以为报也,但欲其长以为好而不忘耳。”这种解读与诗歌原意极为相符。而且纵观《国风》,我们也不难发现,男女之间互赠礼物是当时极为常见的社会风俗。所以,《诗集传》对《木瓜》的解读可取之处非常多,但是受封建伦理的束缚,朱熹还是将这类诗定为“淫奔之诗”。此处且以朱熹仅根据男女情感的体现来判定是否为“淫诗”,那么朱熹能够挣脱《毛诗序》的束缚,通过诗歌表面的情感特质来解读诗歌,与《毛诗序》相比,已经是一种进步了。

当然,朱熹对《国风》主旨的解读也有一部分直接承继《毛诗序》,尤其是《毛诗序》中归类为“美诗”的部分,《诗集传》中大多遵循原意进行阐发。例如《郑风·缁衣》,《毛诗序》中解为“美武公也。父子并为周司徒,善于其职,国人宜之,故美其德,以明有国善善之功焉。”《诗集传》中直接延续旧说:“旧说郑桓公、武公相继为周司徒,善于其职,周人爱之,故作是诗。……,言好之无已也。”并没有提出自己的新观点。

总之,朱熹将《国风》中的许多诗篇归为“淫奔之诗”,虽是受到封建伦理道德的束缚,将男女情感归为“淫”,但他使诗歌回归到“闾巷之歌”,是对《国风》诗旨解读的一大进步。

三、“反覆涵泳”:清代《诗经原始》从文本角度突破

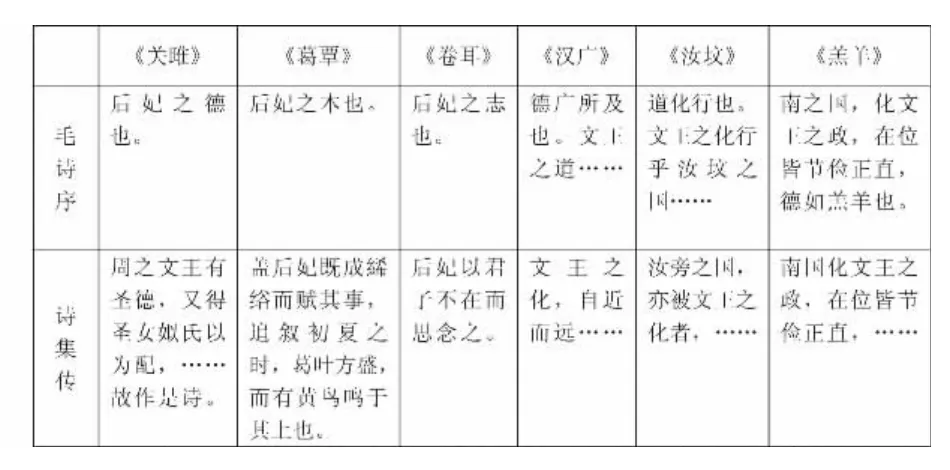

清代学术又进一步发展,在清代严格的思想控制下,仍有一部分学者打破义理的束缚,从前人的思维中跳脱出来,重新解释《国风》。方玉润反对前人的固有观点,从诗歌内容本身进行研究。他在《诗经原始·自序》中所说:“反覆涵泳,参论其间,务求得古人作诗本意而止,不顾《序》,不顾《传》,亦不顾《论》,唯其是者从而非者正,名之曰《原始》,盖欲原诗人之原意也。虽不知其于诗人本意何如,而循文按义,则古人作诗大旨要亦不外乎是。”[13]反对附会,力图关注诗歌本身,这种思想本身就是一种进步,但从根本上来说,《诗经原始》仍未摆脱《毛诗序》和《诗集传》的影响,与政治事件的联系仍十分密切,这种情况在《周南》《召南》最为明显。下表罗列了部分诗篇在《毛诗序》《诗集传》和《诗经原始》中的关于诗旨的不同阐述:

?

?

从表中可以看出,《诗经原始》仍受《毛诗序》和《诗集传》的影响,带着强烈的政治色彩。

不过方玉润在一些诗歌的解读上也有一定的突破,比如《周南·兔罝》一诗,《毛诗序》评为“后妃之化也”,方玉润却批到:“不知武夫于后妃何与?章章牵涉后妃,此尤无理可厌。”但他又在后面述评说:“窃意此必羽林卫士,……,无非公侯妙选,识者于此有以知西伯异世之必昌。”虽已经做出了一定批判,但仍未摆脱《毛诗序》的影响,带有浓厚的政治意味。

虽然《诗经原始》仍受教化作用的影响,并未逃出清代思想控制的牢笼,但它在一定程度上对社会安定起了积极作用,维护了社会的思想稳定。其“反覆涵泳”的治学主张和反对附会的进步思想,也使对《国风》主旨的解读前进了一大步。

四、结语

综上所述,从汉朝开始,对《国风》的解读便与政治事件紧密结合,但仍有一部分诗篇能与史实相对应,有许多可取之处。宋代朱熹在理学的影响下,对《国风》做出了“淫奔之诗”的解读,虽有不合理之处,但却打破政治思想的禁锢,使诗歌回归到情感。清代经学未摆脱“教化作用”的影响,但其解诗方式有很大程度的突破。总之,无论是《毛诗序》以政治为根本准则,还是朱熹对“淫奔之诗”的阐述,亦或是《诗经原始》的“反覆涵泳”,都是在当时历史背景下的时代化解读,都为解读《国风》提供了新角度,是值得肯定的历史进步。