从“田园城市”到“公园城市”

——城市发展新范式下公众健康导向的人居环境营建

孙秀锋, 沈丽萍, 田永莲, 宁芷萱

西南大学 园艺园林学院,重庆 400715

安全与健康的人居环境是人类社会发展的永恒追求,历史上每一次重大的疫情都推动了人居环境规划设计新理念和新方法的更新迭代,成为推动城市健康发展的重要动因.如19世纪初暴发于英国的霍乱,人们就以街道宽度规范及通风的改善来应对[1],20世纪初霍华德的“田园城市”也是追求为健康、生活以及产业而设计的城市.20世纪的10次瘟疫3起发生在中国[2],近20年来的SARS和新冠肺炎又给我们敲响了警钟[3].我国是高密度城市人口国家,在全球76个高密度城市中就有9个是我国的城市(其他主要分布于印度、非洲及拉美)[4],如何在新型城镇化转型时期营建促进公共健康的城市人居环境是需要思考的重要课题.

按世界卫生组织(WHO)定义,健康至少包括躯体、心理及社会健康三方面[5].大量研究表明公众健康与城市土地利用、开发密度和交通系统等建成环境要素密切相关[6],1984年WHO发起健康城市运动,并认定城市建成环境是影响公众健康的重要因素,从而建成环境成为人居环境规划主动干预健康的重要切入点[7].2015年调查显示,我国市民体质量超标比例在5年间增加了15%[6],而近10年来年均新增慢性病例增长2倍[8],因此,如何把促进公众健康作为人居环境营建中思考的重要选项显得尤为紧迫.在发达国家为促进健康行为的规划设计已成为新趋势[9],而在我国人们对该领域的关注仍不足,面对我国城市居民严峻的健康状况,再叠加即将到来的老龄化社会,亟需在理论及实践领域的探索.

面对新型城镇化战略,城市人居环境规划理念正从“为增长而规划”向“为人而规划”转变[10],“公园城市”理念的提出正是应对该转变的城市发展新范式[11].然而,我国城市化过程中存在许多悖论和新的趋势,如在过去30年城市人口增长1倍、建成区面积增加4倍的情况下却存在众多高密度人口城市[4,12];在城市人口总体快速增长的同时,“收缩城市”正在形成并成为趋势[13].本研究将在梳理我国城市发展历程及城市化趋势基础上,应用公园城市视角,讨论在城市扩张及收缩情境下促进公众健康行为的城市人居环境营建途径,以期丰富公园城市理论及为公众健康导向的人居环境营建提供有益思路.

1 我国城市化状况

1.1 城市化进程与未来趋势

1.1.1 城市化持续推进与速度趋缓

据估计,我国人口将在2030年前后达峰值14.55亿人,此后步入负增长,到2050年为13.78亿人[14],比以前预期总量要低.2018年我国城市人口8.31亿人,城市化率达59.58%.城市化率从20%到40%用了22年,从40%到近60%仅用了15年[15],预测不同情境下2035年城市化率为71%~73%,2050年达76%~81%[16-17].那么按2050年总人口13.78亿人,城市化率80%计算,城市人口将达11.02亿人,以目前城市人口8.31亿人为基数,在未来的30年间,城市人口还将增加2.71亿人,年均增长900万人,比前40年城市化进程速度趋缓.

1.1.2 城市规模结构面临重构

近半个世纪以来世界人口有向大都市集聚的趋势[18].我国城市化的方针经历了从“严格控制大城市规模”到“以城市群为主体的大中小城市协调发展”的转变[19],2015年大城市集聚度为23.8%[18].在城市化接替工业化成为经济增长新动能的背景下[20],万亿元以上GDP规模的特大城市人口暴涨,人口更愿向大城市集聚,相应地2013年后小城市的人口增长停滞[18].研究显示我国已有180个城市呈现“人口收缩”现象,并广泛分布于中东西部[13,21].尽管2019年全面取消了300万人以下城市落户限制,但城市化水平空间异质性会趋向显著,城市化的“集群化”及“都市区”会加快形成,中小城市保持稳定甚至收缩.

1.2 城市发展面临新形势

我国社会主要矛盾已经转化,生态文明及以人民为中心的理念成为施政主线.新型城镇化强调民生、可持续发展及质量三大内涵,包括平等、绿色、健康城镇等核心目标[22],是围绕以人为本、优化布局、生态文明以及文化传承的城市化发展道路.科技、文化及生态正在成为一个城市发展的驱动力,生活质量、城市魅力成为吸引人才的关键因素,这也带来了对城市空间品质提升的新要求.另一个事实是我国正步入严重老龄化社会,用联合国65岁以上人口7%的新标准,我国目前已达11.9%,而预期2045年这一比例将高达26.02%.

2 城市发展理念的演进

“田园城市”的理论构想被认为是“公园城市”理念的思想起源[23-24],其主张“城市应与乡村相结合”,以建设健康、舒适的生活场所[25],影响波及世界.改革开放后钱学森提出了“山水城市”的构想[26],1992年“园林城市”成为新时期城市建设模式,2007年原建设部发起创建“国家生态园林城市”.园林城市的目标在于美化城市,体现在指标的控制与评价,而生态园林城市主要体现在量变上[27].面对我国城市化进程中的得失与新形势,国家领导人于2018年提出“公园城市”的概念,其核心目的在于建构“山水林田湖城”生命共同体的新城市形态,也是“人、城、境、业”高度融合统一的城市发展新范式[27],可作为新的21世纪知识信息创新社会的理想城市型[28].

公园城市的核心价值在于倡导“公共”与“公平”[29],其内涵生态价值与人文关怀并存,涵盖了生态本底与城乡格局、“三生”空间的建设、城市品质的提升以及社会公平正义的促进等,关注大到区域、小到社区的全域公园体系的组构,公园形态、功能与城市空间的耦合,生活、生产、生态、生命“四位一体”的综合地域空间,以及在城市空间战略发展的同一框架下进行同步规划等关键问题[30-31].

3 面向公共健康的人居环境营建

3.1 建成环境影响公共健康

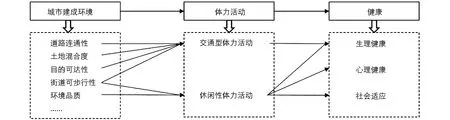

良好的人居环境可从减少公众健康风险暴露[32]、提供心理恢复及精神缓释[33-34]、促进健康体力活动[35-37]三方面影响公众健康.Cervero等[38]将影响健康的建成环境因素归结为五“D”变量,即密度、多样性、设计、目的地可达性和换乘点距离,是目前为止接受度较高的理论.此外街道连通性、街道尺度及美感等也是影响健康的重要因素[39].我国城市发展经历了由工业驱动、基础设施驱动的发展阶段[40],此过程中城市快速扩张和无序增长,致使非机动交通出行可达性和户外活动便捷性的降低,从而导致公共日常健康体力活动大幅度降低.而目前我国市民体质量超标比例的增加及慢性病病例数量的增长,很大原因是城市无序增长导致的公众健康体力活动减少造成的[36],因而促进健康体力活动就成为人居环境干预公众健康的关键.体力活动包括休闲、交通、家务和工作4种类型[36],积极的规划设计能以较小的代价鼓励居民养成体力活跃的生活方式[41],其中激发休闲和交通型体力活动是通过建成环境促进公共健康的重点.环境因子对公众健康的作用机制可参照文献[36](图1).

图1 环境因子对公众健康的作用机制

研究表明道路连通性增加会提升使用者的步数活动量达到促进健康的作用[42],增大城市街区的功能混合程度能够有效提高市民的日常锻炼时间和频率[43],可达性高意味着人们通过较短的距离到达目的地,有助于人们选择积极出行方式.而提高街道的可步行性对于交通型和休闲型的步行活动均有帮助,研究发现人行道每增加10 km,居民的每周步行时间增加5.38 min[36],而步行活动量减少10%则肥胖者将增加0.7%[9].

3.2 扩张型城市公共健康导向的人居环境营建

如前所述,我国城市规模结构正在经历重构过程,大城市规模进一步扩张,而相当数量的中小城市增长停滞甚至开始收缩,不同类型城市需要不同的营建思路,本文将从两种类型分别阐述.本部分所指扩张型城市主要指城市人口大于100万人的200个左右的大城市、特大城市及超大城市[19],该类城市未来人口有进一步增长趋势.

3.2.1 城市尺度——城市增长边界管理以控制无序蔓延

城市经过快速扩张与无序蔓延致使边界趋于模糊,特别是在单一功能用地扩张后,这种现象更为明显[44],带来的后果就是城市功能混合度的降低,最为极端结果是城市成为“睡城” “堵城”[43],而这恰恰是造成市民体力活动降低的重要原因,因此合理管理城市增长边界就是促进城市公众健康的途径之一.

在城市尺度上应用公园城市理念,从全域角度协调自然与城市共生的关系,促进城市功能空间融合和形态提升[45],并结合国土空间规划的城镇开发边界控制线进行城市增长边界管理.可借鉴美国的城市增长边界管理经验,设定空间增长边界线,控制城市的无序扩张[46],在适当的地方进行高质量开发,而控制线可与构建区域绿道相结合[47-48],形成的绿色空间既是控制蔓延的目标,同时也成为了阻挡城市蔓延的有力屏障[44].为避免城市扩张连成一体,城市聚集区可根据不同区位的土地生态价值建立“绿心” “绿楔”和缓冲带.如荷兰面积超过6 000 km2的世界级大都市区兰斯塔德,多中心的城市与预留绿心构成整体,形成了高质量的自然与乡村,都市居民可以很容易跨出城镇边界享受到自然与乡村风光[29].

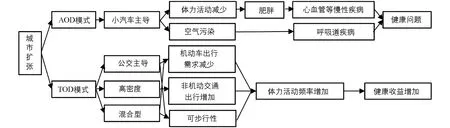

3.2.2 组团尺度——精明增长以促进土地混合使用

我国大城市新区中存在中高强度开发对应低密度人口活动的现象[49],这恰恰是由于城市功能空间混合度低造成的.作为应对可用公园城市理念营建生活、生产、生态、生命“四位一体”的综合地域空间[30-31].借鉴“公共交通引导城市发展”(transit-oriented development,TOD)模式(图2,根据文献[6]改绘),作为“精明增长”模式的重要内容[50],TOD具有混合用地、高密度,以及步行化的空间组织3个鲜明特征[50],主张以主要公共交通为中枢综合发展步行化城区,城市组团围绕公共交通节点展开,不同功能用地和交通用地结合形成混合紧凑的开发模式,这恰恰促进了公众的日常体力活动,与健康导向的公共健康人居环境营造不谋而合.

图2 不同开发模式下的体力活动与健康收益

我国城市已经具备人口密度高、聚居式生活方式、城市中心有较强凝聚力等实施TOD模式的特性,重点是如何将无序的组团生长与有序的公交导向结合起来,转化并构建功能层次健全、结构合理的用地模式,提供舒适和便捷的公交出行,营造有步行亲和力的街道、建筑物及公共空间,构建真正意义上的组团式城市形态[50].

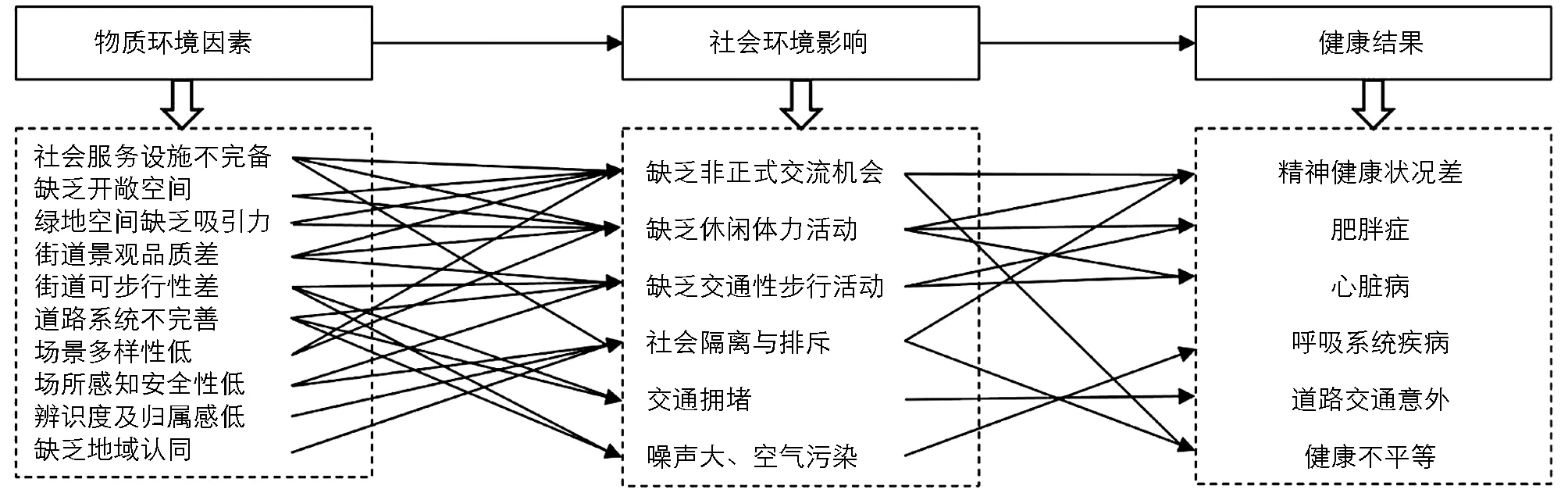

3.2.3 社区尺度——完善生活圈激发体力活动

传统型居住区的物质环境要素不利于公众健康(图3,根据文献[51]改绘).在公园城市语境中,传统意义上的公园、遗产地、街区、文化中心和体育中心等均属于公园范畴[31],可把“公园城市”价值理念传导至社区层面以营建“公园社区”.2018年实施的《城市居住区规划设计标准》已反映了这方面的考量,体现了以人的基本生活需求和步行可达为基础,创造一个健康便捷的“15 min社区生活圈”的思想.上海、济南、宁波等城市先期编制的《15 min社区生活圈规划导则》已把健康等内容贯穿其中.

图3 物质环境因素影响健康结果示意图

此外还可把“场景”理论应用到社区营建中[52-53],根据社区的空间特征、文化特色及主要人群形成各具特色的“场景化”社区,如此可赋予社区新的活力,提高识别度,并且能激发活动产生并鼓励社会交往[54].同时研究发现社区中的街道景观质量、步行友好性、街道生活的营造、开放空间可达性、场所景观品质、归属感、可感知安全感等,都有利于激发步行等休闲体力活动[9,36,43,47,55].

3.3 收缩型城市公共健康导向的人居环境营建

近50年来全球人口超过100万人的450个城市地区人口缩减了10%[56],1990-2010年间欧洲有20%的城市深陷收缩困境[21],虽然我国目前180个收缩城市的收缩程度并不显著[49],但在人口增长预期缩减及人口区域流动的情况下,在未来30年收缩城市的程度及数量将会进一步增长.

3.3.1 接受收缩——转变增长规划观念

目前我国收缩城市的规划中,城市人口预测仍是上升状态,表现出“膨胀的规划、收缩的城市”现象,在我国规划实践中人口必须增长的桎梏鲜有突破[49],城市规划研究者也存在否认甚至妖魔化城市收缩现象[57].虽然人口收缩会给城市带来一定的负面影响,如城市肌理不连贯等[58],但收缩城市也会带来别的城市不具备的机会[57],如果城市收缩不可避免,那么“接受收缩”和“利用收缩”才是两种正确的态度[59],理应从被动的衰退转为主动收缩的规划策略[56],从增量规划,逐步转为存量规划,甚至减量规划.

3.3.2 正确规模——营建健康宜居城市

正确规模(right sizing,精明收缩)策略是全球范围内广泛应用的解决城市收缩问题的重要方法[60],其手段主要包括绿色基础设施规划、土地银行、弹性规划以及协作式规划等[13].在我国可以根据每个城市的情况,转变增量思维,结合城市更新将空置和废弃的场地转化为绿色空间、社区花园和口袋停车场等,应用公园城市的理念,贯穿激发公众户外体力活动思维,利用城市空间更新的机会完善功能混合化和提升空间品质,构建网络化、多尺度、多功能的绿色开放空间体系.在规划过程中借鉴西方精明收缩经验[58],鼓励多方协作和公众参与,要注重提升城市活力和文化能量,增强各个社区的辨识度、开放度和社区印象,通过文化元素的应用重塑地域认同,增加城市吸引力及活力.

4 结语

我国已经进入城市化率超过60%的“城市型国家”,然而城市快速扩张与无序增长及其相伴而生的人居环境,致使市民的交通型及休闲型步行体力活动与日常生活相剥离,公众肥胖率及慢性病患病比例也逐年升高.面向“两个一百年”奋斗目标,未来30年我们要建设什么样的城市,营造什么样的城市人居环境,这是人居环境学科共同面对的课题.毫无疑问需要转变思路回归本源,那就是“为人而规划”,把公众的健康和福祉贯穿其中.由城市发展造成的公众健康问题需要在城市层面防范,在城市发展中化解,在城市进程动态中应对.“公园城市”的理念为我们提供了新的洞见,这是对城市的改革而非改良[61],既是城市发展的新范式,也是城市发展的目标.

明者远见于未萌,目前城市化进程出现新的趋势,与都市圈进一步扩张相对应,部分中小城市呈现增长停滞甚至收缩现象,通过人居环境促进公众健康需要关注并利用这些趋势.扩张型城市应重点进行城市边界增长管理、混合城市功能空间及完善社区生活圈,而收缩型城市重点需要转变增长规划观念及利用“正确规模”做法激发公众体力活动活力.当然建成环境与公众健康的作用机制较为复杂,发达国家已经展开了富有成效的探索,如美国有20所大学开设“健康与建成环境”等相关课程[51],实践领域中纽约编制了《促进锻炼和健康的城市活力空间设计导则》[36],我国在人居环境影响公共健康领域研究才刚起步,除积极吸收借鉴先进国家经验外,还需深入结合我国国情进行理论研究与实践探索,如在遏制城市无序蔓延中需要将城市控制在何种紧凑程度,如何深入结合城市职能与城市性质等城市特征,更重要的是需要深入研究我国城市公众出行与日常体力活动规律,特别是在信息时代虚拟空间对公众日常活动时空规律深刻影响的当下与未来.