山海关选址格局防御体系可视化复现探析

李哲 黄斯 李严 拓晓龙 张玉坤

摘要:参照文献资料,依据二十世纪早期测绘图和航片,以及古代舆图等,可视化复现明长城蓟镇与辽东镇交界要冲的军事重镇山海关的选址、建设、完善、运行等历史信息。通过分析可知,山海关建设之初就占据了切中丘垄、故墙御前、石河卫后的地形优势,并加以广取水源、疏浚收放、环抱周全的理水策略,形成了聚点成链、战力均衡、尺度相宜的城池格局。诸城在各自位置、防线串联、组合应援方面均具有清晰的选址思路和建筑策略,整体结构体现了点线结合、主次分明、左右呼应的完整性和科学性。这个科学严密、布局合理的军事防御建筑群,在边防地位及形势需求的影响之下,历经了二百多年的演变。关城建设经历了抵御北元、拱卫京师、全面联防的步步推进;预警信号形成了早期预警、立体监视、前置防线的网络构建;防御体系经历了从拥城扼道,到倚边制敌,再到以线设防的改善过程。完整的山海关防区在不断的探讨和选择之下,从“计划实施”到“最终落成”,逐步构建和完善而成。

关键词:山海关;选址理念;空间格局;防御体系;可视化复现

2019年,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《长城、大运河、长征国家文化公园建设方案》提出,要协调推进文物和文化资源保护传承利用,系统推进保护传承、研究发掘、环境配套、文旅融合、数字再现等重点基础工程建设[1]。当前建筑遗产研究领域面临的主要任务是,在保护现状的基础上研究揭示遗产历史原貌及其内涵价值,并以数字再现的方式进行直观展示和公众传播,以达到遗产保护与民族精神永续传承的目的。

长城兼有文物建筑与文化遗址双重属性,受多年战乱影响与城镇扩张的严重切割,全线绝大多数区段都已不再是原貌。现存最好的区段也只保留了连续墙体和敌楼等主要建筑,而完整的防御体系及其规划、设计与运作机理早已支离破碎。由于军事防御设施的属性,长城历史文献、图文记录亦显著少于民用建筑。目前,为游览者提供的长城建筑遗产信息多只停留在现有遗存陈列的层面,未能揭示关隘的具体防御策略和详细运行机制。

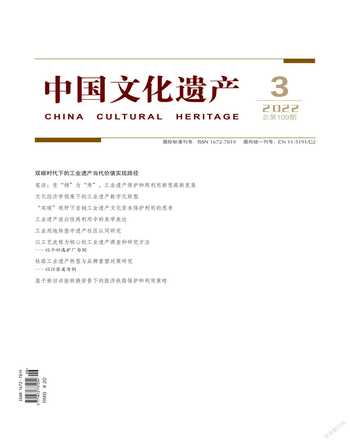

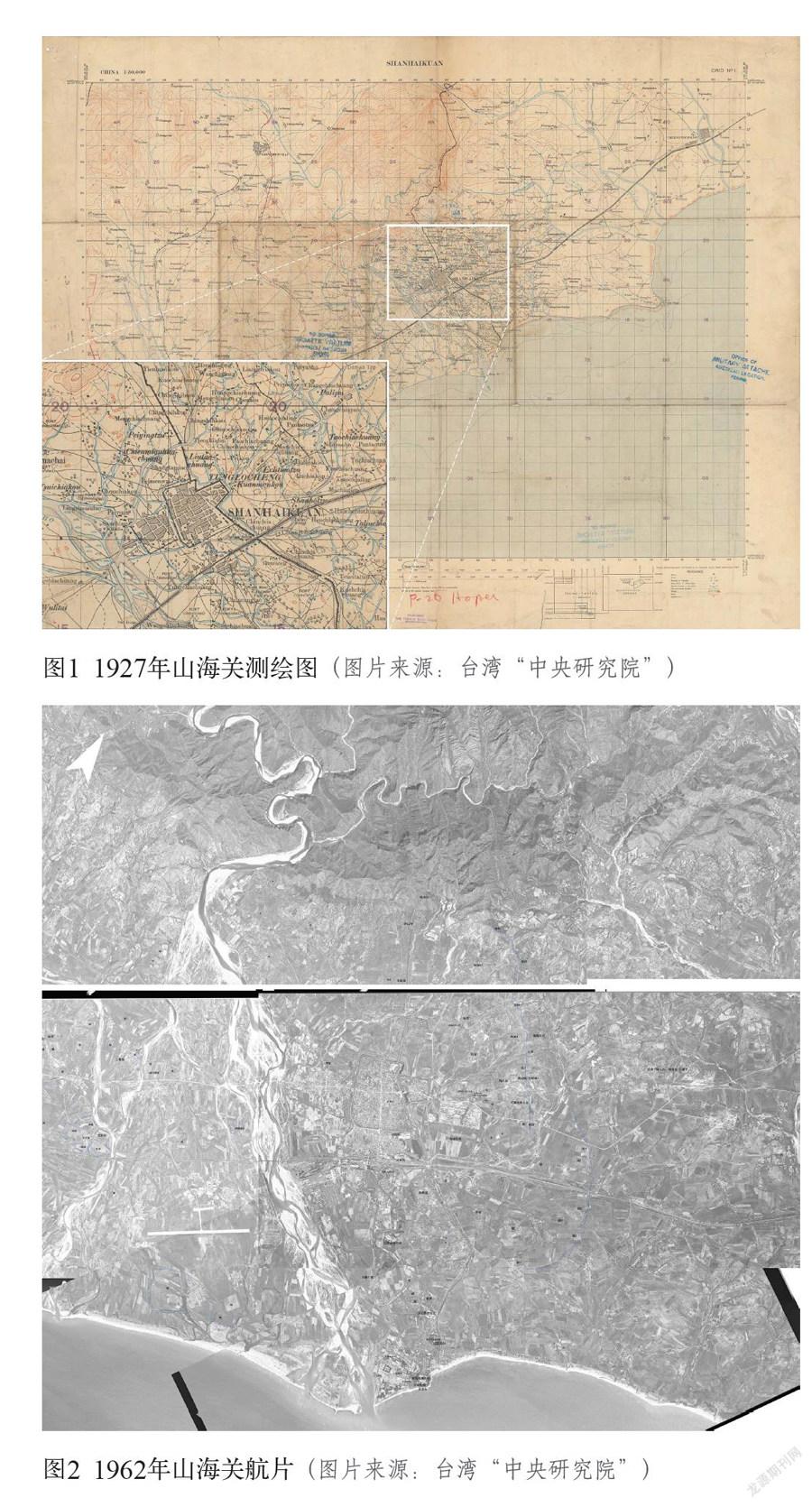

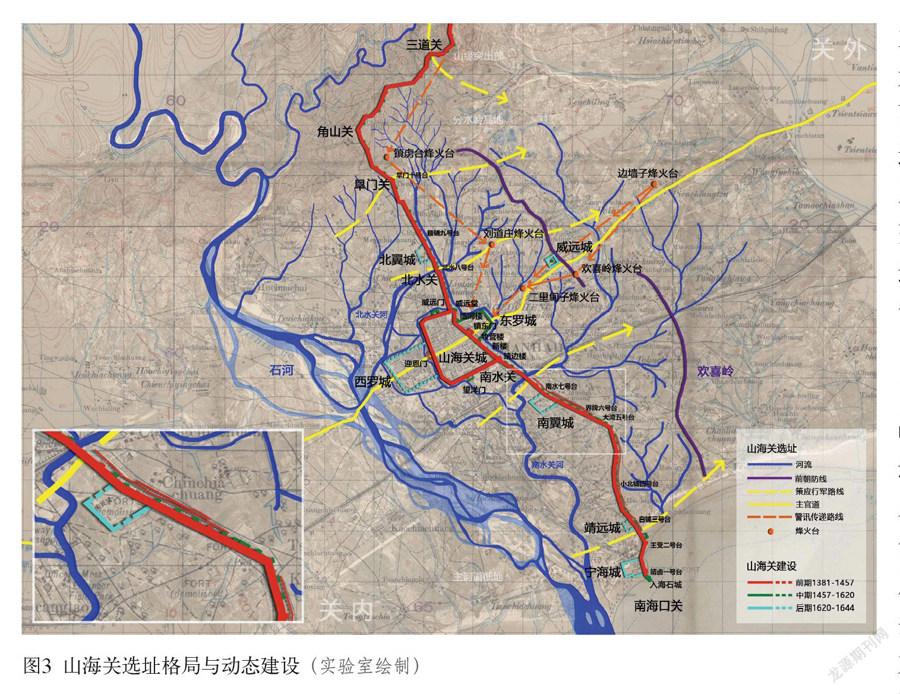

以位于明长城蓟镇与辽东镇交界要冲的军事重镇山海关为例,现山、海之间的平原区段已“沧海桑田”,满铺现代城镇,原有微地形地貌难觅。仅以古人“大山北峙,巨海南浸,高岭东环,石河西绕,形势险要”[2]等概述为凭,实难以详实呈现,若加以20世纪早期测绘图和航片,再配以古代舆图、现代卫星图、全线现状照片,可尝试将山海关的选址、建设、完善、运行等进行直观准确的复现。受持有资料的限制,将1927年英军测绘部门以现代制图法绘制的山海关地区1/50000测绘图(图1)、1962年美国中情局U-2飞机侦照的山海关全域航片(图2)作为本次山海关發掘研究的核心资料。由于两图中的信息无现代化建设干扰,且足够准确清晰,是时空演化资料中的关键桥梁,将两图匹配叠加(图3底图),能够提供丰富信息用于选址格局研究。

一、山海关选址特点

明洪武十四年(1381年),大将军徐达奉旨“发燕山等卫,屯兵万五千一百人,修永平、界岭等三十二关”[3],山海关便是其中最东端的关隘。徐达当年为关城选址,一连三日勘察地形,谨慎之至,最终在“北边燕山连绵,南边渤海漫天”之处围城设防,命名为山海关[4]。然而关内外5公里范围内均为类似地形,徐达为何独选此处?

(一)理水:广取水源、疏浚收放、环抱周全

山海关选址精准利用微地形高差变化形成的天然地表径流,用以构筑城外环壕(护城河)体系,巩固城防并兼理排水。根据地形图中的河道分布可知,边墙外侧东北方向为分水岭高地、内侧西南方向为主河道低地,平均坡度约为1/200,多条水系从边外流向边内。山海关以中间标高为城址。护城河受地形限制分为三段:角山关-北水关段护城河由角山山麓提供水源,由北水关入边;主城段护城河段由刘道庄至二里甸子一带的沟壑地形汇流降水,并经过东罗城外至南水关入边;第三段为滨海段,与小北铺一带的自然沟壑结合。在边内,从北水关河至南水关又经人工挖凿河道,构成山海关城内侧的护城河体系,并汇流入南水关河,最终流入渤海(图3中蓝色河流)。

在此种地形平漫、难以利用单一河道作为护城河的困境中,山海关在理水方面顺应自然条件、结合人工开挖,分段汇排、各段水源总量相对均匀,“皆可引水平灌入壕,深可丈浅可五六尺,春夏秋间虏骑难越,冬间冰结墙土凝固又不得掘挖而入”[5]。选址于微地形中间高度,不仅保证长城内外两侧均有河道围护、环抱周全,也方便“因势下城中积水以便蓄洩”[6],能够同时满足蓄水与排洪的需要,达到“潴水四时不竭”[7]的目的。

山海关借河道水势,以主关城东面水关、北水关、南水关为山海关三个最重要水口节点,南翼城、北翼城都是因守卫水关而建,再“关北则有陆路隘口,关南则有水路海口”网的角山关与南海口关,可以说地形水系决定关隘格局。甚至连长城墙体变化都与水有关,在南段局部无护城河段,只有采用敌台前再次增筑墙台等方式替代护城河加强防御(参见图3局部放大中的细红线)。现代城镇建设肢解破坏了完整的护城河水系,早期测绘图将水系原貌完整地记录下来,说明山海关利用水系选址的核心策略。

(二)地形:切中丘垄、故墙御前、石河卫后

《史记·蒙恬列传》载:“筑长城,因地形用险制塞”[9],这是长城及军事聚落选址原则,但如何用险,每个关隘都是不同的。山海关选址,退可于石河之后,进可登欢喜岭之上,皆可为险。且明长城主线之东约2.5公里处的欢喜岭上就有前朝防线遗存的故墙(图3前朝防线),与明长城走向基本平行,若在此增修墙体成本更低。晚明时任辽东经略的王在晋也曾对明长城选址提出质疑:“欢喜岭蜿蜒绵邈,紧抱关门,岭高于城,张弧决拾,矢达城楼,登岭下,一城尽在目中。若架大炮,楼堞何能遮蔽”[10]。他认为欢喜岭距离近且稍高于山海关城,敌军占据优势。但欢喜岭远在2.5公里以外,以明代大炮的射程和精准度都难以施展。兼掌兵部的内阁大学士孙承宗更能理解徐达的用意,关隘并非只是墙体,而是由墙、壕等一系列防御设施组合而成的防线。欢喜岭上天然河道较少,“若令将践砂凿石,火烧水激而成河,则不亦难乎”[11],可见东侧欢喜岭无天然水源、浚池不易、并非优选。且故墙并非弃之不用,而是充分利用做为前进防线,起到战墙、壕堑类似的作用。在故墙内侧分布的威远城、欢喜岭烽火台等军用设施就是实物证据。

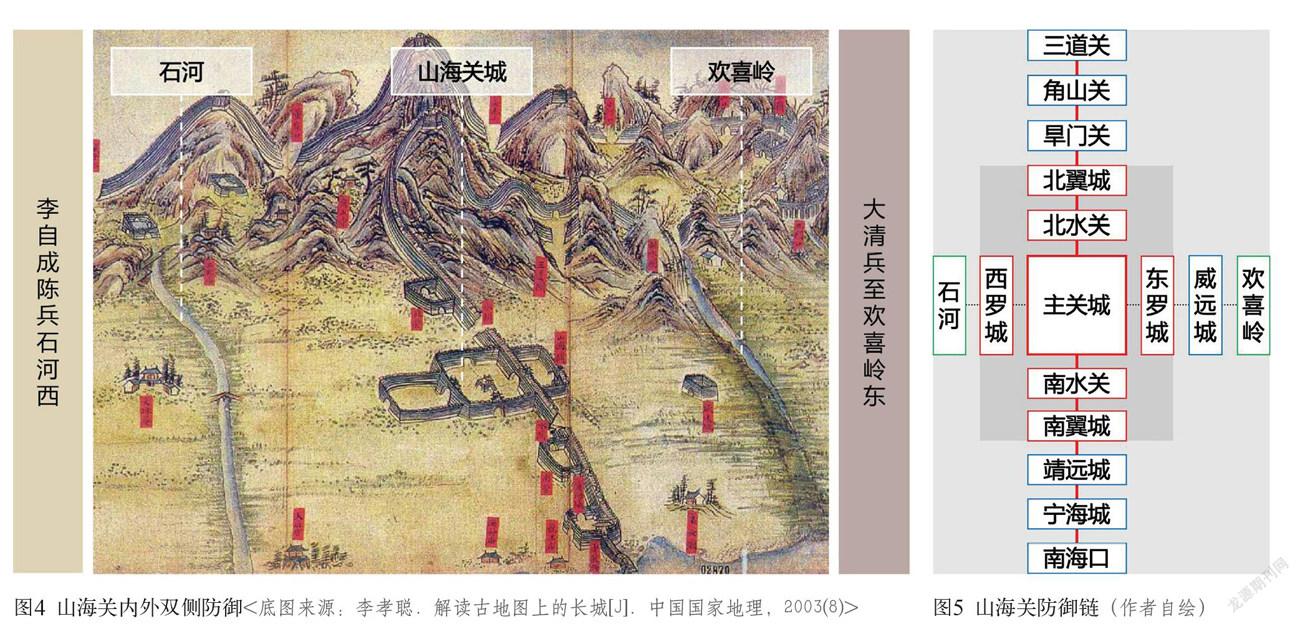

山海关未遵从“城后河前”的普通模式筑城于石河之后,反而将这一最主要地表径流后置,其原因主要推测为石河“沙石丛积,褰裳可涉,灌以秋潦辄泛涨,急湍怒流,险不可渡,近颇徙决,坏居民田庐”[12],可见明代石河已出现淤积、改道的严重问题,不仅不能作为水量稳定、沟深壁立的护城河,甚至可能在洪水期冲毁长城。晚明加建的西罗城,离石河1里,就常遇“石河流涨,涌入西关厢”[13]。内侧防卫是徐达交给石河的“任务”,徐达选址之初,就考虑到内外双侧防御的必要性。后金提出“率训练之兵,坚锐之械,自一片石入夺山海关”[14]的战术,已被明朝开国将军徐达预见,石河就是山海关的后卫防线。李自成采用迂回侧后的方式攻破了八达岭和居庸关,但却没能攻下山海关,其原因除了满清力量的加入,还有山海关后卫河流的防御。“二十一日,李自成至关,两镇官兵布阵于石河西;二十二日,大清兵至欢喜岭,主帅出见摄政王于威远台前”[15],此战充分体现了石河与故墙的内外双侧防御作用(图4)。

(三)格局:聚点成链、战力均衡、尺度相宜

高大的山海关主关城是公众的关注点:“诸关之城,此最高坚”[16]。但山海关并非单城守御,要读懂山海关还要关注其他关口的价值和全线防卫效果。山海关以南北长8公里成为明长城防守宽度最大防区,关口作为防御关键点,数量也是各防区之最。为了提高防区的防御能力,由主关城、罗城、翼城等城防据点组成防御链(图5),此为山海关逐步发展成为复杂关隘体系的内在机理。诸城在各自位置、防线串联、组合应援方面均具有清晰的选址思路和建筑策略,整体结构体现了点线结合、主次分明、左右呼应的完整性和科学性。

满清第一汉臣范文程曾建议皇太极“毁山海关水门而归,以壮军威,以示无敌于天下”[17],在后金政权看来,水关是防御最弱点,是进攻的突破口。洪水可轻易将“水门冲成坑堑,各堵堞多至倚斜”[18]。若是“南水关坍塌,豁口辽阔,极险莫甚于此”[19]。基于水关的重要性,增建的南北翼城选址于南北水关与主城相对较远的一侧,均衡战力、防守水关的同时,兼顾长城墙体的防御。南北向这些相对均布的关口,平时保证贸易活动秩序开展,战时则是山海关机动部队重要屯兵之所和出边迎战或发起侧翼攻击的关键通道(图3策应行军路线)。

每一座城的尺度,都与地形条件、防守任务轻重吻合。例如,南翼城的面积接近北翼城面积的两倍,不仅因南翼城“建于山坡之上,为临海第一险要之地”[20],更考虑到南水关汇水面积更大、河面更宽、防守压力更大,南线长城长度长、部分区段缺少护城河、需要更多戍守兵力,因此“南水关关设二门,旗军二十四名,马一匹,军器九十六件;北水关关设一门,官军二十七员名,军器三十三件”[21]。以上诸多原因使得南翼城面积显著大于北翼城,具有相宜的設计尺度和军力分布。

二、明代山海关防区动态建设过程

山海关军事防御体系在边防地位及形势需求的影响之下,历经了200多年的演变。在不断的探讨和选择之下,从“计划实施”到“最终落成”,逐步构建和完善而成了山海关防区。

(一)关城建设的推进:抵御北元、拱卫京师、全面联防

山海关前期建设(1318—1457年)(图3前期),很大程度上是基于明代初期的边防形势和地理位置。建朝初期,为抵抗盘踞北方辽东的元朝残存势力的攻扰,亟需在靠近京畿的东部咽喉之地修建长城和关隘。洪武十四年(1381年),徐达在原迁民镇故地上修筑了山海关城,且仅设了控扼东西要道的两座城门,以及东南角楼。修建长城墙体“八千五百七十六丈六尺”[22],南入渤海,北抵角山,墙外浚池,向东北蜿蜒而去。其上设有敌台12座,且设有关口7座关隘。此阶段,山海关和长城合理的布局及走向为后续的修缮和发展奠定了重要基础。

山海关中期建设(1457—1620年)(图3中期),是最为重要的一个阶段。天顺七年(1463年)增建北门,嘉靖八年(1529年)增建南门。至此,山海关城四门皆全,军事地位得到了大力加强。嘉靖四十四年(1565年),山海关东北角楼的增建,加强了关城临敌一面的防御功能。万历七年(1579年),增建入海石城七丈,阻断了敌骑从海边绕城入关的通道。期间增建实心敌台3座,空心敌台23座,烽燧14座,并增建滥石关。万历十二年(1594年),东罗城的修筑,降低了战时山海关东门直面敌军冲关的风险,同时在和主关城连接的防守薄弱处增设两楼。此阶段,山海关的防御格局与力度得到了充分的完善。

山海关后期建设(1620—1644年)(图3后期),由于后金的崛起,东境形势吃紧。崇祯六年(1633年),南、北翼城的增建,加强了山海关南北两侧的防御能力。同时增建宁海城,加强长城临海的防卫。崇祯十六年(1643年),后背中原时局混乱,开始增建西罗城,但由于明朝灭亡并未完工。明晚期,长城南段增建了靖远城,由威远台扩建成的威远城“城高三丈,周城百步外为垒三重,既以瞭远,且可屯兵于城中,为崎角之势”[23]。威远城遗址清晰的历史痕迹与城墙层次,是山海关动态建设的最佳证明。此阶段,山海关既能抵御东侧外侵,又能防止西侧内扰,还加强了南北两侧的护卫,四面防御格局已全面建成。

(二)预警网络的构建:早期预警、立体监视、前置防线

由烽火台传递的早期预警信号可分为两路,一路为山地预警信号,主要通过镇虏台等山麓烽火台接力快速传递给主城。镇虏台的选址十分关键,它位于山麓的小岗顶部,且靠近角山关,主要原因不仅是呼应山顶敌台、监视旱门关,更重要的是处在角山关防御火力护佑之下,不易被敌军偷袭,能够保证主城与山顶的联络不中断。另一路为平原预警信号,由边墙子、威远台、二里甸子等沿官道排列的烽火台传递。并以威远城为中心,向外辐射,在山海关外围形成了一个严密的烽传网络(图3警讯传递路线)。

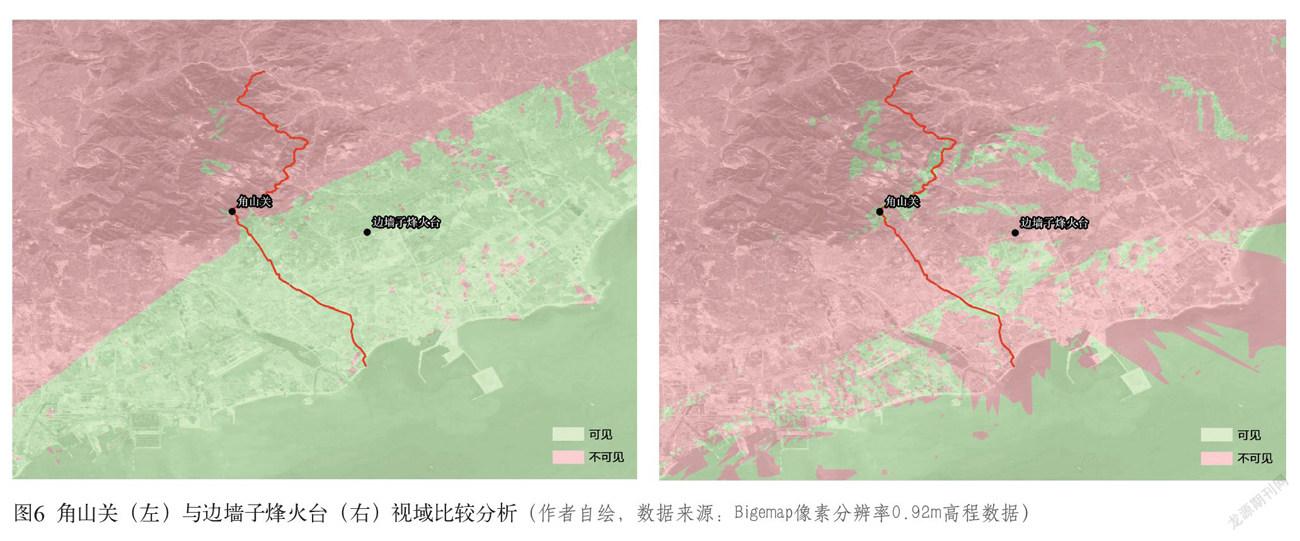

角山关位于角山顶,“长城补山截谷,迂回其上,联设墩台三座,以便瞭望”[24],修筑角山关东北的山地长城及其敌台,主要作用之一就是凭借天然瞭望塔,为主关口提供战场全域立体监视。“双层叠翠倚云端,无限华夷是此山;蟠结已知根底固,登临便觉眼中宽;关城远远荒烟里,草书参差落照间”[25],此诗便是通过高度、界限、系统、烽传对角山关视野的最佳描写。平原地区烽燧的视距、视域、战场形势宏观把握能力,均不如山顶突出部(图6)。平原预警主要依靠“东逾关七里为关前瞭望地”[26]的边墙子烽火台等远离主防线、深入敌方一侧的远距离烽火台。因此,边墙子烽火台等独立据点的选址和外围防护非常重要,不但建在丘岗台地俯瞰四周,而且有内外两层墙体围护,以增强独立防御作战能力。

以三道关为中心的长城呈现外凸曲线(图3北面山缘突出部),其视角宽广,比主关口更靠近敌方一侧,隐含着一条前置防线。”从三道关筑一边墙,以至于海,剏为山塞,卫以铳楼,以为防守先着”[27],这样易守难攻,兼顾侧后方的同时,又更为靠前,确是一条不错的前置防线。因此王在晋计划“由八里铺绕角山而东,傍三道关起脚,逶迤至海,计长三十七里,筑墙建台”[28],此工程将一片石、三道关、角山及欢喜岭一概总括包罗。但后因王在晋失势,八里铺工程就此停工,此为项目“计划实施”和“最终落成”的最佳比较。八里铺工程虽未完整落成,但其建设目的推动了山海关预警网络的进一步完善。

(三)防御体系的演变:拥城扼道、倚边制敌、以线设防

第一层次,在地势天险的基础上,山海关主关城、东西双罗城、南北两翼城,五城结合,此为狭义的山海关防区。“特山海关一线之路,可以内通”[29]“譬人之身,京师则腹心也,蓟镇则肩背也,辽阳则臂指也,山海关则节窍窾却之最紧要者也”[30],山海关向东防御辽东,向西守护京畿,向南遏制倭寇,同时还把控着贸易、进贡、军事物资运输的交通要道。天启二年(1622年),“广宁被奴攻陷,军兵尽溃,山海关门四昼夜不阖,军民溃入者且二百八十万矣”[31],如果仅从东罗城进入,每秒钟需进入8人,如此快的速度显然是无法实现的。若以每人占地0.5平方米计算,刚好是山海关主关城和东罗城总占地面积,仅主关城和东罗城是无法安顿如此多人的。因此军民一定是从东罗城和南北水关入关,主关城四门尽开,且有部分军民驻足主关城外(此时南北翼城、西罗城还未修建),才有可能完成如此规模的战场疏散与安顿,可见山海关拥城扼道之重要。

第二层次,从山川形势、关隘节点、计谋对策来看,“山海关远者不过二十里,近者七八里。奴兵用硝打去其不中者,惟是山后诸夷,奴酋贿而得之,皆坦途也,自山海至喜峰,奴无不可入”[32]。因此,隆庆三年(1569年)蓟辽总督侍郎谭纶上书:“山海关乃蓟镇咽喉,守备权轻,不能守,请改设参将,割一片石所辖三道关、寺儿峪二堡隶之”[33],将三道关至一片石关纳入山海关防御体系(图7),广义的山海关防区已初步形成。若是“士兵倒戈关城下,将开关延入,抑闭关委敌乎”[34],有一种办法是“关外罗城中尚可容纳,暂时安顿”[35],但东罗城不适合长期安顿,易让奸细混入;由于“三道关之石城可顿万人”[36],因此最佳解决方法是“招集溃兵入三道关,择其精壮者俾守”[37]。防区以主关城为核心,沿长城主线展开,加之关隘、敌台、烽燧等节点,形成一道可倚之制敌的完整防线。

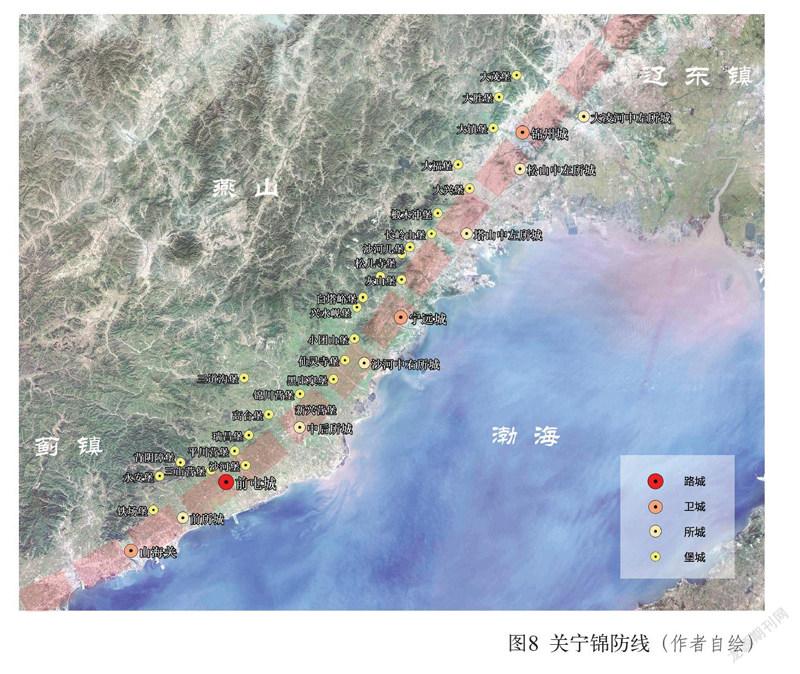

第三层次的发展始于明末,辽东局势日益严峻,后金大举侵吞辽东领域。“国初东虏衰弱,倭常一寇辽东,不及登岸而去,故隄防少缓;万历中,长昂屡犯各堡,残破迩来,虏势益炽,总兵李如松败没;加之倭虏渐噬朝鲜,一苇可航,登莱旅顺,实为门户,非加意屯戍,恐有不测之忧”[38],因此亟需在山海关前设立防区。此局势之下,天启二年(1622年)山海关向东与辽东镇进行联防,构建了关(山海关)—宁(宁远)—锦(锦州)防线(图8),以线设防。沿线各军事堡寨与山海关一起控制辽西走廊,解除了山海关直面敌军的危险,也保证了京畿的安全,若有上述腹背受敌状况,关宁锦屯兵众多可快速由前线转为后盾,改变长城防线被动防御的作用。

三、山海关保护与传承利用

由于山海关具有极冲地理位置、特殊地形地势、完整防御体系、较大防区规模等特征,再加之其他鲜为人知的攻防特色,使其在公众认知提高、旅游价值提升和现代城建启示方面具有重要作用。

(一)公众认知的提高:完整认识关隘防御体系

即使是众所周知的山海关,也依旧存在公众认知片面的问题。建设者严谨的把控能力、精細的设计能力,以及山海关防御体系的构建、立体监视预警网络的织就、多道防线的配合、多向设防军事策略的达成等都是已经被忽略,亟需向公众揭示的内容。“山海必非易守,即守而单墙、单壁,必非可恃”[39],山海关的建设不是简简单单筑一道墙的事情,而是地形、战略、设施等要素之间的科学配合与不断发展。从古代长城建设者的视角重新审视山海关,揭示其逐步完善的动态过程,能够有效地把超尺度、超视域、公众难以领悟的内涵以直观的形式展现出来。对于山海关完整防御体系和动态建设过程的深入了解,有助于提高其公众认知的准确性与完整性,了解山海关不仅仅是一座城,其防区范围其实很广,知道长城不仅仅是一道墙,它还有很多特色与作用值得探索。

(二)旅游价值的提升:复原展示攻防设施

根据全线暗门(突门)研究可知,暗门常与主要关口相伴而生[40],三道关可“开突门为夜击”[41],明确了三道关上暗门的存在。关—口—暗门三级完整关隘子系统,可相互配合进行军事应援。北水关虽已根据资料实物修复,但若要把水关运行的动态展示出来,需复原战时应援的历史场景,并将其进行充分展示,这样可令长城国家文化公园建设项目增色不少。除暗门外,还可继续挖掘长城其他潜在价值。例如,山海关建设之初对防御设施品窖有这样的记载:“城外錾濠,濠外掘品字沟,沟中下暗签”[42]。挖掘并展示防御设施遗产所蕴含的中国古代军事智慧和工匠技艺,可增强文化自信。

(三)现代城建的启示:精准利用微地形

山海关建设核心是微地形的精准利用,选址于内外双侧具有天然防御屏障之处,历代兵家多以故墙为前进防线、石河为后方壕堑,这为山海关未来的攻防打下了良好的基础。且山海关利用天然地形构建护城河,大大降低了工程量,此为事半功倍之举。而现代城市建设并未继承遵循古代这套城建理念与秩序,忽视了地形地势的独特,大挖大填,不在乎巨大的工程量和建设成本,最终导致城市毫无特色,人们失去了穿行其中感受趣味起伏地形的机会。

四、结语

古代建设者对于长城防御的精妙可谓是“夫非常之原,不可语于黎民”[43]。若要将长城建设的民族智慧和动态过程清晰直观地展示出来,首先需要突破遗存表象、采集现状数据、结合善本资料、分析每处细节,以深入挖掘潜在资源及其隐含价值;其次串联各处相对碎片化的遗产点或遗存现象,达到规划、建设、运行场景直观复现和完整体系呈现的目的;最后将长城保护从以往只关注“修墙”拓展至更完整且综合的视野,重拾散落的文化资源点,利用各层级的关口纵横交互线路、烽传驿传军事线路等与现代的自然资源、公园路径相结合,这才是长城国家文化公园与旧长城景区的本质区别。

參考文献:

[1]中共中央办公厅,国务院办公厅.长城、大运河、长征国家文化公园建设方案[Z]. 2019.

[2][7][12][13][15][21](明)詹荣.山海关志[O].明嘉靖十四年葛守礼刻本.

[3](明)姚广孝.明实录·明太祖实录[M].上海:上海书店出版社,2015.

[4]王忠强.山海关[M].长春:吉林文史出版社,2009.

[5](明)熊廷弼.按辽疏稿[O].明刻本.

[6][16][22](清)顾炎武.天下郡国利病书[M].上海:上海科学技术文献出版社,2002.

[8](明)陈仁锡.无梦园初集[O].明崇祯六年张一鸣刻本.

[9](汉)司马迁.史记[M].北京:中华书局,2006.

[10][18][26][27][31][35][37][39][42][43](明)王在晋.三朝辽事实录[O].明崇祯刻木.

[11][34][36][41](明)天都山臣.女直考[O].清抄本.

[14][17](明)张辅,杨士奇等.明实录·明太宗实录[M].上海:上海书店出版社,2015.

[19][20](清)文庆等.筹办夷务始末[O].清咸丰间内府抄本.

[23][25](清)高锡畴.临榆县志[O].清光绪四年刻本.

[24][28](明)程泰.明实录·明熹宗实录[M].上海:上海书店出版社,2015.

[29](明)许论.九边图论[O].明天启元年苕上闵氏刻朱墨印兵垣四编本.

[30](清)顾祖禹.读史方舆纪要[M].北京:中华书局,2005.

[32](明)金口升.颂天胪笔[O].明崇祯刻本.

[33](明)徐口久.五边典则[O].旧抄本.

[38](明)沈尧中.沈氏学明[O].明万历刻本.

[40]李哲,拓晓龙,景一帆,李严,姚旺.蓟镇暗门考实——分布、形制、功能[J].建筑学报,2020(S1): 141-146.

Analysis and Study on the Layout of Site Selection and Defense System Construction of the Shanhai Pass

Li Zhe1, Huang Si1, Li Yan1, Tuo Xiaolong1, Zhang Yunkun1

(School of Architecture of Tianjin University, Key Laboratories under the Ministry of Information Technology, Culture and Tourism on Inheriting Architectural Culture, Tianjin 300072, China)

Abstract: With the key military area—the Shanhai Pass, which lies at the crucial juncture of the former frontier garrison districts of Jizhen and Liaodong in the section of Ming Dynasty Great Wall as an example, this article attempts to make a straight and precise restoration of the Shanhai Pass in its site selection, construction, amelioration, and operation, based on ancient textual documents, the geological maps and aerial photos in the early 20th century, as well as ancient map drawings, modern satellite images, and photos of the current frontier lines. According to our analysis, even as early as its inception, the Shanhai Pass has grasped an advantageous position of thrusting into the crucial point of mountains, and standing in the rear of former defensive walls and prior to Shihe Garrison Station. It implemented the water management strategy featuring diversification of water sources, flow control through dredging, and a comprehensive utilization of surrounding areas, and a district layout is thus formed where spots are connected into a line, fighting forces are averagely distributed, and the scale is appropriate. Towns within the pass area all exhibit an explicit thinking of site selection and construction strategy in the aspects of the position, connection with other spots in the defense line, and back-up combination. Their holistic structure characterized by the integration of spots and lines, clear priorities and symmetrical design displays remarkable integrity and scientificity. It is such a scientifically, meticulously and appropriately arranged military defense complex that has evolved over two hundred years following the changes in the frontier status and military landscape. The construction of the town of passes initially aimed to protect against the Northern Yuan Dynasty, and to protect capital city in encirclement, and to an overall joint defense. The signaling system has gradually become a network of early signaling, three-dimensional surveillance, and the frontier defense line. The defense system has kept improving from getting the grip of the path by besieging the town, to subduing enemies from aside, and to contriving the system of defense lines. In this way, instead of being completed overnight, the holistic defense district of Shanhai Pass is established and improved step by step from the stage of plan implementation to the final fruition through relentless discussions and selection.

Keywords: theShanhai Pass; site selection; spatial layout; defense system