PU/芳烃油复合改性沥青性能影响研究

【摘要:】为探究聚氨酯(PU)/芳烃油复合改性沥青的最佳制备工艺及性能影响规律,文章基于复合改性沥青的制备工艺参数、PU/芳烃油相对比例对复合改性沥青性能的影响结果,确定了最佳制备工艺。研究结果表明:PU掺量增加或芳烃油掺量降低时,复合改性沥青的针入度、软化点、车辙因子和蠕变劲度均提高,但延度降低,复合沥青高温性能提高、低温性能降低;PU与芳烃油的掺量分别在10%和3%时,复合改性沥青与基质沥青常规性能及高低温性能实验结果均接近。

【关键词:】聚氨酯;芳烃油;复合改性;性能

U416.03A050144

0 引言

近年来,我国经济飞速发展,交通量随之日益增大,渠化交通下路面车辙、裂缝等病害越来越严重。为提升路面服役质量,延长其使用寿命,新型高性能路面材料的研发势在必行。随着研究的不断深入,路用高分子材料的探讨热度不断提高,其中聚氨酯由于其优异的耐高温性、耐老化、耐磨、低温柔韧性及高强度等特性而受到广泛青睐。

聚氨酯(PU),學名聚氨基甲酸酯,是一种无机高分子化合物,高温下会与沥青发生反应,对于PU改性沥青国内外已有一定研究。孙敏等[1]采用红外光谱及扫描电镜试验检测PU改性沥青,发现其与基质沥青共混改性后产生了大量聚集固化物,认为该固化物为异氰酸酯与沥青中芳香酚反应后的产物。班孝义[2]研究表明PU改性沥青的性能与预聚体种类有较大关联,聚酯型PU对沥青高温性能提升作用最明显。张争奇等[3-4]研究了SBS/PU复合改性沥青性能,结果表明纯PU改性沥青高低温性能均较差,SBS/PU复合改性可显著改善沥青及其混合料的高低温、水稳、抗疲劳等性能。Xu等[5]考察了水性丙烯酸酯和PU对SBR/SBS改性沥青乳液性能的提升作用。Zhang等[6]研究表明PU和环氧树脂(EP)复合改性沥青具有良好的机械强度、柔韧性和贮存稳定性,二者相互嵌套增强了EP的三维网络结构,改善了复合改性沥青的柔韧性和耐热性。Yusoff等[7]向高模量沥青中掺入PU改性剂和Cecabase添加剂,研究其常规性能及热稳定性,结果表明,沥青针入度、黏性和低温性能得到增强。高源[8]对PU/SBS复合改性沥青防水卷材的制备及工艺进行研究,结果表明,芳烃油可以增强PU/SBS改性沥青防水卷材的耐热性和低温柔韧性。

综上所述,PU改性沥青将消耗沥青中轻质组分,对沥青高温性能有一定提升作用,其中聚酯型(MDI)PU增强作用最为明显,但纯PU改性沥青性能仍存在一定不足;芳烃油富含轻质油分,可补充PU改性沥青中损失的轻质组分,从而提高其综合性能,但目前国内外鲜有相关研究。因此本文对PU/芳烃油复合改性沥青制备工艺及性能的影响规律进行探索性研究,为新型高性能路用材料研发与应用做出初步探索。

1 原材料

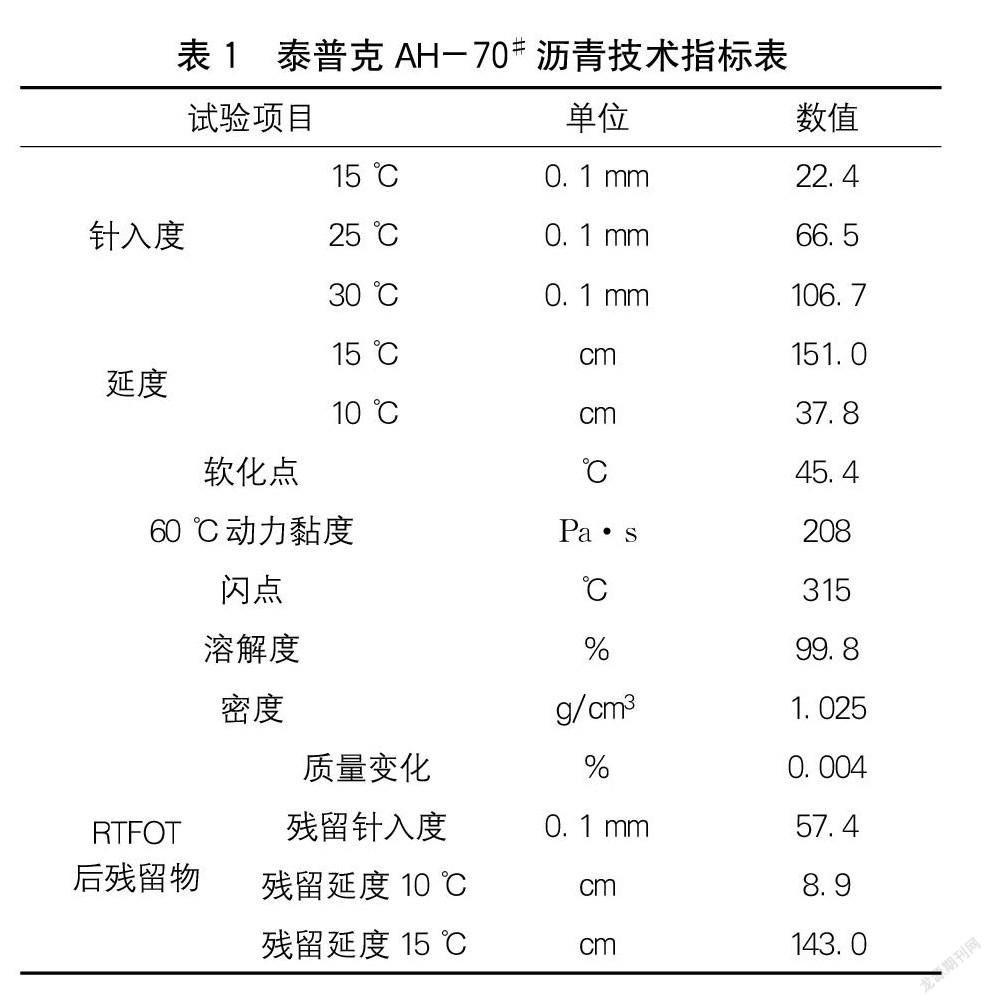

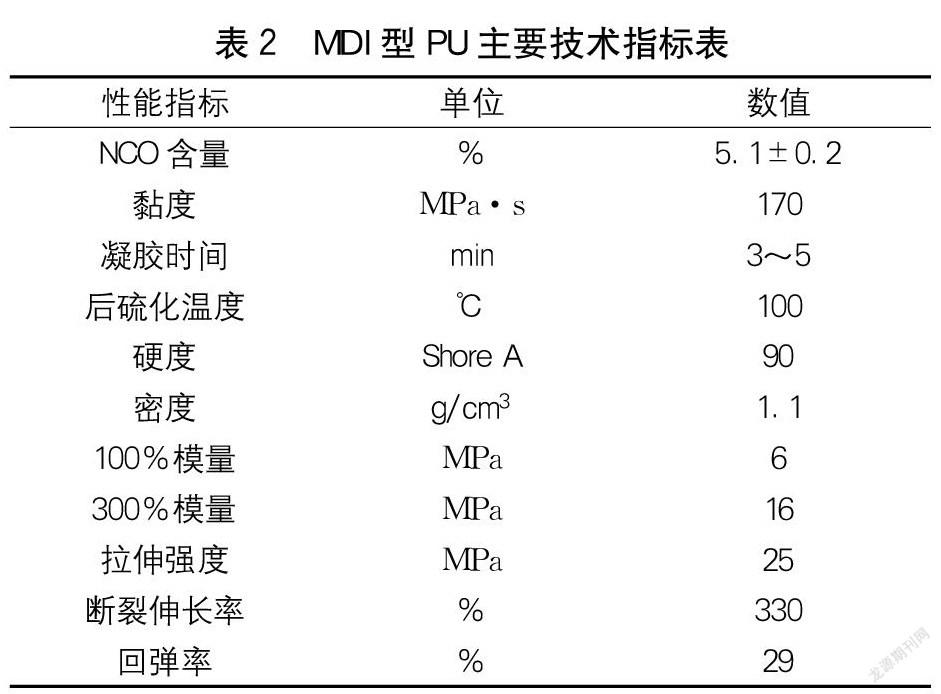

基质沥青:泰普克AH-70#基质沥青,其主要技术指标见表1。PU:MDI型PU,由徐州熠辉扬新材料有限公司生产,其主要技术指标见表2。扩链剂:MOCA扩链剂( 3二氯4,4二氨基二苯基甲烷)。芳烃油:芳烃含量为82%。SBS:1303-1(YH-791H)SBS改性剂,由岳阳市巴陵佳云石化有限公司生产。

2 制备工艺影响研究

PU/芳烃油复合改性沥青性能影响研究/黄显全

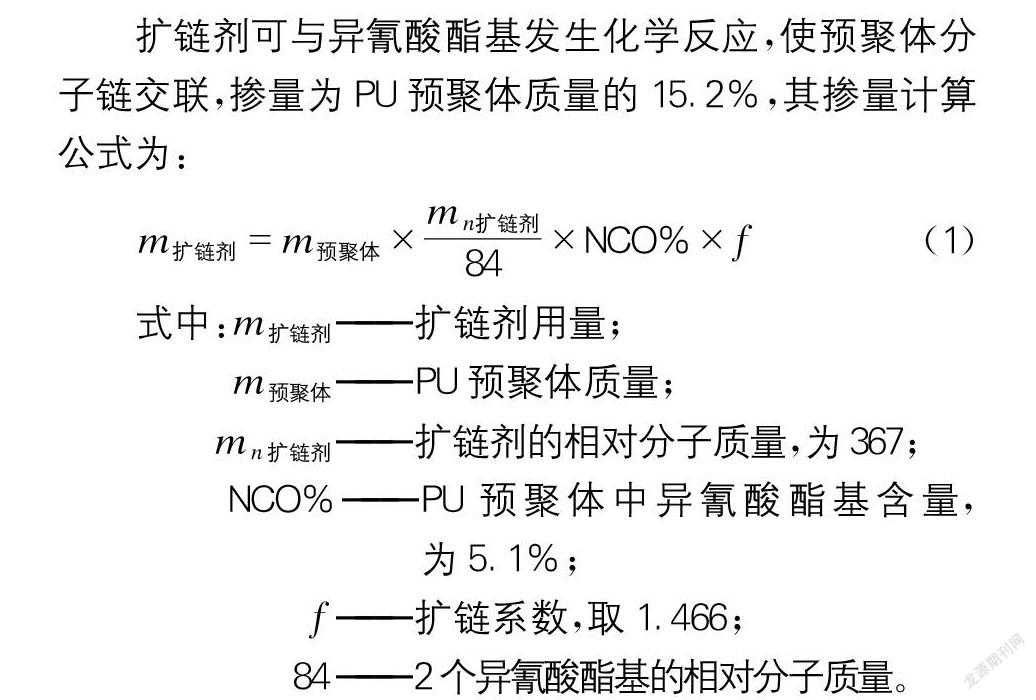

扩链剂可与异氰酸酯基发生化学反应,使预聚体分子链交联,掺量为PU预聚体质量的15.2%,其掺量计算公式为:

m扩链剂=m预聚体×mn扩链剂84×NCO%×f(1)

式中:m扩链剂——扩链剂用量;

m预聚体——PU预聚体质量;

mn扩链剂——扩链剂的相对分子质量,为367;

NCO%——PU预聚体中异氰酸酯基含量,为5.1%;

f——扩链系数,取1.466;

84——2个异氰酸酯基的相对分子质量。

刘颖等[9]认为1 000~1 400 r/min的圆盘锯齿搅拌有利于PU预聚体与沥青间的化学反应。孙敏[1]采用圆盘锯齿搅拌30 min制备PU改性沥青。曾俐豪等采用高速剪切的方式制备热固性PU改性沥青,结果表明剪切温度是主导工艺因素之一,剪切时间和剪切速率宜控制在10~40 min、1 500~3 000 r/min。综上所述,改性沥青制备工艺为:(1)加热500 g泰普克AH-70#沥青至165 ℃,加入MOCA扩链剂与芳烃油,于160 ℃~165 ℃、3 000 r/min剪切30 min;(2)冷却至搅拌温度;(3)加入PU,采用圆盘锯齿搅拌器搅拌一定时间;(4)100 ℃烘箱保温养护1 h,取出备用。初定PU预聚体掺量为10%,芳烃油掺量为3%,以改性沥青软化点为设计目标,采用三因素三水平L9(33)正交实验设计,对PU改性沥青最佳工艺进行研究,结果见表3。

由表3可知,各因素对复合改性沥青软化点的影响程度排序为搅拌温度(σ=3.3)>搅拌时间(σ=0.6)>搅拌速率(σ=1.3)。其原因可能是,温度的改变直接影响了PU改性沥青与沥青间的反应速率,即影响了单位时间内参与反应分子的多少,因此温度是软化点的主要影响因素,而搅拌时间影响化学反应的总程度,故对软化点也有较大影响。软化点最高值为52.0 ℃,因此以软化点为目标的最佳制备工艺组合为:搅拌温度120 ℃、搅拌速率3 000 r/min、搅拌时间20 min。

为进一步分析各因素对PU改性沥青软化点的影响,将表3中各因素不同水平均值绘制成图,见图1。

由图1可知:

(1)随搅拌温度的升高,PU改性沥青软化点及其增率均提高。图1中,搅拌温度从100 ℃提高到110 ℃,再提高到120 ℃的过程中,软化点分别提高了1.9 ℃和6.0 ℃,软化点随温度的升高而升高,且增长速率明显增高。PU与沥青间存在两种反应:①PU的固化反应;②PU与沥青某些活性官能团之间的反应。而搅拌温度的升高,促使这两种反应加剧,软化点增长速率提高。E478299F-2AA7-47A9-AF52-9D63ECEA0766

(2)随搅拌速率的提高,PU改性沥青软化点小幅度升高。图1中,软化点随搅拌速率的提高基本呈线性提高的趋势,增长幅度较小,搅拌速率从1 000 r/min增至3 000 r/min时,软化点仅提高了1.3 ℃,说明搅拌速率对软化点的影响较小。

(3)随搅拌时间的延长,PU改性沥青软化点提高,软化点增长速率降低。图1中,搅拌时间从10 min延长至20 min,再延长至30 min的过程中,软化点分别提高了1.9 ℃和1.3 ℃,软化点随搅拌时间的延长而提高,但搅拌时间超过20 min时,软化点趋于稳定,这说明延长搅拌时间对PU沥青改性反应有一定的促进作用,且至少搅拌20 min才能达到较好的改性效果。

3 性能影响研究

本试验中,利用富含轻质油分的芳烃油来补充PU沥青中由于化学反应消耗的轻质组分,探究PU/芳烃油复合改性沥青性能随掺量的变化规律。采用既定工艺制备PU/芳烃油复合改性沥青,工艺参数为:搅拌温度120 ℃、搅拌速率3 000 r/min、搅拌时间20 min,基于沥青三大指标试验、动态剪切试验、低温弯曲蠕变试验,研究复合改性沥青性能。

3.1 三大指标试验

几种不同PU掺量下沥青的三大指标测定结果见图2,图中标识“A1-PU10”代表芳烃油掺量为1%、PU掺量为10%的复合改性沥青,其余依此类推,下文亦同。A1-PU10和A1-PU15满足《公路沥青路面施工技术规范》中聚合物改性沥青Ⅲ类Ⅲ-B的要求,A3-PU10和A3-PU15满足聚合物改性沥青Ⅲ类Ⅲ-C的要求。

由图2可知:

(1)相同芳烃油掺量下,10%PU掺量的改性沥青针入度与延度比15%掺量的高,而软化点较低;然而,相同PU掺量下,1%芳烃油掺量的改性沥青针入度与延度较3%掺量的低,而软化点较高。因此推断,随PU掺量的增加或芳烃油掺量的降低,PU沥青的针入度、延度均减小,软化点提高。PU中活性官能团与沥青中芳香族化合物反应形成固化物[1],同时,PU自身加成反应形成的交联结构使改性沥青整体进一步硬化,造成针入度与延度的降低及软化点的升高,使得高温性能提高、低温性能降低。而芳烃油富含轻质油分[10],其掺量增加可使沥青针入度与延度增大、软化点降低。

(2)四种复合改性沥青的软化点排序为A3-PU10 (3)PU与芳烃油的比例在3∶10时,复合改性沥青与基质沥青三大指标接近。在图2中,几组复合改性沥青的三大指标基本介于基质沥青与SBS沥青之间,其中A3-PU10沥青的针入度、软化点、延度值分别为65.3(0.1 mm)、52.0 ℃、19.5 cm,基质沥青对应指标值分别66.5(0.1 mm)、45.4 ℃、18.1 cm,二者针入度与延度十分接近,軟化点相差6.6 ℃。试验中,芳烃油掺量为3%时,10%掺量的PU与沥青反应所消耗的轻质组分被芳烃油所补充,且芳烃油中轻质组分仍有一定冗余,能够基本消除PU固化造成的性能影响。 3.2 动态剪切流变(DSR)试验 本试验中采用DHR-1型流变仪的温度扫描模式,温度区间取46 ℃~82 ℃,加载频率10 rad/s,应变水平12%,平板直径25 mm,测试间隙1 mm,升温速率2 ℃/min,测定不同种类沥青的复数模量及相位角并计算车辙因子,取中段温度区间48 ℃~80 ℃进行分析,绘制如图3所示,RAH70#代表AH-70#沥青在温度分析区间内的车辙因子极差,其余同理。 由图3可知: (1)随PU掺量的增加或芳烃油含量的减少,复合改性沥青感温性能及高温稳定性显著提升。图3中,在扫描温度区间48 ℃~80 ℃内,不同种类沥青的车辙因子极差排序为RAH70# (2)PU掺量为10%、芳烃油掺量为3%时,复合改性沥青与基质沥青高温稳定性十分接近。复合改性沥青与基质沥青的车辙因子变化曲线相差极小,说明二者温度敏感性和高温性能十分接近,再度印证了上文中PU与沥青反应程度范围的推论。 3.3 低温弯曲蠕变(BBR)试验 采用-12 ℃低温弯曲蠕变试验测定沥青蠕变劲度S,表征沥青低温性能,结果见图4。 由图4可知: (1)随PU掺量的增加或芳烃油含量的减少,复合改性沥青低温性能显著降低。几种沥青的蠕变劲度排序为SA3-PU10 (2)A3-PU10沥青与基质沥青的低温性能相似。3%芳烃油、10%PU掺量条件下,复合改性沥青的S值为93.6 MPa,基质沥青的S值为95.7 MPa,二者指标值十分接近,说明二者低温性能接近。 4 结语 为探究PU与芳烃油复合改性沥青的制备工艺及性能特征,对复合改性沥青进行了制备工艺、三大指标及高低温性能研究,得出的结论如下: (1)复合改性沥青软化点的影响程度排序为搅拌温度>搅拌时间>搅拌速率,以软化点为目标的最佳制备工艺组合为:搅拌温度120 ℃、搅拌速率3 000 r/min、搅拌时间20 min。 (2)PU掺量增加或芳烃油掺量降低时,复合改性沥青的针入度、软化点、车辙因子和蠕变劲度均提高,但延度降低,说明随PU掺量的增加或芳烃油掺量的降低,会使复合沥青高温性能提高、低温性能降低。 (3)PU与芳烃油的掺量分别在10%和3%时,复合改性沥青与基质沥青三大指标、温度扫描及低温弯曲蠕变实验结果均较为接近。 参考文献: [1]孙 敏,郑木莲,毕玉峰,等.聚氨酯改性沥青改性机理和性能[J].交通运输工程学报,2019,19(6):49-58. [2]班孝义.聚氨酯(PU)改性沥青的制备与性能研究[D].西安:长安大学,2017. [3]张争奇,张英楠,黄硕磊.SBS-PU复合改性沥青及其混合料路用性能研究[J].重庆交通大学学报(自然科学版),2020,39(5):76-84. [4]张争奇,田中男,黄硕磊,等.SBS-PU高黏高弹沥青材料组成及工艺参数研究[J].建筑材料学报,2020,23(1):100-107. [5]XU L,LI X,ZONG Q,et al.Chemical,morphological and rheological investigations of SBR/SBS modified asphalt emulsions with waterborne acrylate and polyurethane[J].Construction and Building Materials,202 272(9):121 972. [6]ZHANG Z,SUN J,HUANG Z,et al.A laboratory study of epoxy/polyurethane modified asphalt binders and mixtures suitable for flexible bridge deck pavement[J].Construction and Building Materials,2021(274):122 084. [7]YUSOFF N,KHAIRUDDIN F H,RAHMAD S,et al.Engineering and leaching properties of asphalt binders modified with polyurethane and Cecabase additives for warm-mix asphalt application[J].Construction and Building Materials,2020(238):117 699. [8]高 源.PU/SBS復合改性沥青防水卷材的制备及工艺研究[J].新型建筑材料,2019,46(8):159-162. [9]刘 颖,辛 星. 道路用聚氨酯改性沥青的制备工艺研究[J]. 中外公路,2015,35(5):255-259. [10]吴佩尊,杨 梅,宁爱民,等.芳烃油中芳香分含量测定方法的考察与对比[J].石油沥青,2007,21(6):68-71.E478299F-2AA7-47A9-AF52-9D63ECEA0766