2109号台风“卢碧”路径和强度特征及预报偏差分析

曾瑾瑜,林金凎,余洋,陈秋萍,尹丝雨

(1.福建省气象台,福建 福州 350008;2.福建省灾害天气重点实验室,福建 福州 350008)

1 引言

福建省地处东南沿海,受热带气旋的影响较大,每年因台风造成重大经济损失和人员伤亡,进一步提高热带气旋路径和登陆点预报的准确率是热带气旋预报的关键[1-2]。热带气旋的异常路径加大了预报的难度,异常路径往往受到副热带高压[3-5]、西风槽[3]、大陆高压[4-5]、多台风相互作用[4,6]、台湾岛地形[7]和高层引导气流[5]等因素的影响。

南海热带气旋的活动受高空流场的影响很大,在高空环流很弱或引导气流不明显的形势下,路径常常发生曲折和打转的现象。国内学者对南海台风的路径和强度做了一些研究。薛纪善等[8]利用台风数值预报模式研究了多个热带气旋相互作用对南海热带气旋异常路径的影响;林巧美等[9]分析出0411 号南海台风跳跃式移动的主要原因是高空引导气流的加强以及热带低压北部东风波系统对其产生的吸附作用;陈干劲[10]利用影响台风移动外力作用的主要因子来定量预报南海台风路径。但是,南海热带气旋异常路径的预报能力还是非常有限的,加之其在近海生成,大多在发生发展时登陆,分析预报稍有犹豫就容易造成预报决策的失误,因此南海热带气旋有时比强台风造成的灾害还大[11]。

2109 号台风“卢碧”生成于闽粤交界西南方的南海,是典型的南海台风,其路径为向东北方向移动(见图1),较为罕见,并先后登陆广东和福建,这在历史上也属首次;与其路径相似的历史个例极少,仅与1205 号台风“泰利”和1407 号台风“海贝思”有些相似,而台风“卢碧”降水影响更大,极端性更强。

图1 台风“卢碧”路径图(a)和台风“卢碧”中心最低气压、中心最大风速和移动速度时序图(b)Fig.1 The track of typhoon"Lupit"(a)and Time sequence diagram of the minimum air pressure in the center of typhoon"Lupit",the maximum wind speed in the center of typhoon"Lupit"and the moving speed of typhoon"Lupit"(b)

台风“卢碧”于2021 年8 月4—7 日登陆并影响福建省,给福建省沿海带来重大风雨影响,多地出现不同程度灾情,造成3.7 万人受灾,房屋倒塌310间,农作物受灾3.6 千公顷,损毁水利设施51 处,损毁道路97 处。全省因防汛排险失踪1 人,直接经济总损失1.2 亿元。统计影响期间的各站日雨量(4 日08 时—8 日08 时,北京时,下同),平潭282.7 mm 突破本站1961 年以来历史极值,长乐、福清和连江等地的日雨量也均位列本站历史前十。与2010 年以来登陆和影响福建台风的过程雨量相比,台风“卢碧”最大累积雨量为454.5 mm(长乐),位列第四。

台风“卢碧”从起编低压到编报台风,各家数值模式一直在不断调整其路径和降水预报,预报极不稳定。5 日登陆当天,模式预报又出现路径的重大调整,导致从客观到主观全部预测失误,原本预测路径和降水以影响广东为主,最后其主要影响却在福建;6 日白天在福建缓慢移动时,中国气象局(China Meteorological Administration,CMA,简 称“中央台”)的定强将其从热带风暴降级成热带低压,升级时间又偏晚,造成预报强度偏弱,以致6 日福建沿海阵风风力预报偏小。上述两点均造成决策服务的被动,给及时精准的气象服务带来一定的困难。由此可见,台风“卢碧”对福建的风雨影响预报的关键点在于台风路径的把握和强度的预报。本研究尝试通过自动站、雷达、风廓线雷达等实况资料和欧洲中期天气预报中心(European Centre for Medium-Range Weather Forecasts,ECMWF,简 称EC)的全球模式细网格、0.25°×0.25°经纬度分辨率的ECMWF 再分析产品(ECMWF Re-Analysis Interim,ERA - Interim)和有限区域数值模式(Weather Research and Forecasting,WRF)等资料,对此过程的路径和强度进行复盘和总结,并进行诊断和分析,以期对未来的预报工作有所帮助。

2 概况

2.1 台风概况

南海热带低压于8 月2 日下午在广东雷州半岛东部海面上生成,8 月4 日08 时在广东近海加强为热带风暴“卢碧”;5 日11 时20 分左右登陆广东汕头市南澳县沿海,并维持热带风暴级于当日16 时50分在福建东山沿海再次登陆,之后中心沿中南部沿岸曲折缓慢北上;6 日05 时减弱为热带低压,23 时在福建莆田秀屿近海再次加强为热带风暴;7 日11时减弱为热带低压,而后转向东北方向移入东海南部,并逐渐远离福建。

2.2 背景分析

7 月下旬以来,越赤道气流明显增强,我国东南沿海西南季风强盛,带来充沛的暖湿气流,同时,副热带高压(以下简称“副高”)减弱东退,北方冷空气频繁南下,与西南暖湿气流对峙于我国华南和东南沿海地区,形成一条强盛的热带辐合带,成为孕育台风的绝佳环境。此外,受前期“拉尼娜”事件和雨季副高明显偏强影响,我国沿海海温明显偏高,为台风的生成发展提供了充足的能量。在此背景下,热带低压在南海季风槽中粤西近岸生成,并在近海加强成台风“卢碧”。由于冷暖空气势均力敌,热带辐合带稳定维持少动,引导气流较弱。另外,与副高常年气候平均的东西向带状形态不同,台风“卢碧”影响期间,副高呈弧状分布,其中一段偏南,位于台风南侧,另一段偏北偏东,位居日本以东远洋。

2.3 台风特征

从图1 可以看出,忽略路径的短期波动,台风“卢碧”的移动路径以东北方向为主,其主要特征为:(1)近海生成且强度较弱:台风“卢碧”近岸生成,从生成到登陆时间短,临登陆时强度维持并略有加强,防御难度大;在其生命史中强度较弱,以热带低压和热带风暴级别为主。(2)路径曲折且移速缓慢:引导气流多变且偏弱,导致其路径曲折,生命史中数次出现停滞不动。

3 台风移动路径分析

台风“卢碧”的路径可分为以下几个阶段:(1)东行阶 段:2 日17 时—4 日20 时。2 日大陆 高 压 减弱,副高偏北偏东,西南季风推动;3 日大陆高压打通,高压边缘东风较弱,仍以西南季风引导为主;4日前期北段副高西伸,大陆高压加强,此阶段在鞍型场中,引导气流弱,台风稳定地向偏东方向移动。(2)北行阶段:4 日20 时—5 日08 时。4 日傍晚起,从图2a和2b可以看出,副高脊线(从关岛到菲律宾南边)整体北抬。随着高空槽东移,北段副高东退,但台风中心离北段副高较远,所以主要由南段副高推动,台风移向的偏北分量加大,引导台风“卢碧”向偏北方向移动;琉球群岛附近热带低压生成(10 号台风“银河”前身)(见图2c),与台风“卢碧”距离1200 km 左右,双台风效应初显,但因热带低压较弱,主要还是以相对较强的台风“卢碧”的移动路径为主,缓慢北上,此阶段台风以偏北行为主;(3)东北行二次登陆并北上阶段:5 日08 时之后。阶段(2)和(3)为台风登陆前移向从偏东转偏北再转偏东的出现时间,是预报的难点,阶段(3)即登陆当天,也是主客观预报集体失准的时间,下文将重点分析登陆日东北行阶段。

图2 4日500 hPa高度场和海平面气压场Fig.2 The height field of 500 hPa and the sea level pressure field on the 4th

3.1 模式路径预报检验和偏差分析

3.1.1 路径预报检验

台风“卢碧”自其前身南海热带低压2 日17 时编号以来,各家数值模式就不断调整其路径预报结论,临近时仍出现登陆点无规律调整和登陆时间不断提前等情况,给登陆当天的预报服务造成极大的困难。

在台风路径预报中,当日08时主观预报一般参考前日20 时客观模式的预报结果,当日14 时和17时主观预报参考当日08 时的客观模式预报结果。我们选取可对比时次的主客观模式对5日的路径预报进行分析(见图3)。

图3 5日08时中央台主观预报路径(蓝色实线)、福建省台主观预报路径(紫红色实线)和4日20时EC模式客观预报路径(橙色虚线)Fig.3 The subjective forecast path of CMA at 08:00 on the 5th(blue solid line),the subjective forecast path of the Fujian Provincial Station(purple solid line)and the objective forecast path of the EC model at 20:00 on the 4th(orange dashed line)

以客观预报中常参考的EC 模式为例,起编低压后,2 日20 时预报路径5 日登陆广东后穿过福建内陆北上,3 日08 时预报路径5 日登陆广东后穿过福建沿海北上,3 日20 时预报路径又回到5 日登陆广东后穿过福建内陆北上。4 日升级为热带风暴后,预报则发生了较大调整,4 日08 时预报路径5 日登陆广东后,先到福建沿海再到内陆,打转后从沿海北上,20时预报路径5日登陆广东后,停滞打转到6 日,7 日才移至福建。在登陆当天,5 日08 时仍预报广东登陆后西进福建后再逐渐出海。由模式的客观预报可见,登陆时间总体定在5日,但时间不断调整,台风西伸点位置和时间不同,临近时调整较大,4 日20 时多家集合预报支持台风在陆地移动缓慢的结论,而这一预报是登陆当天预报服务材料最主要的参考依据。

主观预报以中央台和福建省气象台(简称“福建省台”)预报结果为例(表1 中分别以北京和福州体现)。在客观预报的基础上,中央台前期预报的登陆位置更偏沿海,随着时间西伸点往西调整。3日08时和17时,中央台预报台风5日傍晚到夜间擦过或登陆闽粤交界沿海,4 日08 时则改成5 日上午登陆粤东到中南部沿海,17时将时间调后,变成5日中午到夜间登陆粤东到中南部沿海;在经历了模式的重大调整后,5 日08 时,中央台将预报改成5 日上午登陆粤东到闽南,强度减弱,在广东境内回旋,减弱消失,5日14时,台风已经来到粤东海面时仍维持上一报。由此可见,5 日登陆日,中央台预报台风登陆后减弱停滞于广东,从预报决策来说,造成了广东省和福建省重点防范的重大差别,使得服务工作陷入被动。

福建省台从编报台风后开始发布台风路径预报,在路径方面,总体预报西伸点比中央台更偏东,5 日初报路径随中央台但偏东,下午14 时实况已到粤东沿海时将路径进行调整,比中央台更早更好。

分析可见,南海台风生命史短,台风生成后很快就登陆,造成预报误差较大。取相同起报时次的路径预报进行误差对比(见表1),福建省台对台风“卢碧”的路径预报较为成功,24 h 误差100.6 km,48 h误差145.6 km,72 h误差241.8 km,领先于大部分主客观模式的预报结果,其中包括中央台主观预报和EC 客观预报及最优客观模式集成预报(如:上海集成预报SSTC),也优于南海台风历史平均误差(24 h:124.7 km,48 h:222.6 km,72 h:326.5 km[12]),体现了预报员对临近时效路径预报的优势及对客观模式台风路径预报产品的订正能力。值得注意的是,在这次过程的预报中以往并非主流的参考模式韩国主观预报,取得了最优效果。

表1 各家模式72 h路径预报误差对比(单位:km)Tab.1 Comparison of 72 h track forecast errors of various models(unit:km)

下面我们对预报偏差进行进一步的总结和分析。

3.1.2 模式偏差分析

台风“卢碧”路径的预报偏差与环境形势的调整有着直接的关系。台风“卢碧”于5 日11:20 左右登陆广东沿海,准确预报5 日08 时500 hPa 形势场对台风“卢碧”路径及登陆点预报极为重要。

先进行实况分析。从4 日500 hPa 高度场观测可以得知(见图2a 和2b),大陆高压减弱,北段副高588 dagpm线西脊点东退至120°E以东附近,南段副高588 dagpm 线北抬,此时台风“卢碧”主要以向北分量为主;5 日08 时(见图4),大陆高压略有加强,随着高空槽东移至内蒙古东部至河南南部一带,整体副高东退,北段副高588 dagpm 线西脊点继续东退至130°E,南段副高588 dagpm线同样也是西脊点东退至115°E 以东。高空槽和副高为台风“卢碧”提供了向东分量。到了20时(图略),北段副高西脊点继续东退至135°E,而南段副高588 dagpm线则略有北抬。双台风作用同样也为台风“卢碧”提供了向东分量:5 日南海的海温为27~30 ℃,加之广东近岸水深较浅,有利于台风“卢碧”强度维持到略强;原本强度较弱且随台风“卢碧”一起移动的东面低压强度逐渐增强,发展成10 号台风“银河”后,与台风“卢碧”距离在1100 km 左右,产生藤原效应。当台风“卢碧”强度较强时,其路径影响较弱的台风“银河”,总体向东北移动;当台风“银河”逐渐加强编号,海峡中季风对流云团强烈发展,双台风产生逆时针互旋,台风“卢碧”仍然是以东移为主。

下面重点分析EC 模式3 日08 时、3 日20 时、4日08 时和4 日20 时4 趟起报5 日08 时的预报高度场。与5日08时实况场对比(见图4),4个时次起报的预报场在台风自身强度和几个影响的主要环境因素方面,都做出了不同的预报。大陆高压的预报偏弱,最弱的时次是4日20时。3日08时预报场,槽偏北偏快,副高预报偏弱(北段副高西脊点更偏东至132°E,南段副高588 dagpm 线位置接近,中心偏弱),而台风“卢碧”的预报位置较实况偏西南,离岸较远,预报强度较强(987.5 hPa)更接近实况(985 hPa),东面低压位置更北,预报强度较强与实况一致(995 hPa);环境场导致其偏东分量较大,而相似的强度预报导致其双台风效应与实况更为接近;台风在东北移登陆广东后即沿海移出,其路径最接近实况。3日20时预报场,槽偏北偏快,副高预报偏弱(北段副高西脊点接近实况130°E,略偏东,南段副高588 dagpm 线略北但中心偏弱),台风“卢碧”的预报位置较实况偏东北,离岸更近,预报强度(990 hPa)较实况(985 hPa)偏弱,东面低压预报位置偏西北,强度(997.5 hPa)较实况(995 hPa)偏弱;台风“卢碧”由高空槽推动,很快上岸,南段副高北抬,双台风本身强度较弱,作用也较弱;环境提供的偏北分量较大,路径报偏内陆。4日08时预报场,槽偏北偏慢,副高预报较上两报更弱(北段副高西脊点偏东至131°E,南段副高588 dagpm 线偏南,中心偏弱),台风“卢碧”的预报位置与实况一致,预报强度(990 hPa)较实况(985 hPa)偏弱,东面低压预报位置偏西北,强度(997.5 hPa)较实况(995 hPa)偏弱,环境场更弱;台风“卢碧”由南段副高偏北推动登陆后,随着高空槽靠近东北移停滞打转后移出,仍是以偏北分量为主。4 日20 时预报场,槽偏北偏慢,副高预报是这4报最弱的(北段副高西脊点最偏东至133°E,南段副高588 dagpm 线偏南,中心偏弱),台风“卢碧”的预报位置已经登陆,预报强度(990 hPa)较实况(985 hPa)偏弱,东面低压预报位置偏西北,强度(997.5 hPa)较实况(995 hPa)偏弱;台风“卢碧”在岸上减弱较快,在弱环境场中停滞,高空槽移近后打转时间较长。由此可见,越临近登陆,槽的速度报得偏慢,副高报得偏弱,台风(“卢碧”和“银河”)报得偏弱,大陆高压报得偏弱。

图4 5日08时500 hPa高空观测、500 hPa实况高度场(橙色实线),EC模式3日08时预报场(绿色虚线)、3日20时预报场(蓝色虚线)、4日08时预报场(红色虚线)和4日20时预报场(黄色虚线)Fig.4 High-altitude observations and height field(orange solid line)of 500 hPa at 08:00 on the 5th,the forecast field of EC model at 08:00 on the 3rd(green dotted line),20:00 on the 3rd(blue dotted line),08:00 on the 4th(red dotted line)and 20:00 on the 4th(yellow dotted line)

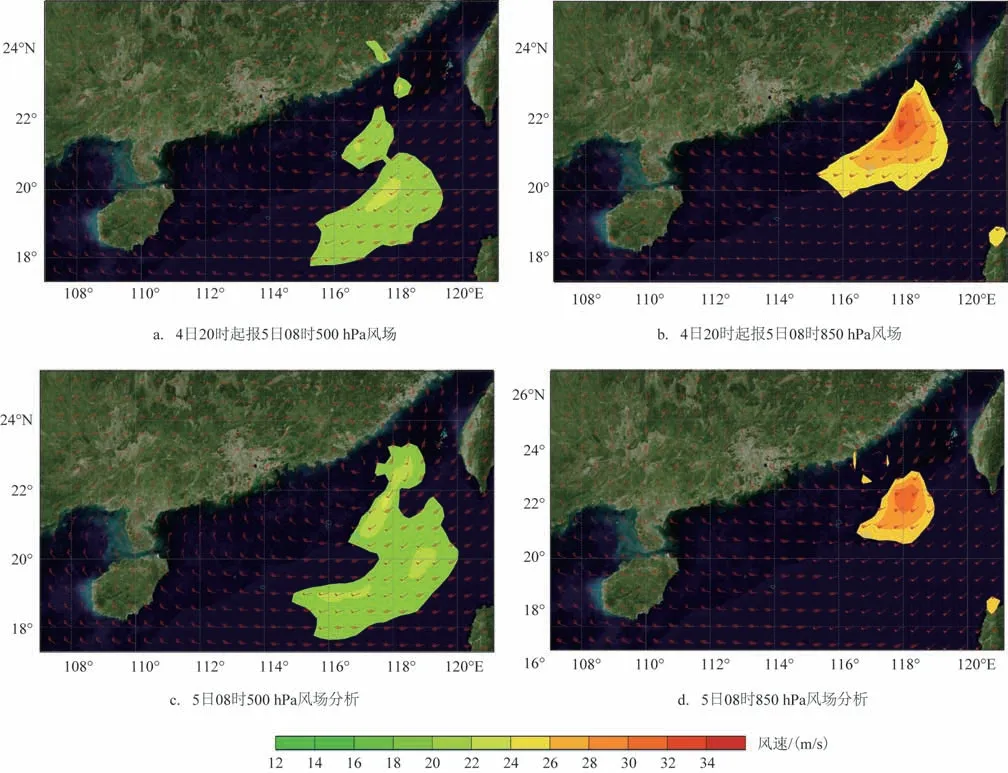

我们对风场进一步分析,对比4 日20 时起报的预报场和5日08时实况场(见图5)。预报场500 hPa西南季风明显偏弱,850 hPa 台风西侧风速预报偏小,但东南象限风速预报偏大,预报台风向偏北方向移动,但实况台风西侧风速较大,东南象限风速不够强,台风向北移动比较困难。从台风结构可以看出,4 日20 时预报台风往陆地走,减弱较快,实际上4 日夜间—5 日,台风有所发展,中心风速和大风半径都有所增大,中心环流清楚,不对称性减弱。

图5 5日08时500 hPa和850 hPa 风场分析及EC 12 h预报场对比Fig.5 Comparison for the wind field of 500 hPa of 850 hPa and EC 12 h forecast fields at 08:00 on the 5th

由此可以判定,台风“卢碧”的位置(同一时刻台风中心的观测位置与预报位置的差异)和强度、副高强弱和进退时间的早晚及形态的改变(偏北转偏东分量的时间)、高空槽移动的快慢和槽底的位置、东面台风“银河”发展的强弱和双台风效应(是强拉弱还是互旋)及大陆高压的强弱均对台风“卢碧”的路径产生重要影响。忽略短期波动,台风路径总体受季风辐合带影响较大,没有脱离其控制,受西南季风的引导向东北方向移动。

3.2 台风路径诊断预报与分析

预报员在模式的路径预报方面遇到了困难,现在尝试从常规方式和实况场的变化进行分析,提早捕捉有利台风东北行的环境场变化信息,以期对台风路径预报有订正依据。

3.2.1 强风法则

研究表明,台风风场结构中不对称强风区的转移,导致台风移动方向改变,台风有向强风区轴线方向(最大风速的去向)移动的趋势[13-14]。如图6 的500 hPa风场实况所示,4日08时大风速区移至东南象限,按照强风法则(风场不对称理论),台风向东北方向移动。4 日20 时以后,台风中心右侧偏南风强盛,台风转为偏北方向移动。5日08时以后,大风区再次偏移至东南象限,台风转向东北方向移动。

图6 500 hPa流场叠加台风路径(蓝色箭头表示最大风速的去向)Fig.6 The flow field superimposed typhoon path at 500 hPa(the blue arrow indicates the direction of the maximum wind speed)

3.2.2 利用变压预报

一般台风向3 h 或24 h 最大负变压中心偏西半个经距的方向移动[15]。24 h最大负变压中心在5日07—15 时均位于广东南澳县沿海,其中07—09 时为-10 hPa,10—13时为-11~-12 hPa(11—12时为最大值-12 hPa,对应登陆南澳时间),14—15时为-10~-8 hPa;16—17 时中心移至福建东山沿海,为-6~-7 hPa。台风“卢碧”也正好向24 h最大负变压中心偏西半个经距的方向移动(图略)。

台风路径大致同3 h 正负变压中心的连线平行,若此连线有突然的变化则是台风转向之征兆[15]。3 h 正负变压中心连线的变化对台风路径的变化有一定的指示意义。如图7 所示,5 日05 时台风“卢碧”往偏北方向移动,此时3 h 变压正中心位于江西北部,负中心位于闽南近海,正负变压中心连线接近于南北方向;而到了11 时,3 h 正变压中心位于珠江口附近,而负变压中心位于闽粤交界的沿海,正负变压中心连线接近于东西方向,此时台风“卢碧”的路径也转向东北。

图7 3 h变压场(红色粗直线为正负变压中心的连线)Fig.73-hour transformer field(the red thick straight line is the connection between the positive and negative transformer centers)

可见利用变压预报方法来预报台风“卢碧”登陆日由偏北路径转为东北路径,效果较好。

3.2.3 南亚高压

台风路径预报主要抓住对台风移动起引导作用的气流,一般情况下,多以分析500 hPa 环境场的引导气流为主。但是应注意到,500 hPa环境场的变化与高层200 hPa 环境场的变化有着密切的关系。副热带西风急流作为大气高层动量和质量集中的西风带,可通过动力和热力等作用影响中下层系统活动,特别是急流核的位置和强度将影响其南侧中下层高压的强度和稳定。因此在台风的预报分析中,不仅要关注中低层系统,更要注重高层系统的分布和变化以及高低层系统的垂直配置。分析高层流场的形势和演变以及对其下部环境场的影响,有利于正确分析下部环境场的演变趋势,并对台风路径预报进行有效订正。

对比4 日20 时和5 日20 时200 hPa 的高度场和风场(见图8),可以看到,随着东北亚槽线的加深东移,西风带急流核增强,南亚高压有所东扩,经向梯度加强,东脊点和脊线有所南压。华南沿海全区为正变高,由偏东气流转为东北气流,不利于台风登陆陆地。文献中同样记载,当南亚高压中心位于100°E 以西的高原上,且我国东部大陆上空没有高压单体存在时,影响我国的台风往往会北上转向[16]。

图8 200 hPa高度场和风场(高度场:红色实线;风场:红色风向杆;风速:黄色等值线)Fig.8 The height field and wind field of 200 hPa(Height field:red solid line;wind field:red wind shaft;wind speed:yellow contour)

最后我们通过ERA-Interim 再分析和WRF_ARW3.9.1数值模式资料,对路径进行分析。

3.2.4 引导气流

采用0.25°×0.25°分辨率的ERA-Interim 再分析资料,根据引导气流公式[17],计算台风“卢碧”700~850 hPa、500~850 hPa 和300~850 hPa 各层平均引导气流,发现引导气流基本相同。因台风较弱,我们主要参考500~850 hPa 之间的平均引导气流(见图9)。图中可以看到,台风“卢碧”沿着广东海陆边界擦边而行时,其北部大陆上呈现气旋性涡旋的引导气流与台风逆时针环流同向,夹角较小。唐家翔[18]的研究指出,引导气流与南海台风路径夹角平均为25.75°,当该夹角较大(最大可达到32.89°)时多呈现倒抛物线型;夹角较小(基本小于20.38°)时,基本为西北行登陆转向东北的路径。台风“卢碧”更倾向于在东北风引导气流导向下,西北转向东北行进。此外,双台风产生互旋效应,位于西侧的台风“卢碧”向东南方向旋转。因此,在引导气流的作用下,台风以东北方向移动为主,近岸有东南的分量,导致台风擦岸而行,无法登陆深入到内地。

图9 500~850 hPa引导气流图Fig.9 The diagram of 500~850 hPa guide airflow

3.2.5 地形敏感性试验

我们采用WRF 模式做地形敏感性试验,4 个试验中,一致的设置为:

(1)模拟时间为2021 年8 月2 日00 时—8 日00时(世界时),前12 h 为初始化时间,输出结果不参与分析。模式区域为109°~121°E,18°~26°N,本次模拟全部为单层,无嵌套。

(2)WRF模式分辨率约9 km,其中大气模块调用WRF_ARW3.9.1,水平分辨率为9 km,垂直方向分为26 层,使用的参数化方案为Kessler 暖云方案、BMJ(Betts-Miller-Janjic)积云对流参数化方案、RRTM 长波辐射方案、Dudhia 短波辐射方案、YSU(Yonsei University)边界层参数化方案、MM5 相似理论近地面层方案和Noah Land Surface 陆面方案,初边界数据来自EC-Interim,地形数据来自WRF_GTOPO30,时间分辨率为逐小时输出。

(3)海 洋 模 块 调 用ROMS_Rutgers(Regional Ocean Model System),水平分辨率为1/24°,垂直方向分为30 层,主要参数化方案为三阶迎风偏心差分,Chapman 边界条件与非局部闭合KPP(The KProfile Parameterization)垂直湍流混合方案,初始、侧边界和水深数据由1/12°的HYCOM(HYbrid Coordinate Ocean Model)和ETOPO2 提供,时间分辨率为逐3 h输出一次。

当调用两个模块时,大气模块向海洋模块输送海表面风速和风应力,海洋向大气模块输送海表面温度。

敏感性试验方案设计如下:

(1)Exp01:单独驱动WRF;

(2)Exp02:单独驱动WRF,修改地形文件(全场高度削为原先的0.5倍);

(3)Exp03:单独驱动WRF,修改地形文件(全场高度削为0);

(4)Exp04:大气和海洋模块耦合,即同时驱动WRF和ROMS模式。

将不同组敏感性测试结果与中央台提供的该个例的最佳路径数据集相对比。在路径方面(见图10),Exp01 和Exp04 的结果较接近中央台,其中海气耦合与WRF 模拟结果的差异主要位于113°~116°E 时(台风位于较宽阔海面区域),耦合结果更接近实况路径。对比Exp01—03,更改不同地形高度得到的模拟结果可发现,地形越低时,台风移动路径越偏向西北,越早登陆陆地,在陆地区域滞留时间越长且越深入。

图10 地形敏感性试验路径模拟结果对比(紫色实线:CMA提供最佳实况路径数据;红色实线:Exp01对应路径;绿色实线:Exp02对应路径;蓝色实线:Exp03对应路径;黄色实线:Exp04对应路径)Fig.10 Comparison of simulation results of paths based on terrain sensitivity tests(purple solid line:best live path data of CMA;red solid line:the path corresponding to Exp01;green solid line:the path corresponding to Exp02;blue solid line:the path corresponding to Exp03;yellow solid line:the path corresponding to Exp04)

综上所述,台风路径在无地形影响时更倾向陆地移动,有地形影响时更倾向于沿海移动。地形对弱台风有一定的影响。

4 台风强度分析

台风“卢碧”的强度同样经历了不同的变化阶段,我们关注5—6 日台风在福建行进时的强度。5日16:50台风二次登陆福建东山时维持热带风暴的强度,其间沿海岸线缓慢北上,6 日05 时,中央台将其降级为热带低压,直到23时才将其又升格成热带风暴。

从台风中心风速、距台风中心最近自动站的海平面气压和沿海自动站最大风速的时序图可以看出(见图11),6 日05—23 时,虽然台风定强减弱,但是距台风中心最近自动站的海平面气压从05 时开始经历短暂的升高后,14 时左右又迅速降低,沿海自动站最大风速同样有短暂减弱又迅速增强的趋势,其时间亦早于升格成热带风暴的23 时。因此,将升级成热带风暴的时间提前,应该是合理的。

图11 台风中心最大风速、沿海自动站最大风速和距台风中心最近自动站的海平面气压的时序图Fig.11 Time sequence diagram of the maximum wind speed in the center of typhoon,the maximum wind speed at the coastal automatic station,and the sea level pressure at the automatic station closest to the center of typhoon

根据福建省防汛办撤离标准,平均风力达到8级以上,渔排人员必须按照规定时间提前撤离上岸;由于中央台的定强,福建省台的主观预报也跟随中央台,使得在这期间定强偏弱,升格成热带风暴时间偏晚,导致6日预报对沿海风力预估不足,阵风风力预报偏弱。根据热带低压对应的预报风力,防汛办可解除撤离,但实况仍存在9~11级极大风,这使决策服务陷入被动。

下文将重点分析台风“卢碧”在福建期间缓行的强度变化。

4.1 热带风暴阶段

5 日夜间—6 日凌晨,台风“卢碧”初登陆福建时,低层环流结构清晰,眼区清楚,中心略空,具有一定的强度;受南亚高压底部东北风影响,风切较大,因此不对称结构明显。台风南侧对流发展旺盛,降水云系集中于台风南侧;期间主要是台风本体环流降水,强区位于台风中心外围螺旋雨带。

自2011年来,福建省已陆续建设风廓线雷达19部,其中最低探测高度可达100 m 左右。本次台风过程即可借助台风风圈半径内途经的风廓线雷达站的风场演变,来辅助判断台风的强度。从图12a可以看到,台风环流在5 日05—20 时前后影响漳州诏安,5日20时—6日05时前后影响漳州平和,风圈半径50 km 左右。5 日14 时临近诏安,6 日02 时临近平和。临近诏安时东南风急流加大,200 m 高度风速达到8~9 级(最低探测高度150 m,下同)。诏安至6 日08 时仍有7 级风速,平和以6 级风速为主。因此可以认为,在5 日夜间—6 日凌晨,认定其为热带风暴强度是合理的。

图12 风廓线雷达图Fig.12 The map of the wind profiler radar

4.2 热带低压阶段

4.2.1 陆地上6日05—16时

台风“卢碧”登陆福建缓行后中心强度有所减弱,眼区松散,定位主要依靠自动站资料,6 日05 时降为热带低压,但其东北象限东南急流强。9—11时距离中心100 km处的莆田沿海自动站,平均风6~7 级,局地8 级,阵风8~9 级。但我们具体分析多普勒雷达径向速度图(图略)可知,9 时厦门雷达观测台风中心位于厦门南面约20 km,8—9 时雷达观测近中心附近及莆田沿海径向风速为5~10 m/s,速度不大。从风廓线雷达图(见图12b和12c)可以看出,台风环流在6 日02—14 时前后影响厦门翔安,08—17时前后影响泉州晋江,风圈半径在50~60 km,08时临近翔安,14 时临近晋江,05—16 时两个站点以偏东风转西北风为主,风速较弱,以6级风为主。我们分析地面风场图(图略),海峡上季风急流的加强以及台风“银河”外围环流引导海上弱冷空气,在中北部沿海形成交汇,对风力和降水均有增幅作用。因此我们可以断定,中部沿海在此时间段出现大风是由不同的系统相互作用形成的,台风偏弱,大风风圈半径较小,强度仍可认定为热带低压。

4.2.2 陆地上6日17—23时

台风“卢碧”缓行后近海时,环流继续组织并重新出现清晰眼区,其东北象限东南急流强。17 时距离中心30 km 处的莆田沿海地面风速大,平均风8级,阵风8~9 级,局地10 级。从多普勒雷达径向速度图看出(图略),17—20 时厦门雷达观测台风中心位于莆田沿海东南方约20 km 左右,17—18 时雷达观测莆田沿海1.3 km 高度附近径向风速增大为15~20 m/s,19 时雷达观测莆田沿海1.5 km 高度附近径向风速增大为20~27 m/s,20 时径向风速更大。从风廓线雷达图可以看出(见图12d),距离台风30 km 的莆田秀屿风廓线雷达16 时起出现8 级风。平潭风廓线显示低层8级大风出现两次加强过程,后一次加强过程在16 时前后,与地面观测到的大风时间基本一致,可以认为台风在16时前后已经加强,因此应在17 时判定台风加强为热带风暴,早于中央台判定的23时。

5 结论

近年来灾害性天气频发,极端性天气事件增多,对社会、经济和环境产生重大影响,2021 年尤其突出。本文通过对2109 号台风“卢碧”的路径和强度特征及预报偏差进行分析。结论如下:

(1)台风“卢碧”在季风槽中生成,引导气流多变但总体较弱,副高、高空槽、双台风、大陆高压和西南季风等导致其移速缓慢且路径曲折;忽略短期波动,台风总体向东北方向移动,因其移动一直没有脱离季风槽控制,西南气流可能为主要引导系统。本体虽然较弱,但台风强度和结构的变化仍对台风路径产生一定的影响。

(2)模式对南海台风的路径预报并不因时间的临近而趋于准确,仍存在误差。除了关注模式路径预报,更应分析本身预报形势调整引起的路径变化。虽然福建省台的主观预报服务取得了不错的效果,但是仍应该多分析参考几家模式,比如韩国模式此次预报效果很好。

(3)强风法则、3 h 或24 h 变压中心及其正负中心连线的变化和南亚高压的位置,均可作为台风移向的判别依据。

(4)山脉地形对弱台风路径也有一定的影响。台风路径在无地形影响时倾向陆地移动,有地形影响时更倾向于沿海移动。

(5)台风强度偏弱,大风风圈半径小,在福建沿海经历了短暂的减弱(6日5—16时)又增强过程,中部沿海在此时间段出现大风是由不同的系统相互作用形成的。热带低压升级的时间偏晚,可考虑在6日17时前后提前将其升级为热带风暴。

南海台风路径预报是难点,我们要根据资料进行实时分析和综合判断,预报服务应该留有余地,宜宽忌窄。本次台风“卢碧”过程作为个例,分析尚有一定局限性,今后随着相似个例的积累,可进一步总结其预报技术和方法,形成南海异常路径台风天气个例资料档案,为增强预报员对天气事件的认识和积累预报经验提供可靠参考,充分发挥其在气象防灾减灾中的作用。