石家庄高温、热浪和闷热天气对心脑血管疾病死亡人数的影响*

付桂琴 陆倩 张亚男

1.河北省气象服务中心,石家庄,050021

2.河北省气象与生态环境重点实验室,石家庄,050021

3.承德气象服务中心,承德,067000

1 引言

全球变暖背景下极端天气事件频发,特别是高温热浪天气的发生频率和强度均出现了显著增长,已对人类健康和生产、生活造成严重影响(Guo,et al,2012;张霞等,2014;孙庆华等,2015)。大量研究表明,气温与循环系统发病率或死亡率呈“J”型 或“U”型关系(Chung,et al,2009;Anderson,et al,2011;郑山等,2016),当温度超过了人体的承受极限(阈值温度)时,容易导致疾病的发生或加重,甚至死亡(Knowlton,et al,2009)。Vicedo-Cabrera 等(2021)基于全球43 个国家732 个监测点的数据研究发现,暖季37%的死亡与高温有关。Hu 等(2021)在中国的研究发现,非最佳温度显著加重了心脑血管疾病人员的过早死亡。

夏季与热相关的气象因素除气温外,空气湿度对人体热感也有一定的调节作用(王汶等,2009)。Barreca(2012)分析气候变化对人群健康的影响时发现,如果忽略湿度的作用,会低估气候变化的健康效应。Anderson 等(2009)研究表明,暖季体感温度每升高5.5℃,居民非意外总死亡风险增加2%。以往研究多是气温或高温热浪对心脑血管疾病的影响,事实上,相对较高气温较大相对湿度的高温高湿闷热天气往往比单纯的高温天气体感更不舒服。石家庄处于华北平原,夏季高温、热浪、闷热天气频发,且各类天气互相联系又有不同的特点,导致体感明显不同。

近年来石家庄夏季心脑血管疾病人数呈逐年增加趋势(贾俊妹,2018),与不同热感相关的不利健康效应有何特点值得关注。本研究引入人体对外界温、湿环境综合感受的闷热指数,对比分析高温、热浪、闷热多项热指标暴露对石家庄心脑血管疾病死亡人数的影响,探讨不同热感环境对心脑血管疾病死亡人数的影响与差别,为敏感人群加强防护和针对性健康管理提供帮助。

2 资料与方法

2.1 资料来源及质量控制

疾病资料:2010—2016 年每年6 月1 日—8 月31 日石家庄每日心脑血管疾病死亡人数资料来源于中国疾病预防控制中心,根据国际疾病分类标准第10 版(IDC-10,编码为I00—99),按照全死因、心脑血管疾病、呼吸系统疾病和非意外死亡分类,提取心脑血管疾病死亡数据,主要包括冠心病、缺血性心脏病、缺血性卒中、脑出血、脑梗等(已脱敏)。

气象资料:对应期间的气象资料来源于河北省气象信息中心,无缺测。包括石家庄逐日平均气温(T)、日最高气温(Tg)、日平均相对湿度(RH)等。

2.2 统计方法

高温、热浪、闷热天气:气象上,将日最高气温(Tg)≥35℃称为高温天气,连续不少于3 d 的高温天气过程称为热浪(黄卓等,2011;谢志清等,2015)。闷热天气是指人体感到潮热和气闷的高温、高湿天气,通常用闷热指数表示(黄卓等,2011)。闷热指数计算方法为

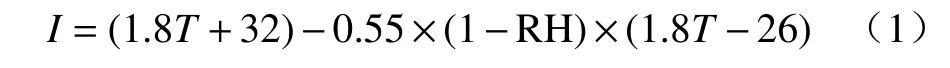

式中,I为闷热指数,当I≥80 时大多数人感到闷热,定义为闷热天气(付桂琴等,2015)。

高温、热浪、闷热天气日数按照上述标准进行统计,分别代表日间热效应(高温)、持续长时间的热效应(热浪)和昼夜均不舒服的潮热闷热效应(闷热)。

模型研究:心脑血管疾病每日死亡人数按时间序列统计,通过泊松分布的广义相加模型(GAM),评估高温、热浪、闷热暴露对心脑血管疾病死亡人数的影响(Fu,et al,2018;付桂琴等,2019)。

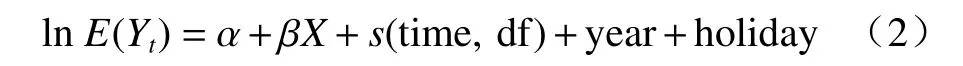

在研究高温、热浪、闷热天气对心脑血管疾病每日死亡人数影响之前,首先分别研究日平均气温、最高气温、闷热指数对心脑血管疾病死亡人数的暴露-反应关系,确定是否存在统计关系。以心脑血管疾病日死亡人数作为因变量,采用回归样条函数控制长期时间趋势、年变化和节假日效应的混杂影响,得到的影响关系式为

式中,E(Yt)为第t天心脑血管疾病死亡人数期望值;α为拟合常量;β为回归系数,X为日平均气温(T)、日最高气温(Tg)、闷热指数(I);s(*)为样条函数,time 为时间,df 是自由度,设为2;year 和holiday分别为年份和节假日效应;使用自相关函数(PACF),通过赤池信息准则(AIC)确定因子自由度。

其次,若存在统计关系,按照平滑曲线阈值效应和饱和效应方法,分析日平均气温、最高气温、闷热指数的阈值效应,用对数似然比进行检验。

最后,评估高温、热浪、闷热天气相对于非高温、热浪、闷热天气对心脑血管疾病死亡人数的影响。同时,评估对不同性别人群的影响及滞后效应。所有结果均以心脑血管疾病死亡人数相对危险度(RR)和95%置信区间(95%CI)表示,以P<0.05 认为具有统计学意义。

3 结果分析

3.1 石家庄心脑血管疾病死亡人数及气象要素统计分析

2010—2016 年6—8 月石家庄心脑血管疾病死亡6552 人,男性占55.4%,女性占44.6%。表1 为石家庄心脑血管疾病死亡人数及气象要素统计特征,日均死亡10.2 人,日最多死亡40 人;对应期间的日平均气温27.0℃,相对湿度65%,闷热指数76.0。表2 是高温、热浪、闷热日数及对应死亡人数的统计。可以看出,期间出现高温日数98 d,年均14.0 d,热浪日数58 d,年均8.3 d,闷热日数79 d,年均12.3 d,高温、热浪、闷热天气期间心脑血管疾病平均日死亡分别为13.3 人、13.5 人、13.9 人,均多于非高温、热浪、闷热天气的日均死亡人数。

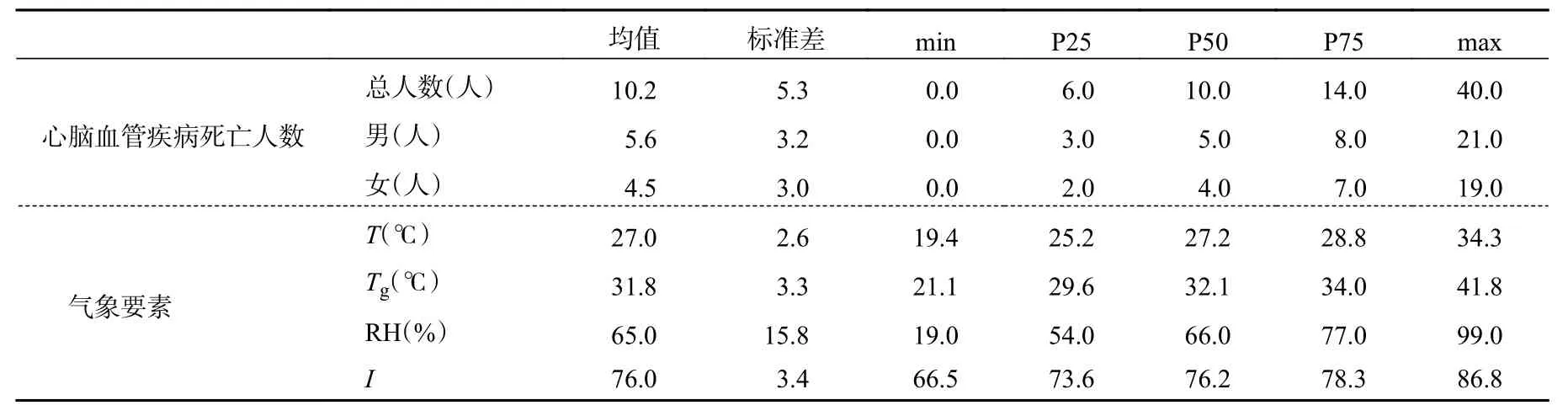

表1 2010—2016 年6—8 月石家庄心脑血管疾病死亡人数及气象要素统计特征Table 1 Statistical characteristics of cardiovascular and cerebrovascular deaths and meteorological elements in Shijiazhuang from June to August,2010 to 2016

3.2 石家庄日平均气温、最高气温、闷热指数与心脑血管疾病死亡人数的关系

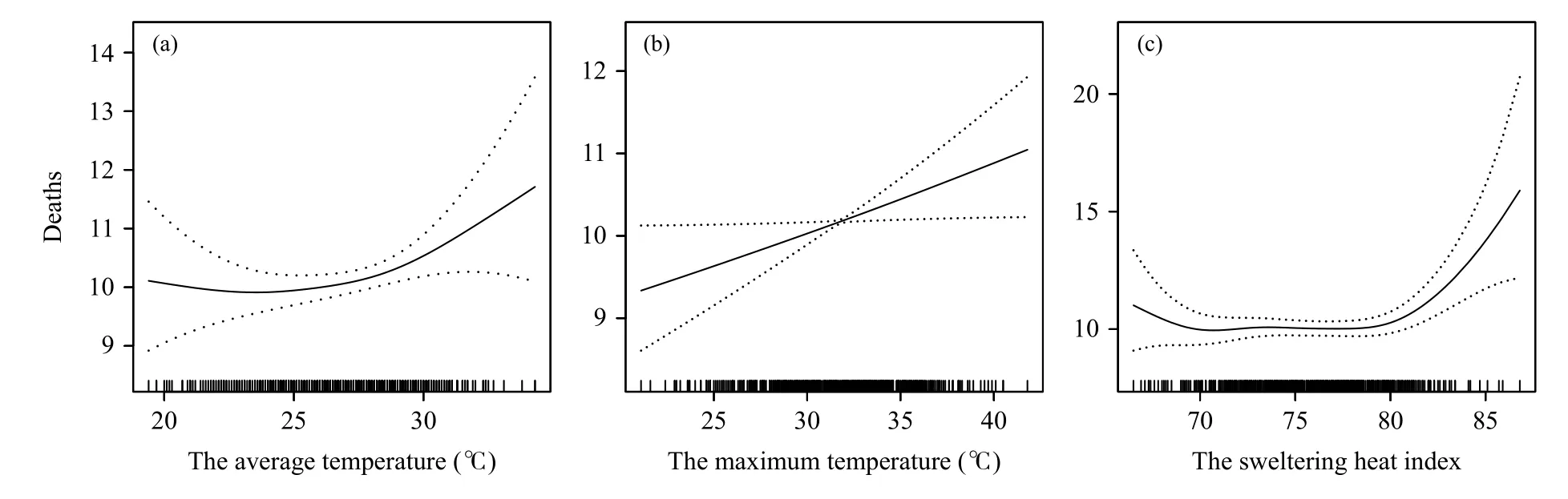

去除时间长期变化趋势、年变化、节假日效应的混杂影响,分析石家庄日平均气温、日最高气温、闷热指数与心脑血管疾病死亡人数的暴露-反应关系。由图1 可以看出,日最高气温与心脑血管疾病死亡人数呈线性关系,随着日最高气温的升高,心脑血管疾病死亡人数呈线性增加;日平均气温、闷热指数与心脑血管疾病死亡人数呈非线性关系,当T<29℃、闷热指数I<80 时,心脑血管疾病死亡人数随气温、闷热指数平缓变化;当T≥29℃、闷热指数I≥80 时,日平均气温每上升1℃、闷热指数每增大1 个单位,对心脑血管疾病死亡人数影响的相对危险度分别为1.064(95%CI:1.006—1.125)、1.076(95%CI:1.024—1.130),对数似然比检验P<0.001,具有统计意义。可见,日最高气温、平均气温、闷热指数均对心脑血管疾病死亡人数有影响。

图1 2010—2016 年6—8 月石家庄平均气温(a)、最高气温(b)、闷热指数(c)与心脑血管疾病死亡人数的关系曲线(黑色实线为死亡人数,虚线为其95%置信区间)Fig.1 Variation curves of average temperature(a),maximum temperature(b),sweltering heat index(c)and cardiovascular and cerebrovascular deaths in Shijiazhuang from June to August,2010 to 2016(the black solid line represents the number of deaths,and the dashed line represents its 95%CI)

与热相关的心脑血管疾病超额死亡率增加的主要原因是气温高可能导致相关人群心率和血压上升,过高的心率和血压是加重心脑血管疾病的重要危险因素,Brunetti 等(2014)研究表明高温刺激能增加急性心肌梗死的发病风险。

本研究结果与Vicedo-Cabrera 等(2021)、Magalhães 等(2011)、程义斌等(2009)研究结果一致。但在气温影响阈值上,越南日平均温度阈值为26℃(Giang,et al,2014);英国的研究(Hajat,et al,2002)认为,当气温高于19℃时,气温每升高1℃,心脑血管疾病发病率将上升3.01%;对中国香港的研究(Yi,et al,2015)表 明,相对于27.8℃(气 温75%分位数),气温高于31.5℃(气温99%分位数)时,心脑血管疾病意外死亡风险为1.09%;本研究的日平均气温阈值是29℃。可见,不同区域气温对心脑血管疾病影响的阈值不同。

3.3 高温、热浪、闷热天气与心脑血管疾病死亡人数的暴露-反应关系

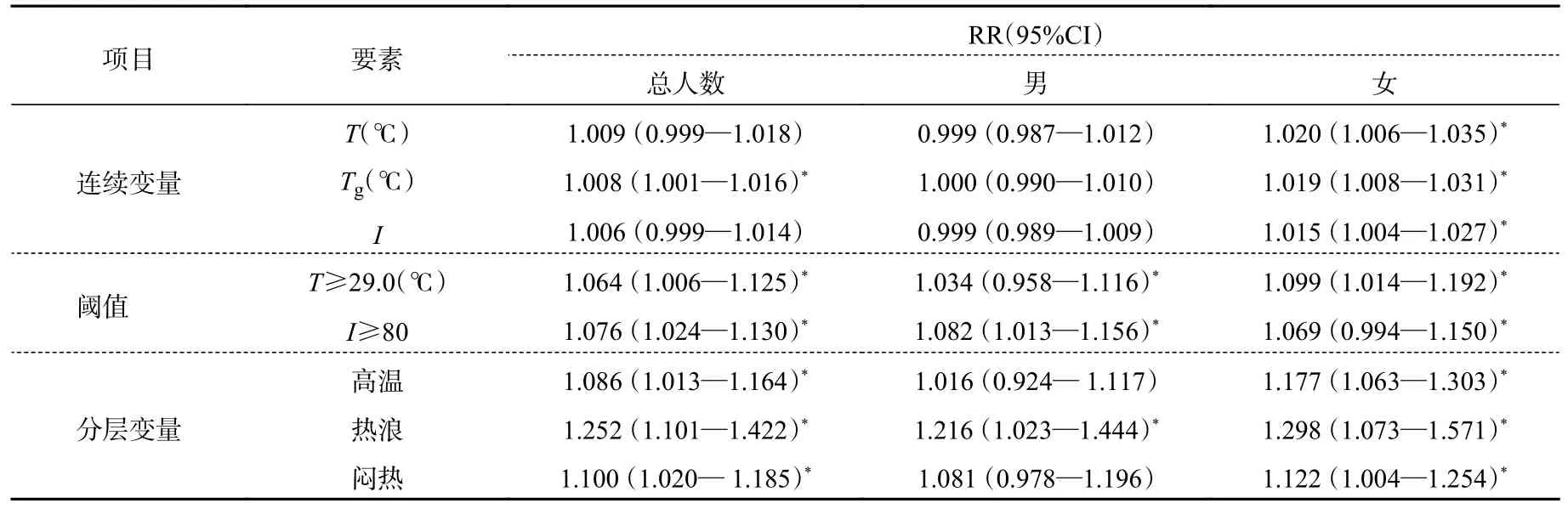

在上述分析基础上,分别计算了连续变量(日平均气温、日最高气温、闷热指数)、阈值(T≥29℃和I≥80)及分层变量(高温、热浪、闷热天气)与心脑血管疾病死亡人数和性别的暴露-反应关系。表3 是不同热感环境下连续变量每上升1 个单位和分层变量高温、热浪、闷热天气分别相对于非高温、热浪、闷热天气对心脑血管疾病死亡人数影响的相对危险度及95%置信区间。模型调整了时间变化趋势、年变化、节假日效应混杂因素的影响。可以看出,不同热感暴露对心脑血管疾病死亡人数的影响具有稳定一致性。其中,热浪天气对心脑血管疾病死亡人数影响的相对危险度最大,为1.252(95%CI:1.101—1.442);其次是闷热天气,为1.100(95%CI:1.020—1.185);第三是高温天气,为1.086(95%CI:1.013—1.164)。可见,夏季高温、热浪、闷热天气对心脑血管疾病死亡人数均有增加的风险,且热浪天气风险最大。Yin 等(2017)的研究表明,当极端高温持续发生时,北京不同的温度阈值和持续时间对心脑血管疾病死亡率的不利影响差异很大,热浪天气持续时间越长,死亡风险越大。

表3 2010—2016 年6—8 月石家庄高温、热浪、闷热天气对心脑血管疾病死亡人数及不同性别影响的相对危险度及95%置信区间Table 3 Relative risk and 95%CI for the effect of high temperature,heat wave and sweltering weather on the number of cardiovascular and cerebrovascular disease deaths and gender in Shijiazhuang from June to August,2010 to 2016

关注高温、热浪、闷热不同热感环境影响差异的研究较少。Brunetti 等(2014)在意大利南部的研究表明,以温度和相对湿度计算的热指数比单一的温度能更好地评估由高温引起的热感不适,当热指数大于44 时,当地心电图远程呼叫中心接收到的平均呼叫次数显著增加。Barreca(2012)评估湿度和温度对美国死亡率的影响发现,湿度和温度一样是对死亡率有重要影响的因素,在炎热潮湿地区的死亡率可能会增加。

在对不同性别人群的分析中发现,高温、热浪、闷热天气对女性心脑血管疾病死亡人数影响增加的风险大于男性。男女性别上的差异,可能与女性的生理特点、身体素质等因素有关,也可能与妇女和老年人更容易受到高温的伤害有关(Silveira,et al,2021)。Wang 等(2021)关于中国西部农村地区心脑血管疾病与气温的关系研究发现,高温对女性的影响风险更大。Hu 等(2021)基于中国364 个城市气温对心脑血管疾病生命损失研究表明,极端高温对女性心脑血管疾病生命损失的风险为30%(95%CI:21%—38%),大于男性的16%(95%CI:9%—24%),本研究结果与其一致。

3.4 高温、热浪、闷热天气对心脑血管疾病死亡人数影响的滞后效应

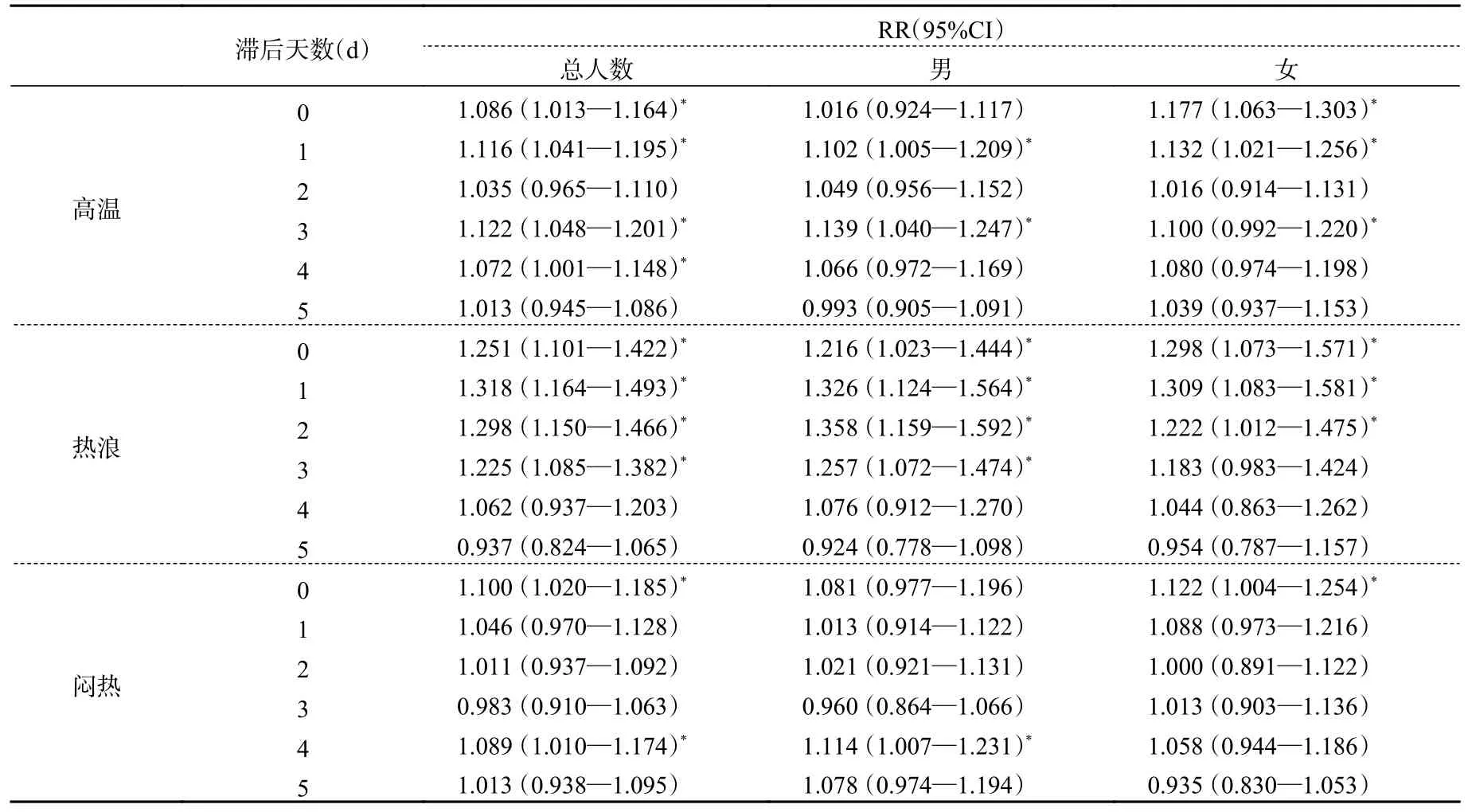

进一步分析2010—2016 年石家庄高温、热浪、闷热天气对心脑血管疾病死亡人数影响的滞后效应(表4)可见,高温天气对心脑血管疾病死亡总人数影响存在3 d 的滞后效应,在滞后3 d 时,高温天气相对于非高温天气对心脑血管疾病死亡总人数的相对危险度达到最大,为1.122(95%CI:1.048—1.201),男性也是在滞后3 d 时相对危险度最大,为1.139(95%CI:1.040—1.247),女性则是在当天效应值最大。热浪天气对心脑血管疾病死亡总人数影响存在1 d 的滞后效应,相对于非热浪天气,心脑血管疾病死亡总人数的相对危险度为1.318(95%CI:1.164—1.493),女性也是在滞后1 d 时最大,为1.309(95%CI:1.083—1.581),男性是在滞后2 d 时相对危险度最大,为1.358(95%CI:1.159—1.592)。闷热天气对心脑血管疾病死亡总人数和女性影响均未发现滞后效应,都是在当天效应值最大,男性在滞后4 d 时最大,为1.114(95%CI:1.007—1.231)。综上所述,高温、热浪、闷热天气对心脑血管疾病死亡总人数的滞后效应分别为3 d、1 d、0 d,影响风险上,依然是热浪天气风险增加最大,其次是闷热天气,第三是高温天气。不同性别滞后天数也存在差异,高温、热浪、闷热对女性影响滞后天数均小于男性,影响风险增加趋势与总人数基本一致。

表4 2010—2016 年6—8 月石家庄高温、热浪、闷热天气不同滞后天数对心脑血管疾病死亡人数影响的相对危险度及95%置信区间Table 4 Relative risk and 95%CI for the effect of different lag days of high temperature,heatwave and sweltering weather on the number of cardiovascular and cerebrovascular disease deaths in Shijiazhuang from June to August,2010 to 2016

高温、热浪、闷热天气对心脑血管疾病死亡总人数影响的不同滞后效应说明天气极端性越强、体感越不舒服触发疾病的时效越快,滞后时间越短(Cao,et al,2019;Wang,et al,2021)。大多数研究(Ha,et al,2011;Huang,et al,2014;Chen,et al,2015)的滞后效应通常在 0—4 d。由此可见,极端天气发生时,不仅要关注不同热感不舒适天气的影响,还要针对各类天气的持续时间及滞后效应做好防范应对。

4 结论

利用代表日间热效应的高温、高温持续较长时间的热浪和高温高湿的闷热天气表征人体的不同热感受环境,对比分析了2010—2016 年6—8 月石家庄高温、热浪、闷热天气对心脑血管疾病死亡人数的影响,得到以下结论:

(1)石家庄夏季日平均气温≥29℃,最高气温≥35℃、持续3 d 及以上高温的热浪天气、高温高湿的闷热天气暴露对心脑血管疾病死亡人数都有影响,其中热浪天气对心脑血管疾病死亡人数影响的相对危险度最大,为1.252(95%CI:1.101—1.442);其次是闷热天气,为1.100(95%CI:1.020—1.185);第三是高温天气,为1.086(95%CI:1.013—1.164)。

(2)归因不同热感天气对心脑血管疾病死亡人数影响的滞后效应分析发现,闷热天气对心脑血管疾病死亡总人数的影响不存在滞后效应,热浪天气的滞后效应为1 d,高温滞后效应最大为3 d。也就是说,高温闷热环境下体感越不舒服,极端天气越强,触发心脑血管疾病甚至死亡的时间越短。

(3)高温、热浪、闷热天气对女性心脑血管疾病死亡人数的影响大于男性,同样滞后效应中,高温、热浪、闷热天气对女性影响滞后天数均小于男性。男女性别上的差异可能与女性的生理特点、身体素质等因素有关系。

(4)本研究充分考虑持续高温天气以及气温和湿度要素的复合作用,比单一的气温更符合天气环境的客观存在;另外,本研究选择的是夏季高温、闷热天气频发的华北平原城市石家庄,心脑血管疾病死亡终点数据来源于中国疾病预防控制中心,相对于某个医院病例资料,所用病例数据覆盖石家庄全市,更具有代表性。不足的是气象资料利用站点监测数据,在个体暴露方面可能存在一定的局限。