疫情下儿童青少年社会适应的现状及其与家庭亲密度的关系①

马于钞, 郭成, 吴慧敏, 冯莉, 杨勇

1.西南大学 心理学部/心理健康教育研究中心, 重庆 400715; 2.成都职业技术学校, 成都 610051

新型冠状病毒肺炎(Corona Virus Disease 2019, COVID-19)疫情作为重大突发公共卫生事件, 病毒传播速度极快, 患者感染范围极广, 防控难度极大, 与疫情前相比, 疫情期间民众生活的社会环境发生了很大变化, 人民生命财产安全受到了威胁, 社会生活与社会秩序受到冲击[1]. 根据布朗分布伦纳的生态系统理论[2], 作为个体生活环境组成部分的微观系统、 中间系统、 外部系统和宏观系统层层嵌套, 时间系统贯穿始终, 共同对个体的当下现状与未来发展产生重要影响, 社会环境作为重要的宏观系统也会对个体的心理状态产生直接或间接的影响[2]. 普通民众在疫情下的心理状态的变化引起了心理学研究者的重视, 程丽等[3]的研究发现, 疫情期间公众恐慌、 恐惧情绪问题严重; 冯正直等[4]的研究结果表明, 新冠肺炎疫情期间公众焦虑、 抑郁、 失眠、 创伤后应激障碍等适应问题的发生率高.

社会适应是一个多维概念, 基于不同取向的研究者对社会适应的概念与涵盖内容界定不同, 邹泓等[5]通过对相关文献的整合, 对社会适应进行了较为综合的定义: 社会适应指个体在与社会环境的交互作用中, 通过顺应环境、 调控自我或改变环境, 最终达到与社会环境保持和谐、 平衡的动态关系, 是个体在社会生活中的心理、 社会协调状态的综合反映. 社会适应反映个体当前的整体心理状态, 且强调与外部世界的互动过程与互动结果, 基于新冠肺炎疫情这一突发重大公共卫生事件, 探究公众的心理适应状态乃题中应有之意义. 现有研究多以成年人为调查对象, 面对新冠肺炎疫情, 儿童青少年和成年人一起经历了这一突发事件, 疫情期间生活模式发生了重大改变, 儿童青少年在疫情中的适应状态理应受到关注. 李少闻等[6]的研究表明超过一半的儿童青少年认为自己离新冠肺炎很近, 正处于危险之中, 这样的认知可能会导致焦虑等消极情绪出现, 影响儿童青少年的社会适应水平.

社会适应是多方因素共同作用的结果, 个体适应状态好坏受多方面因素的影响, 常见的影响因素有家庭系统、 学校系统以及个体特征, 此外, 不同系统间的交互作用也发挥着不容忽视的作用[7]. 家庭作为最重要的微观系统, 对社会适应的影响已经形成共识. 家庭功能模式理论和家庭过程模式理论的观点认为家庭系统各项功能的实现状况对个体身心健康状况有直接影响[8], 处于功能运作不良家庭环境中的青少年更容易产生诸多适应不良问题, 例如情绪问题与越轨行为[9]. 家庭亲密度是家庭功能的重要维度, 指个体觉察到与家庭成员之间的情感联结程度, 是家庭成员之间独立与联结的平衡, 是反映家庭成员亲近关系及积极家庭氛围的综合指标之一[10]. 已有间接证据表明家庭亲密度会影响个体的适应状态, Kawash等[11]的研究结果表明家庭亲密度可以预测青少年早期的自尊; 在Kashani等[12]针对抑郁症儿童的家庭亲密度的研究中, 通过与普通儿童的家庭氛围相比较发现二者存在显著差异, 出现抑郁症状儿童的家庭亲密度得分显著低于普通儿童的家庭亲密度得分; 刘世宏等[10]研究发现家庭亲密度是学校适应问题的良好预测指标. 新冠肺炎疫情期间, 中国居民经历了较长时间的居家隔离期, 儿童青少年与父母相处的时间变长, 受到来自家庭的影响变大, 因此我们认为家庭亲密度可能会是儿童青少年社会适应的预测指标.

新冠肺炎疫情在客观上推动了中国心理服务体系的发展, 心理工作者一直活跃在抗疫全过程. 寻求专业的心理帮助有利于儿童青少年解决当前困惑, 也能预防心理行为问题的反复发作[13], 减轻心理危机对个体的消极影响[14], 是指向健康的行为. 学校心理老师是儿童青少年容易获得的心理支持资源, 复课后向心理老师的求助意愿既可以作为儿童青少年在疫情期间心理状态良好与否的间接指标, 也可以作为儿童青少年应对方式与调节能力的间接指标, 因此本研究通过一些题目对儿童青少年的心理求助意愿进行了调查.

综上所述, 本研究对儿童青少年在新冠肺炎疫情期间的社会适应现状进行了调查, 并对家庭亲密度与社会适应的关系进行了探究.

1 研究对象与方法

1.1 研究对象

中小学复课后, 本研究采用网络问卷的方式进行线上施测. 样本1研究对象来自四川、 贵州、 重庆、 福建、 山东等省(市), 回收数据63 626份, 剔除无效数据后, 得到有效数据58 500份, 有效率为91.94%. 其中男生28 610人, 占比48.9%; 女生29 890人, 占比51.1%; 小学生32 385人, 占比55.4%; 初中生18 819人, 占比32.2%; 高中生7 296人, 占比12.5%. 样本2研究对象来自四川、 贵州、 重庆等省(市), 回收数据11 794份, 剔除无效数据后, 得到有效数据10 587份, 有效率为89.77%. 其中男生5 456人, 占比51.5%; 女生5 131人, 占比48.5%; 初中生5 088人, 占比48.1%; 高中生5 499人, 占比51.9%.

1.2 研究工具

1.2.1 儿童青少年社会适应量表

本研究采用郭成等[15]修编的“儿童青少年社会适应量表”, 该量表共34题, 包含人际和谐、 环境认同、 生活独立和学习自主4个维度. 采用5点计分, 1代表完全不符合, 5代表完全符合, 量表得分越高, 说明社会适应水平越好. 本次施测中, 验证性因素分析拟合较好,χ2=98 134.58,df=432,CFI=0.90,TLI=0.88,RMSEA=0.065,SRMR=0.044, 社会适应的Cronbach’sα系数为0.953.

1.2.2 家庭亲密度量表

本研究采用Olson编制, 费立鹏等修订的“家庭亲密度量表”, 该量表共计16题, 采用5点计分, 得分越高, 家庭亲密度越好. 本研究中该量表的Cronbach’sα系数为0.794.

1.2.3 心理求助意向调查

本研究中采用自编问卷对中小学生复课后的求助意向进行调查, 问卷共3个题目: ①疫情影响性: 你认为目前的新型肺炎疫情对你的生活的影响大吗; ②整体心理求助意向: 你觉得复课之后自己需要心理方面的帮助吗; ③求助方式: 你希望接受什么形式的心理帮助.

1.3 施测及数据处理

采用SPSS 21.0进行描述性统计、 差异检验、 相关分析和回归分析, 采用Mplus 7.0进行验证性因素分析.

2 结果

2.1 社会适应现状结果统计分析

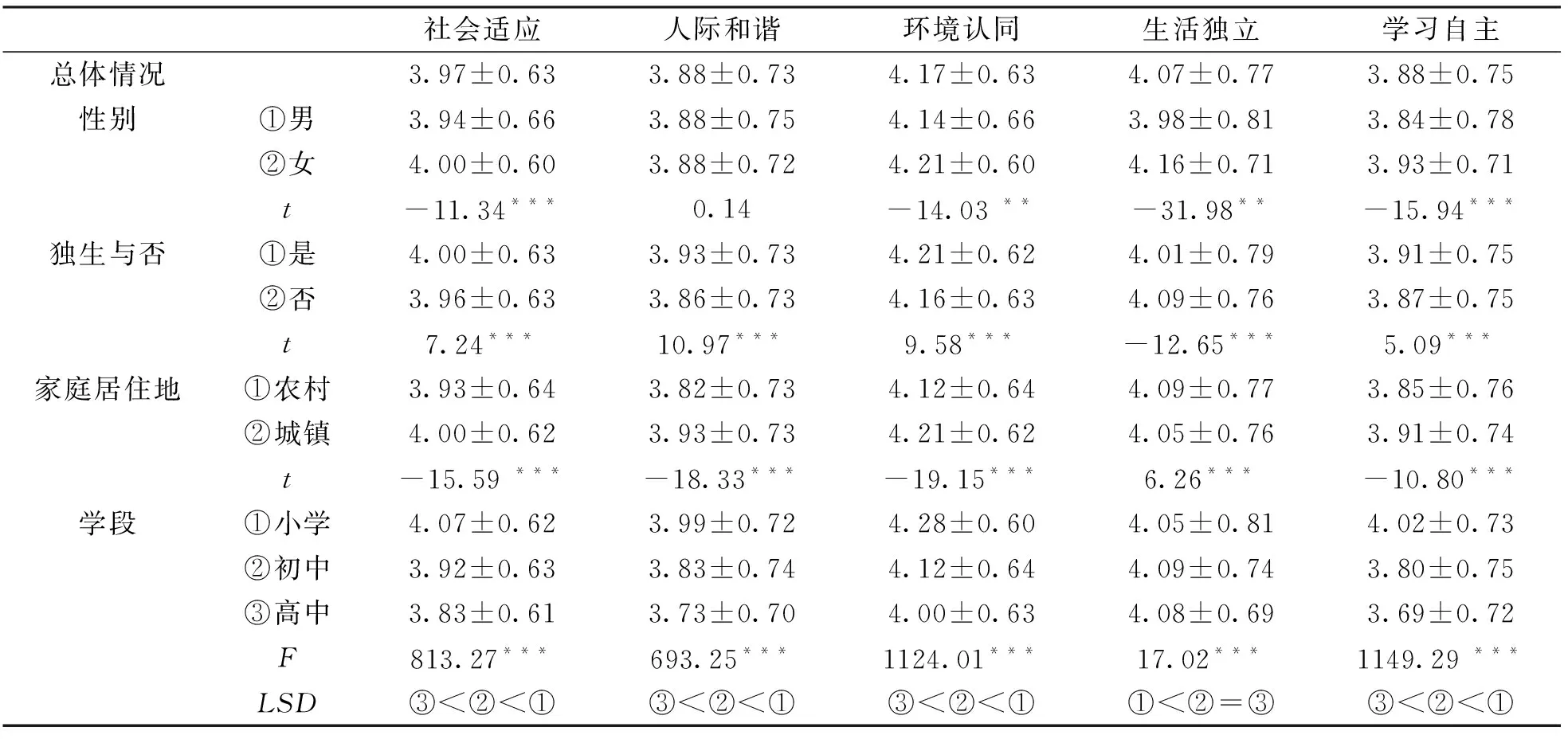

将样本1与样本2进行整合后, 对“儿童青少年社会适应量表”数据进行统计分析, 结果显示, 新冠肺炎疫情下儿童青少年社会适应状况总体良好(表1). 人口统计学变量上的差异检验结果表明, 性别差异具有统计学意义, 女生在社会适应总分以及学习自主、 生活独立、 环境认同3个子维度上的得分更高, 人际和谐子维度得分差异无统计学意义; 独生子女社会适应总分以及学习自主、 环境认同、 人际和谐3个子维度上的得分显著高于非独生子女, 在生活独立子维度上, 独生子女表现更差; 城镇儿童青少年社会适应总分以及学习自主、 环境认同、 人际和谐3个子维度上的得分均显著高于农村儿童青少年, 生活独立子维度得分低于农村儿童青少年; 在社会适应总分和学习自主、 环境认同、 人际和谐3个子维度上, 小学生的得分最高, 初中生次之, 高中生最低, 在生活独立子维度上, 小学生的得分低于高中生和初中生.

表1 儿童青少年社会适应得分描述统计及其在人口统计学变量上的差异分析

2.2 心理求助意向统计分析

由于样本2未采集求助意向相关信息, 故本研究只对样本1进行分析, 结果表明有42 749名同学报告有求助意向, 占比73.1%; 此外, 有32 402名同学报告疫情对自身的影响很大, 占比55.4%, 21 465名同学报告疫情的影响一般, 占比36.7%, 4 633名同学报告疫情对自身的影响很小, 占比7.9%.

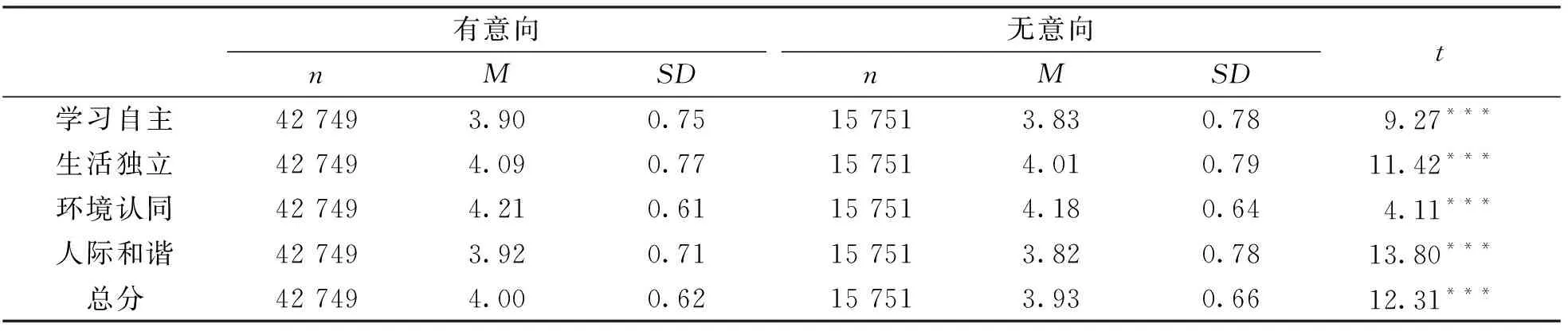

采用独立样本t检验, 对儿童青少年社会适应得分在求助意向上是否存在差异进行检验, 结果见表2. 由t检验结果可以看出, 有求助意向的儿童青少年在社会适应总分、 学习自主、 环境认同、 生活独立、 人际和谐4个子维度上的得分均显著高于无求助意向的儿童青少年.

表2 社会适应在是否有求助意向上的差异检验

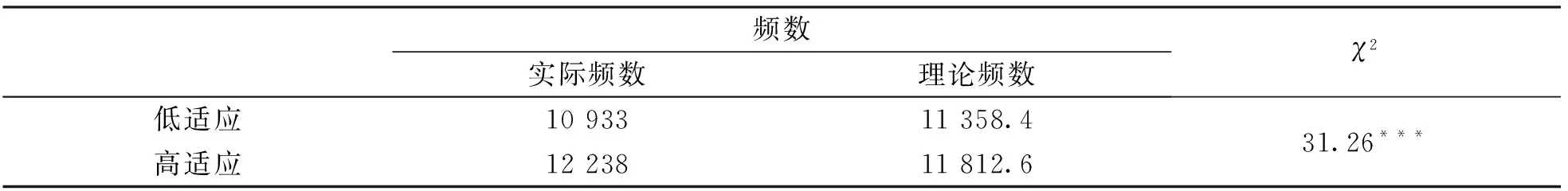

将社会适应得分从低到高进行排列, 前27%划为低社会适应组, 后27%划为高社会适应组后, 选取2组中有求助意向的样本, 根据原本高低适应组的人数比进行拟合度检验, 共16 435人被划入高适应组, 其中12 238人报告有求助意向; 15 801人被划入低适应组, 其中10 933人报告有求助意向. 拟合度检验结果表明高社会适应组有心理求助倾向的儿童青少年更多(表3).

表3 拟合度检验

2.3 儿童青少年社会适应与家庭亲密度的关系

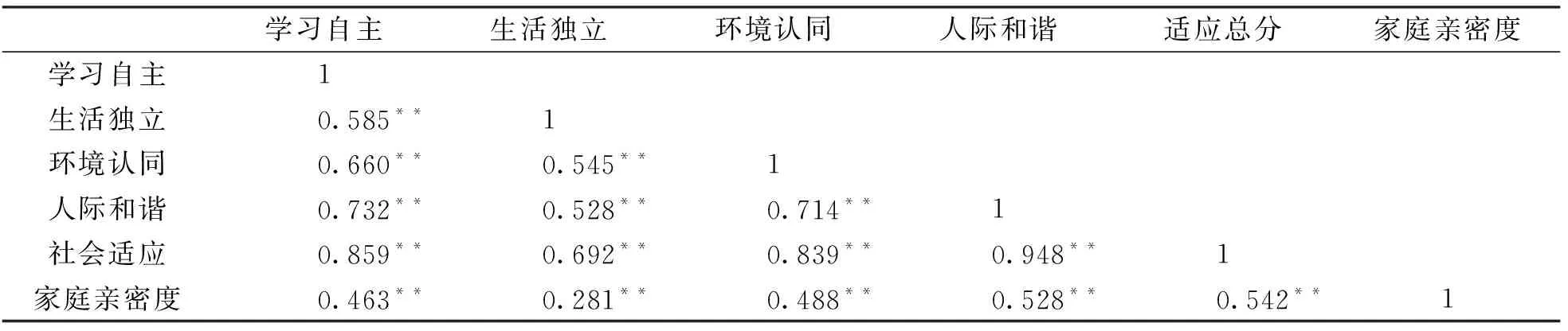

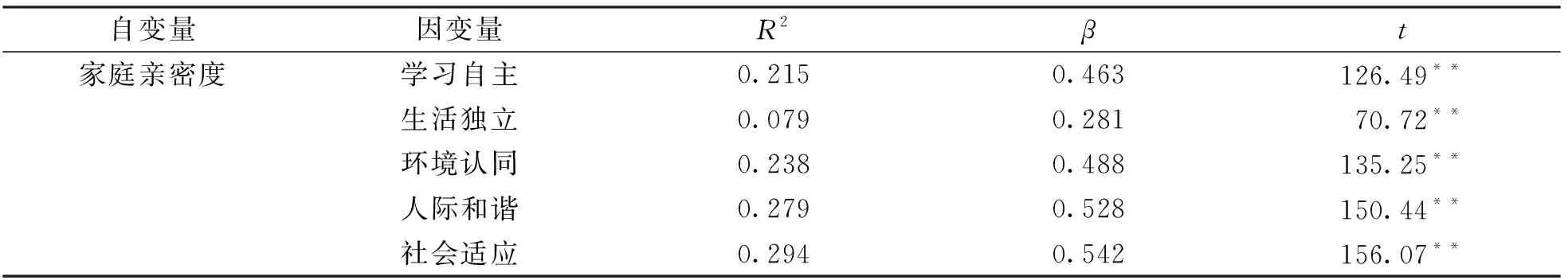

对样本1中“儿童青少年社会适应量表”与“家庭亲密度量表”的数据进行相关分析, 结果显示, 社会适应总分及各维度得分均与家庭亲密度存在显著正相关, 进一步回归分析表明家庭亲密度能正向预测儿童青少年的社会适应状况. 相关分析结果见表4, 回归分析结果见表5.

表4 社会适应及各维度与家庭亲密度相关分析结果

表5 家庭亲密度对社会适应的回归

3 讨论

3.1 新冠肺炎疫情下儿童青少年社会适应现状

3.1.1 社会适应整体现状

79%的被试报告自己的生活受到了很大的影响, 但是社会适应测量结果显示疫情期间儿童青少年社会适应状况良好. 诸多针对成年人的研究结果表明疫情会损害个体的适应状态, 与本研究的调查结果并不一致. 出现这种情况可能有以下两种原因: ①疫情的发展有一定的阶段性, 不同阶段下个体的适应状态也会随之改变. 本研究数据是在中小学复课后立即组织施测的, 当时疫情已经得到有效控制, 生活逐步回到正轨, 公众已经度过了最为恐慌的阶段, 因此儿童青少年能展现出较为良好的社会适应状态; ②创伤暴露程度会对创伤后的心理反应有重大影响[16-17], 相较于成年人, 未成年人能够接触到的疫情相关信息更少, 不会在抗疫过程中承担主要责任, 直接面临物资储备困难、 收入减少等心理压力的可能性更低, 因此能保持比成年人更好的社会适应状态.

3.1.2 儿童青少年社会适应水平的性别差异与学段差异

以往研究中关于社会适应性别差异存在与否和具体表现并没有统一的认识. 赵宝宝等[18]认为女生产生消极适应的可能性更低. 邹泓等[19]的研究认为男生在自我、 行为和环境适应领域表现更好, 女生在人际领域表现更好. 本研究结果表明女生社会适应状况好于男生, 究其原因有: ①我们所处的社会对女孩的性别角色期待有温顺、 勤劳和亲社会[20], 这种期待下成长的女孩更容易习得较多的生活技能, 主动完成学业任务, 与他人融洽相处, 因此有着良好的社会适应状态, 王登峰等[21]的研究也表明, 女性化特质人群在中国文化环境中有着更好的社会适应状况. 此外, 社会适应状态会受到亲子关系的影响, 与男生相比, 女生与父母沟通更多, 感知到的亲子冲突更少, 亲子间联系更为紧密, 产生消极适应的可能性更低[18,22]. 居家隔离期间与父母长时间近距离相处使得父母对儿童青少年心理状态的影响较大, 女生能更好地维持与父母的亲子关系, 因此能保持更好的适应状态.

随着学段的升高, 社会适应状况逐渐变差, 我们推测这同样与疫情期间特殊的生活模式有关. 以往研究表明随着年级升高, 亲子依恋质量显著下降, 感受到的父母支持减少, 会产生更多的亲子冲突[23-24]. 本研究显示, 疫情期间, 随着学段升高, 儿童青年少感受到的来自家庭的消极影响更大, 社会适应状态更差.

本研究结果出现了明显的性别差异与学段差异, 表明疫情期间被放大的家庭影响应该引起重视.

3.1.3 儿童青少年童社会适应在是否独生子女与居住地上的差异

本研究结果表明独生子女社会适应状况好于非独生子女, 这一结果支持了资源稀释理论[25]. 与非独生子女相比, 独生子女所获得的资源并没有遭到稀释, 他们能够获得父母全部的情感资源和经济资源, 因此能更多地感受到来自家庭的支持, 亲子关系更好[26], 这种资源优势可以正向反馈于个体的心理状态[27], 因此独生子女有着更好的社会适应状态.

与农村地区相比, 城镇儿童青少年的社会适应状况更好, 这一现象的出现可能与社会经济因素有关. 家庭收入对青少年社会适应有重要影响[28], 低经济地位的个体更容易出现情绪和行为问题[29]. 由于严峻的城乡二元结构, 我国城乡经济水平之间的差异是客观存在的, 农村家庭的社会经济地位整体而言比城市家庭更低, 因此表现出更差的社会适应. 此外, 家庭压力模型认为家庭经济水平会影响家长与子女间的互动[30], 经济压力大的父母更容易展现出不恰当的养育方式. 疫情对我国经济造成的冲击是不容忽视的, 经济地位较低的农村家庭抵御经济风险的能力较差, 更有可能面临较高的经济压力, 使得家庭内部出现一些非良性的互动, 损害子女的社会适应水平.

儿童青少年在是否独生子女与居住地上的差异方面共同体现了资源对社会适应的重要性. 独生子女与非独生子女的差异、 城乡儿童青少年之间的差异反映了不同人群之间调动资源能力的差异. 社会经济地位反映了个体获取现实或潜在资源的差异[31], 独生子女与否反映了家庭资源的集中程度, 拥有更多资源的儿童青少年无论是物质还是情感, 会表现出更好的社会适应水平[32]. 在后疫情时代, 不同类型儿童青少年间的资源差异会不会被进一步拉大, 进而造成社会矛盾, 后续可以作深入的探讨.

3.2 少年儿童社会适应与家庭亲密度的关系

家庭亲密度能正向预测儿童青少年的社会适应状况, 这一结果与以往研究相一致[28,33]. 家庭亲密度对社会适应的影响主要是通过促使家庭系统发挥功能来实现的, 个体的社会适应与其所在家庭功能状况有密切联系, 家庭系统理论认为家庭作为整体系统, 其功能发挥状况是儿童青少年发展状况的决定性因素[34], 家庭亲密度是家庭功能的核心成分之一[35]. 当儿童青少年处于亲密度较高的家庭环境中, 成员之间关系和谐, 家庭冲突较少, 互相能感受到来自家人的支持, 有利于家庭系统发挥自己的积极功能——提供积极资源. 家庭是儿童青少年重要的外部资源, 心理韧性动态模型表明, 儿童青少年获得良好的外部资源后会促成其内部资源的养成[36]. 此外, 根据自我决定论, 关系需求是3种基本心理需求之一, 家庭亲密度展现了温馨的家庭氛围, 家庭成员之间情谊深厚、 关系亲近且互相支持[37], 是满足这一基本需求的重要途径. 因此, 来自高亲密度家庭的儿童青少年能将家庭资源内化为心理资源[38], 进而提升社会适应能力, 保持良好的社会适应状态.

3.3 复课后求助意向

本研究显示, 73.1%的被试认为在复课后自己需要心理援助, 表明疫情对儿童青少年心理状态的确产生了一些冲击.t检验结果表明, 认为自己需要心理援助的儿童青少年社会适应得分更高, 卡方检验结果表明高社会适应组更倾向于在复课后寻求心理帮助. 以往部分研究证明了心理问题越严重的个体向外界寻求专业帮助的意愿反而越低[39-40], 这可能是由于心理求助意向与求助行为会受到一些个体因素的影响, 如纪骁纹等[41]的研究表明, 自我效能感越高的个体越倾向于求助, 求助意向可以作为儿童青少年应对风格和资源利用能力的体现, 高社会适应的个体原本就有着更好的心理状态和足够的心理资源, 出现问题后倾向于积极解决, 向心理老师求助正是积极应对的表现. 而适应问题较严重的儿童青少年, 则可能会因为心理问题污名化等因素而采取回避策略, 而且, 人际退缩与消极应对本来就是适应不良的表现[42], 因此, 这部分儿童青少年并不倾向于向心理老师求助.

4 结论

1) 疫情期间儿童青少年社会适应整体状况良好;

2) 女生社会适应状况好于男生;

3) 独生子女社会适应状况好于非独生子女;

4) 城镇儿童青少年社会适应状况好于农村儿童青少年;

5) 学段差异具有统计学意义, 小学生社会适应状况最好, 初中生次之, 高中生最低;

6) 家庭亲密度能正向预测疫情期间儿童青少年的社会适应水平;

7) 高适应组的儿童青少年更愿意心理求助.