厨出凤城,烹鲜五洲

廖锡祥

岭南谚云:“食在广州,厨出凤城。”《顺德县志》记载,顺德自明景泰三年(1452年)建县起,“迄至清末,均归广州府管辖”。“食在广州”中的“广州”,并不局限于广州中心城区,而是包括顺德在内的广州府。“厨出凤城”即“厨出顺德”,“凤城”是顺德中心城区大良的雅称——大良有座凤山(又名“凤岭”),所以大良别称“凤城”。由于凤城历来是顺德的政治、文化中心,所以对外多用“凤城厨师”作为顺德厨师的称呼。早在清末民初,“凤城厨师”已是岭南地区一个响当当的群体。

顺德位于物华天宝的珠江三角洲腹地,气候温暖湿润,土地肥沃、河涌纵横,鱼塘星罗棋布。从明代起,顺德人便推行先进的基塘生产,顺德素有“鱼米花果之乡”的美称,是经济发达的“岭南壮县”。后来,顺德成为广东的蚕丝业中心和金融中心,享有“南国丝都”“广东银行”的美誉。顺德出外经商者多,据清乾隆年间龙廷槐《敬学轩文集》介绍,“省会、佛山、石湾三镇客商,顺德人居其三”。清嘉庆《龙山乡志》更说龙山乡商人“或奔走燕齐,或来往吴越,或入楚蜀,或客黔滇,凡天下都郡市镇,无不货殖其中”。这些商贾不断吸收外地乃至海外烹调技艺精华,为顺德饮食文化源源不绝地输送养分。

凤城厨师当初是富裕人家的私厨。《粤菜溯源录》有云,清代中后期,顺德的士大夫与豪门富户,有钱又有闲,打发日子的方法,除诗酒琴棋外,就是“征歌逐色”,离不开饮啖。顺德籍美食家唯灵先生写道:“我们祖父一代,不论城乡富户都是几房人聚居大宅,上下人等由大厨统筹……少爷、少奶、小姐有时想吃什么时鲜美食或滋补养颜的炖品,以至对胃口的小菜,自掏腰包备办,这就是私房菜了。”正是这些食不厌精的美食家,造就了脍不厌细的私厨。

例如,广东四大名园之一清晖园最后一位园主龙渚惠日吃七顿,嗜吃“火腿酿银芽”等典雅菜,造就了擅长捻手菜的私厨区财。为了生意,私厨们使出浑身解数,全副心思“捻制”工夫菜,以满足老爷奶奶、少爷小姐的美味需求,久而久之,便形成了以精美驰名南粤的“凤城食谱”,其代表菜是“水鱼三味”“燕窝白鸽蛋”“玉簪田鸡腿”“百花酿蟹钳”“燕窝鹧鸪粥”等。每逢嫁娶拜寿,富户喜欢在家里摆酒设宴,几十桌筵席就设在镬耳大屋的花园天井、大厅厢房,从而有了“千担黄金万担谷,夜夜笙歌镬耳屋”之说。这样的盛宴,私厨便忙不过来,就要请包办馆上门“到会”了。包办馆按照主人家的菜单,帶上原料、器皿、桌椅,砌好临时的炉灶,提供家宴服务。这些筵席菜因要顾及主人家的体面,鱼翅、鲍鱼、炸子鸡、鲈鱼球等往往少不了,比起家常菜,无论在用料还是刀工、厨功等方面皆更胜一筹,且非得厨艺精湛的大厨领衔主制不可。这样的高标准、严要求,客观上促进了凤城厨师厨艺的精益求精。

20世纪初,顺德的缫丝大亨、银号老板务实干练,讲求效率,因急需了解行情和资讯,少不了社会交际和业务洽谈,要经常出席各种宴饮活动。于是,顺德的酒楼业得到迅速发展,开始涌现一批“市厨”,此外还出现了一大批在工厂、商店掌勺的“火头”和在客轮货轮上从炊的“行厨”。凤城厨师适应“顺商”办事的快节奏和吃食求鲜、求香的需求,创造出即炒即卖的“凤城炒卖”经营模式,并研制出灵活快捷、简单易制的“凤城小炒”。这些小炒异香扑鼻、镬气十足,十分诱人。

自明清以来,顺德民丰物阜,是广东最富庶的地区之一,经济的发展和人民生活水平、文化素质的提高,促进了顺德饮食文化整体水平的提高,精耕细作的生产方式和精打细算的生活作风,造就了顺德人“食求精、烹求善”的习惯。如果把凤城厨师比作宝塔尖,那么塔基无疑就是烹技不俗的家庭主妇、善烹好煮的鱼塘公(养鱼农民)和随便都可以“炒几味”的普通顺德人。历届顺德私房菜大赛,便是成千上万“民厨”大展身手的巨大舞台。

清末民初时,“食在广州”的名声已经形成,而“厨出凤城”这一口碑,也随着“食在广州”一谚而树起,凤城厨师屡屡成为国内外饮食名店高薪竞聘的对象。其实,鲜为人知的是,凤城厨师早年间便已活跃在广州十三行的厨房里,为富可敌国的行商们烹制珍馐玉馔或清新小菜。据谭元亨先生《十三行的顺德行商》一书记载,广州十三行最早的第一主打之外贸商品,便是从桑园围的甘竹港装船的。这些自小吃惯顺德味道的行商把乡亲带到十三行从厨掌勺,也是合乎常理的事情。蒸肉饼是行商招聘“火头”的必考之题,“从前广州十三行做大买卖的,请火头,蒸肉饼是必先试过的食制……因为做得好的肉饼,是讲究刀章、搭配和火候的”。据说,当时最具象征意义,即最具“丝都”味道的一道菜,当属“菜脯炒蚕蛹”,因为它既具有桑蚕之乡的丝都特质,同时也赢得了主营丝绸贸易的十三行行商之首潘仕诚的青睐。这些十三行中顺德“火头”的佼佼者,还被推荐到洋商家里当家厨,成为顺德厨师涉外服务的先驱。

凤城厨师很快就凭他们的精湛厨艺征服了“嘴刁”的省城人,他们纷纷进入广州酒家、大三元酒家、大同酒家、陶陶居酒家,在山泉茶室、利口福海鲜饭店等著名食府主理厨政。广州西关的烧味饭店,顺德人经营的占到半数以上,八珍、德栈、佳栈、汉兴、味兰、广和群等都是顺德容桂人开的。

新中国成立初期,不少凤城厨师被派到广州,支援省城建设。北园酒家、泮溪酒家、广州爱群大厦、华侨大厦、广东迎宾馆等高级宾馆酒楼里,都活跃着凤城厨师的身影。他们中的佼佼者,有“粤菜创新状元”黎和,擅长小炒的戴锦棠,烧腊名家杨海、梁冠、廖干,广东迎宾馆“顺德三剑客”潘同、陈文澄、伍长飞,广东十大名厨之一林壤明、“中华金厨”吴自贵,著名点心师区标、麦锡、邓基、黄本、廖国喜,“鱼皮大王”陈添、“鱼肠粥王”吴潜初、“及第粥王”伍湛、烘焙界的“大国工匠”黎国雄、“粤菜教头”黎永泰、“粤菜教父”温祈福等。

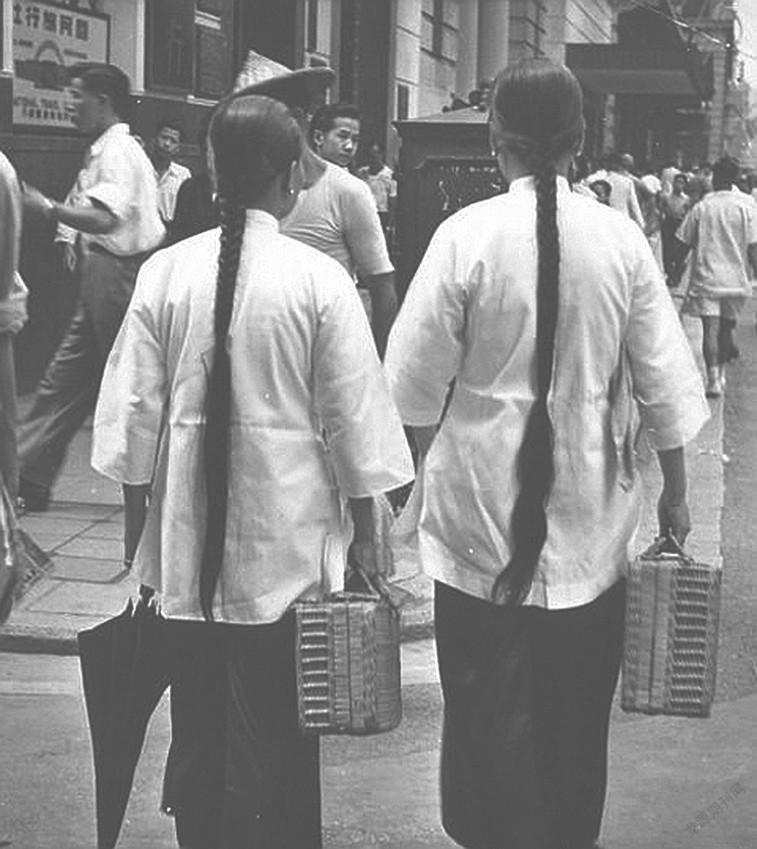

顺德妈姐在广州食界也很受欢迎。20世纪初,顺德部分终身不嫁、自食其力的“自梳女”到穗、港、澳、东南亚等地大户人家当女佣,俗称“妈姐”。这些顺德妈姐由于没有养儿育女的累赘,平时聚集在“姑婆屋”,闲来便研究烹饪。她们个个精于烹技,把顺德菜带到各地,她们烹制的菜被专称为“妈姐菜”。

20世纪初,大良陈三姑精制的凤城粉果,在广州无人出其右,深受广州各大茶室欢迎。据美食家唐鲁孙先生介绍,就是当时广州著名的马武仲家的私房特制粉果,也还输了大良陈三姑一筹。此外,茶香室的粉果高手娥姐也是顺德女厨。民国期间,广州永汉路(今北京路)的木排头横巷里,有清一色顺德“退隐女佣”经营的西厢小食肆,该店用“滴珠原奶”炼取奶皮加以软炒,其炒牛奶特别甘香嫩滑,引得不少食家前往寻味求真。很多西关美食(包括小凤饼)都是在大户人家佣工的顺德妈姐的遗制,中山大学教授黄天骥先生认为,正是顺德妈姐精制的家常菜,奠定了“食在广州”的基础。

更有些凤城厨师北上,到上海的憩虹庐、新雅粤菜馆、美心酒家、冠生园、锦江饭店,北京的北京饭店、大三元掌勺。

移居澳门的顺德乡亲中,就有一批餐饮企业家和厨坛高手。冯均,顺德大良隔岗人,早年曾远赴上海,在顺德乡亲开设的美心酒家从厨,后因与葡萄牙顾客熟络,遂到澳门发展。抗战胜利后,他与友人合资经营龙记酒家,由于经营有方,“龙记”以出品精良、服务优良而声名远播。罗二,绰号“神圣二”,大良北门人,擅长做鲍参翅燕极品菜,曾在澳门国际大酒店出任总厨。屡获全国、世界烹饪大赛金奖的陆垣昌,则在澳门凯旋门酒店任中餐点心部厨师长。

香港的餐饮老字号里也活跃着顺德名厨的身影。香港老报人陈谦谈到辛亥革命前,香港最大的酒家杏花楼经营名贵的燕翅席,厨师多是顺德人,菜式具有凤城风味。设在香港石塘咀的金陵酒家相当豪华,其中有间银花厅,摆设清一色银器,连屏风也是银制的,当时在这里开一晚厅堂,就得花几百元港币。“顺德凤城厨林三杰”之一、“斋王”李君白曾在此掌勺。1930年冬,酒楼以“燕窝白鸽蛋”等传统顺德菜,以中菜西吃的方式招待过英国王子(后即位为爱德华八世)。

香港和澳门都是饮食文化多元的国际都会。2016年6月,“联合利华饮食策划”对145位香港消费者进行调查,结果显示,43%的消费者对顺德菜感兴趣。究其原因,一是顺德菜讲究清、鲜、嫩、滑、爽,“配搭简单,调料简洁,装盘简易,顺德菜是广府菜中最为大众所喜爱的地方风味菜”;二是香港中等以上收入的家庭,吃慣了顺德妈姐为他们烹制的精美家常菜,从小就养成了顺德口味,对顺德菜有认同感、亲近感。

诚如香港美食家陈梦因先生的二公子陈纪临所言:“我们这一代人很多在小时候都受过妈姐的照顾,他们煮的顺德菜也伴着我们长大”,“顺德菜成为一代又一代香港人主要的家庭菜”。据曾在香港学厨的冯不记第三代传人冯海说,香港人请家厨要请顺德厨师,主人家不是攀比谁的钱多,而是比谁的家厨厨艺好。以前香港食肆只有标榜“顺德名厨主理”,经营凤城小炒,生意才更红火。在香港,顺德菜成了广府菜中的重要一支,已是根深叶茂。

考察顺德华侨海外创业史不难发现,顺德人初到异国他乡,往往会不约而同地选择从事饮食业。顺德人大多能下厨烹制几味喷香小菜,善于厨艺,原本只是工作之余的享受,及至移居海外,厨艺却成为一种谋生手段。他们中的许多人,离家下船时往往行囊中就只带上一把菜刀——厨艺的象征。

不少顺德人在海外,最初入行的往往是餐饮,先是在餐馆替别人打工,洗洗碗筷杯盘,幸运一点的则掌勺炒菜。当有了一定积累后,就自立门户,或是与别人合股开个小餐馆。顺德侨胞为了生计而点燃的星星灶火,如今在欧美亚非大地上成了兴旺的餐饮业,甚至在人迹罕至的角落,也有“凤城”酒家的幌子招牌在闪现。

顺德人在海外开餐馆,最早见于书籍记载的是在日本横滨港。顺德菜在日本的历史,可以追溯到19世纪中叶,据考证,日本横滨的中华料理便是顺德人最先做出来的。《黄连史料》记载,顺德黄连乡籍的日本华侨、横滨侨领周敬文曾在横滨创办万新酒楼,他的侄儿周潮宗开办了同发中华料理餐馆,此外还有不少黄连草根厨师在日本烹制手撕鸡和云吞面出售。日本中国料理协会会长梁树能先生回忆,他的食店初开时,店里就只有一名厨师——顺德人谭惠,只有一个锅头。谭惠精心制作大良炒牛奶、乐从鱼腐等多款美味顺德菜吸引食客近悦远来,使酒楼生意蒸蒸日上。梁会长现在经营着日本最大的中华料理店,而日本最大的海味配送企业也是顺德人开的。

东南亚是顺德华侨华人最多的地区。在马来西亚槟城,有顺德龙江谭氏乡亲,两代经营东头烧肉,让当地华人圈内得以保留烧猪技艺和喜庆节日使用烧肉为应节食品的习俗。有意思的是,马来西亚的不少顺德餐馆恪守传统,从装修风格到店容店貌,特别是菜品风味,一如许多年前的顺德。最典型的例子是霹雳州怡保市北部的布先埠,那里有一家顺德乡亲开的“鸣凤饭店”,一家三代都经营“狗仔鸭”(即羊额传统特色炆鸭,用昔日炆狗的方法和酱料炆制大龄番鸭)。祖上定下规矩,后人都要按照传统配方和方法烹制“狗仔鸭”,不得擅自改变,否则就会失去接掌饭店经营的资格。由于具有独特的古早味,此店拥有不少食客,在当地相当有名。

新加坡有不少顺德海外乡亲。一百多年前,顺德妈姐一直是当地劳工市场上最叫得响的品牌,她们做的家常菜“用料简朴,物取近身,不舍小鲜,力求真味,更尚性味平和,以求老少咸宜,全家饱暖为足”,这一饮食风格与人生观念,深深影响着一众少爷小姐们。而顺德的黄连厨师与黄连风炉在当地一样备受欢迎,南洋大户都以家里有黄连厨师掌灶为荣。新加坡也有顺德籍名厨和他们经营的餐饮名店,刘育培与他的师兄弟谭锐佳、冼良、许国威结拜成兄弟,并称“新加坡粤菜四大天王”,足见他们具有很高的知名度和美誉度。新加坡老字号红星酒家和丽华酒家就是刘育培等人于20世纪60年代创立的,一直兴旺至今。

欧美地区也有不少顺德厨师扎根。顺德黄连籍的关志辉原在广州泮溪酒家、深圳泮溪酒家当大厨,后前往北欧挪威,在一家中餐厅当主厨,还创建了自己的粤菜餐厅。以前,最早一批移民到挪威的国人多为船员,对菜品并没有如中国国内中餐“色香味俱全”这么高的要求,只偏重于“汁水”,方便捞饭,而这种简单的进食方式却受挪威人欢迎。而“上汤”正是广府菜乃至整个粤菜调味、赋味、增味的重要原料。擅长运用广州上汤的关志辉在挪威饮食界如鱼得水,他潜心研究,对传统粤菜进行改良,使得中餐越来越受当地人欢迎,中餐厅的数量也在挪威越来越多。

今天,顺德厨师在全世界开枝散叶,中国烹饪界有一句流行语:“只要有广东菜的地方,就有顺德厨师,就有顺德美食。”中国烹饪协会会长杨柳女士则说:“顺德的最主要特点是厨师,因为凡是有中国人的地方就有中餐馆,凡是有中餐馆的地方,几乎都有顺德厨师。”粤菜扬名内外,得益于顺德厨师善于走出去和不断求新,正是他们,让岭南饮食成为一扇外国人了解中国的窗口。

作为“世界美食之都”“中国厨师之乡”,顺德现有15000多家餐饮企业,约10万名餐饮从业人员,拥有43位“中国烹饪大师”,27位“中国烹饪名师”和110位“顺德名厨”。顺德美食产业的兴旺,自然离不开顺德雄厚强大的厨师队伍,更有赖于一代代名厨传承和坚守的烹调技艺和厨师精神。

顺德粤菜师傅有三大绝技,首先是烹鱼。

蒸鱼是凤城厨师一绝。凤城厨师蒸鱼,一改侧放平蒸的千年习惯,把鱼背朝天蒸,这有利蒸汽运行和鱼体易熟,同时,使鱼从“平面静物画”变成“立体雕塑”,给人以生猛新鲜的印象。穗港等地的厨师多把蒸鱼原汁全部倒掉,而以调妥的味汁置换;顺德人却多保留一半蒸鱼原汁,以保持鱼的原味。实践证明,这样蒸出来的鱼别样鲜美,鱼味十足。

顺德名厨汤财教特别用心琢磨过各种海鲜、河鲜的生活习性,并认真研究过古今中外有关海鲜、河鲜的肉质、口感、营养成分及相关烹制方法,在清蒸各种鱼类的温度(俗称火候)、气压、时间等问题上掌握得恰到好处,在清蒸鱼肴酱汁调配料的搭配上,也有独到心得和令人折服的创新,他的蒸鱼绝活被顾客特称为“阿教蒸鱼”。“阿教蒸鱼”成为凤城厨师蒸鱼绝技的优秀代表。

顺德鱼生是顺德人吃鱼追求鲜活的极致表现。清咸丰朝探花李文田曾把顺德鱼生的吃法带到北京,引得帝师翁同龢、要臣张荫桓、进士缪荃孙等追捧,在京官中掀起了一股不大不小的饮食潮流。连慈禧太后也在宁寿宫里品尝了“晶莹剔透、清凉冰爽”的顺德鱼生,宴后题写“味道之腴”,叫人做成牌匾赏赐给李文田。

其次是擅烹牛奶菜品和小吃。凤城厨师对水牛奶菜品投入的热情和折射的智慧,在美食散文家沈宏非看来,“别说在岭南,就是在整个汉民族也是十分罕见的”。《“广东佛山顺德——中国厨师之乡”考察认证纪要》指出:“顺德厨师对烹调技术有其独到之处:一是擅长烹制河鲜和水产品,注重清淡、鲜甜,并注意掌握火候,成为顺德菜的精髓。二是擅长烹制奶制品,创制了炒牛奶、双皮奶、炸牛奶和锅贴奶等,他们烹制的奶品菜,已成为中餐烹调技法的代表菜而列入教材。”除了这里提到的水牛奶美食外,还有顺德金牌名菜“金榜牛奶炒龙虾球”,以及“牛奶炖鸡”等菜品和洁白如雪、略带咸味的牛乳饼,还有新创的“蒸牛奶卷”以及“炸姜汁奶卷”等,数量之多,让人折服。

第三是擅小炒。“凤城小炒”素有“小炒皇”美誉。其卖点之一是镬气十足。所谓镬气,就是气势、气味、气色与气质的综合。鳳城厨师把物料切得长短划一,厚薄一致,纹理顺畅;用猛火急攻,以镬代勺,大面积翻掀菜料,使之快速同熟,且避免养分走失,最大限度保留了菜的本色,并在铲与镬的碰击中,让微铁屑不断掉落菜肴中,使菜有股特殊的铁香味儿,待成菜恰熟时,热气腾腾,香气扑鼻,第一时间送到食客面前。凤城厨师也精于勾芡,香港美食家蔡澜先生就认为,“顺德人炒东西,吃完碟中芡也不见汁,原来芡汁都给原料吸进去,才算合格”。

顺德十大金牌名菜之一“菜远炒水蛇(今改为水鱼)片”就是凤城小炒的范例。其得意之处是起片只用8刀(每侧4刀),然后旺火急炒几下,成菜送到餐桌,前后只花3分钟,此时水蛇片似乎还在律动。有顺德美食竹枝词咏唱此菜:“霜锷翻飞雪片寒,蓝光吐艳礼花繁。三分小炒九分熟,鲜嫩银龙跃上盘。”

为什么顺德名厨特别多、特别优秀?

从客观条件看,顺德食风浓厚,食家嘴刁,食不厌精,这种“讲饮讲食”而又“识饮识食”的风气从清代起便盛于顺德。而这种社会风气一旦形成,便会产生出众多的美食爱好者和高厨。太平盛世自不必说,即使在物质并不丰裕的时代或是战乱时期,顺德人也会以各种特殊的方式追求美味,并会给厨师以有益的启迪。

在抗战期间,米珠薪桂——米贵得像珍珠,柴贵得像桂木,有大户人家的破落子弟仅买一箸面,也要求用两只碗交替盛载烫食,这让一个初入行的面店少东家从中悟出:面条久烫必致软烂不爽,必须避免。在困难时期,一碟田蚊鱼,半盘曲足虾,两杯蔗渣酒,照样让食家乐在其中。《美食勒流》一书中记载,一次,黄连村的几位民间美食家、烹饪高手一边品尝着自制的乡间小菜,一边发表高论,时而抓住菜品一个极其细微的缺漏加以讽刺,时而赞美烹者的鬼斧神工,时而苦思改进的良策——事实上,无数这样的烹饪“诸葛亮会”,不仅催生了“香麻手撕鸡”“香麻白水肚”等黄连名菜,也哺育了厨坛新秀的茁壮成长。

顺德有众多的“厨师之家”“厨师世家”“厨师村”,还有“广东粤菜师傅名村”(黄连社区)。黄连有老、中、青厨师近500人,多是厨艺家传有自。大良的冯不记饮食世家编成的传承谱显示,该家族五代人共有43人(还不算配偶)开餐饮店或当大厨。还有李禧记家族、双皮奶董氏家族、黄连的张氏家族、关氏家族等,都拥有几代数十人从厨的规模。这些饮食世家都注重人品,讲究诚信,一盅一碟里,蕴藏着绵绵相传的家传训示。

例如冯不记百年面店创始人冯智广总结了丰富的从业经验,概括出“不洁不卖,不时不食,不鲜不烹,不苛不求,不折不扣,十全十美”的二十四字家训。冯智广的子孙都牢记这一家训,在顺德,在外地,甚至在国外,兢兢业业地从事餐饮业。第三代传人冯海在美国休斯敦经营凤城海鲜酒家,一次,某集团的高层到冯海店里,秘书请冯海提前把菜做好,等高层一到就可以开吃,但冯海坚持人不到不炒菜,菜不热不上桌,就是恪守“不时不食”“不鲜不烹”“十全十美”训条。

在顺德,不管是几代相传的厨师世家,还是师傅带徒弟的“某家班”,父母、师傅都坚持一种理念:厨德先于厨艺,人品重于菜品。顺德“厨王”谭永强认为,对他影响最大的“师傅”是他的父亲,其父制烧鹅一直坚持“不靓不卖”的原则,宁可不做生意,决不让次品坏了烧鹅的口碑。谭永强说,做一个好的厨师,人品第一,有钻研精神第二,然后才是资质。顺德名厨总是心怀制作美食的光荣感和使命感,谭永强说过:“做一桌好菜,能得到食家的夸奖,其成功的喜悦毫不亚于赚大钱。”所以碰到嘴刁的食客提出近乎苛刻的要求时,他总是愉快地接受挑战,以此作为鞭策自己技術精益求精的动力,他表示:“食家嘴刁,我手更刁!”顺德十大名厨之一何锦标也说:“厨师不只是一个炒菜匠,他应是个技艺非凡的艺术家,每一个出品都应该流露出厨师的情感,蕴涵着一种期待赞美的心情,那么,这就要求厨师必须全情投入。”

一位名厨的修成,至少需要几所“学校”的培养,包括家庭(父母或长辈)、师傅、同行、食客。顺德十大名厨之一龙仲滔认为他有三位“老师”,一是顾客,二是市场,三是同行。而他拜过师的师傅就有好几位。顺德籍原上海锦江饭店总厨萧良初在参加完扩大的日内瓦会议(会议期间以拿手菜“八珍盐焗鸡”招待各国代表)后休假回乡,就为向本地老行尊请教制作“大良炒牛奶”“大良野鸡卷”的正宗制法,态度毕恭毕敬,如同小学生。顺德厨师有两个优良传统:一是宴会行将结束时,由主厨带着助手,到厅堂向食客致敬,并征求意见;二是不定期以食会友,切磋厨艺,共同提高。

当习惯成为文化,文化孕育氛围,饮食精神便潜生出传承力量,代代相延,绵绵不绝。“说到底,美食的精神便是顺德精神的生活化”,诚哉斯言!