寻找鱼王

文/顾静

“现代的孩子生活在网络时代,这个时代让孩子博学,也让孩子无知。比如关于大自然的真实感受、肌肤摩擦中才能产生的一些情愫,在这个时代是稀缺的。我认为,这是人类生存的大不幸。讲述真正具有原生性的大地故事,大概是必须要完成和领受的一个时代任务。” ——张炜

在宁静而美丽的深山村落里,家家户户流传着“鱼王”的传说,人们说他是鱼鹰之子,捕鱼的旷世高手,却从没有人见过他的真面目。一个八岁的孩子在父亲的陪伴下出门远游、苦苦寻找鱼王学艺,找到了传说中的老鱼王,也从老人的口中得知了鱼王家族一段精彩离奇、不为人知的民间传奇。在这段故事中,男孩经历了爱与人生的洗礼,最终成长为新的鱼王传人。唯美寂静的深山,大雪皑皑的山间小屋里,善良纯净的孩子和饱经沧桑的老人共同谱写了宁静壮美的生命画卷。

作者名片

张炜,中国当代作家,中国作家协会副主席。1975 年开始发表作品。著有《古船》《九月寓言》《刺猬歌》《外省书》《你在高原》《独药师》《艾约堡秘史》《我的原野盛宴》《寻找鱼王》等作品。作品获优秀长篇小说奖、百年百种优秀中国文学图书、世界华语小说百年百强、茅盾文学奖、中国出版政府奖、中华优秀出版物奖。

初识本书

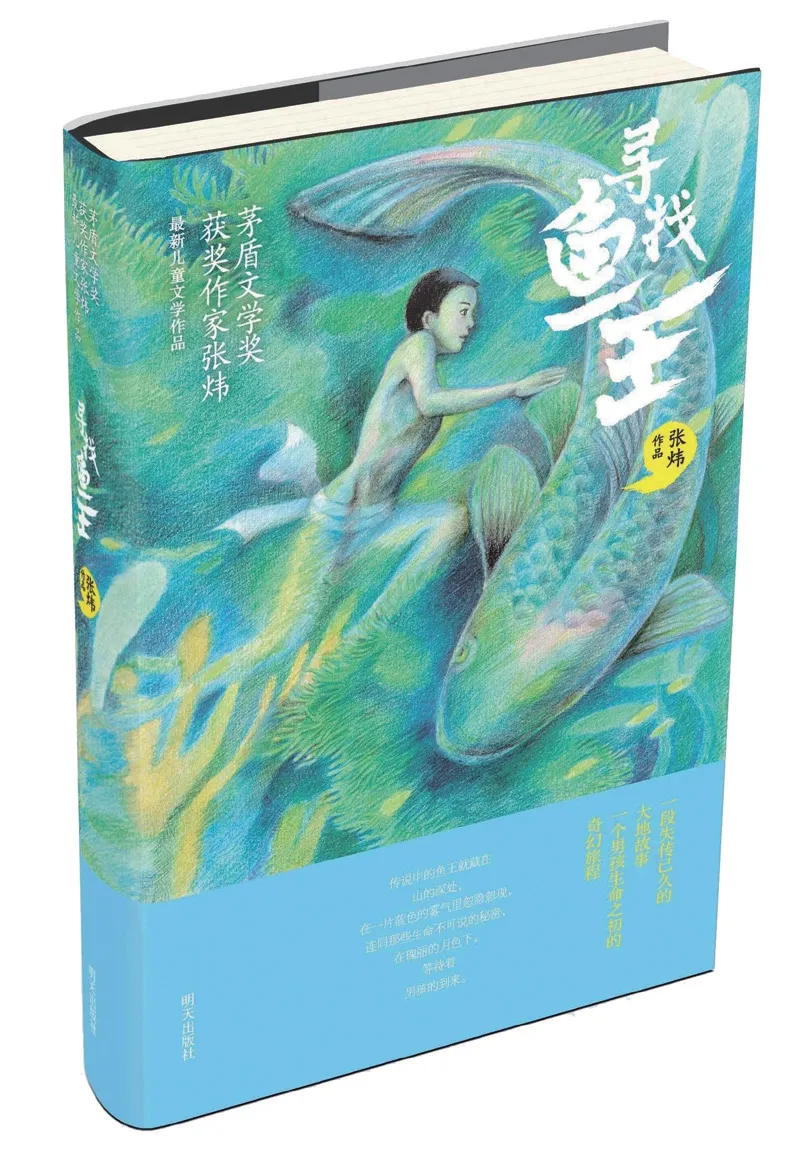

书的封面在设计中展现了人和鱼的独特缘分,将“寻找鱼王”作为独特的吸引点。在谁是鱼王的思考中,启发读者在阅读中寻找发现鱼王应该有的特质,从而更好地思索鱼王的内涵。

书的内页具有独特的地域特色 ,第一页图片上是一条大鱼,很有吸引力,让读者和书中的山里人一样产生好奇,这正是作者的独具匠心,是一种诱惑。书的结束部分,大鱼的呈现是一幅很小的图片。图片的这一刻意变化,表现了山里人因为贫寒,不得不用刻的方式、借的方式把鱼当作“看菜”,正是因为贫瘠,人们才有了寻找,而在寻找的过程中,却发现目标在变化,这就是成长,寻找鱼王就是在给我们讲述这样一个成长的故事。

梳理整本书的线索,以提出关键问题为导向,跟着一个“寻”字,看懂这本书。

阅读这本书要从题眼 “寻找鱼王”开始,提出几个核心问题,再从书中寻找答案,并串起整个故事的发展线索,从而步步深入,直到挖掘出整本书的主题。

(1)谁要寻找鱼王?他为什么要寻找鱼王?

(2)他找到鱼王了吗?他是如何找到的?鱼王是怎样的人?

(3)找到鱼王之后,又发生了什么?

(4)他实现愿望了吗?

循着这几个核心问题,再开启我们的阅读。

让我们一起来“寻找鱼王”

谁要寻找鱼王?他为什么要寻找鱼王?

我——一个山里的男孩,被父亲领着到大山里到处去寻找一位传说中的捕鱼高手——鱼王。最开始学本领的目的是想吃鱼、孝敬父母,把捉到的大鱼献给老族长。老族长在那个山里代表着权威和荣耀,因为 “鱼”在大山里是一种稀有而奢侈的食物,捉鱼、吃鱼和献鱼象征着不同寻常的本事和身份,男孩因怀着对“鱼”的身体与精神的双重向往,立志要做“一个捉大鱼的人”。这样看来,小男孩找到的不仅仅是鱼王,更是生活的目标!

你思考过自己的人生追求和目标吗?想过如何实现它吗?你有行动计划吗?书中这对父子的执着和真诚的品质,你是否也具备?

他找到鱼王了吗?鱼王是怎样的人?

终于,功夫不负有心人,这对父子的诚心感动了深居山里的一位老爷爷——他们自己认为的鱼王:独居、不跟外界接触、很少说话、家中有跟鱼有关的痕迹。

自此,小男孩与老爷爷相依为命,也跟着老爷爷一起去抓鱼,同时也终于见识了鱼王的风采与绝技。

师傅只是静静地蹲着,看,不吱一声。突然,他挽起袖子的右手五指捏到一起,唰一下插入草须……水中一阵跳跃和扑腾,一条二拃长的大鱼被拖了出来,师傅的手指就扣在了鱼鳃那儿。巨大的腥气,猛烈的尾巴拍击……我不知自己在惊呼什么,反正猫都被我吓坏了。

在和老人的共同生活和学艺的过程中,男孩逐渐了解到了老人高超的抓鱼本领只限于水浅的鱼塘和小溪流,从不游到深水里捉鱼。在书中作者把他定义为——旱手鱼王。

在阅读与旱手鱼王有关的章节中,我们要尽可能地通过男孩的眼睛去观察、寻找和捕捉作为一位旱手鱼王抓鱼时的令人叹为观止的敏捷身手。试着把相关段落和描写一 一找出来,并大声朗读,一位不愧为鱼王称号的老人形象就会更具体生动。

找到鱼王后,男孩学习的不仅仅是本领技艺。

男孩此行的目的就是找到鱼王、学习抓鱼的本领,在与老人的共同生活中,他的收获远不止这些。

老人历经人世沧桑,他对世界对人生的理解也融于他的日常行动和与男孩的交流中。

老人说自从有了捉鱼的本事,却不想逮那么多大鱼了;他常常静静地观察一个池塘、一片湿地、一条溪流,一动不动,时机一到便迅速出手,然而他坚持只能出手一次,不成就走人。他还常跟男孩说,“本事不光是从别人那儿取来的,还要自己去找,一点一点找到一些,放下一些,最后留下来的,才是有用的真本事”。

这样在不经意间从老人口中说出的金句比比皆是,老人带的徒弟不仅仅是书中的男孩,也是喜爱这本书的每一位小读者呀。

在阅读中,试着认出这样饱含人生哲理的语句,对这些话语进行进一步的分析和思考,问问自己他说的有道理吗?他为什么这么做、这么说?我从中受到什么启发?我的生活体验是不是也与此相关?

从旱手鱼王到水手鱼王,寻找鱼王的成长之路仍在继续。

在男孩寻找的第一位鱼王过世之后,他听取老人临终前的指引,找到了一位老奶奶,老奶奶也不承认自己是鱼王,但她的水性极好,可以在深水里游很久,就像水里的鱼。男孩新拜的师父似乎比原来的老爷爷更加神秘和深不可测。

无论是白天还是晚上,她好像都没有领我去陡崖下的意思,也许等我有了更好的水性之后,她会这样做的。她总是在那道银闪闪的水线上与我分手,然后就扎到那片黑漆漆的深水里了。那里究竟是怎样的,老太太从来没有仔细说过。她也没有从那里带回一条鱼一只蟹,就连一绺水草都没有。她只不过要在深水里才舒服,水越深越好。

作者始终在设置悬念,让读者和书中的男孩一起去探索,接触一个个身怀绝技的捕鱼高手,也聆听他们的谆谆教诲。阅读这些段落章节时,依然要从男孩的眼中去观察这位老奶奶的一举一动,更重要的是听她对男孩讲了什么。

老太太终于出现在明亮的水面上了。我呼出一口气,迎着她游去。接近了,我发现她脸上的每一滴水珠都闪着快乐。“崖下的水才够深,那边什么时候都有深水。”她说。我问:“当湖水半枯了,还有深水?”她说:“有。这片大水跟别处不一样,它有根,崖下边就是它的根。”我糊涂了:“每一片大水都有根吗?”她摇头:“最后变成了一小片死水、干枯了的,就是没根的水。水和树一样,没有根就得枯。”……老太太说这里有整个大山里的“水根”,水由这儿流到四面八方,去滋润那些树啊草啊,庄稼,人和动物。“要不什么都渴死了。”她说。我觉得这太过分了。我说:“山水干枯了,还有井,人们从深井里提水喝、浇庄稼。”老太太说:“井也连着水根。所有不干的水坑水汊都连着水根。树有树根,水有水根。”

这段师徒二人对“水根”的探讨,是读者读懂这个故事的关键,也是最后小男孩改变“寻找鱼王”初衷的一次重要谈话。对“水根”的理解,就是我们对自然万物相互关系的启蒙教育。江河湖海都有“根”,读者也不妨去找一条大江大河的“根”和“源”,进而引起我们对大自然的敬畏与保护。

谁是鱼王?

老爷爷曾经告诉男孩,鱼王分为“水手”和“旱手”:“水手”就是在发大水的时候下水捉鱼的高手,“旱手”则是在岸上抓鱼的能手。然而,老爷爷和老奶奶都不曾承认过自己是鱼王。后来,男孩在老奶奶的带领下,在深水里,又看到了一条巨大的鱼,一条堪称“王”的鱼,和老奶奶一起守护着水根。

那么问题来了,谁是鱼王呢?书中并没有明确地告诉读者。男孩在寻找鱼王,读者也在寻找鱼王。你心目中的鱼王又是谁呢?这个没有标准答案的问题是作者留给读者探讨的。探讨不仅要有观点和结论,还要有分析,分析得有理,才令人信服哦。

男孩的成长与转变

那个一心寻找鱼王、先后跟了两个师父学习捉鱼本领的男孩在故事的最后,却不再想“当一个捉大鱼的人”,也不再一心想着把捉到的大鱼献给族长了,而是决心做一个“看护大鱼”的人。这么大的转变,背后的原因是什么呢?阅读了这本书之后你自然会找到答案。这个答案,不仅仅由男孩的亲身经历组成,也藏在老爷爷和老奶奶的爱情故事以及两代鱼王的恩怨情仇里,藏在大山里世代相传的捕鱼文化中,在善与恶的复杂人性中。这是需要我们认真阅读后,才能想明白的问题。

最后提一个有趣的问题,你相信在旱地里,在泥土里,也会有活鱼吗?去查查资料吧,也许会有惊喜。