“双碳”背景下面向新能源传热学的启发式教学模式探究

谢果 徐永 陈云良 陈建野

摘 要:在碳达峰、碳中和背景下,未来新能源产业迫切需要掌握专业知识且更具广阔视野的人才,这给高校能源专业课堂教学带来新的机遇与挑战。传热学作为能源专业的必修课程之一,结合新能源知识对其教学模式进行改进,有助于拓展学生视野和未来竞争力。本传热学课程采用课前、课中和课后三个环节的渐进启发式教学模式,首先激励学生构想新能源未来发展和前沿技术,逐步引导学生运用传热学知识剖析新能源行业的经典案例,再通过课程设计等进一步强化学生对新能源产业实际问题的分析和解决能力。基于此教学模式,一方面可以巩固学生所学传热学知识,并增强其学习兴趣,另一方面可拓宽学生的学术视野,同时提高分析问题及动手实践能力,为其未来从事相关产业打下坚实基础。

关键词:传热学;新能源;教学探究;启发式教学

中图分类号:C961 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2022)20-0140-04

Abstract: Under the background of carbon peak and carbon neutral, graduates need professional knowledge and wide vision to meet the requirements of the new energy industry in the future, which poses new challenge and opportunity for teaching in energy discipline of colleges and universities. Heat Transfer is one of the required courses for students in energy discipline. Improving the course by integration with new energy will help students to widen their vision and strengthen their competitiveness. With this aim, a progressive inspiring teaching composed of before-class, in-class and after-class period is adopted. Students will be firstly inspired by the new energy development and relevant frontier technology, then guided to analyze the typical cases in new energy via knowledge of heat transfer, and further consolidated their analytical and problem-solving skills in practice of new energy industry. Benefits of the proposed inspiring teaching include two parts. On one hand, heat transfer knowledge could be consolidated and learning interests of students could be enhanced. On the other hand, wide academic vision, analytical and problem-solving skills of the students could be achieved, paving their way for engaging relevant industry in the future.

Keywords: Heat Transfer; new energy; teaching exploration; inspiring teaching

在碳達峰、碳中和背景下,开展新能源学科建设及培养新能源方面人才是能源专业的重要发展方向。相较于传统能源专业的工科人才,未来新能源产业需要实践能力、适应性及创新性均更强的复合型人才[1]。在瞄准国际及产业未来发展的基础上,人才培养应从过去“先培养后就业”的模式,逐步转变为以市场需求为导向的针对性培养模式。为深化该类工程教育改革,教育部在2017发布了《教育部高等教育司关于开展新工科研究与实践的通知》(教高司函[2017]6号),该文件指明了工科教育新的改革方向。未来新能源方向的人才培养理念将更以市场为导向,强调未来人才在行业发展中的引领作用[2]。据此,能源专业应在保持完整专业知识体系的基础上,进一步培养学生面对实际问题时的自主创新能力,使学生毕业后同时具备专业理论知识和动手能力[3]。这种培养模式的改进,不仅是能源专业自身发展的需求,更是高等教育引领相关产业所需承担的社会责任和义务。

传热学作为能源专业的必修课程之一,对学生认知新能源方面知识有着十分重要的影响。一方面,该课程涉及能源行业的许多基本概念、原理和分析方法,是后续如新能源技术等其他专业课程的基础。另一方面,该课程内容包括许多实际工程问题的案例分析,这些内容对培养学生实际分析问题和解决问题的能力十分重要[4-5]。然而,传统的传热学教学内容和模式存在内容过于理论化且局限于课堂授课等问题,因此很难让学生在有限的课程学习中建立起相关知识与新能源产业之间的联系,无法很好地培养学生对新能源产业的兴趣和热情。面临类似问题的专业课程尝试了许多改进方法和思路,包括采用多元化的成绩评价体系[6-9]、强化实践教学环节、丰富教学实验内容、结合各类网络教学平台[10-14]等。

据此,通过借鉴和参考上述课程的教学改革经验,将新能源相关知识逐步引入到传热学课堂,使课程内容更好地适应未来新能源产业对毕业生的要求。同时,将传统传热学教学改进为渐进启发式教学。具体为,在整个教学环节中,将课前、课中和课后三个环节有机整合起来,让学生从了解新能源背景和前沿技术展望,逐步掌握运用传热学知识剖析新能源行业案例的方法,以此实现从理论到实践的渐进启发式教学过程。该教学改革不但可以增强学生对传热学知识的理解和学习动力,还能够提高学生对新能源产业的兴趣,培养学生未来涉足新能源产业的自信心和解决相关实际问题的能力,为其从事相关产业打下基础。

一、创新教学模式

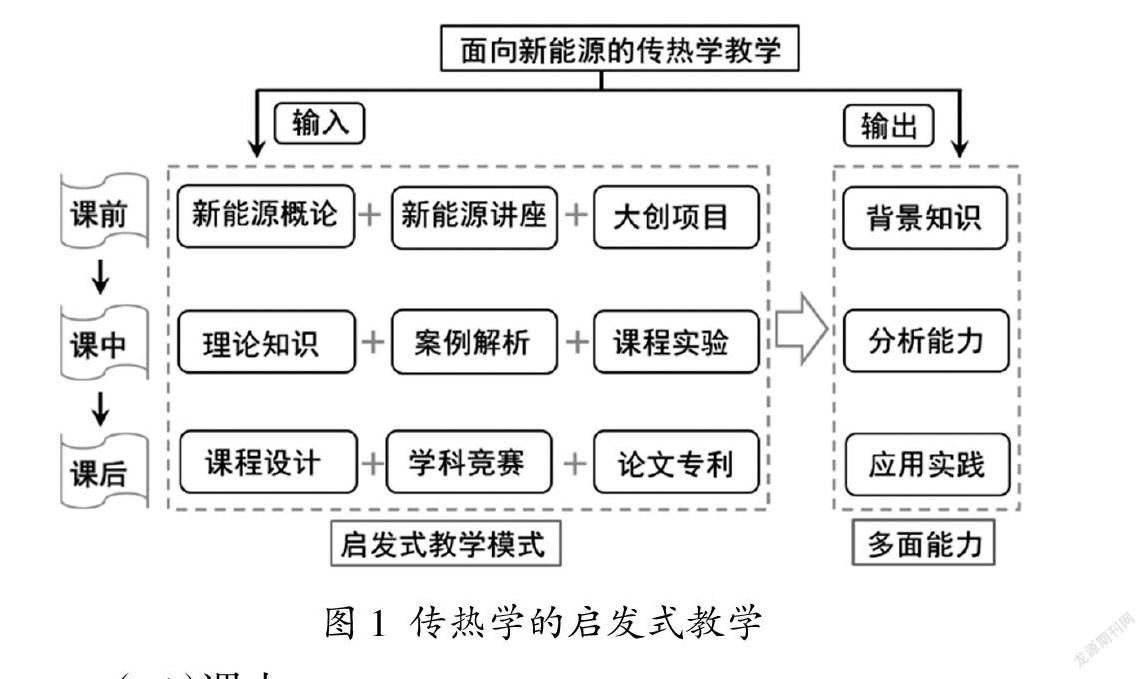

面向新能源的传热学教学采用启发式教学模式,具体内容如图1所示。在整个教学过程中,分别于课前、课中和课后对学生展开新能源及传热学有关的教学工作。课前环节内容为在传热学授课的前期阶段,开展新能源概论、新能源讲座和大创项目,通过背景知识引导学生积极思考,启发学生关注新能源产业和前沿技术。课中环节内容为在传热学授课期间,除对学生讲解理论知识以外,另辅以新能源相关的案例解析和课程实验内容,启发学生思考,培养学生对具体问题的分析能力。课后环节内容为在授课环节之后,通过后续课程设计、学科竞赛和论文专利写作等,锻炼学生面对新能源科研问题时的思考能力。借助于启发式传热学教学,对学生思维模式、信息整理、课堂知识应用及实际解决问题等多方面能力进行培养,为学生未来从事新能源产业打下基础。本文传热学教学内容将依托于太阳能热利用科研项目展开,后续内容将对课前、课中和课后环节的具体内容进行描述。

(一)课前

课前环节内容包括新能源概论、新能源讲座和大创项目。新能源概论课程中,学生将学习风电、核电、海洋能、地热、光伏和光热发电系统的相关背景知识和基本运行原理。其中,光热发电系统涉及大量传热学知识的实际运用,与后续传热学教学的关系尤为密切。光热发电系统,即利用镜面反射实现太阳能高倍聚光集热,然后加热给水形成高温高压蒸汽后,所产生的蒸汽驱动汽轮机进行发电。上述过程中,高倍聚光集热涉及到集热器均匀吸热和高效导热技术,日间储热和夜间放热过程涉及到非稳态对流换热和具有相变过程的热传导,乏汽在冷凝器内冷凝过程同样涉及到其与冷却介质之间的热交换过程,这些知识的讲解有助于启发学生思考新能源系统与传热学之间密不可分的关系,并激发学生对传热相关知识的学习兴趣。新能源讲座则围绕地热利用讲解,内容涉及地热资源在我国分布、我国地热能开发利用政策、地热开采技术和最新地热发电系统。在讲座过程中,重点讲解与传热相关的地热研究工作,例如吸热介质在热井中的相变过程规律、热井高温岩土随地热开发的温度变化和热补偿特性、热介质渗透过程对介质吸热特性的影响等。通过讲座内容,启发学生意识到传热学知识在新能源产业中的意义。大创项目则依托于光热利用研究项目展开,针对部分对太阳能热利用有兴趣的大一大二新生,指导其参与具体工作。由于此阶段的学生尚不具备相关专业知识,因此大创期间以调研文献和动手测试为主,理论分析为辅。借助于大创项目,铺设本科新生进实验室了解新能源科研的渠道,鼓励低年级本科生与高年级学生互动交流,共同参与相关实验现象观测和数据分析的工作,以此提高低年级本科生对新能源技术的兴趣。

(二)课中

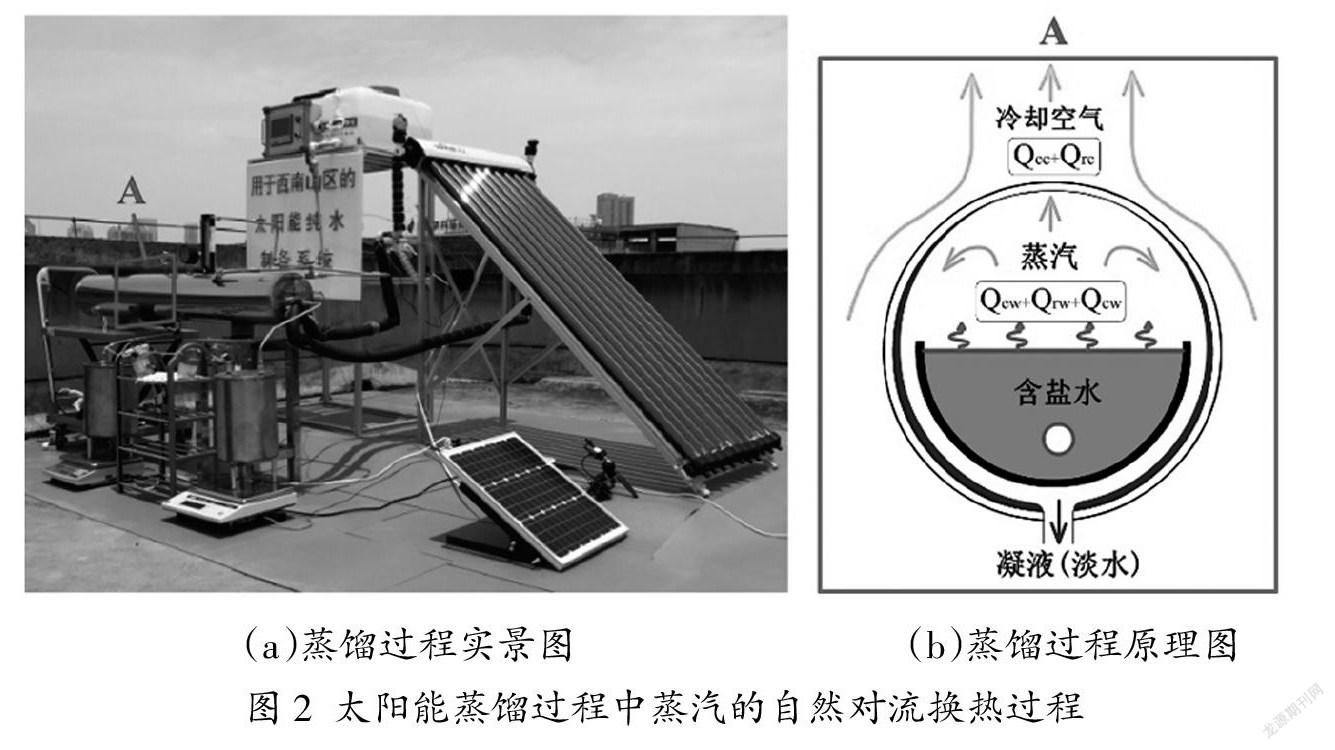

传热学是能源专业的必修课程之一,课堂内容涉及能源行业基本概念、原理和分析方法,对学生认知新能源方面知识有着十分重要的影响。在课堂传授理论知识期间,将具体问题引入到课堂,从而更直观地讲解其内容。例如,在讲解稳态导热和非稳态导热时,可引入太阳能光热发电系统储热过程,分析由于日照全天变化,導致的储热罐热交换壁面非稳态温度边界,以此进一步讲解罐内储热介质内外热阻、导热系数、内热源、Bi数和Fo数等基本概念及其计算过程。此后,结合实际工程案例对相关内容进行解析,并设置针对性的课堂练习环节,一方面加深学生对基本概念的认知,另一方面让学生掌握具体问题的分析方法。例如,在讲解自然对流章节时,结合太阳能加热蒸馏过程中蒸汽自然对流换热过程进行讲解,如图2所示。在讲解完案例分析计算思路后,给出该蒸馏空腔内蒸汽的物性和温度参数,让学生计算该蒸馏空腔内的Gr数和对流换热系数hc,以此作为课堂练习。在随后的课程实验中,则结合已有科研设备开展太阳能加热相关的传热测试,具体为指导学生使用模拟光源照射具有光热转化涂层的平板,然后通过红外摄像仪拍摄不同光照强度及散热条件下平板的表面温度分布。在实验测试结束后,引导学生利用传热学知识分析计算吸光平板的吸热功率及其向周围环境散热时的表面对流传热系数。通过上述从理论知识讲解到案例剖析,再到课堂实验的授课方式,启发学生思考所学知识与实际生产实践之间的联系,拓展学生的思维和眼界,激发学生的学习兴趣,从而提高学生解决实际问题的能力。

(三)课后

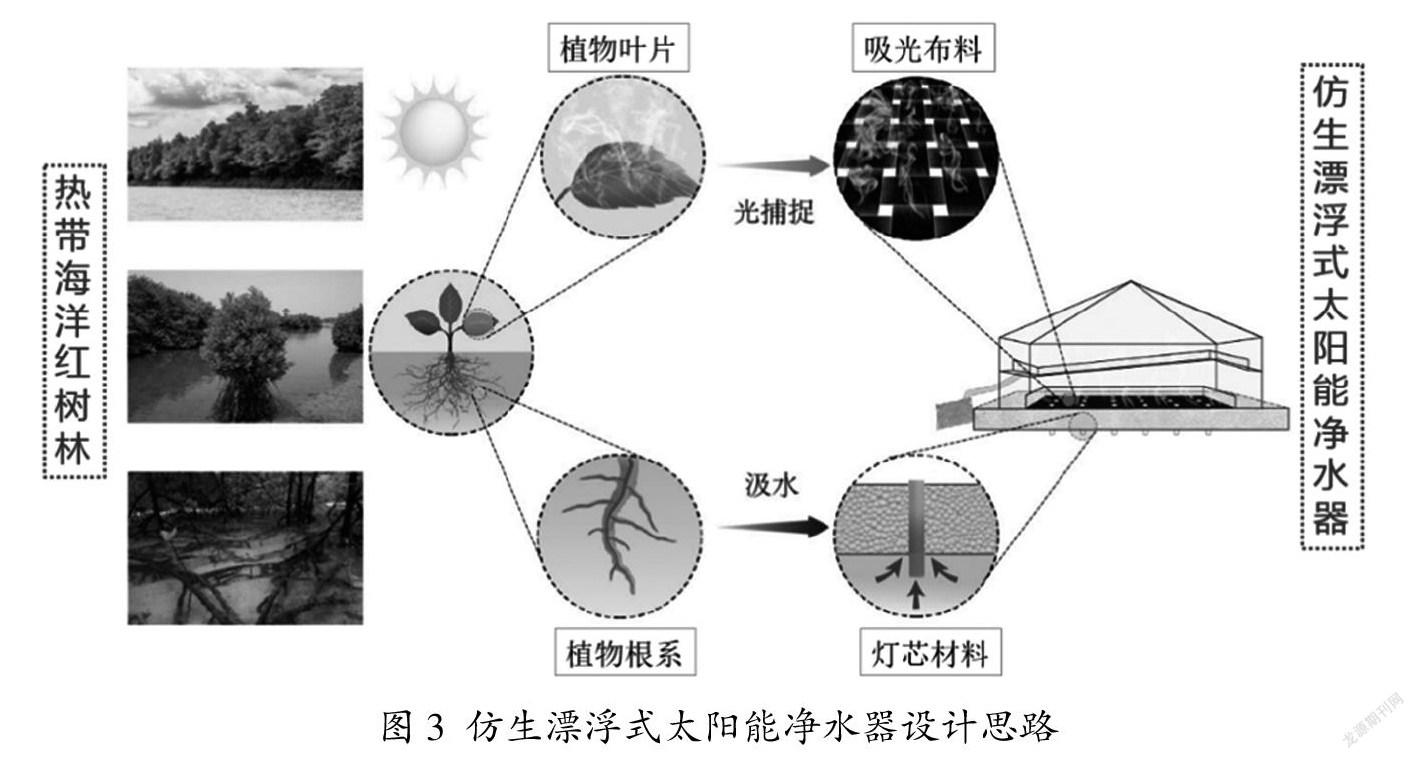

课后环节包括课程设计、学科竞赛及论文写作。该环节意义在于启发学生用所学知识分析实际问题,从而使学生更好地理解新能源产业与所学传热学知识之间的联系。其中,课程设计环节为针对塔式光热电站锅炉进行结构设计,并提交设计计算报告。报告内容包括物性及运行参数调研、换热管尺寸选型、吸热工质流速流量、流动阻力、换热量、表面传热系数、传热温差、所需换热面积及锅炉整体结构设计。通过该课程设计,让学生了解实际生产中新能源设备的研发设计过程。学科竞赛则在前期大创项目的基础上进一步展开,此阶段参与过大创的学生已经储备了相关知识,并具备了一定的动手能力,能够自主调研文献、分析问题并提出新方案,因此可在指导老师带领下申报相关学科竞赛。例如某学科竞赛中,结合个人科研课题指导学生对一种仿生漂浮式太阳能净水器进行了方案设计、样机试制和测试工作,该装置设计思路如图3所示。论文专利写作环节中,根据学生在大创竞赛期间积累的数据和思路,指导学生绘制相关原理图和数据图表,并传授文字内容书写技巧。通过该论文专利写作环节锻炼学生的逻辑思维和表达能力,为学生后续工作和深造打下基础。

二、教学改革效果

通过启发式教学改革,推进面向新能源传热学的教学工作,使所授知识能够契合碳达峰、碳中和背景下社会行业快速发展的需求。基于本教学改革,一方面加深学生对传热学知识的印象,提高学生对所学知识灵活运用程度;另一方面激发学生对新能源产业的兴趣,为其未来投身于相关产业打下基础。其中,各个环节的教学改革效果如下:(1)课前环节,学生对新能源产业的兴趣明显提高,更踊跃地讨论新能源行业动态发展问题,并积极联想家乡新能源产业,比如光伏或风力发电站等,更积极地申报新能源有关的大创项目,就新能源前沿技术与老师展开讨论;(2)课中环节,学生对传热学知识掌握更加扎实,在课堂练习和提问环节表现更加积极,思路更具有逻辑性,对具体问题分析更加准确,能更好地运行传热知识分析实际工程问题,并对传热学和新能源知识表现出更大兴趣;(3)课后环节,在课程设计环节联想所学知识,主动热情地参与新能源方面科研工作,并积极申报各类竞赛和撰写相关论文专利;近五年,指导的本科学生获全国大学生水利创新设计大赛国家级特等奖一项、全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛国家级二等奖一项及“互联网+”大学生创新创业大赛校级奖励两项,指导的本科生毕业设计获校级奖励四次,指导的本科生完成科技論文两篇并申请专利两项。此外,许多学生在后续深造及就业中,选择从事新能源相关工作。

三、结束语

在碳达峰、碳中和背景下,新技术新产业蓬勃发展,这对能源与动力工程学科教学带来了新的机遇和挑战。传热学作为能动专业基础专业课程,对学生认知新技术和未来从事于新产业十分重要。该课程教学内容和模式也应从全局性、长远性和导向性出发,结合新能源推进相关教学改进工作,使学生在了解相关产业的同时具备多面能力,为学生未来从事相关产业打下基础。结合这一需求,将传热学教学模式改进为渐进启发式教学,从背景知识到理论分析再到教学实践,让学生在不断巩固课堂所学知识的同时,对新能源产业有深刻认知。实践表明,这些措施很好地激励了学生参与后续课程设计、学科竞赛和论文专利写作,对启发学生主动思考和涉足未来新产业起到了积极的引导作用,对培养学生多面能力也取得了较好的效果。本教学改革工作,对相关专业课程的改革具有参考和借鉴意义,将传统教学模式改进为渐进启发式教学模式,有利于构建更巩固和与时俱进的知识体系,使毕业生更具有竞争力,更好地适应社会快速发展的需求。

参考文献:

[1]史广泰.新工科背景下能源与动力工程专业人才培养模式探究[J].高教学刊,2021(16):148-151.

[2]穆林,东明,贺缨,等.新工科背景下能源与动力类本科实践教学改革探索[J].高等工程教育研究,2019(S1):17-19.

[3]杜晓超,袁显宝,张彬航,等.能源动力类专业建设与人才培养模式的改革与实践[J].高教学刊,2021(15):117-120.

[4]楚化强,周勇,陈光,等.新工科背景下传热学课程改革探索与实践——MATLAB在传热学例题中的应用[J].高等工程教育研究,2019(S1):28-29.

[5]豆瑞锋,冯妍卉,温治,等.计算机仿真技术在传热传质学可视化及实践教学中的应用[J].高等工程教育研究,2019(S1):187-191.

[6]张彩利,宋倜,孙吉书,等.新工科背景下道路桥梁与渡河工程专业经管类课程OBE教育模式设计[J].高教学刊,2020(22):80-83.

[7]张鹏,王传杰,朱强,等.新工科背景下弹塑性力学课程教学内容应用化设计探索[J].教育现代化,2020(52):115-118.

[8]凌意瀚,马振凯,欧雪梅.新工科理念下材料热力学课堂案例教学创新与实践[J].教育教学论坛,2020(32):246-247.

[9]李志新,徐开东,王继娜,等.“新工科”背景下《建筑材料实验》教学模式的改革与探索[J].教育现代化,2020(19):40-42.

[10]李海军,刘宇.新工科与专业认证背景下电气控制技术课程思政研究与实践[J].高教学刊,2020(27):183-185.

[11]祝泽兵,单莉莉,胡锋平.新工科建设下“水工程施工”课程教学实践初探[J].教育教学论坛,2020(28):238-239.

[12]李银然,张学民,李德顺,等.新能源专业风电方向一年制毕业设计改革及实践[J].高教学刊,2020(7):133-135.

[13]高雅纯,张修明,吴喆.CUPT竞赛在《大学物理》新工科课程教学改革中的应用[J].教育现代化,2020(7):24-27.

[14]郭磊磊,李琰琰,郑安平,等.面向新工科的“电力电子技术”教学方法探索[J].教育教学论坛,2020(38):303-304.