白杜害虫钝肩普缘蝽的形态特征研究

伊文博 王师君 刘子珍 赵婉清 赵清 张虎芳

摘 要:白杜是园林绿化常见的观赏植物之一,在我国种植广泛。钝肩普缘蝽是为害白杜的常见害虫之一,主要为害白杜的叶花和嫩枝,造成叶片卷曲、引起黄斑。为了准确地鉴定钝肩普缘蝽,明确其鉴别特征,更新其分布区域,该研究通过比较形态学方法,对钝肩普缘蝽成虫和若虫的形态进行了详细地测量描述,以供参考。

关键词:钝肩普缘蝽;害虫;形态学;物种鉴定;白杜

中图分类号 S433.3 文献标识码 A 文章编号 1007-7731(2022)11-0096-04

Morphological Characters of Plinachtus bicoloripes Scott, 1874, a Pest Attacking Euonymus maackii

YI Wenbo1 WANG Shijun2 LIU Zizhen1 ZHAO Wanqing1 ZHAO Qing2 ZHANG Hufang1,2

(1Department of Biology, Xinzhou Teachers University, Xinzhou 034000, China; 2College of Plant Protection, Shanxi Agricultural University, Taigu 030801, China)

Abstract: Euonymus maackii is a common ornamental plant in landscaping, which is extensively cultivated in China. Plinachtus bicoloripes Scott (1874) is a common and significant pest attacking Euonymus maackii. The pest mainly feed on leaves and twigs of E. maackii, causing leaf curls and macula. In order to identify the species accurately, clarify the diagnostic characters and update the distribution areas, this study measured and described the features of P. bicoloripes for both adults and nymphs in detail by comparative morphological methods, and relevant photographs were provided for identification.

Key words: Plinachtus bicoloripes Scott,1874; Pest; Morphology; Species identification; Euonymus maackii

白杜(Euonymus maackii Rupr.),又名华北卫矛、丝棉木、明开夜合,隶属于无患子目Sapindales、卫矛科Celastraceae、卫矛属Euonymus,因其形态优美、果实颜色艳丽而受到人们的欢迎,是园林绿化常用观赏植物之一。白杜具有耐寒、耐旱、耐贫瘠,适应力强的特点,广泛种植于中国的中部和北部各省[1]。为害白杜的害虫并不多,如丝棉木金星尺蠖Abraxas suspeta,可取食白杜等卫矛科植物,造成寄主叶片缺刻,形成斑秃,严重的可造成枝条枯死甚至全株死亡,影响景观效果[2-4]。本研究首次在晋北地区发现了取食白杜的害虫——钝肩普缘蝽,应予以重视。

钝肩普缘蝽Plinachtus bicoloripes Scott,1874隶属于半翅目Hemiptera异翅亚目Heteroptera缘蝽科Coreidae普缘蝽属Plinachtus Stål,是植食性害虫,主要为害卫矛科植物南蛇藤、白杜、丝棉木以及南瓜、豆类、杨树等[5]。钝肩普缘蝽分布范围广泛,在中国多个省份和地区有分布,如辽宁、天津、河北、北京、山西、河南、陕西、甘肃、江苏、浙江、湖北、江西、四川、云南等,其他国家的分布主要在日本、朝鲜和韩国[5-9]。此前,山西省普缘蝽僅在临汾市大宁县有记录[7,10]。本研究首次在晋北地区发现大量不同虫态的钝肩普缘蝽个体,补充了该种在山西省的分布范围,同时表明该物种在晋北地区是园林植物白杜的重要害虫之一。

此前,关于钝肩普缘蝽的研究多为简单的名录记载或图鉴[9-11],而对形态特征的描述不甚详细,且缺乏对各龄期若虫的记录和描述。为此,本研究从形态学角度出发,通过详细描述钝肩普缘蝽成虫和不同龄期若虫形态学特征,并提供清晰的雌雄个体形态照片、生态照片和为害状照片,旨在为准确地鉴定该物种提供科学依据。

1 材料与方法

1.1 标本来源 供试昆虫为钝肩普缘蝽成虫和1~5龄若虫,于2019年8月至2021年10月采自山西省忻州市忻府区的园林植物白杜上(东经112.730073°,北纬38.422793°,海拔760m),标本存放地为忻州师范学院生物系标本馆。

1.2 研究方法 形态学观察和测量,采用Motic双目实体显微镜。拍照使用佳能EOS 600D相机和佳能EF100mm微距镜头,并通过Helicon Focus软件进行景深合成。数字照片利用Adobe Photoshop CS进行图版制作。

2 结果与分析

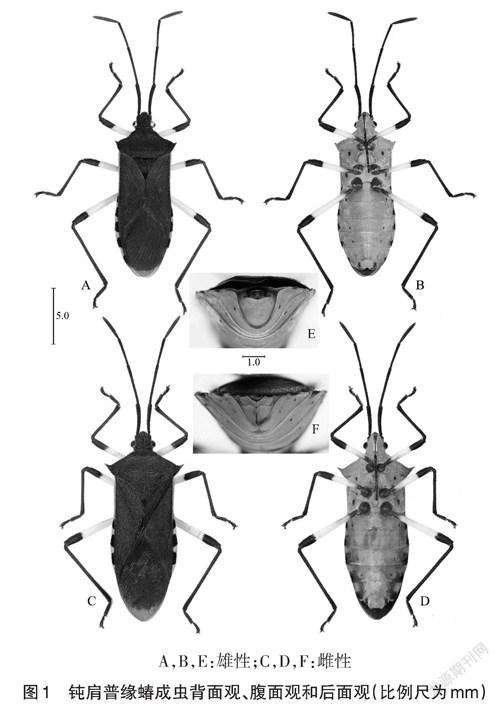

2.1 成虫形态特征 成虫形态特征详见图1。成虫区别于属内其他种的主要鉴别特征是:身体背面棕褐色,腹面污黄色;触角第2节显著长于第1节;前胸背板一色,无条纹,侧角形态变异大,或呈刺状,并向上翘起,或无刺,或呈中间过渡状态;各足基节、转节以及股节的最基部呈红色,股节中央部分浅黄色,端部棕褐色。

2.1.1 体型与体色 成虫中到大型,身体背面棕色,密被黑色刻点,前翅前缘基半部和腹面黄色;各足基节、转节及股节基部红色或红褐色,股节中央浅黄色,端部红褐色,各颜色相接处不整齐;胸部各节侧板中央斑点及腹部各节腹板中央两侧斑点黑色,腹部各节侧接缘后半部分黑色,背面可见腹部侧接缘黑黄相间的条纹。

2.1.2 头部 头短,近长方形,两眼宽度约为头长的1.5倍;复眼突出,单眼与复眼后缘平齐,单眼间距长于单眼到同侧复眼距离;头中叶稍长于侧叶;触角长,超过体长的2/3,第1~3节棕褐色,具细瘤突,第4节色稍浅,无瘤突,被细密短毛,触角第1节最粗,稍稍向外侧弯曲,第2节最长,第3节短于第1节,长于第4节,第4节长纺锤形,第3、4节连接处具一个环形托;喙短,向后不超过后足基节前缘,仅达到或稍稍超过中足基节后缘,喙第1节浅黄色,第2~4节棕褐色,第4节最长,第1节稍短于第4节,第3节最短。

2.1.3 胸部 前胸背板侧缘具细齿,前胸背板侧角不突出或突出呈刺状;小盾片近似等边三角形,具清楚横皱纹;前、中、后胸侧板各具1个黑褐色圆形斑点;前足基节彼此靠近,但不接触,宽度约与喙同宽,中胸和后胸腹板光滑,几乎无刻点,中央稍稍凹陷;前翅端部向后超过腹部末端,革片密被深色刻点,膜片烟熏色;各足股节和胫节直立,无弯曲,股节稍粗,但不呈肿腿状,股节长度与同肢胫节基本一致;跗节第1节最长,超过第2、3节之和,第2节最短。

2.1.4 腹部 腹部腹面密被浅色刻点,具稀疏的匍匐状短毛;第7节腹板中央显著凹陷,且雌性中央纵裂,仅基部相连,相连处被第6节腹板后缘覆盖,不易见;雄性生殖囊后缘中央稍稍凹陷。

2.1.5 雄性 体长14.3~15.7mm;头长1.4~1.6mm,头宽1.9~2.1mm;触角I(2.5~2.8mm):II(3.3~3.8mm):III(2.3~2.5mm):IV(2.2~2.4mm);喙I(1.4~1.6mm):II(1.2~1.4mm):III(0.9~1.1mm):IV(1.6~1.7mm);前胸背板长2.5~2.8mm,前胸背板宽5.0~5.8mm;小盾片长1.8~2.1mm,小盾片宽2.1~2.3mm。

2.1.6 雌性 体长16.7~17.9mm;头长1.5~1.7mm,头宽2.2~2.4mm;触角I(2.6~2.8mm):II(3.5~3.9mm):III(2.3~2.5mm):IV(2.3~2.5mm);喙I(1.5~1.7mm):II(1.3~1.5mm):III(1.0~1.1mm):IV(1.7~1.9mm);前胸背板长3.0~3.4mm,前胸背板宽6.5~7.5mm;小盾片长2.0~2.2mm,小盾片宽2.2~2.4mm。

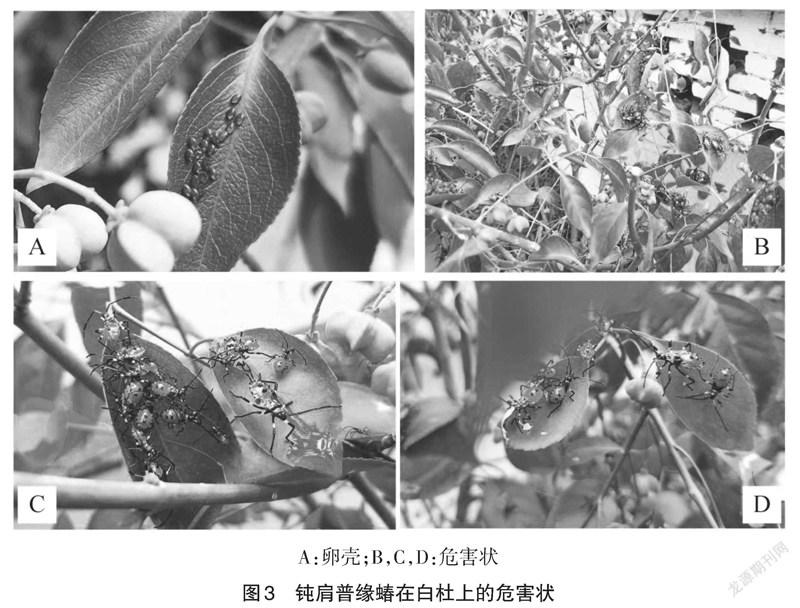

2.2 卵及若虫形态特征 卵:红棕色,长0.9~1.1mm,宽0.8~1.0mm,椭圆形,表面光滑无锯齿;常产于叶表面或果实上,常纵向排列;孵化时一龄若虫从卵粒一侧钻出;单次产卵在20~75枚;各龄若虫的前胸背板和后胸背板各具2个直立黑色长刺(5龄若虫无后胸背板长刺);各足黑褐色,仅股节中央约1/3区域色浅;腹部背面具2个黑褐色斑点,每个斑点位置具2个刺状的臭腺管。钝肩普缘蝽各龄若虫形态特征详见图2,卵及在白杜上的危害状详见图3。不同龄期若虫主要形态差异如表1所示。

3 讨论与结论

钝肩普缘蝽前胸背板侧角形态变化大,钝肩与刺肩个体曾被认为是不同的物种,后经证明为同一物种[5,12-13]。此前,部分研究使用二色普缘蝽作为该物种中文名[12],但考虑名称使用的连续性原则,本文建议沿用钝肩普缘蝽作为P. bicoloripes Scott,1874的中文名称。

通过形态结构观察发现,刺肩普缘蝽成虫与若虫的差异除了体型大小差异外,还包括以下重要区别:(1)若虫具腹部臭腺管,至成虫时消失,该变化与蝽类其他昆虫一致;(2)若虫各股节中央1/3区域浅色,而成虫股节基部2/3均为浅色;(3)若虫各基节、转节及股节基部均为黑色,而成虫该区域为红色;(4)若虫前胸背板和后胸背板各具2个直立长刺(五龄若虫仅前胸背板具长刺),而成虫对应区域无上述结构。

通过比较分析若虫形态结构发现,各龄若虫之间除体型大小差异之外,还包括以下重要区别:(1)喙与身体的长度比例逐渐变小。在1龄若虫喙与身体的长度比例最大,至5龄若虫依次减小,到成虫时达到最小,且喙的绝对长度增长幅度较小,远小于身体长度的增加,说明若虫各龄期以及若虫和成虫的食性、寄主一致,这与野外观察到各龄期若虫和成虫取食同一株寄主的现象相符;(2)触角与身体的比例具有上述变化特点,不再赘述。其生物学意义尚需进一步研究,猜测与准确寻找寄主植物相关。

钝肩普缘蝽(P. bicoloripes Scott,1874)寄主主要有卫矛科白杜、丝棉木、南蛇藤、南瓜、豆类、杨树等,可危害植株生长,造成叶片泛黄卷曲,叶尖枯黄。山西忻州8月份可在白杜上发现大量的成虫和若虫,低龄若虫常具集群性,高龄若虫或成虫分散生活。成虫受惊扰时,多数个体常掉落至地面不飞行,少数个体掉落至空中后飞翔。

本研究首次在晋北地区发现为害白杜的害虫钝肩普缘蝽,进一步丰富了物种分布记录,并详细描述了成虫和若虫的形态学特征,为准确地识别和鉴定钝肩普缘蝽提供了重要依据,同时为更深入地开展系统学研究和害虫预测预报提供参考。

参考文献

[1]诚静容,黄普华.中国植物志 第四十五卷 第三分册 卫矛科[M].北京:科学出版社,1999:47.

[2]方泓,聂英奇.丝棉木金星尺蛾研究初报[J].安徽农业大学学报,1999,26(4):461-464.

[3]李强,沈龙元,马惠民,等.丝棉木金星尺蠖发生与防治技术研究[J].上海农业科技,2006(1):96-97.

[4]朱建亚,陆彦,范美娟.丝棉木金星尺蛾在绿篱冬青卫矛上的生活规律观察初报[J].中國植保导刊,2007,27(1):28-29.

[5]彩万志,崔建新,刘国卿,等.河南昆虫志-半翅目:异翅亚目[M].北京:科学出版社,2017:425-426.

[6]萧采瑜,任树芝,郑乐怡,等.中国蝽类昆虫鉴定手册-半翅目:异翅亚目(一)[M].北京:科学出版社,1977:246-247.

[7]李长安.山西省蝽类昆虫名录[J].山西大学学报(自然科学版),1981(1):93-100.

[8]AUKEMA B,RIEGER C.Catalogue of Heteroptera of the Palaearctic Region(Volume 5)[M].Amsterdam:The Netherlands Entomological Society,2006:79-80.

[9]虞国跃,王合.北京林业昆虫图谱[M].北京:科学出版社,2018:117.

[10]李长安,曹天文,王瑞.山西省的网蝽、盾蝽、长蝽和缘蝽(半翅目)[J].山西农业科学,2007,35(8):29-32.

[11]王恩.杭州园林植物病虫害[M].杭州:浙江科学技术出版社,2015:23.

[12]朱卫兵,卜文俊.河北动物志-半翅目:异翅亚目:缘蝽科[M].北京:中国农业科学技术出版社,2009:379-396.

[13]李敏,席丽,朱卫兵,等.基于DNA条形码的中国普缘蝽属分类研究(半翅目:异翅亚目)[J].昆虫分类学报,2010,32(1):36-42.

基金项目:忻州师范学院科研项目(2019KY11);山西省教育厅高等学校科技创新项目(2019L0825);山西省研究生教育创新项目(2020BY059);山西省回国留学人员科研资助项目(2020-064);国家自然科学基金(31872272)。

作者简介:伊文博(1988—),男,山东蒙阴人,博士,讲师,研究方向:昆虫学。 收稿日期:2021-12-21