具有核壳结构的有机氟硅改性聚丙烯酸酯乳液的制备及其在涤纶织物超疏水整理中的应用

卜义夫,尚冬梅,李德豹,胡秋月,王 硕,罗奇瑞

(沈阳科技学院 化学工程系,辽宁 沈阳 110167)

随着社会生活水平的不断提高,人们对织物的功能化需求也更加多样。涤纶织物是一种应用广泛的合成纤维[1],但涤纶织物本身疏水性较差[2-3],涤纶的疏水整理也逐渐成为研究热点[4]。聚丙烯酸酯乳液具有良好的耐候性能[5]、成膜性能[6]、机械性能[7]、环保性能[8],在涂料[9]、胶黏剂[10]等领域得到了广泛的应用,但是其疏水性[11]、耐热性[12]和热稳定性[13]较差,为了解决这一问题可以在合成聚丙烯酸酯乳液过程中引入含氟和含硅的功能单体。王旭等[14]报道了有机氟改性聚丙烯酸酯乳液对亚麻织物的疏水整理,结果表明:整理后亚麻织物的水接触角达到了135.85°。Bin等[15]报道了两亲性SiO2/氟化聚丙烯酸酯乳液对棉织物的疏水整理,结果表明:整理后棉织物的水接触角由21.4°增大到140.2°。Zhou等[16]报道了氟硅改性聚丙烯酸酯乳液对棉织物的疏水整理,结果表明:整理后棉织物的水接触角达到了146.6°。

本文通过向聚丙烯酸酯基体中加入有机硅和有机氟功能单体,以微波技术辅助制备了具有核壳结构的有机氟硅改性聚丙烯酸酯乳液,通过透射电镜TEM、差示扫描量热分析DSC、热重分析TGA、红外光谱FTIR等手段对其性能进行表征,并将其应用于涤纶织物的超疏水整理,为涤纶织物的超疏水整理提供依据和借鉴。

1 实验部分

1.1 实验原料

甲基丙烯酸甲酯(MMA)、丙烯酸丁酯(BA)、十二烷基硫酸钠(SDS)、2,2—偶氮二异丁腈(AIBN)、正十六烷(HD)、磷钨酸(AR,阿拉丁(上海)试剂有限公司),甲基丙烯酸十二氟庚酯(DFMA)(AR,武汉普洛夫生物科技有限公司),甲基丙烯酸—3—三甲氧基硅丙酯(MPS)(AR,深圳子科生物科技有限公司)。涤纶织物(面密度145 g/m2,潍坊欣汇纺织有限公司)。

1.2 乳液的制备

将2.0 g MPS、1.2 g SDS、4.0 g DFMA和200 mL去离子水加入到单口烧瓶中,置于装有冷凝回流装置的FCMCR-3C型可编程微波反应器(巩义市科瑞仪器有限公司,微波频率(2 450±50) Hz、输入频率1 350 W、微波功率0~900 W、温度控制25~250 ℃)中进行反应,微波反应器参数设置为:反应温度80 ℃,功率700 W,搅拌器转速500 r/min,反应时间2 h,冷却至室温,制得种子乳液。

将45 g种子乳液加入到三口烧瓶中,然后加入8.0 g MMA、6.0 g BA和40 mL去离子水,超声波分散15 min,50 ℃水浴加热12 h,同时持续机械搅拌。然后向其中加入一定量的AIBN和HD,反应开始前通N2除去反应装置中的空气,微波反应器参数设置为:反应温度85 ℃,功率700 W,搅拌器转速500 r/min,反应时间1 h,N2氛围。同时将6.0 g MMA、4.0 g BA和一定量的AIBN混合,机械搅拌1 h,制得预乳液。将制得的预乳液移入微波反应器上装有的恒压分液漏斗中,反应结束后向三口烧瓶中加入一定量的AIBN,同时打开恒压分液漏斗活塞,缓慢滴加预乳液,滴加完毕后在85 ℃下继续反应1 h,制得有机氟硅改性聚丙烯酸酯乳液。

1.3 乳液薄膜的制备

将制得的有机氟硅改性聚丙烯酸酯乳液倒在聚四氟乙烯板上,室温下干燥72 h,制得有机氟硅改性聚丙烯酸酯乳液薄膜。

1.4 涤纶织物超疏水整理工艺

将涤纶织物浸泡于质量分数15%的有机氟硅改性聚丙烯酸酯乳液中浸泡20 min,浴比1∶20,85 ℃预烘5 min,110 ℃焙烘5 min,水洗,55 ℃烘干30 min。

1.5 表征与测试

1.5.1 红外化学结构测试

采用日本岛津公司IRAffinity-1S型红外光谱仪对聚丙烯酸酯乳液薄膜和有机氟硅改性聚丙烯酸酯乳液薄膜的基团进行表征。

1.5.2 粒径测试

采用日本大塚株式会社ELSZ-2000ZS型粒径分析仪对有机氟硅改性聚丙烯酸酯乳液的颗粒粒径进行测定。

1.5.3 差示扫描量热测试

采用德国ZETZSCH公司DSC214 Polyma型差示扫描量热仪对聚丙烯酸酯乳液薄膜和有机氟硅改性聚丙烯酸酯乳液薄膜的玻璃化转变温度Tg进行测定,N2氛围,温度范围-20~150 ℃,以10 ℃/min的升温速率对样品进行2次冷—热循环,第2次循环过程测定Tg。

1.5.4 热重测试

采用德国ELTRA公司TGA Thermostep型热重分析仪对聚丙烯酸酯乳液薄膜和有机氟硅改性聚丙烯酸酯乳液薄膜的热失重情况进行了分析,N2氛围,以10 ℃/min的升温速率由25 ℃升温至600 ℃。

1.5.5 透射电镜测试

采用美国FEI公司Tecnai型透射电子显微镜对使用2%磷钨酸溶液染色后的有机氟硅改性聚丙烯酸酯乳液的颗粒进行观察。

1.5.6 扫描电镜测试

采用德国ZEISS公司GeminiSEM 560型扫描电子显微镜对有机氟硅改性聚丙烯酸酯乳液整理前后的涤纶织物的形貌进行观察。

1.5.7 X射线光电子能谱测试

采用日本ULVAC公司Quantera Ⅱ型X射线光电子能谱仪对有机氟硅改性聚丙烯酸酯乳液整理后的涤纶织物的元素组成进行分析。

1.5.8 对水的接触角测试

采用德国DATAPHYSICS公司OCA50型水接触角测量仪对有机氟硅改性聚丙烯酸酯乳液整理前后涤纶织物在0和5 s时的对水的接触角进行测定。

1.5.9 对水的滚动接触角测试

采用德国DATAPHYSICS公司OCA50型水接触角测量仪对有机氟硅改性聚丙烯酸酯乳液整理前后涤纶织物的滚动接触角进行测定。

1.5.10 断裂强力测试

参照GB/T 3923.1—2013《纺织品 织物拉伸性能 第1部分:断裂强力和断裂伸长率的测定(条样法)》对有机氟硅改性聚丙烯酸酯乳液整理前后及水洗15次后涤纶织物的断裂强力进行测定。

1.5.11 弯曲刚度测试

参照GB/T 18318.1—2009《纺织品 弯曲性能的测定 第1部分:斜面法》对有机氟硅改性聚丙烯酸酯乳液整理前后及水洗15次后涤纶织物的弯曲刚度进行测定。

1.5.12 白度测试

参照GB/T 8424.2—2001《纺织品 色牢度试验 相对白度的仪器评定方法》对有机氟硅改性聚丙烯酸酯乳液整理前后及水洗15次后涤纶织物的白度进行测定。

1.5.13 透湿性测试

参照GB/T 12704.1—2009《纺织品 织物透湿性试验方法 第1部分:吸湿法》对有机氟硅改性聚丙烯酸酯乳液整理前后及水洗15次后涤纶织物的透湿性进行测定。

1.5.14 透气性测试

参照GB/T 5453—1997《纺织品 织物透气性的测定》对有机氟硅改性聚丙烯酸酯乳液整理前后及水洗15次后涤纶织物的透气性进行测定。

1.5.15 耐洗涤稳定性测试

参照AATCC 61—2003 1A《家庭和商业洗涤色牢度:加速法》方法对经过有机氟硅改性聚丙烯酸酯乳液整理后的涤纶织物的耐洗涤稳定性进行评价。

2 结果与讨论

2.1 改性前后乳液薄膜特征基团分析

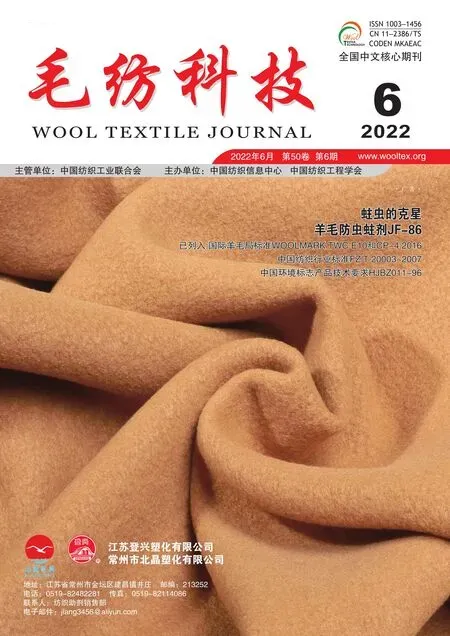

图1为有机氟硅改性前后聚丙烯酸酯乳液薄膜的傅里叶红外光谱图。

图1 有机氟硅改性前后聚丙烯酸酯乳液薄膜的FTIR图Fig.1 FTIR chart of polyacrylate emulsion film before and after silicone fluoride modification

2.2 乳液粒径分析

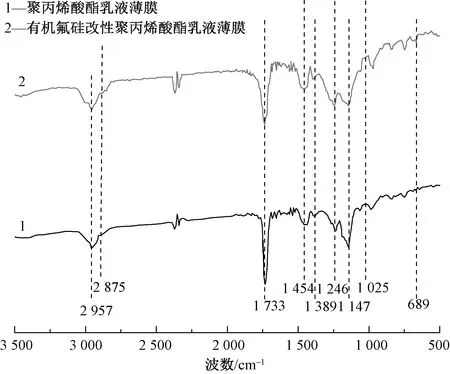

图2为有机氟硅改性聚丙烯酸酯乳液的粒径分布图。可以看出,有机氟硅改性聚丙烯酸酯乳液粒径呈现近似的正态分布,且分布范围狭窄,在109 nm处的粒径分布密度最大。除此之外,在室温下放置5个月后,观察发现有机氟硅改性聚丙烯酸酯乳液并未出现分层现象,以上均说明了所合成的乳液具有较好的稳定性。

图2 有机氟硅改性聚丙烯酸酯乳液的粒径分布图Fig.2 Particle size distribution of organic fluorosilicone modified polyacrylate emulsion

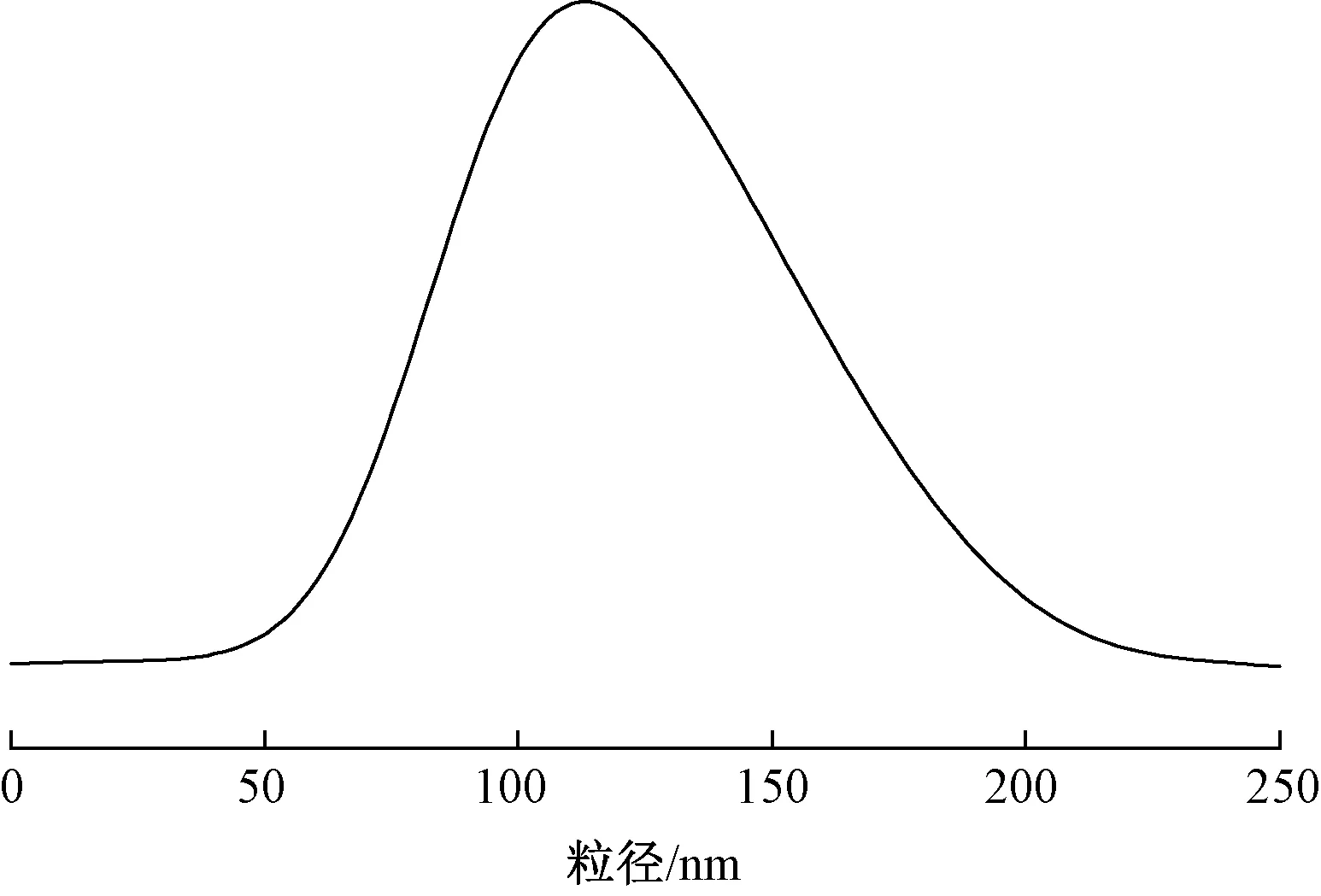

2.3 乳液核壳结构分析

为了对有机氟硅改性聚丙烯酸酯乳液的核壳结构进行观察,使用2%磷钨酸对有机氟硅改性聚丙烯酸酯乳液进行染色,采用透射电子显微镜进行观察,结果如图3所示。

图3 有机氟硅改性聚丙烯酸酯乳液的TEM图Fig.3 TEM chart of organic fluorosilicone modified polyacrylate emulsion

由图3可以看出,使用2%磷钨酸染色后的有机氟硅改性聚丙烯酸酯乳液可以观察到明显的核壳结构,呈球状的发光区为“核”结构,黑色的暗区为“壳”结构,这说明成功合成了具有核壳结构的有机氟硅改性聚丙烯酸酯乳液,所形成的乳液颗粒的粒径约为105 nm,这与粒径分析的结果是接近的。

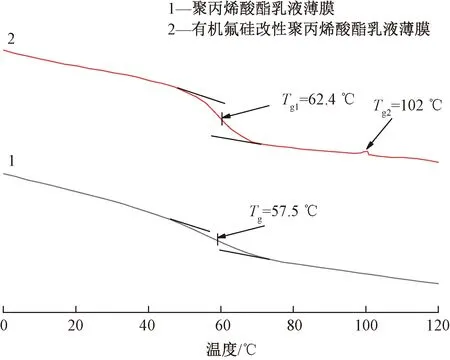

2.4 改性前后乳液薄膜耐热性能分析

图4为有机氟硅改性前后聚丙烯酸酯乳液薄膜的差示扫描量热图。

图4 有机氟硅改性前后聚丙烯酸酯乳液薄膜的DSC图Fig.4 DSC diagram of polyacrylate emulsion film before and after modification with organic fluorosilicone

由图4可以看出,聚丙烯酸酯乳液薄膜的玻璃化转变温度Tg为57.5 ℃,引入有机氟功能单体DMFA和有机硅功能单体MPS后聚丙烯酸酯乳液薄膜出现了2个玻璃化转变温度,Tg1由57.5 ℃升高至62.4 ℃,这是由于有机氟的富集和有机硅的自交联引起的,Tg2为102 ℃,这是由MMA均聚引起的。以上均说明了引入有机氟功能单体和有机硅功能单体后聚丙烯酸酯乳液薄膜的耐热性能升高。

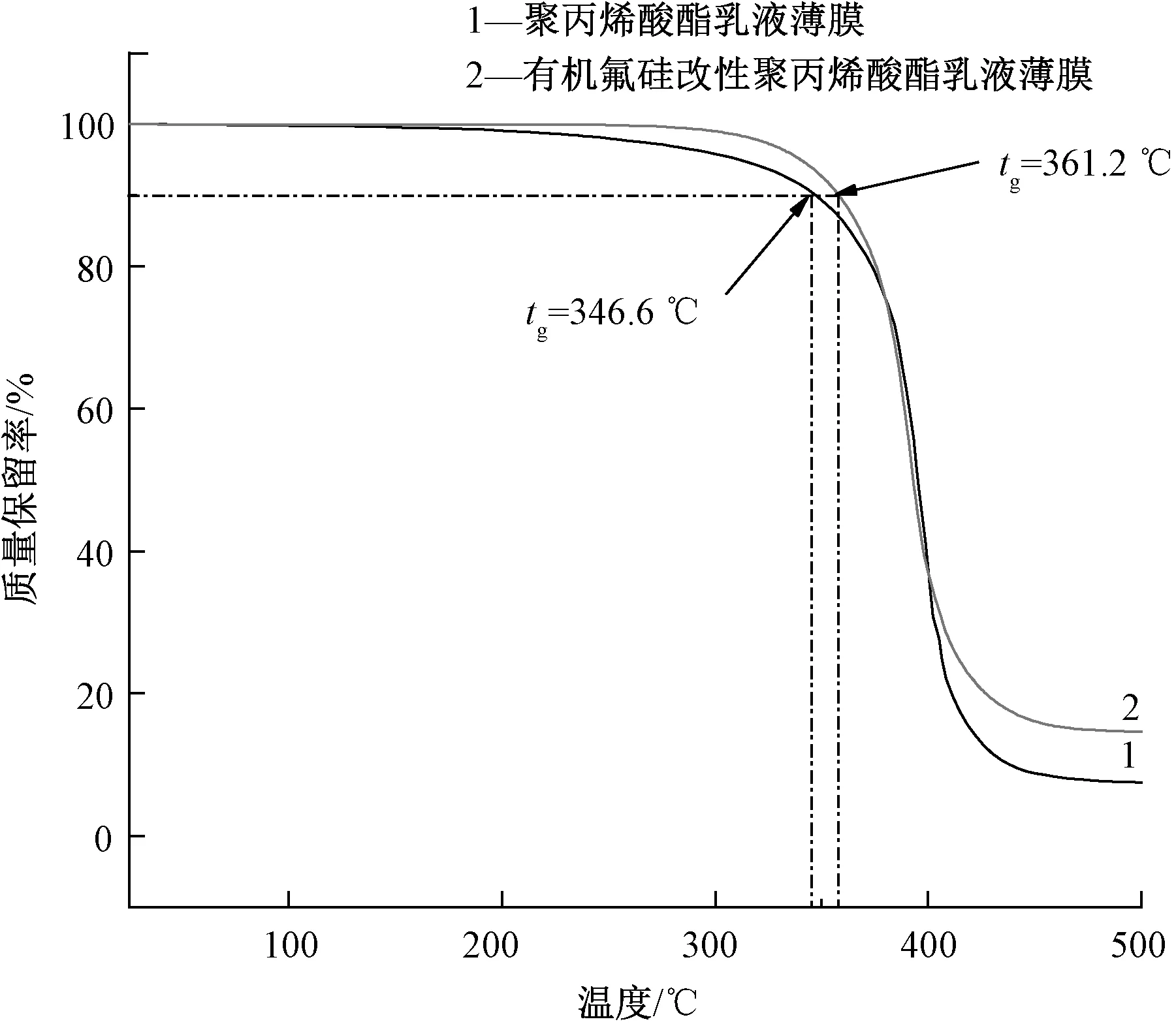

2.5 改性前后乳液薄膜热稳定性性能分析

图5为有机氟硅改性前后聚丙烯酸酯乳液薄膜的热重分析图。

图5 有机氟硅改性前后聚丙烯酸酯乳液薄膜的TGA图Fig.5 TGA diagram of polyacrylate emulsion film before and after modification with organic fluorosilicone

由图5可以看出,质量保留率90%时,聚丙烯酸酯乳液薄膜的热分解温度为346.6 ℃,引入有机氟功能单体DFMA和有机硅单体MPS后,聚丙烯酸酯乳液薄膜的热分解温度升高到361.2 ℃,这说明引入有机氟硅后聚丙烯酸酯乳液薄膜的热稳定性得到了提高,除此之外,有机氟硅改性聚丙烯酸酯乳液薄膜不再分解时的质量保留率也明显高于聚丙烯酸酯乳液薄膜,这也说明了经过有机氟硅改性后的聚丙烯酸酯乳液薄膜具有较好的热稳定性。

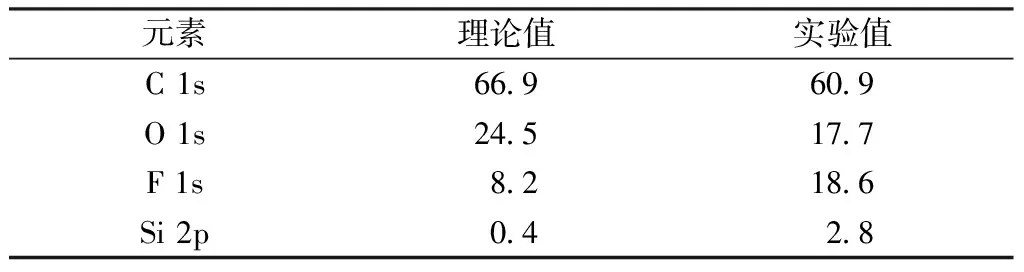

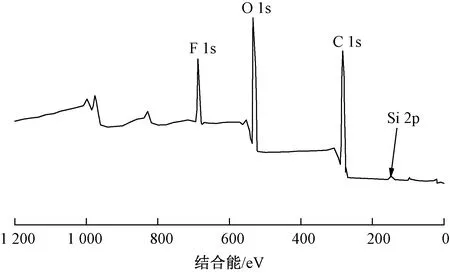

2.6 整理后涤纶织物表面元素组成分析

图6为经过有机氟硅改性聚丙烯酸酯乳液整理后的涤纶织物的XPS谱图,整理后涤纶织物表面的元素含量测定结果见表1。

表1 有机氟硅改性聚丙烯酸酯乳液整理后的涤纶织物表面的元素含量Tab.1 Element content on the surface of polyester fabric after finishing with organic fluorosilicone modified polyacrylate emulsion %

图6 有机氟硅改性聚丙烯酸酯乳液整理后的涤纶织物的XPS全谱图Fig.6 XPS spectra of polyester fabric finished by silicone fluoride modified polyacrylate emulsion

由图6可以看出,535.07和282.04 eV处的特征峰分别对应了O 1s和C 1s,688.08 eV处出现了F 1s的特征峰,102.07 eV附近处可以观察到较弱的Si 2p的特征峰。由表1可知,经过有机氟硅改性聚丙烯酸酯乳液整理后的涤纶织物表面的F 1s和Si 2p含量的实验值明显高于理论值,这说明有机氟硅改性聚丙烯酸酯乳液附着在涤纶织物表面,在其表面形成了一层薄膜,含有有机氟硅的链段富集在涤纶织物表面,降低了涤纶织物的表面张力,使得涤纶织物获得了超疏水能力。

2.7 整理前后涤纶织物表面形貌分析

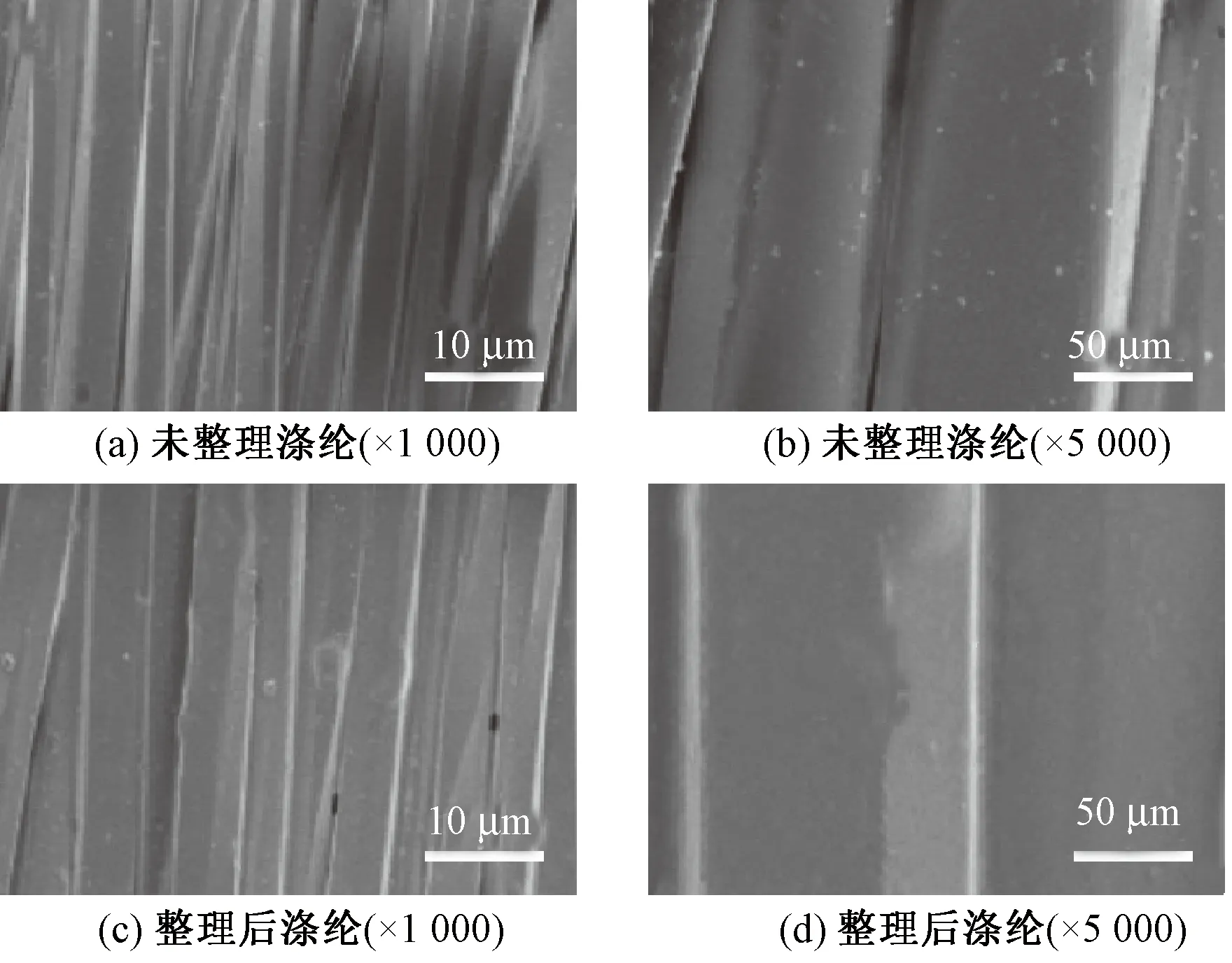

图7为经过有机氟硅改性聚丙烯酸酯乳液整理前后涤纶织物的SEM照片。

图7 有机氟硅改性聚丙烯酸酯乳液整理前后涤纶织物的SEM照片Fig.7 SEM images of polyester fabric before and after finishing with organic fluorosilicone modified polyacrylate emulsion.(a) Before finishing (× 1 000);(b) Before finishing (×5 000);(c) After finishing (×1 000);(d)After finishing (×5 000)

由图7(a)(b)可以看出,未经整理的涤纶织物表面光滑,纤维笔直。由图7(c)(d)可以看出,经过有机氟硅改性聚丙烯酸酯乳液整理后,在涤纶织物表面形成了一层均匀的超疏水薄膜,这是由于有机氟硅改性聚丙烯酸酯乳液在涤纶织物表面交联形成一层致密的薄膜,降低了涤纶织物表面的表面张力,使得涤纶织物获得了超疏水性能。

2.8 整理前后涤纶织物疏水性能分析

图8为经过有机氟硅改性聚丙烯酸酯乳液整理前后涤纶织物0和5 s时的水接触角图片,表2为有机氟硅改性聚丙烯酸酯乳液整理前后及水洗15次后涤纶织物的水接触角和滚动接触角的对比。

图8 有机氟硅改性聚丙烯酸酯乳液整理前后涤纶织物0和5 s时的水接触角Fig.8 Water contact angle images of polyester fabrics before and after finishing with fluorosilicone modified polyacrylate emulsion at 0 and 5 s.(a) Before finishing 0 s;(b) Before finishing 5 s;(c) After finishing 0 s;(d) After finishing 5 s

表2 有机氟硅改性聚丙烯酸酯乳液整理前后及水洗15次后涤纶织物的水接触角和滚动接触角的对比Tab.2 Comparison of water contact angle and rolling contact angle of polyester fabric before and after finishing with organic fluorosilicone modified polyacrylate emulsion and after washing for 15 times (°)

由图8(a)(b)及表2可以看出,水滴滴到涤纶织物表面瞬间水接触角为21.3°,5 s时涤纶织物的水接触角为0°,通过观察可以发现水滴滴到涤纶织物表面后迅速扩散,这也说明了未经整理的涤纶织物的疏水性能较差。由图8(c)(d)及表2可以看出,水滴滴到经过有机氟硅改性聚丙烯酸酯乳液整理后的涤纶织物表面瞬间水接触角为157.3°,5 s后水接触角降低为156.1°,此时的滚动接触角为2.4°,说明经过有机氟硅改性聚丙烯酸酯乳液整理后的涤纶织物具有超疏水性能,这是由于有机氟硅改性聚丙烯酸酯乳液在涤纶织物表面形成了一层均匀的超疏水薄膜。经过有机氟硅改性聚丙烯酸酯乳液整理后的涤纶织物水洗15次后,水接触角仍达到了150.3°,滚动接触角为8.7°,说明水洗15次后涤纶织物仍具有超疏水性能,整理后的涤纶织物较好的耐水洗稳定性。

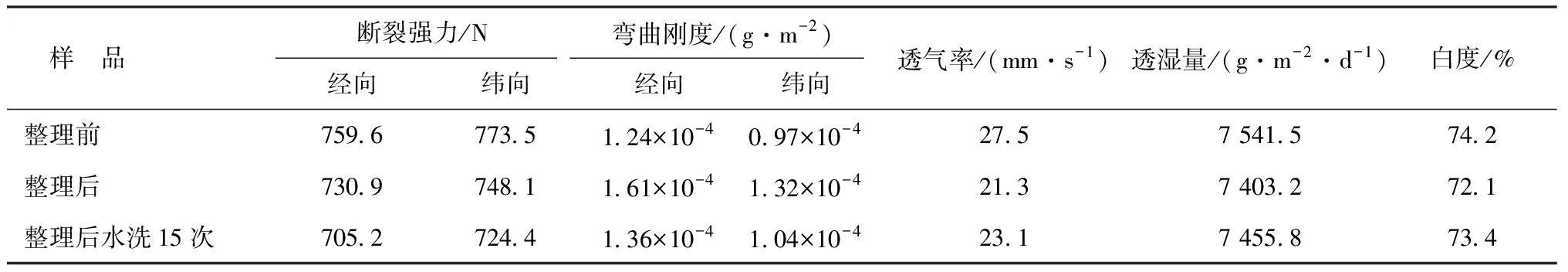

2.9 整理前后涤纶织物服用性能分析

表3为有机氟硅改性聚丙烯酸酯乳液整理前后及水洗15次后涤纶织物各项服用性能的对比。

表3 有机氟硅改性聚丙烯酸酯乳液整理前后及水洗15次后涤纶织物的各项服用性能的对比Tab.3 Comparison of wearability of polyester fabrics before and after organofluorosilicone modified polyacrylate mulsion finishing and after washing for 15 times

由表3可知,经过有机氟硅改性聚丙烯酸酯乳液整理后的涤纶织物的断裂强力、透气性、透湿性以及白度稍有下降,但变化并不大,这是由于焙烘过程中有机氟硅单体不断向涤纶织物表面迁移造成的。经过整理后的涤纶织物的弯曲刚度略有升高,但变化并不明显。将经过有机氟硅改性聚丙烯酸酯乳液整理后的涤纶织物水洗15次后,涤纶织物的断裂强力、弯曲刚度、透气性、透湿性以及白度变化并不大,这说明经过有机氟硅改性聚丙烯酸酯乳液整理后的涤纶织物具有较好的耐水洗性能,这对其实际应用具有重要意义。

2.10 与其他整理剂的对比

表4为本文合成的有机氟硅改性聚丙烯酸酯乳液与其他疏水整理剂的效果对比。

表4 与其他整理剂的效果对比Tab.4 Effect comparison with other finishing agents

由表4可知,与表4中文献报道的涤纶疏水整理剂相比,有机氟硅改性聚丙烯酸酯乳液对涤纶织物的整理效果相对较好,整理后的涤纶织物获得了超疏水性能。除此之外,表4中文献报道了有机氟硅改性聚丙烯酸酯乳液在亚麻织物和棉织物整理中的应用,本文进一步说明了有机氟硅改性聚丙烯酸酯乳液在织物疏水整理中应用广泛。

3 结 论

采用微波技术辅助合成了具有核壳结构的有机氟硅改性聚丙烯酸酯乳液,通过透射电镜可以明显观察到核壳结构,粒径分析结果表明乳液的粒径分布均匀,109 nm处分布密度最大,将其应用于涤纶织物的超疏水整理发现,经过有机氟硅改性聚丙烯酸酯乳液整理后涤纶织物表面形成了一层光滑均匀的超疏水薄膜,水接触角达到了156.1°,此时的滚动接触角为2.4°,使得涤纶织物获得了超疏水能力。运用差示扫描量热分析DSC和热重分析TGA表征手段证明了经过有机氟硅改性后的聚丙烯酸酯乳液薄膜具有较好的耐热性和热稳定性。与有机氟硅改性聚丙烯酸酯乳液整理前的涤纶织物相比,整理后的涤纶织物的各项服用性能变化并不大。对整理后的涤纶织物水洗15次,其水接触角和滚动接触角仍达到了150.3°和8.7°,仍具有超疏水性能,这说明其具有良好的耐水洗稳定性。