红原县持续推进防沙治沙筑牢黄河上游生态屏障

○文/ 喻安庆

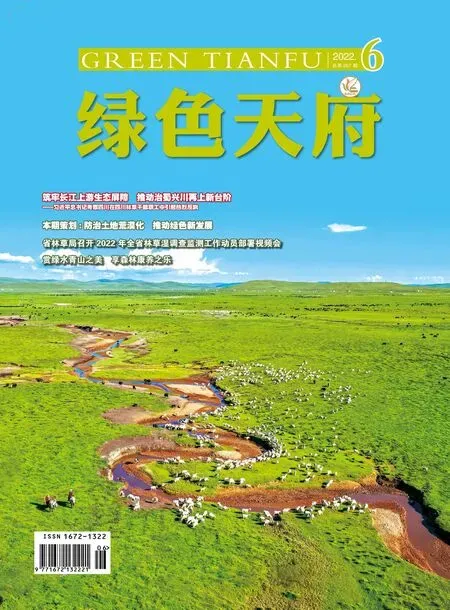

红原是1960年由周恩来总理亲自命名的新建县,意为“红军长征走过的大草原”,位于四川省西北部、阿坝州中部,是长江、黄河上游重要的水源涵养地和生态屏障,辖6镇4乡,面积8400平方公里,人口5万余人,藏族占84%,农牧民占78%,平均海拔3600米,年均气温1.4℃,极端最低气温-36℃,无绝对无霜期。红原地处青藏高原东南缘,高寒气候恶劣,是典型生态脆弱区,生态绿色就是红原最优的资本、最大的财富、最亮的底色。

近年来,红原县深入践行习近平生态文明思想,牢固树立“绿水青山就是金山银山,冰山雪山也是金山银山”理念,站在筑牢长江黄河上游生态屏障、维护国家生态安全的高度,紧紧围绕建设川西北阿坝生态示范区目标,以草原沙化治理为抓手,深入实施天然林保护、退牧还草、防沙治沙等生态保护建设项目,全面落实河(湖)长制“一河一策”措施,常态开展水生态治理,统筹推进草原生态保护与修复,构建以草原生态资源为主体的山清水秀环境,保持生态持续向好的态势。

红原县原有各类沙化土地总面积10.37万亩,主要分布于红原县邛溪镇和瓦切镇境内,草地沙化给红原县人民群众的生活和生态环境建设带来诸多困难,成为制约全县经济社会发展的因素之一。

红原县的沙化治理分三个阶段。最早在上世纪70年代,由原县林业局牵头,组织瓦切地区的人民群众采取义务植树的方式,对沙化土地进行整治;其次是1999年红原县被列为第三批国家生态环境建设综合治理重点县,在省、州有关部门的大力支持下,在县委政府的领导下,由红原县发改委牵头,林业、水电、畜牧各部门组成,基本完成了生态环境建设6000余亩的综合治理任务;最后是2007年按照四川省防沙治沙工作会议的安排,红原县被纳入2008年川西北省级防沙治沙综合治理试点县,正式启动实施了省级沙化治理试点工程,全面加快了红原县防沙治沙工作步伐。

红原县委、县政府高度重视防沙治沙工作,成立了防沙治沙工作领导小组和工程协调小组,从工程实施以来,在省、州业务部门的关心和支持下,红原县按照川西北防沙治沙总体布置和有关要求,鼓励和发动全县人民参与防沙治沙工作。本着“因地制宜、分类指导”的原则,根据沙化土地现状,采取“防风阻沙林带+生物沙障+灌草间种”“防风林带+草障植物网格+灌草间种”“老芒麦草+黑麦草+披碱草混播”“全面封沙育草+适量补播”等治理模式,按照“灌草结合,宜灌则灌,宜草则草”的方法进行草原沙化治理,完成各类沙化土地治理面积7.36余万亩,累计巩固防沙治沙面积9.75万亩。

红原县在多年治沙实施过程中,采取行之有效的措施,推动了红原县防沙治沙工作的全面开展,取得一定的成果。主要表现在以下几点:一是把沙化土地治理与新农村建设相结合,以“创绿色家园,建设新农村”活动为载体,广泛宣传发动,鼓励牧民群众在房前屋后、沙荒风口种植乡土树种,源头治理,有力地推动了红原县防沙治沙项目建设,加快了红原县沙化土地治理进程;二是紧紧依靠科技进步,加大科技推广应用力度,在良种选育与推广上,选育出披碱草、鹅冠草、黑麦草、老芒麦、沙达旺等优良品种,配合现有林业、畜牧实用技术,基本解决了沙地林草植被恢复的技术问题;三是加强工程建设的监督管理,严格执行国家基本建设程序,对项目进行动态管理,先后制定了红原县重点工程项目管理暂行办法、造林质量管理及事故行政责任追究制度实施办法、并聘请监理现场检查、监督,同时推行了项目法人责任制、招投标制、合同制、监理制、验收制等五项制度,做到了有规划设计,有专业工程队造林,有施工技术指导和质量监督,有检查验收,逐步完善和规范了红原县沙化治理建设项目管理工作,确保了工程建设质量。四是对已治理的沙化土地,红原县制定和完善了《红原县沙化治理工程管护细则》《红原县沙化治理工程管护人员主要职责》,压紧压实职能部门责任和乡镇属地责任,强化治沙成果管护,禁止在项目区内放牧和人为活动,切实保护治理成效。

红原县按照“集中连片、规模治理、突出重点、畜草平衡”的治理原则,因地制宜,因害设防,科学合理地推进了全县防沙治沙工作。采取了生物措施和工程措施相结合、多管齐下的措施。在治理的技术上,采取外围植环形林、中部建防风林带、内设沙障,采取挖大穴、填客土技术栽植高山柳,边缘使用水泥柱、钢丝围栏等工程措施,运用灌、草结合,宜灌则灌,宜草则草的方法因地制宜进行防治。针对该区域流动沙地、半固定沙地、固定沙地、露沙地的不同情况,分别采用“防风阻沙林带+生物沙障+灌草间种” “防风林带+草障植物网格+灌草间种” “全面封沙育草+适量补播”等治理模式;与此同时,对沙化退化草牧场采取禁牧休牧、划区轮牧,实施退牧还草;以林草植被恢复、畜草基地建设、填沟还湿、鼠害防治、沙生植物基地建设等为手段,实现一年造,二年补,三年初见成效的目标,治理后的流动沙地和半固定沙地转化为固定沙地,露沙地植被盖度增加。监测表明,红原县沙化草地治理区流动沙地林草植被盖度从治理前的不足10%提高到目前的55%,植物种类由治理前的不足10类增加到目前的20类左右,生态状况得到明显改善。达到了“治理一片、见效一片、保护一片”的工作目标,目前,高低起伏的沙丘和滩坡上,满目都是网格状的沙障,牢牢锁住了流沙。网格中栽植的红柳树,一行行、一排排,向四面延伸,绿无际涯。全县7.36万亩的沙化治理面积都统一由牧民群众管护,政府再按照一定的标准,给予牧民群众一定的管护费、务工费,不仅有效改善了当地生态环境,而且在一定程度上帮助牧民群众增收致富,为整个川西北高寒地区防沙治沙积累了技术经验,起到了良好的示范带头作用。通过多年的努力和探索,昔日的不毛之地,今朝变成了沙生植物斗芳争艳的绿色世界。实践证明红原的沙化土地是完全可以人为控制和治理的,通过国家持续不断的投入和全县人民的共同努力,土地沙化将成为红原县的历史。

省级财政川西北防沙治沙以及防沙治沙成果巩固项目在红原县试点成功,更在于增强了沙化所在县干部群众治理沙化的信心,找到了治理沙化可行的措施和路径,赢得了国家、省相关部门及新闻媒体部门对红原县防沙治沙工作的认可。山坡变绿了,村庄更美了,牧民群众共享生态建设带来的发展红利。我们坚信,红原群众的绿色梦正在从这里延伸。