兰科地宝兰属植物研究进展*

许爱祝,柴胜丰,韦 霄**

(1.桂林理工大学旅游与风景园林学院,广西桂林 541006;2.广西壮族自治区中国科学院广西植物研究所,广西桂林 541006)

兰科(Orchidaceae)为被子植物大科之一,多数兰科植物都具有观赏与药用价值。根据生长条件的不同,兰科植物分为地生兰、附生兰、腐生兰及攀缘藤本等不同生活型[1]。在我国《全国野生动植物保护及自然保护区建设工程总体规划》(2001-2030年)中,已把兰科植物列为15大重点保护野生动植物之一,成为其中2大类重点保护野生植物之一,兰科植物的保护日益受到重视[2]。地宝兰属(GeodorumG.Jacks.)是兰科植物中一个小属,具有一定的药用和观赏等价值[3]。其中,地宝兰[G.densiflorum(Lam.) Schltr.]和多花地宝兰[G.recurvum(Roxb.) Alston]均有栽培,具有较高的园艺应用价值;贵州地宝兰(G.eulophioidesSchltr.)属于地宝兰属中的极度濒危种,观赏价值亦较高。地宝兰属植物属于地生生活型,主要分布于亚洲热带地区、澳大利亚和太平洋岛屿。一般来说,热带地区和南亚热带地区的兰科植物多为附生生活型和腐生生活型,地生生活型相对较少,因此地生生活型地宝兰属植物具有较高的科学价值和保育价值。与其他植物一样,开展地宝兰属植物的研究和保育工作,需要对其生物学特性、居群生态学、繁殖生物学等方面进行综合研究[4]。

本文对近些年来地宝兰属植物的相关研究进行综述,阐述地宝兰属植物濒危的主要原因、染色体和胚胎学研究、繁殖技术、植物与特定真菌的共生关系、传粉生物学、遗传多样性研究与保护、活性成分与药用价值等方面的内容。在此基础上,进一步提出有关地宝兰属植物研究的建议:开展植物资源状况系统调查研究,以掌握该属植物的详细分布情况、生境状况、形态特征和生长动态等;加强自然保护区建设与管理,提高人们的保护意识,确保植物得到有效保护;加强科学研究,充分开展系统研究,了解植物各个方面的属性。了解地宝兰属植物的研究进展,掌握其发展动态,可为制定地宝兰属植物的保护策略和开展相关研究工作提供参考依据。

1 地宝兰属植物的资源状况、地理分布及生境特征

1.1 地宝兰属植物的资源概况

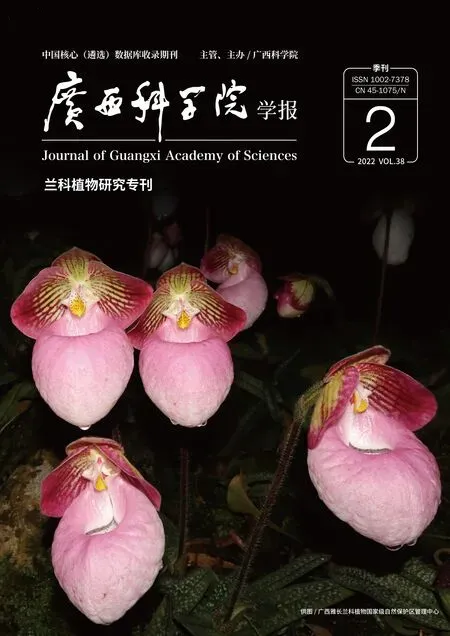

兰花在我国早有记载,具有观赏、药用和食用等用途[5]。兰科植物在热带地区分布十分广泛,却多为珍稀濒危植物,所有的兰科植物都被列入《濒危野生动植物种国际贸易公约》[6],在生物多样性保护中备受关注。此外,2021年野生兰科植物迎来新的关注高度——292 种兰科植物被列入《国家重点保护野生植物名录》[7]。地宝兰属为兰科地生草本植物,具有块状假鳞茎或球茎状,位于地面以下或半露于地面以上,多个假鳞茎或球茎相互连接,有节。叶数枚,椭圆形、狭椭圆形或长圆状披针形;叶柄通常套叠形成假茎,有关节。花亭从植株基部鞘中发出,与叶等长或长于叶,顶端形成总状花序。总状花序俯垂,具有较密集的花。花中等大小,白色或玫瑰红色。唇瓣通常不分裂或三裂,无明显长距。全属约10种,分布于亚洲热带地区、澳大利亚和太平洋岛屿[8]。我国现存的5种地宝兰属植物分别为地宝兰、大花地宝兰(G.attenuatumGriff.)、多花地宝兰、美丽地宝兰(G.pulchellumRidl.)和贵州地宝兰[9]。

广西拥有地宝兰、贵州地宝兰和多花地宝兰3种地宝兰属植物,在广西雅长兰科植物国家级自然保护区(以下简称“雅长保护区”)内均有分布[10],该保护区是我国第一个以兰科植物为保护对象的国家级自然保护区[11]。由于人为和生境破坏的影响,地宝兰属植物在野外的数量十分有限,其中贵州地宝兰被世界自然保护联盟(IUCN)列为极度濒危物种。贵州地宝兰由德国植物分类学家 Schlechter 于 1921 年在贵州省罗甸县首次发现并命名,此后销声匿迹,直至2004年才在雅长保护区发现其踪迹,但其种群数量不超过400个基株[12]。在贵州省晴隆县、六枝特区、关岭县以及花江大峡谷等北盘江流域的10余处区域发现有贵州地宝兰植株,加上模式产地罗甸县和往年在牂牁江区域所发现的居群[13,14],至此贵州省共17个分布区域,而北盘江的中部区域是贵州地宝兰在该省已知的主要分布地点。贵州地宝兰各个居群资源数量差异大,且分布零散,彼此孤立,种群处于极危状态。相比于多花地宝兰和贵州地宝兰,地宝兰是一个变异较大的广布种,对环境的选择性比较大,这也是其分布较为广泛的原因。大花地宝兰分布于云南和海南两省,而美丽地宝兰仅在云南有分布,目前几乎没有相关研究涉及这两个种,需要进一步深入调查研究。

1.2 地宝兰属植物的地理分布与生境特征

我国地宝兰属植物主要分布于华南和西南地区,热带成分所占比例较高,也有向温带过渡的特点。地宝兰属植物中的贵州地宝兰仅见于贵州、广西和云南三省区,主要分布于雅长保护区,位于106°11′30.1″-106°16′47.0″E,24°42′18.2″-24°51′13.9″N。目前,由于受到人为活动破坏及生境斑块的影响,在雅长保护区内的分布仅限于海拔500 m、大小100 m×100 m的坡地内[15]。从分布的地形地貌类型来看,贵州地宝兰在贵州省主要分布在喀斯特山地中,除部分地区岩石裸露率仅为15%以外,其余居群所在分布区域岩石裸露率都在50%以上[12],海拔610-975 m,生态环境破坏和退化的现象较为严重。地宝兰属植物在中国的分布情况如表1所示。

表1 5种地宝兰属植物在中国的分布情况

地宝兰属植物对环境有一定的要求,主要生长在低海拔地区。贵州地宝兰只适应于海拔较低的生境且温度稍微干旱的气候,生于海拔600 m溪谷陡峭稀疏灌丛地段的石缝土中[13],适合生长于pH值为4.6-6.5的微酸性土及酸性土中。地宝兰主要生于疏林下、溪旁、草坡,海拔1 500 m以下,适合气温为16-26℃,喜中等光照或全光照。多花地宝兰可见于林下、灌丛中或林缘,海拔500-900 m。大花地宝兰生于林缘,海拔800 m以下。美丽地宝兰生于草地上,海拔400-1 400 m。地宝兰属植物生活环境与地生兰一致,普遍为具有砂砾、富含有机质、土质松软的沙壤环境,自然条件下需要共生菌才能萌发,发芽率较低;冬季生长受抑制,地上部分基本死亡,春季地下块茎发芽繁殖。地宝兰属植物的生存繁衍需要特定的生境条件,对生长环境的生态系统依赖性较强,使得该属分布十分有限。

2 地宝兰属植物相关研究概况

我国兰科植物分类和系统学研究的奠基者是唐进、汪发缵两位教授,研究始于20世纪30年代,而有关我国地宝兰属植物的研究更晚。查阅资料可知,国内外地宝兰属植物的相关研究较少,相关文献发表时间多集中在1993-2021年,其中关于地宝兰和贵州地宝兰研究内容较其他3种多,研究内容主要集中在濒危原因[12,16-23]、胚胎学[24]、繁殖技术[25-30]、菌根真菌[31]、遗传多样性[17]等方面。

2.1 濒危原因

2.1.1 繁育机制的限制

冯昌林等[12]研究发现,地宝兰、多花地宝兰与贵州地宝兰可以不借助外力进行自花授粉并结果,但地宝兰与多花地宝兰的结实率较高,而贵州地宝兰结实率极低,幼苗少,这与魏海燕等[16]的研究结果一致。此外,Lin等[17]研究表明能有效对地宝兰属植物进行传粉的传粉者数量、种类少,而且认为地宝兰属植物虽然可以自交,但是其平均自然结实率比其他自交系兰花低,尤其是贵州地宝兰,其自主自交能力比其他地宝兰属更低。因此,贵州地宝兰传粉者数量种类有限、自交能力低使得其果实和种子产量低;同时兰科种子极小、胚胎发育不完全、生境条件等在一定程度上限制其繁殖,导致贵州地宝兰繁殖能力低下,而繁殖能力低是物种濒危的重要原因之一[18]。

2.1.2 种间竞争能力低

地宝兰属在种间竞争中处于劣势,极易受到外界的影响。詹孝慈[19]研究表明,贵州地宝兰在紫茎泽兰(AgeratinaadenophoraSpreng)入侵时遭到严重威胁。Nurfadilah[20]在研究地宝兰种群结构与栖息地干扰、植被特征时发现:(1)在受干扰的生境(即有外来物种入侵)中没有地宝兰的幼苗;(2)在烧毁的生境和未受干扰的生境中几乎没有草,这使得地宝兰在这类生境中得以繁殖。因此进行除草或者有管理的燃烧,有助于其种群的扩大和生存。地宝兰属植物在空间利用上占劣势,一旦生存环境变化将有可能导致其栖息地丧失,如曹洪麟等[21]发现当上层树木遭到破坏、光照增强时,飞机草(Chromolaenaodorata)大量繁殖,致使地宝兰属植物数量减少,不利于种群发展,甚至因为栖息地被占领而面临濒危甚至灭绝。

2.1.3 人畜干扰破坏,保护力度不够

人畜干扰和破坏导致地宝兰属植物种群更新不良。农户养殖的家畜野外放牧却无人看管,导致雅长林区内马、牛、羊满山放养,对林区地宝兰属等地生兰类兰科植物危害极大,有的叶子甚至被咬光[22]。人类耕作、乱砍滥伐、放火烧山等频繁的人畜干扰对贵州地宝兰分布区的地宝兰属植物及其生境造成严重威胁[16]。李大程等[23]调查发现,兰科植物受到不同程度破坏的主要因素有资源过度利用、生境破坏、气候变化及保护不力,其中地宝兰属受威胁的主要原因是保护力度不足、生境遭到破坏、保护区域覆盖不全、保护与经济利益发展相冲突。

2.2 染色体及胚胎学研究

确定地宝兰属植物的染色体数目和核型可为研究该物种的遗传变异、种间亲缘关系、良种培育及驯化等提供有价值的参考。邓小果等[32]采用压片法研究地宝兰的染色体数和核型,得到地宝兰的染色体数目2n=54,核型分类为2C型(为比较对称的核型),属于小型染色体。裴艳艳等[24]采用石蜡制片法研究多花地宝兰的胚囊和胚发育,结果显示多花地宝兰从授粉到胚发育停止所需时间为30 d,胚珠具有2层珠被,胚囊发育类型属于单孢蓼型,胚发育具藜型和紫苑型两种方式,发育过程中没有发现胚乳;同时,多花地宝兰基细胞分裂的细胞团向多方向延长形成绒毛状胚柄细胞,发育方式与美冠兰(EulophiagramineaLindl.)[33]相似,胚发育的营养主要由绒毛状胚柄提供。在植物系统演化中,单孢蓼型胚囊一般被认为是属于原始类型,因此推测多花地宝兰胚囊和胚发育的过程在植物系统演化中较为原始,多花地宝兰在兰科植物系统分类学上属于较为原始种。根据植物学家和进化学家Stebbins[34]的观点——系统演化上比较古老或原始的植物往往具有较对称的核型,可推测地宝兰同多花地宝兰一样属于较为原始种,其胚囊与胚发育过程可验证该结论,而地宝兰属其他种是否属于原始类型则有待研究。

染色体及胚胎学研究均属于地宝兰属植物细胞遗传学的重要基础研究内容,除染色体数目、核型以外,还包含染色体形态、大小和染色体重排等方面。但上述研究还有诸多未完善之处,缺乏染色体标记(如着丝粒、副染色体、端粒、染色体结构重排、核仁组织区和常/异染色质结构等)方面的研究内容。兰科植物生活环境复杂多样[35,36],其胚胎的发育方式可能与生长环境、进化程度有关,为更好地保护和开发利用地宝兰属种质资源,需继续深入研究其细胞遗传学。

2.3 繁殖技术研究

20世纪20年代初期,Knudson[37]在无菌培育环境下初次栽培出兰花种子并发芽成功,克服了兰花种子发芽困难的问题,标志着此植物繁育技术的飞跃。第二次兰花繁育技术革命发生在1960年,法国Morel使用兰花茎顶培育出原球茎状体,同时让其分化为植株[38]。正确地架构人工技术繁殖体系是促进濒危物种维护和合理利用生态资源的有效方式之一,其中脱离植株进行快速繁育的手段在过去数十年都是相关行业中的重要技术,尤其是对兰科这一类在自然界中不容易繁殖且极其珍贵的物种来说,更加是一种有效且重要的方法[39,40]。目前,对于地宝兰属植物的研究大多集中在离体快繁技术上,利用根状茎、种子或侧芽部位等研究地宝兰属植物体外繁殖技术,进一步提高其繁殖系数,可使其得到有效保护,但是对于地宝兰属植物繁殖技术仅涉及地宝兰和贵州地宝兰。

(1)地宝兰根状茎繁殖研究。Sheelavantmath等[25]通过地宝兰根状茎切片培养实现大规模繁殖,根状茎切片在MS培养基上增殖与分化效果良好,2.0 μmol/L萘乙酸(NAA)可刺激根状茎的生长。Roy等[26]将地宝兰的根状茎转接到不同处理培养基中,施用合适浓度的N6-苄基腺嘌呤(BAP)和NAA后,根茎的生长速度显著提高,但后续实验发现BAP可明显抑制地宝兰生根。李霖明等[27]研究在有光照培养、无光照培养和添加天然椰汁3种不同生长条件下地宝兰根状茎的增殖与分化情况,证明添加椰汁能够有效诱导根状茎发芽,驯化移栽后成活率可达80%。

(2)地宝兰属种子繁殖研究。胡琦敏[15]对地宝兰种子进行不同的无菌处理后播种,通过筛选出每个阶段最优的基本培养基、激素种类等诱导地宝兰种子无菌萌发并形成幼苗。Bhadra等[28]对地宝兰种子进行无菌萌发试验,发现在1/2 MS培养基上种子会直接形成幼苗。蓝玉甜等[29]以贵州地宝兰种子为外植体进行无菌播种并获得大量根状茎,经过根茎状增殖培养、诱导芽分化、生根壮苗培养等试验,筛选出最适合贵州地宝兰每个阶段生长的培养基。

(3)贵州地宝兰侧芽繁殖研究。罗玉婷等[30]探究不同培养基、不同植物成长调节剂对贵州地宝兰侧芽生长及生根的影响,筛选出最适宜贵州地宝兰侧芽生根的基本培养基是Chu′s N-6 (N6)培养基,其次是Gamborg′s B-5 (B5)培养基;最适生根的生长调节剂组合是2 mg/L细胞分裂素(BA)+2 mg/L NAA。该试验结果虽然不适用于所有的贵州地宝兰组培生根快繁,但是也为贵州地宝兰的快繁提供理论依据和技术支持。

综上所述,地宝兰属植物的离体快繁技术已有一定的研究基础,能有效进行大规模繁殖,对其资源保护具有重要作用。但地宝兰属植物繁殖的培养条件不统一,结果也存在差异,因此在组培快繁过程中应该根据不同的生长情况制定合适配比的培养基。除此之外,芽分化少、褐化等影响地宝兰属植物快繁的问题仍有待解决。

2.4 菌根真菌研究

兰科植物种子需要与土壤中的共生真菌一起才能正常萌发和分化[41-45]。孙会林等[46]从云南省不同地区、不同种类的地生兰营养根中分离、纯化内生真菌,并从中筛选出能明显促进兰花组培苗生长发育的优良菌株,经鉴定均为双核丝核菌。Chutima等[47]将从地生兰龙头兰[Pecteilissusannae(L.)Rafin.]中分离的真菌试验于同种兰花的萌发,结果表明其能够大幅度地提升同种兰花的萌发率。裔景[48]的种子萌发研究结果表明菌根真菌对红旗兜兰培养苗的生长发育有促进作用。

张武凡[31]用单菌丝团分离法从3种地宝兰属植物(地宝兰、多花地宝兰、贵州地宝兰)分离得到瘤菌根菌属(Epulorhiza)和镰刀菌属(Fusarium)真菌(瘤菌根菌属真菌是兰科植物最常见的菌根真菌,镰刀菌属真菌则为常见的致病真菌而非菌根真菌),并通过分子鉴定认为多花地宝兰和贵州地宝兰成年植株种对真菌选择的专一性较强,而地宝兰的专一性较弱,是其分布更广的原因之一;另外,地宝兰属植物在自然环境中种群数目低、自然结实率极低,进行人工授粉将大大提升结实率;但是,在多花地宝兰和贵州地宝兰原球茎菌根化试验中,瘤菌根菌属真菌、胶膜菌属(Tulasnella)真菌与原球茎并未建立共生关系,可能与培养基的选择或此类真菌不是其需要的共生真菌有关。

综上所述,兰花是真菌异养的植物,萌发过程中胚发育不完全,没有胚乳[49,50],在自然条件下发芽率十分有限,需要特定共生关系的菌根真菌为其提供碳源、矿质营养才可发育成幼苗;对于真菌而言,兰科植物可以通过光合作用为菌丝提供其需要的养分。然而,地宝兰属植物在不同的生长阶段所需要的真菌有可能不一样,如原球茎阶段与幼苗阶段需要的真菌不一致[51],这一点仍待深入研究。此外,真菌与植物共生关系也要保持物质交换平衡,当外界环境营养条件丰富时,将导致植物优先选择外界营养物质;当真菌生长比植物旺盛时,将会使真菌寄生或腐生到植物上吸取养料,不利于植物生长。因此,研究地宝兰属植物组培苗生长发育与共生真菌的平衡关系,有利于实现菌根化育苗,提高植株成活率,是扩大种群的有效手段,将成为地宝兰属植物未来研究的主要方向之一。

2.5 传粉生物学研究

我国对兰科植物传粉生物学的研究相对较少,而且主要是针对附生兰,比如台湾独蒜兰(PleioneformosanaHayata)[52,53]、琴唇万代兰(VandaconcolorBl.ex Lindl.)[54]、兔耳兰(CymbidiumlancifoliumHook.f.)[55]、杏黄兜兰(PaphiopedilumarmeniacumS.C.Chen et F.Y.Liu)[56]等。仅有少数的学者对地宝兰属植物的传粉生物学进行研究,例如Lin等[17]对贵州地宝兰的传粉试验研究表明,该种可以自交,但自然结实率极低;南方芦蜂(CeratinidiacognataSmith)是贵州地宝兰、地宝兰和多花地宝兰的共有传粉者;与同区域分布的地宝兰属植物相比,南方芦蜂访问贵州地宝兰的频率最高,其次是多花地宝兰,地宝兰的访问频率最低,但是地宝兰的结实率却最高,可能是由于这3个物种的授粉者服务有限,而地宝兰却可以通过自主自交来突破这种限制。

上述研究发现,地宝兰属植物的访花者很少,自然传粉效果不理想,而传粉者的数量及种类的减少或许是栖息地受干扰的缘故。由于地宝兰属植物自然结实率极低、种群数量小、特殊的生境以及人类活动对该属的生存和保护都有极大的负面影响,在制定恢复方案时,如何保证传粉者对其进行长期、有效的传粉活动值得进一步研究。另外,也可以利用人工授粉等特殊手段提高其结实率。因此,大力开展传粉生物学研究对于该物种保育具有重要意义。

2.6 遗传多样性与保护研究

针对3种地宝兰属植物(地宝兰、多花地宝兰、贵州地宝兰)共计4个种群84个个体采用简单重复序列(SSR)标记法研究,利用多态性引物对贵州地宝兰种群所有个体进行扩增并分析杂交后代的遗传多样性[57]。结果表明,18个SSR位点的平均物种水平期望杂合度(He)值和4个种群的平均种群水平He值都较高,说明贵州地宝兰植物自身的遗传多样性处于较高水平;种群间遗传分化系数(Fst)为0.111 6,表明有11.16%的遗传变异存在于种群中;贵州地宝兰基因流(Nm)为1.989 5,种群间的Nm较高。利用以上已开发出来的贵州地宝兰多态性微卫星位点在同属内的地宝兰和多花地宝兰进行种间扩增,可以达到很高的扩增效率。这些微卫星位点可以为下一步研究同片区的地宝兰和多花地宝兰的种群结构分析提供参考依据,同时可以据此了解植物的濒危原因并提出合理的保护策略。

除此之外,Wu等[58]研究贵州地宝兰全叶绿体(cp)基因组,从鲜叶中提取总基因组DNA并对其进行测序,序列大小为149 466 bp,cp基因组编码177个基因,其中包括78个蛋白质编码基因、24个tRNAs基因和4个rRNA基因。完整的质体基因组序列测定为贵州地宝兰的研究提供了新的分子数据,有助于进一步了解其进化机制。进一步的发育系统分析表明,贵州地宝兰和美冠兰属亲缘关系密切[58],为该物种的遗传育种和保护研究提供了基础信息。

当前对地宝兰属植物遗传多样性的研究比较少。遗传多样性研究普遍使用的方法是分子水平检测方法,包括基因片段的直接测序和分子标记(如RAPD、ISSR、SSR、AFLP和SNP等)。目前,对地宝兰属植物遗传多样性的研究主要采用SSR标记法和基于叶绿体基因片段的直接测序,未见有利用其他方法的研究报道,由此可见对地宝兰属植物遗传结构及其保护方面的研究还不够深入。从DNA 水平上可以揭示不同品种间的差异、亲缘关系和遗传物质的交流情况等,不仅可以更深入地了解地宝兰属植物的濒危原因,同时还可以利用基因工程对其进行基因改良,比如花色、抗性等,因此加强地宝兰属植物遗传多样性的研究具有可行性意义。

2.7 其他研究

地宝兰属植物的活性成分和药用价值也是研究热点。用乙醇提取大花地宝兰块茎可以得到二糖、氧合二十烷酸、莽草酸、绿原酸、1-油酰-2-乙酰基甘油、5,6,7-三羟基黄酮等植物化学成分,而且块茎的乙醇提取物对金黄色葡萄球菌的抑制作用最强,其后依次是大肠杆菌、伤寒沙门氏菌、肠炎沙门氏菌、铜绿假单胞菌和蜡样芽孢杆菌[59]。Keerthiga等[60]从地宝兰粉末中提取出生物碱、类固醇、黄酮类、单宁和皂甙等活性物质,这些提取物对微生物有明显的抗菌活性,其中对金黄色葡萄球菌的抗菌活性最高,其次是肺炎克雷伯氏菌,但地宝兰水提取物没有显示出明显的抗菌活性。

从地宝兰根状茎中可分离出分子质量为(12±1) kDa的凝集素,该凝集素具有强凝聚作用,在pH值为5.0-9.0时凝血活性最大;在小鼠和人类红细胞中均表现出凝血活性,但4-硝基苯-β-D-吡喃葡萄糖苷对其有抑制作用;用该凝集素处理小鼠艾氏腹水癌细胞(EAC),可以通过调节Bax蛋白、p53基因和核转录因子NF-κB的表达,诱导EAC凋亡或抑制生长[61]。Kabir等[62]进一步证明地宝兰根茎的凝集素可通过改变蛋白质和基因表达来诱导癌细胞凋亡。此外,地宝兰的假鳞茎具有一定的镇痛活性[63]。

凝集素和碳水化合物的相互作用涉及多种生物学功能,包括识别、凝集、黏附、癌症转移、抗虫活性、炎症、淋巴细胞刺激、细胞生长、细菌和病毒感染等[64],因此,地宝兰属植物的凝集素对病毒和细菌是否有作用还有待进一步研究。目前对地宝兰属植物的成分分析和药理方面的研究有限,比如虽然已知多花地宝兰和地宝兰主要的活性成分,但是还没有详细的研究,仍需进一步分析多糖类、黄酮类等活性化合物。另外,地宝兰属植物具有镇痛、抗菌、抗癌、抗氧化等药用价值,可为后续地宝兰属植物的药理学研究提供参考。

2.8 保护现状

兰科植物的生存繁衍需要特定的生境条件,对生态系统的依赖性很强[65],极易受到生境退化和丧失的影响[41,66],而由此引发的物种和遗传多样性丧失更值得重视。我国自20年代50世纪开始建立兰科自然保护区并得到积极响应,但仍然面临着严峻的挑战,主要是因为兰科植物极易受到人为干扰和生境退化的影响。2005年我国第一个以兰科植物为保护对象的广西雅长兰科植物国家级自然保护区在广西乐业县黄猄洞天坑国家森林公园内正式挂牌,保护区内的地宝兰属植物得到有效保护。保护区集中力量开展兰科植物种群动态监测、传粉、繁育生态学以及共生真菌等研究,而且保护区内实施人工辅助生境方案,通过繁育幼苗使其回归野外来扩大兰科植物种群。虽然近几年来人们对地宝兰属植物的保护意识有所增强,但是仍需要更多的关注,同时加大研究力度,才能有效保护地宝兰属植物的物种多样性并挖掘更多的资源价值。

3 展望

综上所述,目前有关地宝兰属植物的研究主要有以下七方面内容:(1)地宝兰属植物濒危原因,主要有植物繁育机制的局限、竞争能力较低以及环境破坏等;(2)该属染色体和胚胎学相关的研究,主要包括染色体数目、核型研究,胚囊和胚胎从授粉到发育的演化过程研究,并推测地宝兰和多花地宝兰均为较原始物种;(3)该属植物离体繁殖研究,主要利用根状茎、种子或侧芽部位进行,繁殖技术取得了一定的成果,但培养基的选择、芽分化少、褐化等影响地宝兰属植物快繁的问题仍有待解决;(4)地宝兰属植物在与特定真菌共生情况下才能提高其发芽率,但在不同阶段所需真菌类型不一致,而且共生关系的平衡也至关重要,在后期相关研究中不仅要选择合适的共生真菌,而且也要注意物种间的平衡;(5)通过对地宝兰属植物的传粉研究可知,昆虫对该属的访花率均不高,但是地宝兰能通过自主自交成功繁殖后代,而贵州地宝兰不仅传粉对外界的依赖性较高,而且其自交结实率极低,因此可以对贵州地宝兰采取保证传粉者能对其进行有效传粉并且使用人工授粉的措施来提高结实概率;(6)该属遗传多样性与保护研究工作较少,主要是种间扩增、杂交后代的遗传多样性分析及叶绿体基因片段的直接测序,后续可进一步研究不同地宝兰属品种间的差异、亲缘关系和遗传物质的交流情况;(7)目前有关地宝兰属植物的活性成分与药用价值研究不多,有很大的发展空间。地宝兰属植物的研究虽然起步较晚,但是也在逐步被重视。目前,有关地宝兰植物的研究不够系统,缺乏有关其居群生态学和生物学、细胞学、生理生态特征与繁殖生物学等方面的研究。笔者认为,未来针对地宝兰属植物的研究应包括以下几点:开展植物资源状况系统调查研究、加强自然保护区建设管理与科学研究工作,特别是对极危植物贵州地宝兰的保护研究。

3.1 展开植物资源状况系统调查研究

3.1.1 地宝兰属植物分布

地宝兰属植物一般多为零星分布,少数有密集丛生和小片状分布,尽可能查清其分布情况以便掌握其种类、数量和生境状况,从而能更好地采取保护措施,尤其是贵州地宝兰应采取优先保护策略。现有资料显示,雅长保护区是贵州地宝兰分布最多的区域,可利用GPS对区域内每株贵州地宝兰进行定位跟踪,并对每块分布区进行数量、生长情况统计以及濒危趋势推测;对我国发现的贵州地宝兰分布周围区域进行全面调查,以确保能发现更多植株。

3.1.2 形态特征

建议详尽开展地宝兰属植株生长全过程形态特征及生长动态观测记录研究,包括萌动期、生长期、现蕾期、开花期、结实期和枯黄期等不同时期形态上的变化,可利用电子摄像监控等手段以便实时掌握其全天候的变化。这种研究方式对地宝兰属植物后续生物学特性、居群生态学、繁殖生物学等研究具有重要意义,也是研究其扩大培养方式及保护措施的关键。

3.1.3 生境调查

地宝兰属植物生境条件方面的调查仍有待完善补充,建议开展小范围生境调查,包括气象因子、土壤条件、群落结构特征及共生真菌研究,并比较分析不同生境条件下生长植株的形态变化,筛选出适宜地宝兰属植物生长的最佳生境条件。由于地宝兰属植物需要特定共生关系的菌根真菌为其提供碳源、矿质营养才能发育成幼苗,因此可着重研究菌根真菌,阐明包括镰刀菌属在内的菌根真菌对其生长影响的作用机理。

3.2 加强自然保护区建设与管理

建立自然保护区实施就地保护和迁地保护。建议对地宝兰属植物生长区域进行小范围的封闭管理,避免人类活动对地宝兰属植物造成干扰,保护原生态环境。同时为地宝兰属植物创造“近地”保护条件,利用人工授粉、组织培养等大规模的科学培育手段,提高地宝兰属植物种子结实率和萌发概率,繁殖和培育成功后可辅助迁地保护。建立地宝兰属植物资源种质库,可以有效保护其中的特有物种和遗传多样性。自然保护区还具有科研观察和科普展示功能,辅助法律宣传,提高公民保护意识,严厉打击采挖和破坏地宝兰属植物的非法行为,从根源上保护地宝兰属珍稀植物。

3.3 加强科学研究

迄今为止,我国有关地宝兰属植物的研究工作在各方面都有所欠缺,相关研究也仅是冰山一角,因此应完善地宝兰属植物的研究体系,扩大其研究范围。在地宝兰属植物分布较广的广西、贵州、云南等地可开展种质资源调查,掌握其分布状况和分布规律;全面了解地宝兰属的生理特性和生态习性,深入研究其生长发育特征;加强药用价值方面的研究,探索有效活性成分的生理促进作用,合理开发利用地宝兰属植物资源。同时,可应用细胞学、形态学、基因组学等探讨地宝兰属植物在系统演化中的发育关系;开展遗传多样性分析,挖掘观赏性高、抗逆性强的优良品种,加强引种驯化及种质创新工作。