教育惩罚的理性进路:回归教育性

张琼文

(上海师范大学 教育学院,上海 200234)

一、教育惩罚存在价值的明晰

就惩罚的一般定义而言,它在教育中是作为一种规范性手段存在的,即“对个人或集体的不良行为给予否定或批判处分,旨在制止某种行为的发生”[2]。教育中通常以这种规范性来表达惩罚在纠正学生不良行为、保障教育教学活动正常运行等方面的教育价值。但深究起来,这种教育价值的表述偏重于对教育惩罚的效果预设,而对其使用依据分析不够充分,即出于什么原因而使用惩罚,对这一问题的忽视,容易导致教育中以目的正当性而行不正当之事的状况。对此,乔纳斯·F·索尔蒂斯(Jonas F.Soltis)与肯尼斯·A·斯特赖克(Kenneth A.Strike)在《教学伦理》一书中,通过分析西方代表性的惩罚理论,指出了论证教育惩罚的正当价值所面临的困境:“纯粹的结果论观点和纯粹的非结果论观点都可能不成功。”[3]39具体而言,结果论以追寻利益最大化的功利主义流派为理论基础,即根据惩罚所带来的效果来判断其正当性,威慑说(deterrent theory)、改造说(reformative theory)是结果论的典型代表,如,让学生因惧怕惩罚而不做违规之事,学生接受惩罚之后行为变好,等等,这就是一般意义上对惩罚的效果预设。但结果论并不足以解释惩罚为何必须发生,惩罚与罪行是否相匹配的问题,因此,存在为追求效果而“罚不得当”的问题。对比而言,非结果论以伊曼努尔·康德 (Immanuel Kant)的义务论为理论基础,惩罚的理由在于对道德律的尊崇,从普遍性律令中引申出“惩罚的关键在于平衡正义的尺度(以眼还眼),恶行要以对作恶者施予痛苦来矫正”[3]38。非结果论的典型代表是报应说(retributive theory),将惩罚看作过失方应该承担和赎罪的道德义务,这就解释了惩罚必须发生且罪罚得当的问题。同时,非结果论的惩罚观也包含了尊重人的原则,这正是基于对罪责的追究,即将人视为对自身行为负责的自由的道德主体。但非结果论也面临着“给人以痛苦,甚至都没有产生善果,怎么能表示对人的价值的尊重?”[3]39这一质疑,因此,非结果论也需要综合考虑行为的结果。综上,索尔蒂斯和斯特赖克认为,只有结合结果论和非结果论的优点并通过理性论辩来为教育惩罚寻求合理的依据。鉴于此,可以将非结果论和结果论分别理解为关注发生依据与关注效果的理论阐释,二者的结合可以遵循由发生到效果的分析思路,以此考虑惩罚作为一种教育手段存在的合理价值。

(一)从客观形式上,惩罚确保了教育规范的公正性

惩罚对应英文单词“punish/punishment”,由拉丁文“poena”演化而来,有“惩罚,纠正;报仇;对某人的罪行施加痛苦”[4]之义。从词源分析可以看出,“惩罚”内含规范之义,是对过失方罪行的纠正。彼得斯曾对教育惩罚做过专门探讨,他提出了界定教育惩罚至少有三个标准:有意地施以痛苦;由处于权威者施以;就受惩罚者而言,如果我们欲称其为“惩罚”,它必须是受罚者因破坏规则而接受的后果。[1]329彼得斯的分析更为明确地指出了教育惩罚所含有的规范之义,即由某一权威依据规则,针对受罚者的违规行为而有意实施,这同时也将教育惩罚区别于无意的(无针对性的)伤害,以及过失双方之间“以牙还牙”的恶意报复。因此,从教育规范入手分析是理解教育惩罚存在价值的关键。

“规范内含惩罚”指明了惩罚的来源,惩罚产生于规范对人的约束力。杰里米·边沁(Jeremy Bentham)曾概括了对人产生约束力的四种可辨认的来源,分别为自然的、政治的、道德的和宗教的,并指出当一个人违反了基本的秩序后,会不同程度地受到来自这四个层面约束力的惩罚。[5]边沁对惩罚的表达说明了规范对人的约束力,以及人类对规范的尊重。正如爱弥尔·涂尔干(Emile Durkheim)所指出的,“防止纪律丧失权威的,却是惩罚,如果允许违规行为不受惩罚,那么纪律的权威就会逐渐为违规行为所侵蚀。”[6]因此,“惩恶扬善”是确保教育规范公正性的关键依据。这一点,亚里士多德(Aristotle)在谈及公正的德性时就分析了“矫正的公正”[7]这一概念,是为保证双方在得与失之间的适度而对伤害行为进行谴责,此处的“谴责”便有惩罚的含义,这也是后来多数学者在论及公正概念时所使用的“惩罚的公正”。

“教育生活需要规范”进一步解释了惩罚可能产生的教育效果。人从出生起就被各类社会集体所包围,各类社会作为一个伦理共同体有其“内在结构及其规范性”。[8]社会生活构成了人的道德起点,这既明确了个人德性的发展方向,同时,社会成员依靠必要的规范秩序来保证公共生活的运行。学校教育的公共性特征尤为明显,校园、班级、团体等不同的集体皆可视为一个伦理共同体,并需要内在的规范约束。当学生个体或集体的行为违反了代表集体普遍意志的规范秩序时,或者说危害到了他人或集体的利益时,教师就需要对越轨行为实施惩罚,以此确保教育规范的公正性,从而达到维护公共生活正常运行的效果。

综上,沿着“惩罚——规范——教育”的分析逻辑可以看出,惩罚之所以能够作为一种教育手段使用,就在于它是确保教育规范公正性的关键所在。换句话说,“惩恶扬善”这样逻辑上清晰的客观标准是对学生违反规范的正当回应,进而也就明晰了惩罚在维持教育秩序方面的效果。

(二)从主观认识上,惩罚遵循理性人假设,指向责任判断

任何教育手段的价值评估都要综合考虑集体和个人两个方面。非结果论的合理性在于强调惩罚是过失方应承担的行为后果,即一个人要能够对其行为负有责任。在此意义上,教育惩罚才需要辨别违规行为的对象是谁,以及判定他该承受多大程度的惩罚。任何惩罚活动都不是为惩罚而惩罚,而是针对特定行为发生的。弗里德里希·奥古斯特·冯·哈耶克(Friedrich August von Hayek)在对责任分析时谈到,“既然我们是为了影响人的行动而对其课以责任,那么这种责任就应当仅指涉两种情况:一是他预见课以责任对其行动的影响,从人的智能上讲是可能的;二是我们可以合理地希望他在日常生活中会把这些影响纳入其考虑的范围。”[9]哈耶克对责任要求的论述帮助我们明晰了教育惩罚对“理性人”的前提预设。具言之,惩罚指向责任,不仅仅包括对行为结果的负责,还包含对行为结果的预判。只有当一个人能够对其行为结果有预见力,进而做出符合其自由意志的行为时,我们对一个人的错误行为才有充分的惩罚理由。但困难在于,教育活动所面对的学生多数是未成年人,又因教育活动的复杂性,教育惩罚难以如法律惩罚完全依据法定年龄、法定事务来界定责任范围,因此,教师在判定学生的责任义务时难以提出明确的界限。

问题的困难恰恰体现了教育的可为之处,教育惩罚遵循“理性人”的人性假设,不仅体现在以理性人为判断依据,还包括以理性人为教育目的追求。换言之,这正体现了教育对象的不完善性以及教育应具有的价值意向性特征。当学生不具备责任意识和能力时,我们仍然需要教育惩罚的存在,是因为当学生个体明辨力不足、还未具备完全的责任能力时,一种明确的符合公正秩序的奖惩机制,恰恰可为教育对象提供一定的价值判断依据。现代惩罚观的着眼点不在于让人意识到某一违规行为所带来的痛苦,而是希望人们可以从惩罚中辨认出规范本身及其所依据的价值基础,进而知晓什么应该做,什么不应该做。以让·皮亚杰(Jean Piaget)、劳伦斯·科尔伯格(Lawrence Kohlberg)为代表的认知发展流派对儿童道德判断发展的研究证明,儿童在早期的他律阶段常以“是否受到惩罚”作为价值判断和行动的唯一依据,而在后期的自律阶段,儿童才将外在的客观准则与内在的道德观结合起来。皮亚杰认为在儿童整个的道德进化过程中,“他律与自律是这个进化过程的两端”[10],儿童接受来自外界的约束是不可避免的,由他律到自律正是儿童道德发展的基本规律,一种良好的道德教育正是促成儿童由他律走向自律的过程。因此,教育惩罚的导向性功能尤为值得关注。

综上,教育惩罚遵循“理性人”的人性假设,以公正理性的方式对待学生,让学生对自己的行为有责任意识。学生学会在做事之前对自己的行为结果有前提预判,去思考自己的行为是否会给他人造成伤害,才能约束自己避免类似行为的再次出现,进而养成在认知、纠错、自我约束等方面的规则意识。

温度是影响pH值测量结果很重要的因素,仪器标准溶液校准操作程序按说明书操作。须注意调节仪器的补偿装置与溶液的温度一致,并使被测样品与校正仪器用的标准缓冲溶液温度误差在±1℃之内。一般先将待测与标准溶液放置在室温,待溶液温度稳定,使用温度计测量出室温下溶液的温度,并将仪器温度补偿旋钮调至该温度。常用缓冲溶液和温度的关系[2],见表1(一般按照25℃下缓冲溶液pH值标定)。

二、教育惩罚使用限度的廓清

即使综合结果论和非结果论可以证明惩罚在教育中有其存在价值,但因教育活动的特殊性,惩罚在教育中的使用有其限度:一方面,惩罚所能达到的教育效果十分有限;另一方面,惩罚作为一种教育手段常常面临程序不当的问题。

(一)惩罚所能达到的教育效果是有限的

教育惩罚的发生方式是“恶的行为——否定干预”这样的行为逻辑,它仅仅针对一种恶的行为结果而非意识或任何未发生的可能性。当学生没有外在的行为结果发生时,教师仅仅依据推测判断学生有坏想法而预先惩罚他,这显然是不合理的。并且,同样一种行为可能有不同的动机,而判断动机常常是困难的,教育实践中往往需要先对已发生的行为结果予以裁定。以上种种揭示出,教育惩罚容易走入行为主义的误区,认为惩罚作为一种强化手段可以有效塑造主体特定的行为习惯,这会导致教师将注意力集中于主体行为而忽视行为动机,将遵守规范和惩罚之间的关系理解为类似条件反射的“相倚联系”,“一个人之所以遵守一条准则或一条法律,只是因为准则或法律代表着相倚联系。”[11]尽管这样有时会达到较快、较明显的教育效果,但这种教育效果往往是表层的、不稳定的。

此外,如前文提到彼得斯对教育惩罚的界定标准中包含“有意地施以痛苦”这一规定,这就难免会出现这样一种情形:受罚者在接受教育惩罚时,不可避免地获得了消极的情感体验,甚至遭受了极大的身心伤害。这种消极情感体验会延伸至学生对规范的认知,即认为规范是消极、被动的存在,规范仅仅为了阻止我们去做什么。这种影响不仅包括受罚者本人,而且包括一切“观看者”。事实上,学生对规范的认知是通过两种途径建构起来的:一种是消极的“不做什么”,一种是积极的“做什么”,前者通过惩罚保证实施,后者依赖德性达成。积极去做什么,指向学生在尊重规范中所获致的纪律感、责任心、友爱、信任等这类积极情感体验。因此,相比于教师的言语引导、鼓励支持、同伴交往等这类积极的教育方式,惩罚作为一种单一的否定干预手段,容易养成屈从、被动、懦弱等驯化型人格。

进一步而言,教育惩罚的这种否定干预且伴随痛苦的发生方式容易带来汉娜·阿伦特(Hannah Arendt)所描述的“恶的平庸性”[12]。艾希曼在接受审判时以“自己所有罪行仅仅出于对权威命令的服从”为自己辩护,他对不出于自我意志的罪行不负责任。就此,阿伦特向我们揭示了仅仅以命令约束而忽视个体判断意识的社会正面临着风险,即个体可能走向一种“无意识的恶”。教育惩罚因其具有的强制特性极易导致它在使用过程中出现这种状况,即消灭主体的自由意志,使学生可能仅仅出于害怕惩罚而做出服从行为。而教育惩罚的目的并不在于消灭意志,如果学生无法辨认惩罚背后所依据的规范与价值,仅仅着眼于惩罚带来的痛苦时,教育惩罚反而导致了学生判断和责任意识的丧失。

(二)惩罚在具体实施中面临使用不当的问题

“使用不当”是教育惩罚最容易出现的问题,也最易引起争议。米歇尔·福柯(Michel Foucault)剖析了历史中公众对惩罚的争议主要围绕两个因素:“权力”和“尺度”,前者涉及惩罚权力或审判权力的问题,后者关涉惩罚是否人道或多大程度上能够给予道德证明。[13]这两个因素基本概括了教育惩罚在具体实施中可能出现的问题,具体分析如下。

其一,围绕教育惩罚权出现的问题,主要指向教师对惩罚权力的滥用。对于惩罚权的分析涉及两个问题:“谁来拥有”以及“是否在权限范围内使用”。一般而言,在任何惩罚活动中,为保证惩罚的公正性和说服性,最终的惩罚权往往是由权威者掌握的。那么,在学校教育中,惩罚权自然是由经过法律授权的法定组织或个人拥有,包括国家、学校、教师,在这一点上争议不大。但在惩罚的权限范围上往往出现权力滥用的问题,一项法定权力在规范之内就会得到恰当的运用,反之则带来不良后果。一般而言,教育惩罚权的滥用包括超出规范范围、违反公正性等内容。究其原因,有内外两个因素构成:从外在因素看,教师惩罚权缺乏规制、缺少监督是主要原因;从内在因素看,教师个人对惩罚缺少理性认识、易受非理性因素影响是主要原因。所谓非理性因素是指教师根据个人喜好、情绪起伏等对学生实施惩罚,这带来的直接后果是正义性惩罚沦为带有私人情感的报复性惩罚,不仅达不到规范学生行为的目的,而且会给学生带来不必要的伤害。更为严重的是,不正当的惩罚容易造成师生关系的疏离,甚至激发严重的师生冲突。因为惩罚实施方式的特殊性,惩罚者与被惩罚者之间容易形成一种“命令——反抗”的对立关系。换个角度,学生易将伴随惩罚产生的恐惧、痛苦、不信任等不愉快感觉与教师本人直接等同起来,或者产生依据“是否惩罚”来判断教师的好坏等诸多不理性行为。

其二,围绕教育惩罚尺度出现的问题,主要指向惩罚方式的选择是否符合伦理要求。由于教育情境的复杂性与不可预设性,一直以来,法规、政策层面在对惩罚方式这样具体而微的问题上难以做到面面俱到,对其规定都是以“符合教育目的,关注学生的身心发展,避免造成身心伤害”这类概述性话语来表达。此时,如果教师没有形成对惩罚方式的合理判断和具体理解,就会常常面临两难困境。如,当找不到具体责任对象时,为达到惩戒效果,用集体惩罚代替个体惩罚是否合理;是否可以使用体罚,体罚在多大程度上能被接受;为增加敬戒性效果,惩罚是否需要公开;维护公共秩序的同时,对个体造成的伤害如何衡量,等等。惩罚方式作为教育惩罚的重要内容,直接关系到教育惩罚在多大程度上可以被人所接受的问题,也最容易产生不良效果。

三、教育惩罚回归“教育性”的行动思路:规范与儿童

通过以上分析可以总结出教育惩罚使用中的两个核心要素:教育规范和教育对象。教育规范是惩罚的发生依据,其中规范的来源、性质、内容等都会影响教育惩罚的实际操作,只有合法合理的规范才能保证惩罚的正当性。儿童是教育惩罚的发生对象,只有尊重儿童身心发展规律,才能实现最佳的教育效果。因此,把握教育领域中这两个核心要素是研究教育惩罚如何使用的行动思路。正如彼得斯指出教育者在实施惩罚时:“他必须公正无私地执行处罚,但也必须尽可能了解和理解犯错者。”[1]337

(一)分类分层细化规范,确保教育惩罚更为恰当

教育规范是惩罚发生的依据,规范的来源、性质、分类直接影响了教育惩罚的实施范围、惩罚程度与方式,因此,需要对教育规范和惩罚之间的对应关系进行考量,以确保教育惩罚的使用更为正当。在教育部2020年颁布《规则》之前,我国中小学在实施教育惩罚时没有较为明确的“规范——惩罚”参照,一边是中小学生日常行为规范的常态化要求,一边是《关于废止对学生体罚的指示》(1952年)等这类限定惩罚的要求。这使得一线教师在对违规行为进行惩罚时,没有非常明确的规范依据,因此常常面临使用不当的问题。对此,《规则》出台的意义不仅仅在于以国家法规的高度澄清了教师惩戒权的问题、弥补了立法的不足,并且具体解释了违规行为和惩罚之间的对应关系,区分了教育惩罚的不同类别、层次以及程度。如,第四条职责要求中明确了惩罚的违规类型,包括“学生守则、校规校纪、社会公序良俗、法律法规,或者有其他妨碍教学活动正常进行、有害身心健康行为的”[14],这一点就界定了教育惩戒的发生范围和类型。根据学生年龄阶段、违规行为、实施惩戒的场所等具体内容区分了不同的惩戒程度,《规则》将惩戒程度分为一般惩戒、较重惩戒、严重惩戒三种,分别对应不同的惩戒措施和实施主体,这一点是对惩戒程度的进一步细化,解决了教育惩戒中因责任主体不明确、惩戒过度等界限模糊带来的问题。

此外,违规的具体类型与程度之间也需要明确的对应关系,以判断行为的严重程度、明确责任范围,进而选择合适的惩戒方式,使惩戒更有针对性。对此,社会认知领域理论(Domain theory of social cognition)(以下简称“领域理论”)的研究成果可为我们提供有益的借鉴。领域理论的贡献在于对受社会环境、文化影响的儿童生活规范的进一步区分与澄清,这使得教育者在处理儿童的违规行为时将更有针对性。简言之,领域理论将社会规则或事件分为道德、社会习俗和个人三个领域,不同领域遵循特定的、有差异的道德准则。[15]道德领域包括“公正”“是否存在伤害”“权利”等核心的人类价值概念,这类违规行为的严重程度最高,因此惩罚必须是非常明确且不容争议的,比如,“殴打、伤害他人”等会给他人造成必然伤害的事件,这类惩罚理由要指出行为给他人造成的伤害性影响。习俗领域与社会约定俗成的规则有关,这类具体规范会因为不同的社会风俗、集体舆论而有所不同。对于这类违规行为的惩罚理由,关键在于指出该行为可能造成公共生活的混乱或偏离社会期待。相对来说,这类违规行为的严重程度要低于道德领域,如,“回答问题不举手”等违反班级约定规则的行为。尤为注意的是,对于这类惩罚所依据的规范必须经过审议、协商是否合理,如若未经大家同意,可以不实施惩罚。个人领域涉及“学生个人偏好和选择(如朋友、发型)”等内容,而不关乎对错,因此,除非这类行为造成伤及他人或学生自身的结果,教师可以不予干预,这类问题恰恰对学生形成自主人格和个人同一性十分关键。

已有研究证明,即使是3岁的儿童,就已经能够区分道德和习俗并形成不同的道德概念,对评价道德事件时以行为性质为主要导向,评价习俗事件时以约定规则为主要导向。[16]这意味着规范并不是一成不变的,是需要审议、协商、修改的。国内有研究按照领域理论中对社会规则的分类,将我国中小学生日常行为规范(2004年国家教育部修订的《小学生日常行为规范》和《中学生日常行为规范》)重新归类和分析,讨论了不同性质规范的学习方式与对违规的处置方式。[17]这对于提高教师对教育惩罚所依据规范的判断,以及把握实施教育惩罚的时机、方式等问题都具有实践意义。

(二)理解儿童的惩罚观,尊循其认知发展规律

从惩罚观的发展历史来看,在很长一段时间内对儿童视角的考虑不够充分,这导致教育者利用惩罚引导儿童的教育效果不明显。惩罚观的演进与人类对规范的认识密切相关。在宗教神学中的“原罪”“天道”,以及唯理主义中的“至善”等这类带有神秘和先验性质的规范观念影响下,惩罚表现出明显的道德实在论的特征,即认为儿童生来就带有原罪,惩罚必然发生并且被视为对儿童的救赎,以及将儿童的德性理解为对天命、权威规范的绝对服从,因此惩罚程度越严厉越好。19世纪以来随着科学的进步与人类理性的解放,以涂尔干为代表的社会学家从社会学的视角来寻找规范来源,试图为难以理解的神秘规范寻找一种理性替代物,即社会集体的纪律。在此观念下,惩罚被认为是违犯集体纪律的结果。这一观念将人类的道德问题从神秘领域拉回到世俗生活,但对社会规范生活中的个体考虑还不够充分。在教育中并未使得“外在于人的规范约束如何唤起儿童自身的良知”这一根本问题得到有效解决,教育惩罚始终带有很强的专断性、强制性,其教育效果的有效性也因此备受质疑。20世纪中期,以皮亚杰为代表的认知发展学派从心理学的视角对这一问题做了回应。他们通过对儿童认知机制的研究,来把握儿童在习得某一规范时的认知发生过程,并通过确证儿童认知发展的阶段性特征,澄清了不能因儿童年龄幼小、性别差异、能力不足等这类受限于生理、心理的因素而实施惩罚。

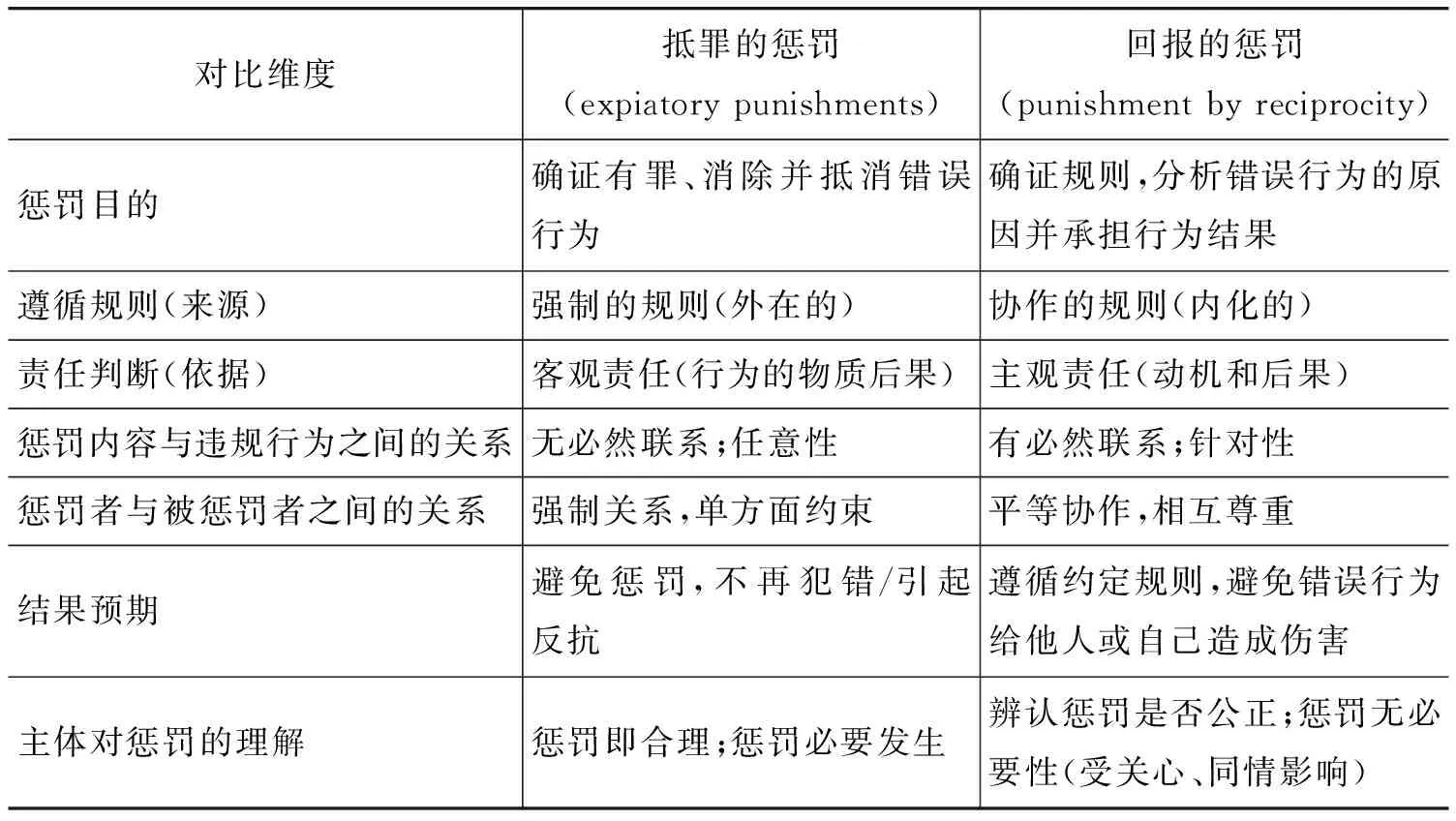

作为这一流派开创者的皮亚杰在研究儿童的规范意识时,以“儿童的惩罚观”作为其中一项研究主题。主要围绕两个问题:儿童认为什么类型的惩罚是公正的、合理的;儿童认为施加什么类型的惩罚更有效。[18]这两个问题指向儿童对“公正”和“协作”两个概念的认知发展,皮亚杰围绕这两个问题设计了7个对偶故事,访谈了多名5~12岁的儿童并概括出21种惩罚类型,他从中归纳出儿童的两种惩罚观,分别为“抵罪的惩罚”与“回报的惩罚”(见表1)。这涉及到惩罚的目的、发生依据、责任判断、惩罚结果等方面,对于理解教育惩罚中的儿童视角有所助益。

表1 “抵罪的惩罚”与“回报的惩罚”对比简表(1)此表由作者根据皮亚杰在其著作《儿童的道德判断》中的观点编制。

皮亚杰通过大量实验研究得出结论:尽管儿童的两种惩罚观之间存在交叉,但总体来说,处于他律阶段(7、8岁之前)的儿童对惩罚的理解以抵罪的惩罚为主,认为抵罪的惩罚是公正合理的,处于自律阶段(9岁之后)的儿童则倾向于回报的惩罚,认为它更符合公道。具体分析,对于他律阶段的儿童来说,成人的惩罚完全决定了儿童的价值判断,“好孩子”与服从是等同的,他们往往依据成人心情、态度的好坏来判断行为的恶劣程度,甚至认为越严厉的惩罚越公正。年幼儿童判断惩罚体现出明显的道德实在论的特征,会认为惩罚就在于消除成人的愤怒,难以在惩罚内容和违规行为之间建立意义联系。因此,教育者在使用惩罚时应更为谨慎小心,并使用儿童能够接受的方式,耐心帮助儿童建构起规范和惩罚之间的认识,不能因为年幼儿童对惩罚的恐惧而滥用惩罚。对自律阶段的儿童而言,一方面,他能够区分惩罚与惩罚者之间的关系,逐渐理解了成人的惩罚并不是只针对自己的恶意行为,而是出于对规则的尊重,出于同伴间的相互尊重与共同活动的需要,遵守规则与避免惩罚之间不是等同的。另一方面,这一阶段的儿童能够根据心中的道德尺度对一件事情做出评价,常常对不合理的惩罚直接表现出抵触心理和反抗行为。因此,教育者在使用惩罚时要理解这种冲突情况,注意分析儿童的行为动机并调整惩罚方式,而非一味地通过加重惩罚的严厉程度来解决冲突。

总的来说,教育者在使用惩罚时要结合儿童的认知发展特点,把握不同阶段的儿童对惩罚的理解。同时,将惩罚与说理等方式结合起来,有意识地利用惩罚引导儿童走向公平思维、交互思维,引导儿童从他律走向自律,以及培养儿童的责任判断意识和能力。

(三)关注儿童的情感体验,谨慎使用教育惩罚

除了尊重儿童的认知发展规律外,教育惩罚在使用过程中还要关注儿童的情感需要,在法理之上还需考虑人情之理。如赫尔巴特(Johann Friedrich Herbart)所言,“教育性”的惩罚“必须使儿童始终感到这种惩罚是一种善意的警告,从而不引起他们对教育者产生持久的反抗。在这里,儿童的感受方式决定一切。”[19]尽管教育者常常以惩罚的教育效果来衡量并抵消儿童在接受惩罚时的消极体验,但儿童所表现出的脆弱性、敏感性、反抗性也使得这种价值备受争议。因此,在使用教育惩罚时不得不考虑如何更具人文关怀。从语义逻辑上来讲,教育惩罚“有意地施加痛苦”这一规定似乎使得这一讨论变成一个伪命题。但在实践中,教育者使用这一方式时的态度、语言、行为、情感以及师生关系等因素,还是会影响学生的主观体验,进而影响教育效果的实现。概括来讲,恶意、专断、生硬的处理方式很容易引起学生的抵制情绪,相反,共情、温和、民主的处理方式则更容易被学生接受。因此,教师使用惩罚时的方式方法对于教育效果的影响颇大。对此,《规则》中规定的惩罚禁止情形就明确了教师在惩罚时不可以出现的惩罚方式或行为,如,“辱骂或者以带有歧视、侮辱的言行贬损等侵犯学生人格尊严的行为;因个人情绪或者好恶,恣意实施或者选择性实施惩戒”[14]等诸如此类行为都是完全禁止的。

此外,教育者需要看到儿童在接受惩罚时所发生的情感体验是多层次的,并且有发展规律可依循,不仅包含恐惧、痛苦、怨恨等消极情感,还包括敬畏、愧疚、自责等有助于道德发展的积极情感。教育者应该关注到儿童的个体差异情况,基于儿童的年龄特点、性格特质、情感习惯来选择合适的惩罚方式。如,对于年幼儿童来说,更易体会到喜欢和厌恶这类直觉情感,因而他们对惩罚的接受程度更为脆弱和敏感,惩罚方式的选择更应该小心处之。相对而言,年长儿童的情感体验更为丰富,他们更容易在恐惧、痛苦之外生发出愧疚、自责、敬畏、正义等这类具有积极价值的道德情感,因而他们对惩罚的接受程度更高一些。但年长的儿童在面对惩罚时所感受到的情感冲突也是较强烈的,教育者要引导他们,通过这类具有积极价值的道德情感来调节消极的情感体验。同时,对于惩罚者而言,当教育者在迫不得已使用教育惩罚时,在儿童心目中有权威、有着良好师生关系的教师更能够唤起儿童的敬畏、愧疚之情,在实施惩罚时更易被儿童所接受。权威容易获得儿童的尊重,良好的师生关系能够缓解儿童的抵触情绪。