“城市双修”语境下滨水线性景观营造策略

——以山东菏泽赵王河下游湿地公园景观营造为例

文/中国城市建设研究院有限公司风景园林院 孙佳俐 朱婕妤

0 引言

近年来,我国陆续出台《关于加强生态修复城市修补工作的指导意见》(建规〔2017〕59号)等文件,“城市双修”已成为我国转变城市发展方式的重要举措,也是城市发展关注的重点。“城市双修”即城市修补和生态修复。城市修补主要指利用更新织补理念,拆除违章建筑,修复空间环境与城市设施,传承历史文化,提升城市风貌,使城市得到修复和完善。生态修复主要指利用再生理念,修复城市中被破坏的自然环境和地形地貌,恢复城市生态系统的自我调节功能。河流作为城市重要的空间类型,已成为“城市双修”重要的实践对象和关注热点。

当前,我国城市水系破碎度较高,线性景观因其串联缝合的功能特性,成为了极佳的切入点。在西方,线性景观是连接人类与自然的协调机制,通常定义为“绿道”,侧重自然生态的保护[1]。在我国,线性景观被赋予了包括生态、景观和人文的多样性内涵[2]。线性景观的研究对象可分为交通空间、带状公园和滨水空间,目前基于前两者的研究较多,以线性景观为切入点的滨水空间景观营造研究较少。

线性景观营造能改善滨水地区的生态环境,实现人与自然的和谐统一。基于河流治理的本质和滨水空间转型的诉求,以河流生态环境的修复和城市功能文化的修补为目标,通过线性景观营造将城市河流生态治理、滨水地区发展、城市文化传承三者耦合。

1 城市滨水线性景观概念与辨析

1.1 概念

城市滨水线性景观是以河流为主导因素,包括水体本身的自然景观,人类活动与水体相互作用形成的且具有线性特征的复杂巨系统[3-4],其不仅包括河道沿线的客观物质要素,还包括其中传递的各类人文历史信息,是滨水空间内一切物质和非物质景观的总和。与城市其他的线性景观相比,滨水线性景观具有水陆交汇的景观特征,可连接城市河流和陆地,缓冲两者之间的冲突,具有极高的生态、文化、美学、社会和经济价值。

1.2 分类

1.2.1 水体景观

线性水体是滨水线性空间的主体景观,包括水体本身和两侧的驳岸。水体通直、蜿蜒的形态能营造出不同的空间感受;河道宽窄和高差的变化形成流速不同的水景;河道内的自然石堰、人工水坝等也成为河道景观中的亮点;除视觉的美感外,还能利用水声掩盖城市喧嚣,打造安静的听觉环境。

1.2.2 交通景观

线性交通景观指场地内的交通网络,如车行路、游览路、滨水慢行路和桥梁。线性交通景观连通滨水区内的各个要素,促进了人与水之间的互动。通过组合道路宽窄、色彩、材质、景观小品及植物等多种元素,使滨水景观具有“步移景异”的效果。

1.2.3 绿地景观

线性绿地景观指由地被、草本、灌木、乔木等植物组成的带状空间。从河道向两侧依次包括水生植物带、浅水区植物带、消落带植物带、远水陆地植物带,四者之间较高的异质性形成了层次丰富的植物景观[5]。线性绿地景观保护了河流沿岸生态要素之间物质流动的动态平衡,营造适宜游览的小气候。

1.2.4 文化景观

滨水地区往往是城市最先发展的地方,记载了城市社会、经济、人文等多方面的发展历程。通过滨水线性景观串联城市物质和非物质文化遗产节点,成为展现城市演进发展文化脉络的重要方式。线性文化景观饱含着人们情感的寄托,使城市水系成为人们精神的归属。

1.3 功能

城市滨水线性景观的功能主要特征为连通性,这也是滨水线性景观能与城市各要素耦合为有机整体的关键,其过渡了城市和河道,提升了内部各要素之间的可达性,缓和了各要素之间的矛盾,促进了场地功能网络的形成。

1.3.1 边界过渡

城市线性景观的过渡功能主要体现在2个方面:①隔离作用,城市里的河流常与居住、商业、工业等用地直接联系,人类的日常生产、生活会对河道的生态环境造成负面影响,而滨水线性景观在河道和人类生产、生活区域之间形成隔离缓冲带;②渗透作用,由于滨水空间跨度大的特性,使其在与城市交通网络连接时还具有渗透作用,满足人流及物流的空间转移需要。

1.3.2 线性串联

线性串联功能是指滨水线性景观沿其线性的方向串联沿线的各要素,提高可达性。城市河流沿线分布着不同类型的城市用地。通过串联线性景观,可为商业用地带来快捷客源,提供休闲场所,为居住用地提供健身活动空间和亲近自然的机会,增强了用地之间的联系,优化了前往水岸的通道品质。

1.3.3 横向缝合

滨水线性景观除对点状要素的串联,还包括在多种具有差异或矛盾功能的用地或要素之间的缝合功能。主要通过线性景观介入,在两种差异化的要素间形成具有搭接、缓和功能的带状空间,缓和其功能冲突,如黏合剂般将两个或多个要素紧密结合在一起。

1.3.4 整体网络

城镇快速发展不断挤占和割裂城市中的绿地,生态屏障越来越多,景观的系统性和连续性也越来越差[6]。滨水线性景观可以促进城市生态网络的形成,恢复生态系统并保持生态过程的连贯性,同时也使道路交通、游览设施、绿地系统等网络化连通,完善了场地功能,保证了滨水区内部各要素间的可达性。

2 赵王河线性景观

2.1 概况

菏泽位于“鲁、豫、皖、苏”四省交界处,占据“四省通衢、中原锁钥”的重要地位,历史文化深厚,具有中国“牡丹之乡”“武术之乡”“戏曲之乡”“书画之乡”等美誉。赵王河原为黄河决口故道,既是菏泽市3条城市干流之一,贯穿城市南北,又是菏泽重要生态文化走廊,具有发展商贸旅游的潜力。

赵王河下游湿地公园位于主城区东北部,是由菏东高速和京九铁路进入菏泽市区的门户。规划范围北至菏东高速公路,南至北外环路,西至人民北路,东至日兰高速,全长14.5km,总面积800km2。

2.2 现状问题

2.2.1 自然生境破坏

赵王河下游周边村庄、农田密布,高强度的农业开发和城市扩张使赵王河部分河道成为工业废料、农业废料和生活污水的承载区,其改变了赵王河的水体质量和水文规律,打破了河道生态循环系统中各生物之间的联系,严重影响了河道本身的净化功能。

2.2.2 绿地功能缺失

赵王河下游片区尚处于自然荒野状态,多条市政道路、铁路穿过场地,严重影响其连贯性。城市交通系统与滨水空间内部交通缺少衔接,河道和周边城市的开放空间的联系性较差。同时,赵王河下游片区内缺少市民休闲空间和基础服务设施,无法满足城市居民的休闲需求。

2.2.3 文化特色缺乏

赵王河,古称灉水,为济水故道,极富历史底蕴和文化氛围,因缺乏对历史文化的展示,故地域文化特色体现较弱。赵王河作为菏泽的母亲河,既应体现滨水空间的功能性,又应体现城市历史文脉,成为展示城市活力和特色风貌的窗口。

2.2.4 景观美感匮乏

赵王河沿岸林地覆盖率较低。乔木以杨、柳、榆、槐为主,林相单一,主要为防护林式建设,陆上植物景观效果差。现状河道内有大面积湿地,覆盖自然生长的芦苇,缺少湿生、水生花卉,岸际景观效果差。沿河两岸缺少使人驻足观赏的景观空间,整体景观丰富度低。

3 “城市双修”语境下滨水线性景观营造策略

3.1 整体设计思路

赵王河下游湿地公园景观营造以“城市双修”理念为指导,建立河道与城市之间良性有序的发展模式,恢复场地记忆,构建人与自然和谐发展的湿地公园。以修复河道生态为前提,统筹串联公园内的交通、绿地和设施,充分发挥公园主体功能,将古济水和赵王河的文化融入铺装、种植和小品设计中,使其成为城市自然景观和人文景观的生态绿廊。

3.2 景观营造策略

3.2.1 自然生境修复

1)河道生态修复 河道生态修复的基础是避免水体持续遭受污染。沿河实施截污工程,定期进行河道清淤以提升河水自净能力。在深水区种植浮水植物,浅水区种植挺水植物,投放鱼类和底栖动物,修复水体生态系统;在20年与50年一遇的洪水线之间种植河岸缓冲带,减缓径流,吸收部分污染物;在远离河岸的地区种植抚育林,搭配大型乔木和灌木,形成动物可以栖息停留的生境(见图1)。

1河道生态修复断面

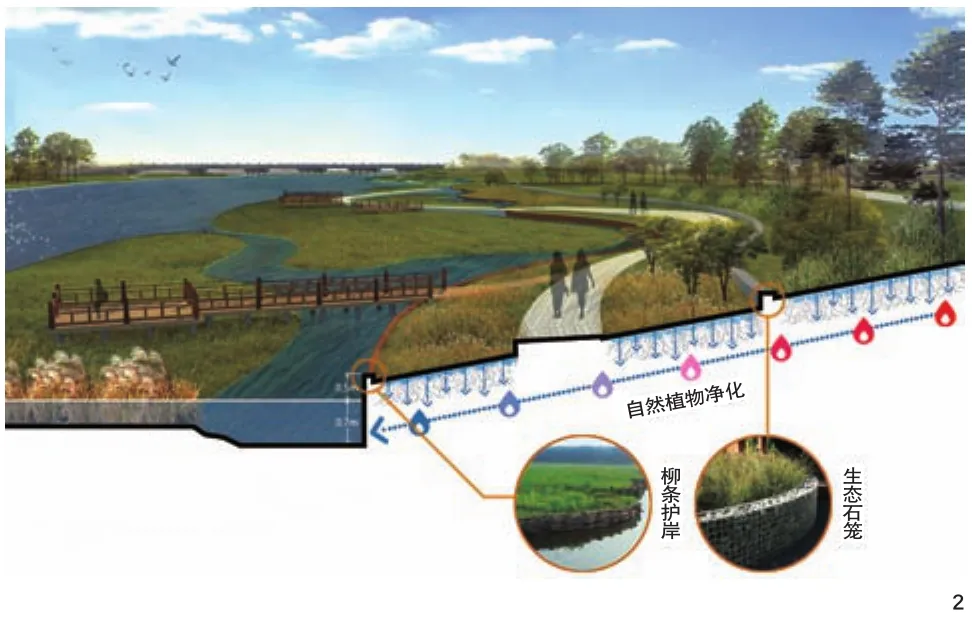

2)驳岸生态修复 河床驳岸作为水陆空间的交界,是重要的生态交错区。公园以自然驳岸为主,采用指状曲线形态,加大接触界面增进边缘效应。材料上采用柳条护岸和生态石笼,疏松的孔隙结构可为植物提供充足的生存空间,增加驳岸的渗透性。在河床底部回填腐殖质丰富的淤泥层,构建接近自然的土壤结构,为藻类、鱼虾等动植物提供更好的生存环境(见图2)。

2驳岸生态修复断面

3.2.2 功能性修补

1)城市功能修补 赵王河下游两岸现状用地功能主要为居住、农田、工业等,整体较为单一。通过赵王河与流经区域的边缘融合、城乡区域链接、功能板块横向缝合、区域交通联络、水岸空间优化、休闲场地布置与生态科普宣教及互动设施布局,激发赵王河及两岸地区的活力。

2)公园功能修补 包括3个方面:①修补交通网络,增加桥梁和游船码头,成为连通河道南北两岸的媒介,修补公园与河道两岸城区的交通联系,建立“赵王河→过渡带→城市”的空间过渡序列,提升交通便捷性、可达性以及向城市发展的渗透力;②修补绿地网络,赵王河沿岸多为村庄和农田,林地斑块碎片化严重,确定绿地斑块的分布,串联点状绿地,形成绿化网络,同时,衔接赵王河滨水生态廊道与菏泽市绿化网络,形成完整的城市生态体系,保护自然绿地,延续城市山水格局;③修补设施网络,赵王河沿岸缺少服务设施,难以满足人们的基本需求,遵循公园设计规范,测算所需服务设施数量并将其合理分布于公园内,同时设置导览牌和文化标识等解说设施,既为游人指明方向,又体现赵王河文化。

3.2.3 文化脉络修补

赵王河是“古代四渎”之一。梳理中华山川崇拜文化和“五岳四渎”的空间结构,寻找赵王河的历史渊源,谱写古济水赵王河的文化新篇,为菏泽人民寻找文化根脉。基于菏泽母亲河的定位,公园自西向东展开,构建“从城市走向郊野自然”“从历史走向未来”的景区布局,充分展现古济水赵王河的历史文化。

呼应古“曹州八景”,利用现代景观转译手法表达城市八景文化。沿城市公园段布置一叶扁舟、水荷花、济水秋枫、清河晓月等自然文化景点,考察下游沿河村庄历史文化,通过青龙怀英、关帝胜迹、龙潭喜雨、渔樵耕读等景点弘扬菏泽人文精神,提振乡村文化活力。

3.2.4 景观美感提升

1)道路铺装 道路铺装除具有组织交通、划分空间、串联景点等功能,还需满足视觉美观的需要。铺装材质及色彩依据道路等级、功能、使用人群而定。灉水波涛广场采用流线形蓝色铺装延伸视线,呼应主题;观鸟区铺装绘制当地鸟类的脚印和名称,增加互动感。

2)植物种植 注重对现有植物的梳理,保留长势良好的乔木,在重要节点增植开花植物,达到“春赏山樱怒放,夏有碧莲田田,秋赏霜叶芦花,冬有火柿傲霜”的效果。主景植物的选择应与菏泽文化相符,如牡丹、荷花、柳树等。

3)建筑小品 赵王河下游湿地公园结合景区的发展策略和功能定位,通过特色化的景观小品讲述赵王河历史故事、展现菏泽文化。如以元代宝船为设计灵感,集展示、服务、文化功能为一体的半覆土景观台,以漕船舷窗为取景框并通过漕运剪影讲述历史的文化长廊等(见图3)。

3特色景观建筑小品

4 结语

随着城市建设发展,线性景观成为开放空间、绿地空间等的重要连接方式。营造城市线性景观,利用其特点促进城市发展,迎接未来城市规划挑战是当前城市面临的主要问题。滨水线性景观一方面提供了保护生态和展示文化的途径,另一方面也为城市居民提供了休憩娱乐的场所。城市滨水线性景观的营造应以“城市双修”理念为指导,从对河道、驳岸自然生境的修复、对城市空间和滨水空间的功能性修补、对整条河流文化脉络的修补与滨水线性景观美感的提升4个方面进行。