自然保护区生态旅游建设项目对生物多样性影响评价研究

——以江西婺源森林鸟类国家级自然保护区为例

刘 鹏 承 勇 韩卫杰 刘 俊 黄晓凤*

(1. 江西省林业科学院,南昌 330013;2. 江西井冈山国家级自然保护区管理局,江西吉安 343600)

生态旅游通过对环境的保护,使当地的生态环境和人口仍然可以持续健康发展而进行的旅游活动。自然保护区是集自然、社会和经济于一体的功能实体,同时也是生态旅游发展的重要依托及物质载体[1-2]。自然保护区生态景观具有不可再生性,因此,保护其生物多样性和景观就是保护生态旅游资源,使自然保护区的生态旅游活动得以持续开展,生态旅游是自然保护区可持续发展的途径[3-4]。

生态旅游是世界范围内最主要的旅游形式之一,由此引起的一系列生态效应将受到广泛重视[5-7]。生态旅游工程建设会对自然保护区会造成不可避免的影响,就缓解工程建设对自然保护区的生态影响,寻求有效的生态保护措施,是当前亟须解决的重要问题[8]。为协调当地经济发展与生物多样性保护之间的矛盾,需依循相关法律法规,评价生态旅游建设项目对自然保护区生物多样性的影响[9]。

本文通过开展卧龙谷景区现有建筑项目对江西婺源森林鸟类国家级自然保护区内的生物多样性影响分析,得出现有工程建设可能会对自然保护区产生的生物多样性影响水平,提出缓解负面影响的措施和建议。

1 研究区概况

1.1 保护区概况

江西婺源森林鸟类国家级自然保护区 (117°29′32″E~117°51′04″E,29°07′59″N~29°34′13″N)分为大鄣山片区、鸳鸯湖片区和文公山片区三个片区,总面积为12 992.7 hm2,其中核心区4 407.4 hm2、缓冲区2 606.2 hm2、实验区5 979.1 hm2。森林覆盖率高达93.26%。区内有高等植物共257科789属1 875种(变种、亚种和变型),脊椎动物共有36目104科352种[10]。

该保护区分为大鄣山片区、鸳鸯湖片区和文公山片区面积为6 317.4 hm2,其中核心区面积2 525.4 hm2,缓冲区面积1 072.6 hm2,实验区面积2 719.4 hm2,建设项目位于大鄣山片区的实验区。大鄣山片区植被为落叶阔叶林混交林、常绿落叶阔叶林、常绿阔叶林、竹林、水生植被、温性针叶林、暖性针叶林、针阔混交林等8个植被型[10]。主要保护对象是黑麂(Muntiacus crinifrons)、白腿小隼(Microhierax melanoleucus)、凹耳蛙(Rana tormotus)、黄山角蟾(Megophrys huangshanensis)、连香树(Cercidiphyllum japonicum)及其生境[10]。

1.2 项目概况

卧龙谷风景区游客中心等建设项目位于婺源森林鸟类国家级自然保护区大鄣山片区的实验区,2008年项目的建设得到上饶市发展和改革委员会批复,2009年完成建设项目环境影响报告。景区内的项目均于2010年前建好,后续无建筑设施。该风景区是以自然景观为主的生态旅游项目。婺源林业局牵头整合原鸳鸯湖省级自然保护区和文公山、大鄣山两处县级自然保护区并经省政府同意更名为“江西婺源森林鸟类自然保护区”,2016年5月获国务院正式审定并晋升为国家级自然保护区。本项目评价区内设施均在保护区申报国家级以前完成,本报告评估卧龙谷风景区营运期对江西婺源森林鸟类自然保护区生物多样性影响,评价区位于保护区大鄣山片区实验区内。

现有建设项目分为三部分,分别为游客中心、游步道、游客休息处。根据现场踏查及卫星影像,结合卧龙谷景区现有资料。现土地利用面积总计3 770.68 m2。其中,游客中心土地利用面积为3 410.68 m2,游步道土地利用面积为150 m2,游客休息处土地利用面积为210 m2。风景区土地利用面积占大鄣山片区实验区的1.40/10 000,占整个保护区面积的0.29/10 000。游步道长度为3 513.6 m。

1.3 评价范围

根据《自然保护区建设项目生物多样性影响评价技术规范》(LY/T 2242-2014)[11],对游客中心、游客休息处等建筑物和停车场的评价范围为其实际边界周边直线距离1 000 m,游步道评价范围为其两侧直线距离500 m,以上为评价区范围。

2 研究方法

2.1 资料收集

根据技术规范要求,本研究需收集的材料有:1)自然保护区有关的法律法规,确定评价时段;2)评价的技术标准、规范性文件等,确定评价的内容、方法及目的;3)卧龙谷风景区可行性报告、施工设计方案和环境影响评价报告等,确定建设项目及评价区(大鄣山)生物多样性概况;4)江西婺源森林鸟类国家级自然保护区科考报告和总体规划等,确实评价项目位置及所处保护区的功能区。

2.2 调查方法

采用现场调查和查阅文献资料等方法。2018年10-12月主要采用样线法、样方法进行现场调查等[12],调查评价区分布的自然景观类型、植被、植物群落的特征、动植物种类分布特点、国家和江西省重点保护野生动植物、种群、数量及其生境等。植物种类和群落确定参考《中国植物志》[13]、 《世界种子植物科的分布区类型系统》[14];动物种类确定依据《中国两栖动物及其分布彩色图鉴》[15]、 《中国爬行动物图鉴》[16]、《江西鸟类图鉴》[17]、 《中国兽类野外图鉴》[18]。

生物安全调查结合动植物样线、样方法调查,记录病虫害种类、程度及外来物种种类、种群数量状况。社会因素调查通过访问、访谈、查阅相关文献资料等方式,调查记录相关利益群体对建设项目的态度。景观调查在应用已有的相关调查研究成果基础上,采样线路调查和主要景观地段重点观测相结合。

2.3 评价方法

按照《自然保护区建设项目生物多样性影响评价技术规范》(LY/T 2242-2014)[11]的要求进行调查、评价,并计算生物多样性影响指数(BI),赋值及影响等级如下:

1)指标影响程度等级:等级分为三级,分别为中低度影响(分值50分)、中高度影响(分值70分)、严重影响(分值90分)。

2)指标权重值划分:指标权重划分如下:景观(0.2)、生物群落(0.2)、种群/物种(0.2)、主要保护对象(0.2)、生物安全(0.1)及社会因素(0.1)。

3)生物多样性影响程度分级:根据得分情况,将影响程度分为严重影响(BI≥80)、中高度影响(60≤BI<80)、中低度影响(BI<60)三级。

4)评价指标体系:建设项目对自然保护区生物多样性影响评价指标由一级指标和二级指标构成,其中一级指标6个(景观/生态系统、生物群落、种群/物种、主要保护对象、生物安全和社会因素),二级指标26个。

5)专家组评分:专家组集中研讨评价,对6项一级指标中的26项二级指标的影响程度并对其分值赋值,求出各一级指标得分。再根据各一级指标权重值,计算生物多样性影响指数(Biodiversity index,BI)。

3 结果与分析

3.1 景观/生态系统的影响评价

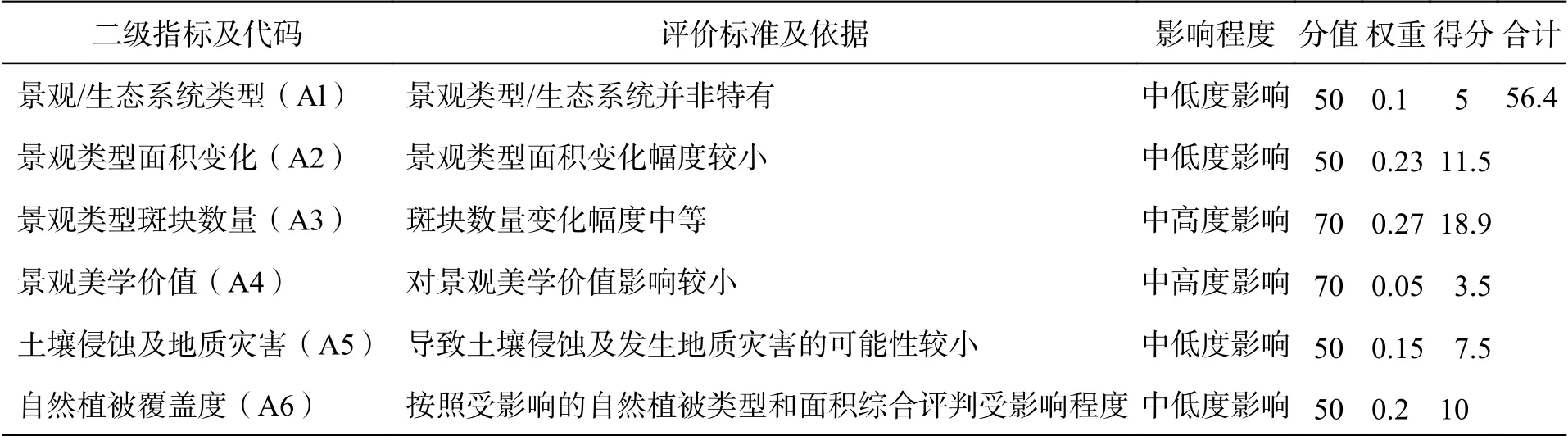

土地利用面积为0.38 hm2,占整个保护区面积的0.29/10 000,占大鄣山片区实验室的1.40/10 000,景观类型面积影响较小。但停车场、道路硬化及游客商铺等游客设施建设对保护区造成了一定数量的斑块并影响景观美学。项目在建设时已考虑利用林间空地,将景观美学减少不利影响到最低程度。对景观/生态系统的影响评分见表1。

表1 对景观/生态系统的影响评分Table 1 Impact scores on landscape/ecosystem

3.2 生物群落的影响评价

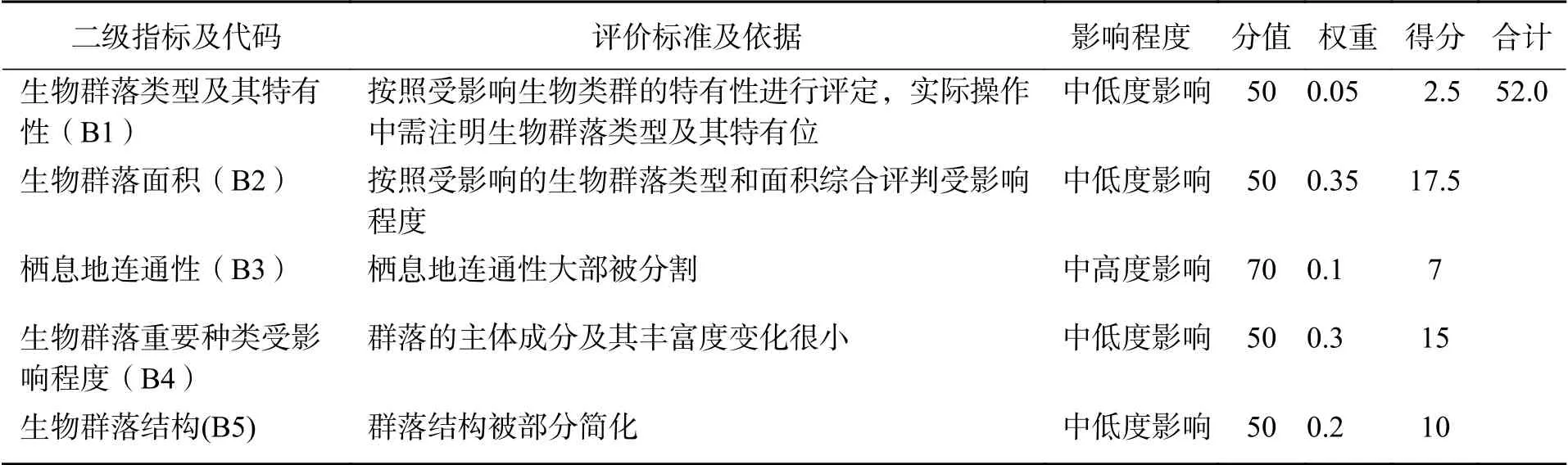

评价区生物群落结构较为常见,分别为毛竹林、落叶阔叶林、常绿落叶阔叶混交林。评价区未见国家Ⅰ级重点保护红豆杉(Taxus chinensis)及大鄣山片区主要保护对象连香树,故对生物群落的影响较小。评价区域土地利用为0.38 hm2,生物群落的面积受影响程度较低。由此,生物群落和植被破坏的面积较少,受影响程度较低,建设项目中游步道、停车场等建筑会造成栖息地部分被分割,造成的影响相对较大。对生物群落的影响评价见表2。

表2 对生物群落的影响评分Table 2 Impact scores on biological communities

3.3 种群/物种的影响评价

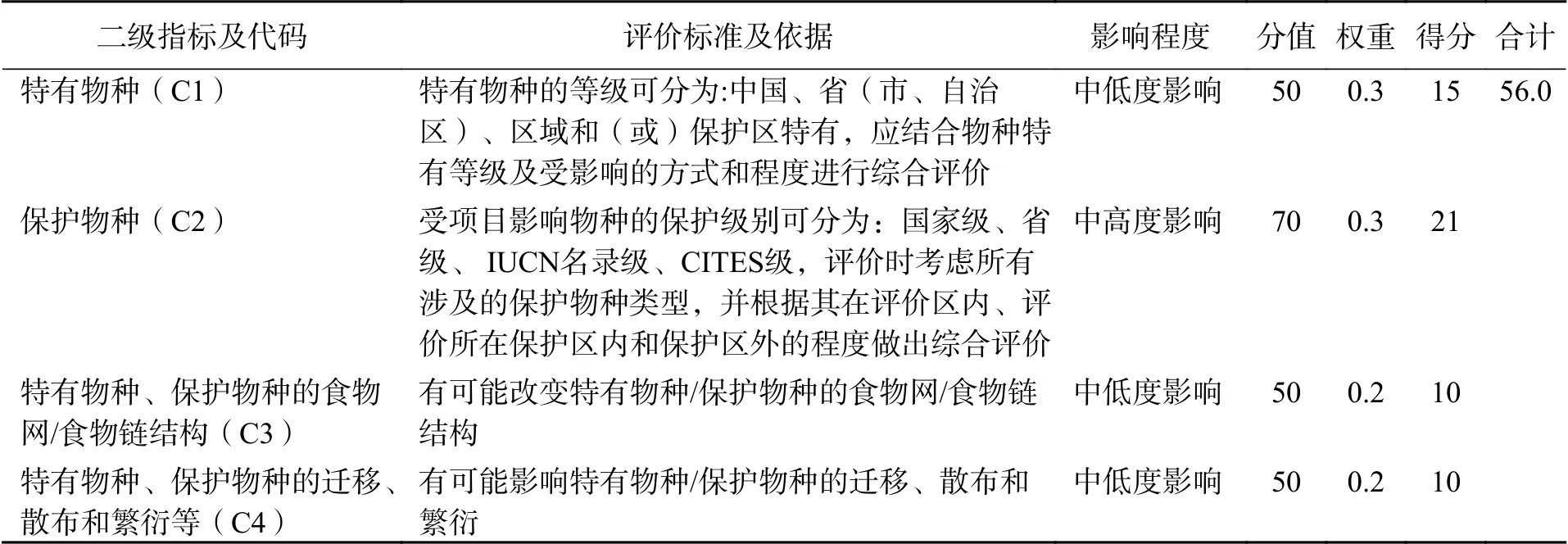

评价区内优势种为毛竹、枫香(Liquidambar formosana)等,稀有种为樟(Cinnamomum camphora)、黄连木(Pistacia chinensis)等,这些树木已采取避让的方式以减少影响。记录到两栖动物8种,爬行动物7种,鸟类18种,无国家重点保护野生动物,江西省级重点保护动物为中华蟾蜍(Bufo gargarizans)和灰胸竹鸡(Bambusicola thoracica)。吴迪等[19]研究指出,中华蟾蜍主要活动区域为陆地,在两栖动物中最适应陆地生活的物种。刘鹏等[20]研究显示,灰胸竹鸡对草本盖度的要求最高(51.83%±19.89%),可在草丛间觅食和行走,而评价区灌木层及草本层盖度不高,经调查灰胸竹鸡在评价区为稀有物种。因此,人为干扰对中华蟾蜍和灰胸竹鸡的影响较低。评价区未调查到我国特有物种蓝冠噪鹛(Garrulax courtoisi),根据黄慧琴[21]研究显示,大鄣山片区并无蓝冠噪鹛的繁殖点,其主要分布在文公山片区。但是游客人为活动对动物的迁移、散布和繁殖等有一定影响。

评价区人为活动会产生噪声,对动物的迁移、散布和繁殖等有一定影响。研究[22]显示,动物可通过不同方式降低噪声对其干扰,如鸟类可通过调节鸣唱时间来避开噪声的干扰,蛙类以超声通信的方式来适应其所栖息的噪声环境[23]。在声源处可设置隔声墙或绿化带,以缓解噪声向外传播范围[24],或加强噪声管制。尽量保持原生态,减少动物迁移、繁衍的影响。对种群/物种的影响评价见表3。

表3 对种群/物种的影响评分Table 3 Impact scores on populations/species

3.4 主要保护对象的影响评价

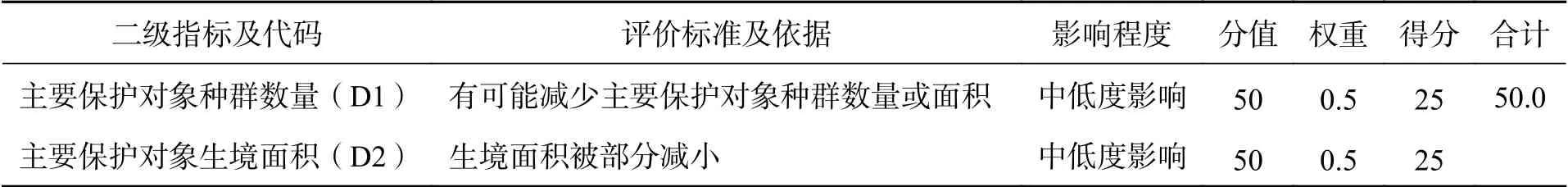

对建设项目所在地大鄣山片区的主要保护对象为白颈长尾雉(Syrmaticus ellioti)、中华秋沙鸭(Mergus squamatus)、白腿小隼、黑麂、黑熊 (Ursus thibetanus)。根据样线调查和文献综合结果,白颈长尾雉分布于大鄣山片区核心区和部分的缓冲区,而评价区为实验区,离调查区域相距较远,蔡路昀等[25]对该物种研究显示,白颈长尾雉最大日扩散距离为0.59 km,因此,评价区对白颈长尾雉的影响较小。中华秋沙鸭越冬多选择河中有砾石兀立的宽阔河流中栖息[26],评价区的山谷冬季溪水很浅,且河面不宽,并不适宜中华秋沙鸭的栖息,且该物种主要分布于大鄣山片区的核心区,离评价区相距较远。因此,评价区对中华秋沙鸭的越冬无影响。白腿小隼分布于大鄣山片区的核心区[10],为空中出击取食集团。人为干扰影响地面取食集团、下层取食集团和多层取食的鸟类[27],对空中取食集团的鸟类影响较小。因此,评价区对白腿小隼影响较小。黑麂主要分布于大鄣山片区的核心区,该物种海拔分布于1 000 m以上的阔叶林、混交林和山顶草甸[28-29],而本评价区河谷,本评价区为溪谷河底。原宝东等[31]研究显示,黑熊能主动地选择回避人为干扰。因此,评价区对黑熊的影响很小。

评价区未见大鄣山片区主要保护对象连香树,且对评价区调查到的重点保护植物已做减缓措施。对主要保护对象的影响评分表见表4。最高海拔为626 m,本评价区对黑麂的影响较小。且黑麂活动高峰在(6: 00-8:00,17:00-20:00)[29],与风景区开放时间相错开(8:00-17:00),在人为活动上对黑麂的影响不大。黑熊分布于大鄣山片区的核心区和实验区,鲁庆彬等[30]研究显示,黑熊多在山坡面和山嵴活动,避免选择沟底源头

表4 对主要保护对象的影响评分Table 4 Impact scores on main protection objects

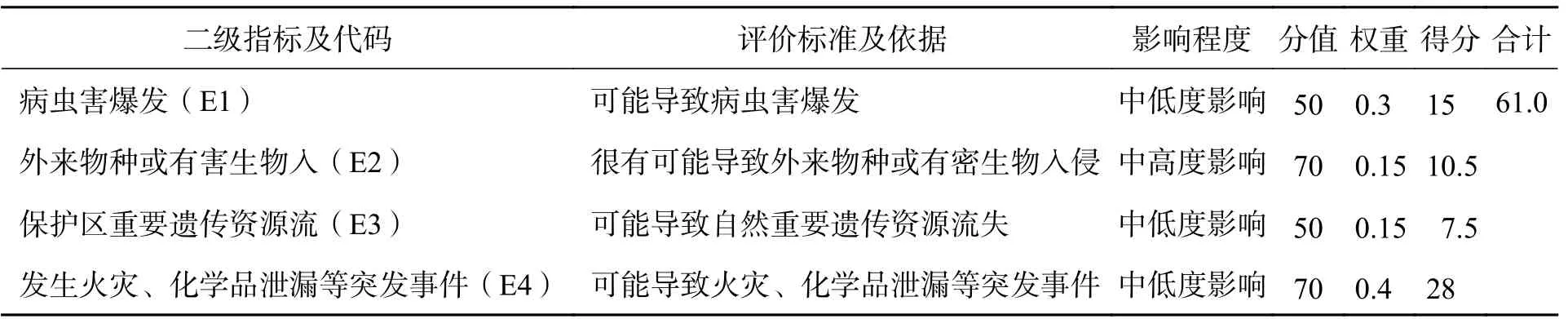

3.5 生物安全的影响评价

通过样方调查和样线调查,评价区未发现林业有害生物和外来入侵物种。因评价区游客相对较多,森林覆盖率高达90.7%,植被密集,森林防火工作责任相对压力重大,卧龙谷风景区从营运至今发生游客野外用火或火警现象,卧龙谷风景区已制定相关的规章制度,火灾风险小。项目位于保护区实验区,因此对保护区的重要遗传资源造成流失的可能性较小。对生物安全的影响评分见表5。

表5 对生物安全的影响评分Table 5 Impact scores on biological safety

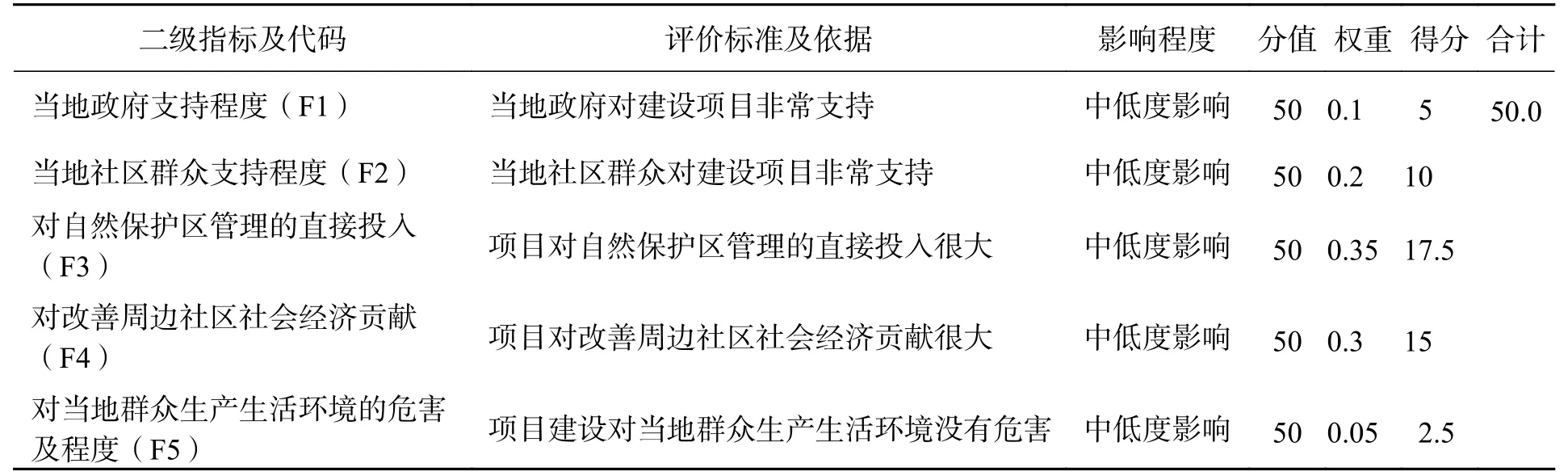

3.6 社会因素的影响评价

根据王永昌[32]对生态旅游开发研究的结果,评价区近五年来,每年游客量平均18.22万人,年门票收入为1 000余万元,带动了婺源县第三产业的发展,促进了当地经济的发展。每年解决当地大量村民就业,创业,对当地农民的脱贫致富起到积极作用,既提高了江西婺源森林鸟类国家级自然保护区的知名度,又助力了乡村振兴,生态社会与经济效益都得到显著增强(表6)。

表6 对社会因素的影响评分Table 6 Impact scores on social factors

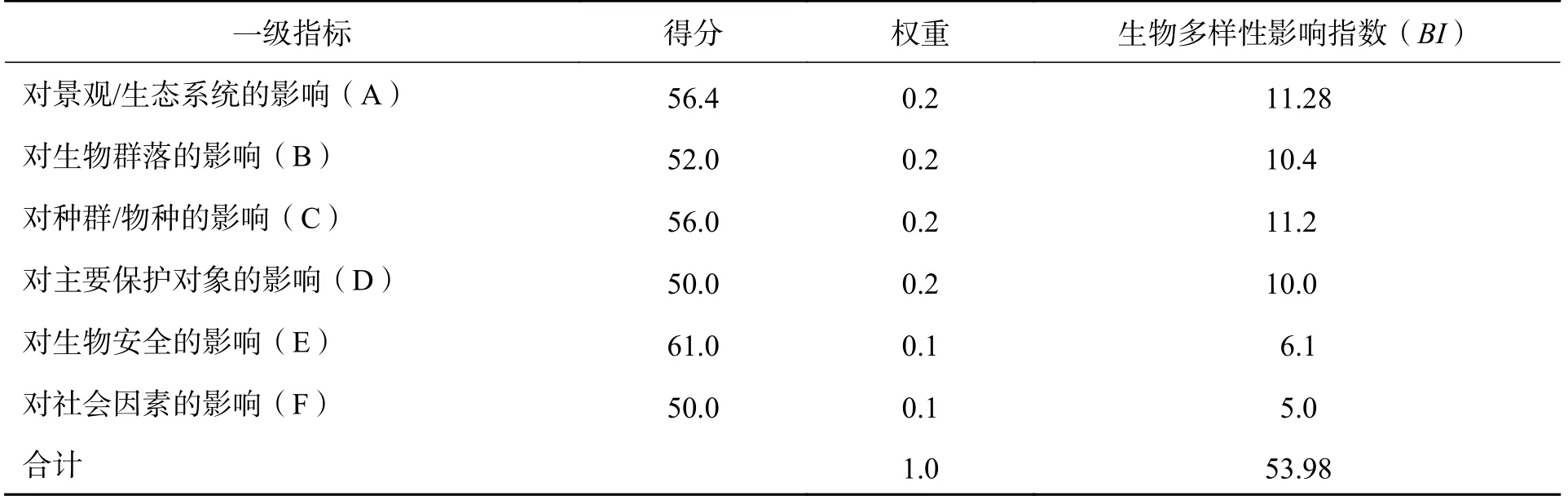

3.7 综合评价

综合以上6项指标的评价,得出本建设项目对江西婺源森林鸟类国家级自然保护区多样性影响指数为53.98,属于中低度影响,见表7。

表7 生物多样性影响指数Table 7 Biodiversity impact index

4 讨论与结论

卧龙谷风景区游客中心等建设项目位于江西婺源森林鸟类国家级自然保护区大鄣山片区的实验区,设施均在保护区申报国家级保护区以前完成。现有建设项目分为三部分,分别为游客中心,游步道,游客休息处。本研究于2018年10-12月在江西婺源森林鸟类国家级自然保护区采用样线法、样方法进行现场调查等,调查评价区分布的自然景观类型,植被、植物群落的特征、动植物种类分布特点,国家和江西省重点保护野生动植物、种群、数量及其生境等。

依据《自然保护区建设项目生物多样性影响评价技术规范》(LY/T 2242-2014)评价体系,从景观/生态系统、生物群落、种群/物种、主要保护对象、生物安全、社会因素等6个方面进行了评价及赋值,研究结果表明,卧龙谷风景区现有生态旅游建设项目对江西婺源森林鸟类国家级自然保护区的多样性影响指数为53.98,属于中低度影响。

经济发展不能以破坏生态为代价,生态本身就是经济,保护生态就是发展生产力。由于经济的快速发展,建设项目涉及自然保护的现象越来越多,有些建设项目甚至与保护区的建设管理发生冲突。特别是当前在旅游业为地区、国家经济做出重要贡献的同时,旅游资源破坏问题也随之出现。针对这一现状,生态旅游模式成为旅游产业持续发展的新模式。我国国内在生态旅游研究领域起步偏晚,国内学者20世纪九十年代开始研究并重视这一领域的研究[33]。建议在保护区生态系统/景观、野生植物和植被、野生动物及其栖息地、主要保护对象,尤其在评价区建设项目累积影响等方面进行重点分析,并提出具体、可操作的生态防范及生态恢复措施,为自然保护区的管理工作提供参照。因此,建议对本文研究评价区中的游步道中植物进行挂牌分类,加强游客对植被的认知能力,增强景区生物多样性教育作用;景区游客应限制在游客容量之内,如接近游客容纳量,可通过提高门票价格来控制游客进入景区的总量;配合江西婺源森林鸟类自然保护区,做好野生动物监测工作,评价区内的野生动植物物种种类、种群结构、分布特点进行系统监测,了解和准确把握评价区的野生动植物的种群消长规律,为评价区的生物多样性保护提供依据。