功能性鼻内镜手术结合牙科治疗对牙源性上颌窦炎的疗效评价*

浦益萍 钱文涛 赵影颖 吴晴伟

上颌窦位于鼻腔和口腔之间,上颌窦的下侧壁为上颌骨的牙槽突,有时窦底位置低至牙根尖部,与牙根之间仅隔一层薄骨,甚至只有一层黏膜相隔,部分根尖甚至突入上颌窦内。急性或慢性上颌窦炎通常是由病毒、细菌、过敏或真菌引起的上颌窦炎症。任何由牙或牙槽结构引起的疾病都可能损害上颌窦底部,导致牙源性上颌窦炎(odontogenic maxillay sinusitis, OMS)。OMS 是一种常发但尚未被彻底研究的上颌窦炎,需要一种不同于非牙源性上颌窦炎的独特治疗方案[1],常规上颌窦炎症治疗手段对OMS 无效。由于OMS 和鼻窦炎引起上颌窦炎的病因不同,因而对OMS 的牙源性病因的认知是非常重要的,治疗程序上不仅要针对上颌窦疾病更不能忽视牙的诊治,以免造成治疗的失败与复发[2]。

上颌窦病变的治疗从Caldwell(1893)和Luc(1897)报道后逐渐形成了经典的Caldwell-Luc 手术,而随着内镜技术的发展,功能性鼻内镜手术(functional endoscopic sinus surgery, FESS)逐渐替代Caldwell-Luc 手术成为耳鼻喉科临床最常见的手术技术。FESS 手术是指通过切除窦口鼻道复合体和窦腔内病变组织,恢复鼻窦正常通气功能,该技术具有安全、创伤小、术程短、对上颌窦黏膜自洁影响少等优点[3-6]。1999 年许庚等[7]提出FESS 术后窦腔黏膜恢复有3 个阶段,即窦腔清洁、黏膜转归竞争和上皮化完成。目前对于FESS 联合牙科处理治疗OMS 术后的疗效、转归时间、复发率方面的研究较少。为此,我们以单侧牙源性上颌窦炎患者为研究对象,回顾了FESS 结合病灶牙处理治疗OMS 的疗效,探讨牙源性上颌窦炎上颌窦黏膜的转归规律。

资料与方法

1 一般资料

按照上述标准,收集2014 年2 月~2020 年3 月上海交通大学医学院附属第九人民医院耳鼻喉科及口腔外科收治的536 例各类诊断为单侧牙源性上颌窦炎的患者作为研究对象,男283 例(52.8%),女253 例(47.2%);年龄18~70 岁,平均(45.23±13.27)岁。其中病理诊断慢性上颌窦炎242 例(45.1%),上颌窦囊肿91 例(17.0%),真菌性上颌窦炎203 例(37.9%);术后复发患者23 例,其中真菌性上颌窦炎18 例,慢性上颌窦炎5 例。

参照2003 年美国鼻窦与变态反应健康CRS 学组制定的定义,结合本项研究的目的和回顾研究的要求,设定以下研究标准[8]。

1.1 纳入标准

①临床标准:流涕、鼻塞、嗅觉减退和(或)头痛等临床症状持续12 周以上,CT 扫描提示单侧上颌窦黏膜存在局限或广泛性炎性病变;②病理标准:上颌窦病变黏膜病理切片提示慢性炎症或息肉;③口腔全景片和/或根尖片检查显示上颌前磨牙或磨牙有牙周、牙髓、根尖周病变,靠近或已累及上颌窦窦底骨壁;④年龄18~70 岁的OMS 患者。所有患者均知情同意该回顾性研究。

1.2 排除标准

①非初次手术的OMS 患者;②双侧受累的OMS 患者;③年龄在18 岁以下或70 岁以上的患者。

2 手术方式及术后治疗

全麻下,所有病例经技术娴熟的耳鼻喉科医生实施FESS(排除因可能的手术技巧对预后的影响),进行上颌窦鼻腔(中鼻道)口扩大术,术中若上颌窦内壁、后外侧壁及底壁在内镜下难以及时予以向上、向后及向前去骨,尽量保留中鼻道口内侧下缘黏膜完整性,所有病例均保留上颌窦黏膜。若镜下见窦腔黏膜水肿程度较轻可不予处理,仅冲洗即可。若怀疑真菌性上颌窦炎,使用生理盐水反复多次冲洗窦腔。口腔科医生术后1~2 周内对病灶牙进行处理治疗:有保留价值的牙周及牙髓、根尖周病变患者行完善的牙周及牙髓根管治疗;无法保留的牙周病及残根冠行拔除术。术后标本送常规病理检查。FESS 术后:使用糖皮质激素鼻喷剂、鼻腔冲洗剂、黏液促排药物1~3 月。FESS 术后检查评分由2位医生完成,取两者均值为每个时间点的最终评分。影像学检查术后上颌窦腔,评估上颌窦黏膜恢复情况,方法同上。

3 评估方法

评估标准:采用L-K 鼻内镜检查评分方法,即运用0°、45°、70°鼻内镜检查上颌窦腔的黏膜状况,对上颌窦黏膜进行计分。具体评分标准如下,水肿:0 分表示无水肿,1 分表示轻度水肿,2 分表示严重水肿;息肉:0 分表示无息肉,1 分表示息肉仅在中鼻道,2 分表示息肉超出中鼻道;结痂:0 分表示无结痂,1 分表示轻度结痂,2 分表示重度结痂;鼻漏:0 分表示无鼻漏,1 分表示鼻漏稀薄清亮,2 分表示鼻漏脓稠;瘢痕:0 分表示无瘢痕,1 分表示轻度瘢痕,2 分表示重度瘢痕,计0~10 分。基于国内外的研究结果,FESS 术后窦腔清洁阶段为l~2 周,完成上皮化阶段为11~14 周,结合L-K 检查评估方法,我们将评估起点时间定为术后第2 周,随后在术后第4、l2、24 周分别进行评估;同期拍摄CT,通过软件测量分析上颌窦的健康和黏膜恢复的情况。

4 统计学分析

采用SPSS 22.0统计软件进行统计学分析,正态分布定量数据用均值±标准差(±s)描述,非正态分布定量数据用中位数(M)描述,定性数据用百分比或率(%)描述,行χ2检验,P<0.05 为差异有统计学意义。统计所有的病例中慢性上颌窦炎、上颌窦囊肿和真菌性上颌窦炎黏膜的内镜形态评分和上皮化完成比,进一步两两相互比较。将CT 图像上颌窦黏膜厚度进行比较。

结果

1 内镜评分

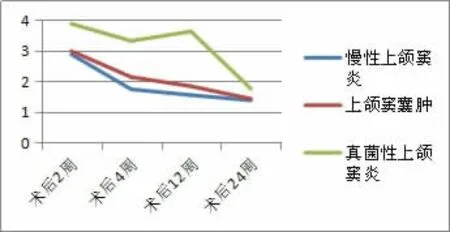

术后不同时间点、不同类型上颌窦病变内镜评分的曲线分析,得出三种类型上颌窦炎的评分曲线呈非线性下降,值得指出的是,真菌性上颌窦炎中间时间节点有升高趋势。术后第4、12 周真菌性上颌窦炎病变黏膜形态评分分别为(3.31±0.54)分,慢性上颌窦炎和囊肿病变的黏膜形态评分分别为(1.73±0.79)、(2.13±0.51)分,与真菌性上颌窦炎差异有统计学意义(χ2=42.72,P=0.036<0.05;χ2=41.01,P=0.032<0.05),余差异均无统计学意义(P>0.05),见图1。

图1 术后不同时期不同类型上颌窦病变黏膜内镜评分

2 上颌窦黏膜厚度变化

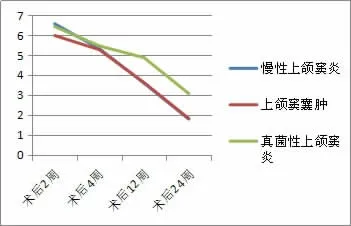

对不同上颌窦病变术后不同时间点窦腔黏膜的影像学进行测量分析得到,三种类型OMS 窦黏膜均在FESS 术后明显变薄,其中慢性上颌窦炎和上颌窦囊肿的黏膜的变化趋势几乎一致,无统计学差异(P>0.05),真菌性上颌窦炎的黏膜术后也呈变薄趋势,12 周(4.87±0.51mm)和24 周(3.07±0.62mm)与慢性上颌窦炎的12 周(3.59±0.50)、24 周(1.79±0.65mm)及上颌窦囊肿的12 周(3.62±0.51mm)、24周(1.82±0.39mm)差异有统计学意义。(P=0.042<0.05;P=0.039<0.05),见图2。

图2 不同类型上颌窦病变术后不同时期CT 上黏膜厚度变化

讨论

本研究通过对536 例牙源性上颌窦炎患者进行功能性内镜手术FESS 后,联合口腔科对相应的病灶牙进行处理治疗:包括牙周治疗、根管治疗和拔牙术,术后内镜评分和CT 测量上颌窦黏膜厚度显示真菌性牙源性上颌窦炎较慢性牙源性上颌窦炎和牙源性上颌窦囊肿,FESS 术后的转归更慢,黏膜恢复的程度也相对最差。

口腔感染在临床上非常常见,但相对而言OMS的发病率较低;然而近20 年来其发病率似乎在增加。由于牙源性上颌窦炎是一种以厌氧菌为主的混合微生物感染,基本的抗生素治疗往往难以治愈。当患者出现单侧鼻腔症状且对药物治疗无反应时,耳鼻喉科医生和牙医应首先考虑OMS,尤其在最近进行上颌牙科手术史后。OMS 的诊断需要系统的牙科检查和CT 断层扫描(包括3D 技术)如锥束计算机断层扫描。上颌窦的轴位、冠状位和矢状位CT 切片可以显示牙齿病灶,如根尖周脓肿、异物、炎性囊肿、根尖周肉芽肿等[1,3]。

然而,OMS 的治疗尚无明确的标准规范,通常临床医生往往根据经验评估病因和疾病程度进行治疗。口腔科常见治疗有药物治疗、牙周治疗、根管治疗及拔牙;而耳鼻咽喉科采取药物治疗、负压置换、雾化等局部治疗方法和包括功能性内镜鼻窦手术、L-K 在内的手术治疗。然而临床上因患者常就诊于不同科室,而口腔科和耳鼻咽喉科对于OMS 的治疗方案流程无法统一,常会产生分歧,因此口腔科与耳鼻咽喉科如何制定统一的OMS 联合治疗方案是近年来越来越多口腔科和耳鼻喉科医师关心的课题。

许多口腔科医生认为临床上应首先关注牙的感染,耳鼻喉科手术应作为“最后一道防线”[9]。不过也有很多临床研究指出相当一部分OMS 患者特别是急性期后转为慢性炎症的病例仅依靠单纯牙科治疗无法取得良好的临床疗效,对于这些患者可选择行FESS 治疗。一篇OMS 研究中,21/55 例治愈患者中有2/21 例(10%)患者仅牙科治疗,16 例治愈患者通过单独FESS(7/21)或FESS 联合牙科治疗(9/21)痊愈[10]。根据我们多年的临床经验总结出OMS首先一类牙源性相关疾病,因此须由口腔科专业评估与治疗。另一方面OMS 本身是上颌窦炎,表现鼻窦炎症和病理生理的过程,这些诸如上颌窦窦口引流受阻、窦腔内骨壁受累、形成炎性息肉、窦腔黏膜水肿增生等病理过程不会因牙齿病变的解除而缓解。因此,对于表现慢性上颌窦炎临床症状和影像学表现的患者,我们建议行FESS 治疗后短期内进行牙科治疗彻底去除病灶。

本研究中,三种类型的牙源性上颌窦炎在FESS及牙科治疗后都取得了很高的治愈率。其中真菌性上颌窦炎在三型中表现出术后黏膜转归最差,术后24 周黏膜最厚。一些研究提出真菌性上颌窦炎和慢性上颌窦炎内镜评分及上皮化转归并非线性恢复,恢复过程中存在反复现象。鼻窦FESS 术后黏膜囊泡、息肉、肉芽组织增生是恢复过程中常见的表现。嗜酸性粒细胞是真菌性感染的主要浸润细胞,其通过Th2 细胞因子的释放、迁徙、移动到黏膜中,产生变异性炎症过程。尽管在手术中反复冲洗上颌窦窦腔,但慢性长期的炎症组织中自身分泌IL-3、IL-5等细胞因子可使得炎症迁延不愈[11]。由于作为回顾性研究的资料局限性,本研究未将真菌性感染做侵袭性和非侵袭性的细分研究,故可能与已有研究结果存在一定的差异,希望能在今后的临床工作和研究中开展更严格更科学的随机对照前瞻性研究。

另外值得一提的是,近年来由于口腔科广泛运用CBCT 检查患者口腔,许多患者在CBCT 检查中发现牙源性上颌窦炎,使得OMS 的检出率大幅提高。由于种植体植入或上颌窦提升术可能涉及OMS,而牙齿植入的成功率取决于上颌窦的骨膜复合体的状态以及上颌窦提升术后OMS 的发生情况[12],因此在进行这些手术之前应进行耳鼻喉科检查。这提示我们需要在今后的工作中进一步寻求规律和进行深入的研究。