酚酸类化合物抑菌作用研究进展

王静丁海燕

(大理大学公共卫生学院,云南 大理671000)

从中药中提取的多种天然化合物,如酚酸类[1-3]、黄酮类[4-5]、多糖类[6-7]、挥发油类[8-9]等,已被证实具有抗氧化、抑菌、抗炎、抗癌等作用[10]。目前,由于抗生素的滥用,细菌耐药已成为中国乃至全球性问题,寻找低毒高效的天然抗菌物质迫在眉睫[11]。其中,黄酮类、多糖、挥发油类等化合物在抑菌方面的文献报道比较丰富完整,酚酸类化合物在抑菌方面的研究繁杂且较为分散[12],无完整的体系,因此,本文对酚酸类化合物的来源、分类、抑菌作用以及对致病菌抑菌机制进行综述,以期为酚酸类物质的研究开发提供科学的参考依据。

1 来源及分类

1.1 来源 天然酚酸类化合物作为植物中一类天然活性产物,其生物合成主要包括2 条代谢途径,即莽草酸代谢途径和苯丙烷代谢途径,见图1[3,13]。其中,莽草酸途径合成的没食子酸是最为常见的酚酸类物质,磷酸烯醇式丙酮酸和赤藓糖-4-磷酸作为糖酵解途径和磷酸戊糖途径的产物,结合并经过多步代谢过程最终转化为没食子酸[14];而其余大多数酚酸类物质,如咖啡酸、阿魏酸、芥子酸、对香豆酸等,可在关键酶苯丙氨酸解氨酶、肉桂酸-4-羟化酶、4-香豆酰辅酶A 连接酶的作用下经苯丙烷代谢途径合成[15]。除上述2 种途径外,邻羟基苯甲酸可将莽草酸途径的产物分支酸,在丙酮酸裂解酶和异分支酸和酶的催化作用下合成;对羟基苯甲酸则可通过对羟基肉桂酸类酚酸及类黄酮等物质降解生成[16]。

图1 酚酸生物合成途径

1.2 分类

1.2.1 苯甲酸型 大多数酚酸类化合物是以苯甲酸为母核的C6-C1型化合物,如对羟基苯甲酸[17-18]、没食子酸、香草酸[19]、原儿茶酸[20]等,见图2、表1。

图2 苯甲酸型酚酸类化合物结构式

表1 苯甲酸型酚酸类化合物

1.2.2 苯乙酸型 目前,针对苯乙酸型酚酸类化合物研究较少,其中从连翘中分离得到的对羟基苯乙酸、对羟基苯乙醇、3,4-二羟基苯乙醇、对甲氧基苯乙醛等均属于苯乙酸型酚酸类化合物[18],见图3、表2。

图3 苯乙酸型酚酸类化合物结构式

表2 苯乙酸型酚酸类化合物

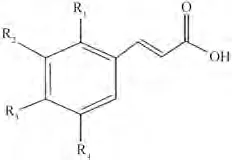

1.2.3 肉桂酸型 肉桂酸型酚酸类化合物以苯丙酸类为主,包括简单苯丙酸、苯丙酸苷类、苯丙酸聚合体等[19]。目前,以肉桂酸为母核的C6-C3型酚酸类化合物较为常见,如咖啡酸、芥子酸、对香豆酸、阿魏酸等[10],见图4、表3。

图4 肉桂酸型酚酸类化合物结构式

表3 肉桂酸型酚酸类化合物

1.2.4 酚酸类衍生物 除上述酚酸类化合物外,多数酚酸类化合物属于复杂的酚酸类衍生物[12],它们产生的原因是酚酸类化合物中存在多个活性基团,如酚羟基、羧基、苯环、烯键等,多个活性基团之间相互作用生成复杂的酚酸衍生物,包括没食子酸类衍生物、间苯三酚类化合物、丹酚酸类化合物、绿原酸及奎宁酸类衍生物、茶多酚化合物、鞣花酸鞣质、聚黄烷醇多酚、苯丙素类化合物等[21]。目前研究较多的植物酚酸类衍生物有松萝酸[22]、绿原酸[23]、丹酚酸[24]等。其中,绿原酸是一种苯丙素类化合物,主要由咖啡酸的羧基和奎尼酸的羟基缩合形成的缩酚酸类化合物[25]。丹酚酸A 则是由是由1 分子丹参素与2 分子咖啡酸缩合而成,丹酚酸B 由3 分子丹参素与1 分子咖啡酸缩合而成[26],见图5、表4。

表4 酚酸类衍生物

图5 酚酸类衍生物结构式

2 抑菌作用

研究发现,酚酸类化合物具有抗炎、抗氧化、抗肿瘤、抑菌等作用[27-28]。其中,阿魏酸可通过介导ERK 信号通路来抑制炎症因子水平,进而达到抗炎作用;而绿原酸则可通过降低iNOS 活性及抑制COX-2 蛋白表达来抑制脊髓损伤模型大鼠的炎症反应[29-30]。没食子酸、原儿茶酸、阿魏酸、咖啡酸、绿原酸等酚酸类化合物均可通过清除细胞内活性氧自由基和脂质过氧化物的积累、调控活性氧代谢过程关键酶活性等发挥抗氧化作用,且其酚羟基数量越多,抗氧化活性越强[31-33]。另有文献指出,没食子酸、绿原酸、咖啡酸及其衍生物等酚酸类化合物可通过保护细胞、调控相关凋亡基因表达起到抗肿瘤作用[34-35]。除上述作用外,研究发现,该类化合物在抑制病原微生物的生长方面也起着不可或缺的作用,因此,从植物中获得的酚酸类化合物为解决抗生素的强耐药性及亟待寻找天然新型抗菌化合物提供了新的思路[36]。

酚酸类化合物对革兰氏阳性菌、阴性菌以及真菌均有一定的抑制作用。研究证实,没食子酸、藜芦酸葡萄糖酯对金黄色葡萄球菌均有较好的抑菌活性[37-38]。此外,酚酸类化合物的衍生物如没食子酸丁酯、咖啡酸1,1-二甲基烯丙基酯等对单增李斯特菌同样具备良好的抑菌效果[39]。张忠斌等[40]通过改良石硫法获得的酚酸类提取物,对枯草芽孢杆菌具有较强的抑菌活性。目前,因抗生素的不合理使用出现了各种耐药性细菌,研究发现,天然酚酸类化合物如原儿茶酸、对香豆酸、香草酸、咖啡酸等对耐药性细菌耐甲氧西林金黄色葡萄球菌均具有较强的抑菌活性[41]。另外,没食子酸对大肠埃希菌、铜绿假单胞菌、福氏志贺菌等革兰氏阴性致病菌也具有较好的抑菌效果[1,42]。朱金帅等[43]通过比较没食子酸、原儿茶酸、绿原酸对水产品中的腐败希瓦氏菌的抑菌活性,发现3 个酚酸类化合物对该菌均具有较好的抑制效果,其中,没食子酸的抑菌效果最强,该研究不仅为植物源性抗生素的制备指明了方向,同时也开拓了食品在保鲜防腐以及护肤品研制等方面的研究。酚酸类化合物除对细菌有抑菌活性外,对真菌也有一定的抑制作用。研究发现,经绿原酸处理后的猕猴桃、樱桃番茄等受病原真菌拟茎点霉、白地霉、灰霉的损害程度降低,提示酚酸类化合物对真菌拥有较好抑制效果[44]。另外,从果梅果实中分离得到的酚酸类化合物对疮痂病菌、苹果轮纹病菌、草莓炭疽病菌、辣椒疫霉病菌、马铃薯干腐病菌、禾谷镰孢菌等6 种植物源真菌均有不同程度的抑制作用[45]。

酚酸类化合物产生抑菌活性是多种因素共同作用的结果,包括酚酸类化合物不同的骨架构型,其核心苯环中饱和链长短、位置及取代数等,另外,酚酸类化合物的低聚物较其单体类化合物抑菌效果更好[3,46]。酚酸类化合物中羟基和甲氧基官能团的数量不同也会影响其抗菌活性,Sanchez-Maldonado等[47]通过研究6 种不同苯甲酸以及6 种不同肉桂酸的构效关系发现,酚酸类化合物的抑菌活性与pH 值也有一定的关系且肉桂酸型酚酸的抗菌活性强于苯甲酸型酚酸,而苯甲酸型酚酸的抗菌活性又与羟基数目呈负相关,与甲氧基官能团的数目呈正相关,对肉桂酸型酚酸影响不大。另外,研究表明,羟基肉桂酸抗菌活性受其双键的影响,双键数目减少其抗菌活性降低[48]。除此之外,酚酸之间还具有一定协同效应,崔收庆[49]发现,秸秆酚酸中发挥抑菌活性的主要为香豆酸和阿魏酸,在测量抑菌浓度时发现,与单独使用香豆酸及阿魏酸相比,秸秆酚酸最小抑菌浓度降低了1.5~3倍,提示两者具有协同效应。目前,有关酚酸类化合物之间是否存在协同效应的报道较少,有待进一步研究论证。

3 抑菌机制

目前,对酚酸类化合物抑菌机制的研究主要集中在对菌体包被结构的作用、抑制细菌蛋白质及核酸的合成、抑制微生物生理代谢活性等方面,通过研究其作用方式及位点,进一步分析其作用机制[50]。另外,上述方面虽然在一定程度上揭示了抗菌活性化合物的作用模式,但其机制研究并不系统深入,因此还可在其他方面进行更深一步的探索,如螯合金属离子、抑制多药外排系统、增强机体免疫力等,故本文从以上方面对酚酸类化合物的抑菌机制进行论述,以期为酚酸类化合物抑菌机制的探明提供思路[51-52]。

3.1 对菌体包被结构的作用 菌体的包被结构作为天然保护屏障发挥着不可或缺的作用,因此,多数研究从抑制细胞壁的合成、增强胞膜通透性、抑制生物被膜的形成等方面对酚酸类化合物的抑菌机制进行分析[53-54]。碱性磷酸酶作为细胞壁检测的常用指标,主要存在于细胞壁膜之间,在微生物正常状态下无法在胞外检测到其活性[55]。然而,经阿魏酸处理后的大肠杆菌和金黄色葡萄球菌胞外可检测到碱性磷酸酶,说明阿魏酸可能通过抑制细菌细胞壁中肽聚糖的合成,致使其细胞壁降解进而使细菌失去屏障保护功能,破坏细胞壁的完整性,从而影响细菌正常形态[56-57]。苏萌萌等[58]在研究绿原酸对荧光假单胞菌和腐生葡萄球菌抑菌机制时从膜电位变化、扫描电镜下菌体形态变化、处理后胞外ATP 与蛋白质浓度变化等方面着手,发现经绿原酸处理后,diSC3(5)荧光量增加,扫描电镜下大多数菌体扁平、色泽暗淡,菌体变形严重,出现孔洞,胞外ATP与蛋白质等大分子化合物质量浓度增加,且作用时间越长菌体变化越明显,说明绿原酸可通过作用于细胞膜,使其通透性发生改变,进而破坏细菌正常形态,最终影响其正常的生理功能。另外,作为细菌保护屏障的生物被膜,菌体包被结构主要是通过黏附于宿主表面,分泌胞外大分子化合物并将其包绕形成微生物群来发挥作用[59],而酚酸类化合物则主要通过破环其保护屏障达到抑菌效果。刘美慧[38]发现没食子酸则主要通过抑制细菌生物膜中胞外多糖的合成致使生物膜形成被抑制,进而达到抑菌效果。细菌细胞形态层面是酚酸类化合物抑菌机制研究的基础,其中酚酸类化合物是通过何种具体机制,包括阻碍细菌包被结构的合成或是将其破坏产生孔洞等作用情况尚未可知,因此,针对酚酸类化合物细胞层面的抑菌机制还有待进一步研究探讨。

3.2 抑制微生物生理代谢活性 微生物体内非特异性酶类的活性变化对微生物生长代谢会造成一定影响,如β-半乳糖苷酶虽然主要反映膜通透性改变,但因细菌本身是一个整体,细胞包被结构出现问题,同时也会影响其他层面[60]。研究发现,绿原酸通过改变细胞膜的通透性,致使胞内酶β-半乳糖苷酶漏出率升高,其分子机制主要与其代谢过程中蛋白质、还原糖、丙酮的水平有关,进而阻碍菌株的能量代谢及蛋白质合成,达到抑菌的作用[61]。另外,Su等[62]研究发现,绿原酸能使铜绿性假单胞菌P1 细胞的内膜渗透性升高、外膜剥落、脂多糖生物合成中基因表达降低,进而对铜绿假单胞菌P1 细胞内代谢产生干扰,致使菌体死亡。植物多酚可通过抑制ATP 的合成而降低胞内ATP 水平,从而抑制其能量代谢,进而导致细菌死亡[63]。Di Pasqua等[64]研究发现,百里香酚能够通过抑制沙门杆菌蛋白质的合成,阻断了三羧酸循环途径,进而导致能量代谢受阻而发挥作用。香豆素对细菌的呼吸速率有一定抑制作用,其可通过减少细菌能量的利用,进而达到抑菌效果[39],但目前酚酸类化合物在抑制细菌能量代谢机制方面的研究尚浅,有待进一步研究。

3.3 抑制细菌蛋白质及核酸的合成 遗传物质承担着亲代与子代之间传递遗传信息、指导蛋白质合成等作用,控制着细胞的生长发育,具有较好的稳定性,是一切细胞的基本组成成分[65],而这个过程相辅相成,最终实现抑菌的效果。因此,通过影响细胞膜通透性以及能量代谢过程,会使得细菌DNA 复制和蛋白质合成受阻,进而造成细胞死亡。迷迭香提取物会影响细菌细胞膜的通透性,进而干扰DNA 复制和蛋白质代谢,造成细菌代谢发生紊乱,从而发挥一定的抑菌作用[66]。Ulanowska等[67]研究发现,植物多酚类化合物能通过够干扰DNA 和RNA 的合成,降低细胞遗传化合物的表达,从而起到抑菌作用。DNA 旋转酶是主要负责DNA 的合成、复制及修复和转录等过程,而多酚类化合物则可通过降低DNA 旋转酶的活性,进而使DNA 合成受阻[53]。Chung等[68]研究发现,多酚类化合物对大肠杆菌的抑制作用主要体现在影响DNA 修复过程,从而达到抑菌效果。目前,酚酸类化合物对菌体蛋白质抑制及核酸合成等方面的抑菌机制的文献报道较少,而多酚类化合物研究相对较多,因此为酚酸类化合物机制的研究拓宽了方向。

3.4 螯合金属离子 除上述一些非特异性因素影响外,酚酸类化合物还可在以下特异性因素的影响下发挥作用。包括微生物在内的生物系统均高度依赖于环境中的金属离子,酚酸类化合物中鞣质产生抑菌作用的机制为鳌合环境中铁消耗引起的抗菌活性[52,69]。Bag等[70]也发现,没食子鞣质可通过螯合环境中铁的消耗来抑制大肠杆菌的生长。其中,酚酸类化合物因富含多种带有羟基、酚羟基类的官能团,可以通过消耗螯合微生物体内金属离子,进而抑制微生物代谢。

3.5 抑制多药外排系统 细菌的外排泵是细菌细胞膜上的一类蛋白质成分,其主要功能为将进入细胞内的药物选择性或非选择性地泵出体外,从而使得进入细胞内的抗菌药物浓度降低,进而导致细菌产生耐药性[71]。目前,对细菌外排泵Nor A、Tet K、MRS 等研究较多,Nor A 泵属于主要协同转运蛋白家族,其主要作用是将喹诺酮类、维拉帕米等药物以及溴化乙啶等泵出,研究发现,没食子酸在亚抑制浓度下对Nor A 外排泵有抑制作用,因此将没食子酸与喹诺酮等类型抗生素同时应用,可增强其抗菌效果[72]。目前,该作用模式的相关研究较少,需进一步研究。

3.6 增强机体免疫力 免疫系统是抵御感染的天然屏障,酚酸类化合物或可作为良好的免疫激动剂,在机体抗细菌感染方面发挥重要作用[52,73]。Reyes等[74]在研究单宁衍生物对肠道鼠伤寒沙门氏菌感染的体外和体内保护作用时发现,给药后小鼠脾脏和肝脏中的细菌数量减少,表明没食子酸和鞣酸对沙门氏菌有一定的抑制作用,其机制可能主要与抑制巨噬细胞中病原体的侵袭和细胞内生长有关。因此,酚酸类化合物是否可通过增强机体免疫力来发挥抗菌作用有待进一步佐证。

4 展望

近年来,天然酚酸类化合物的抑菌活性已被证实并广泛应用于抗生素的制备、食品保鲜以及护肤品的研制等方面,应用前景广阔。然而,对酚酸类化合物的化学结构类型及其生物活性之间的关联性探索、不同种类酚酸化合物之间以及酚酸类化合物与抗生素之间是否存在协同作用研究较少,仍处于初步阶段。虽然酚酸类化合物的抑菌作用机制在细胞形态学上研究较为深入,但体现在何种具体机制上有待进一步佐证,另外,能量代谢、蛋白质、核酸分子层面研究相对薄弱,需继续研究填补相应空白。在抑菌机制的研究方面,常用抗生素的抗菌作用机制或可为酚酸类化合物机制的研究拓宽新的思路,例如与特定靶标蛋白结合或从抑制细菌核糖体蛋白质的合成以及抑制作为核酸合成原料的叶酸合成等途径来展开研究。目前,课题组主要从事雪地茶抗菌试验工作,并明确了雪地茶醇提物对多种致病菌具有较好的抗菌活性,主要包括金黄色葡萄球菌、表面葡萄球菌、枯草芽孢杆菌等革兰氏阳性菌,甲型副伤寒杆菌、乙型副伤寒杆菌等革兰氏阴性菌以及白色念珠菌等致病真菌,且其抑菌活性呈浓度依赖性。进一步研究发现,雪地茶甲醇提取物可通过破坏致病菌包被结构导致菌体内容物外泄、络合微生物胞内Fe3+等方式作用于病原微生物,并测得甲醇提取物中的主要成分为酚酸及缩酚酸类化合物,而这些化合物主要为雪地茶的次生代谢产物,故下一步将开展以抗菌为指导的雪地茶酚酸类化合物的提取、分离纯化及鉴定,在获得单体化合物后,进行不同层面的抑菌机制试验研究,以期为酚酸类化合物的开发及利用提供有益的参考。