垄沟覆盖种植对晚播夏玉米生长和产量的补偿效应

杨志超,李援农,谷晓博,陈祎彤,赵 晓

(西北农林科技大学旱区农业水土工程教育部重点实验室,陕西 杨凌 712100)

玉米作为我国第一大粮食及加工作物,在我国粮食结构中占据重要地位,具有巨大的增产潜力和消费需求增长空间[1]。关中平原为典型的半干旱区,冬小麦-夏玉米轮作种植为该地区主要的栽培方式[2]。播期调整会影响作物生长期内水分、光照、温度等气象因子,从而改变作物生长发育进程及状况[3]。目前除对播期单因素的研究外,围绕玉米播期的研究主要有:一是与密度[4-5]、品种[6-8]等因素进行结合,主要通过试验方式确定最优种植组合模式;二是结合气象因子,通过开展试验[9]或结合模型[10-11]等方法探究玉米种植的最适播期。但播种受到天气、土壤、人力和机械等因素的制约,现实条件下难以保证作物在最适播期播种,晚播现象时有发生。研究表明,玉米应适时早播,晚播会使玉米生育期缩短,加快生长发育进程,降低产量[12-14]。因此,为保证玉米产量,需探究相关的“补偿”措施来弥补晚播对其产生的不利影响。

垄沟集雨覆膜种植技术是通过在田间开沟起垄,在垄面上覆膜,可以使降落在垄面上的雨水汇集到沟内,从而集中降水到植株根系所在的土层,改善作物的水分供给状况,实现雨水资源的高效利用[15-17]。同时,起垄增大了地表粗糙度,使土壤能接受更多太阳辐射,地膜和其他覆盖物也能改变土壤与大气之间的气体交换作用,从而提升土壤温度[18-19]。研究表明,凭借其保水保墒、调节土壤温度和减少氮素淋溶等多种优势,垄沟种植模式能促进作物生长,同时也会提高作物对养分的吸收和利用[20-21]。

目前,运用垄沟种植模式对晚播夏玉米进行补偿的研究较少。本文将3种不同的垄沟种植覆盖模式应用于晚播夏玉米,研究不同模式对晚播夏玉米土壤水热、生长发育、倒伏情况和籽粒产量的影响,通过与常规播期平作种植夏玉米各项指标进行对比评价,探寻能最大程度上弥补晚播造成的负面影响的夏玉米种植方式,以期为半干旱区夏玉米抵御灾害和高效生产提供新思路。

1 材料与方法

1.1 试验区概况

试验于2020年6—10月在陕西省杨凌农业高新技术示范区西北农林科技大学农作一站试验基地(108°05′E,34°18′N,海拔525 m)进行。该试验基地属暖温带季风半湿润气候,年平均气温12.9℃,全年无霜期210 d,年平均蒸发量约1 400 mm,年平均降雨量637.6 mm,降雨年内分布不均,7、8、9月降雨量占全年60%以上。供试土壤为中壤土,其基础理化性质:有机质13.40 g·kg-1,全氮0.74 g·kg-1,速效磷6.79 mg·kg-1,速效钾144.76 mg·kg-1,矿质氮10.05 mg·kg-1,平均干容重1.39 g·m-3,田间持水率和凋萎系数分别为24%和8.5%(质量分数),表层土壤pH值8.14。夏玉米试验期内气象状况见图1,期间总降雨量564.4 mm,日平均气温22.1℃。

图1 夏玉米生育期内温度、降雨、日照和风速Fig.1 Temperature, rainfall, sunshine and wind speed during the growing period of summer maize

1.2 试验材料

供试玉米品种为郑单958;试验用地膜为普通白色塑料地膜,厚0.01 mm;试验用秸秆为上茬小麦秸秆。试验用氮肥为尿素(N≥46%),磷肥为过磷酸钙(P2O5≥16%),钾肥为农业用硫酸钾(K2O≥51%)。

1.3 试验设计

试验共设5个处理,其中平作无覆盖处理2个,常规播期处理(CK1)于2020年6月10日播种,晚播处理(CK2)于2020年6月21日播种,间隔11 d。垄沟种植处理垄上全部覆膜,按沟内覆盖方式分为沟不覆盖(LN)、沟覆秸秆(LJ)和沟覆膜(LM)3个处理,均与平作无覆盖晚播处理同一天(6月21日)播种。每个处理重复3次,共15个小区,随机区组排列。小区面积36 m2(6 m×6 m),周围均设1 m宽保护带。

于常规播期处理(CK1)播种前旋耕并平整土地。各处理施肥水平均为纯氮(200 kg·hm-2),P2O5

(120 kg·hm-2),K2O(60 kg·hm-2),全部于播种前基施,未做追肥。夏玉米种植行距60 cm,株距30 cm,垄沟种植处理垄沟宽均为60 cm,于垄两侧种植。田间管理措施与当地一致,及时间苗、除草、打药,未补灌。受天气和成熟状态影响,常规播期处理于2020年9月30日收获,晚播处理于2020年10月11日收获。

1.4 测定项目和方法

1.4.1 土壤水分 用烘干法测定各处理0~200 cm土层土壤质量含水率。夏玉米播前、生育期内取3次(8月11日,8月28日,9月16日)及收获后,共5次取样。采用土钻取土,每20 cm取1个土样,105℃烘干后称重计算含水率。

1.4.2 土壤温度 用直角式地温计测定各处理5、10、15、20、25 cm深度处的土壤温度,测定时间为8∶00—18∶00,每2 h测1次,每个生育期连续测定3 d。平作处理地温计埋于行间,垄沟种植处理垄上和沟内各埋一组,取其平均值作为该处理平均温度。

1.4.3 夏玉米生长指标 分别于7月12日、8月6日、8月29日和9月25日取样,使用卷尺测定株高和叶面积,游标卡尺测定茎粗,后于烘箱105℃杀青30 min,75℃烘干至恒重后得地上部干物质量。

1.4.4 夏玉米生育进程 以全小区75%以上植株表现某生育阶段特征为标准记录各处理生育进程。

1.4.5 夏玉米倒伏率 于8月28日测定了各处理倒伏株数,除以各小区总株数即得倒伏率。

1.4.6 夏玉米产量指标 夏玉米成熟后,为排除倒伏带来的影响,于各小区随机选取20株未倒伏玉米,取穗风干后测定穗长、穗粗、穗粒数和百粒重等产量构成指标,其中百粒重取75℃烘干后折算至14%含水率数值。

1.5 数据处理和分析

采用Excel 2019进行数据整理;用SPSS 20.0进行方差分析,多重比较采用Duncan新复极差法,显著水平α=0.05;用Origin 2017绘图。

2 结果与分析

2.1 不同处理夏玉米生育期内土壤含水率

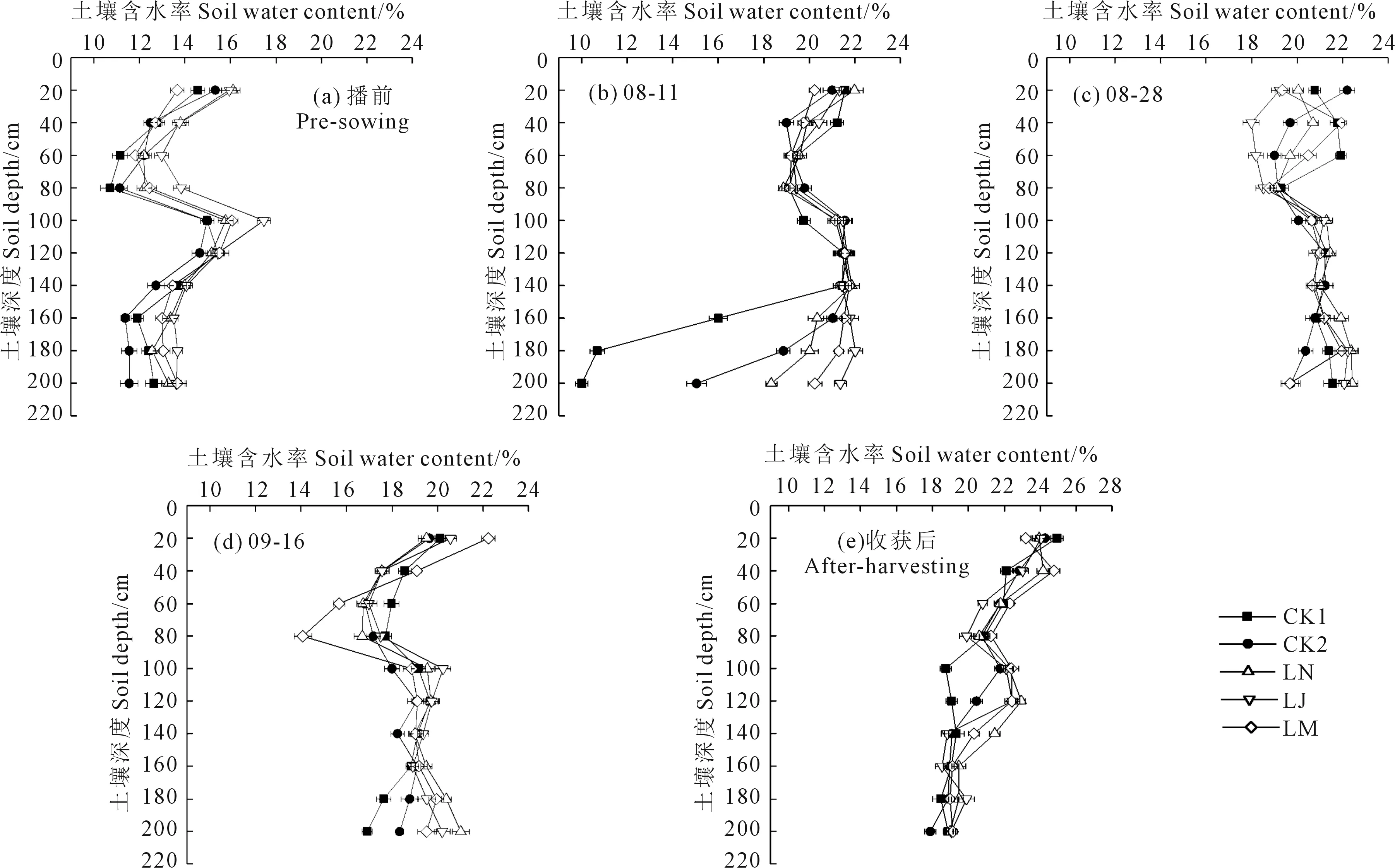

图2为夏玉米全生育期土壤含水率,可见除播前土壤含水率较低外,生育期内和播后各处理0~200 cm深度土壤含水率均逐渐达到并保持在18%(75%田间持水率)左右或更高,土壤水分充足,处理间无显著差异。由图1所示气象数据可知,夏玉米全生育期内降水较多,且短时强降雨和连阴雨天气均有出现,这为土壤补充了充足的水分,导致垄沟种植方式在集雨增墒方面的优势未能展现。

图2 不同处理0~200 cm深度土层土壤含水率Fig.2 Soil moisture content in 0~200 cm depth of different treatments

2.2 不同处理夏玉米生育期内土壤温度

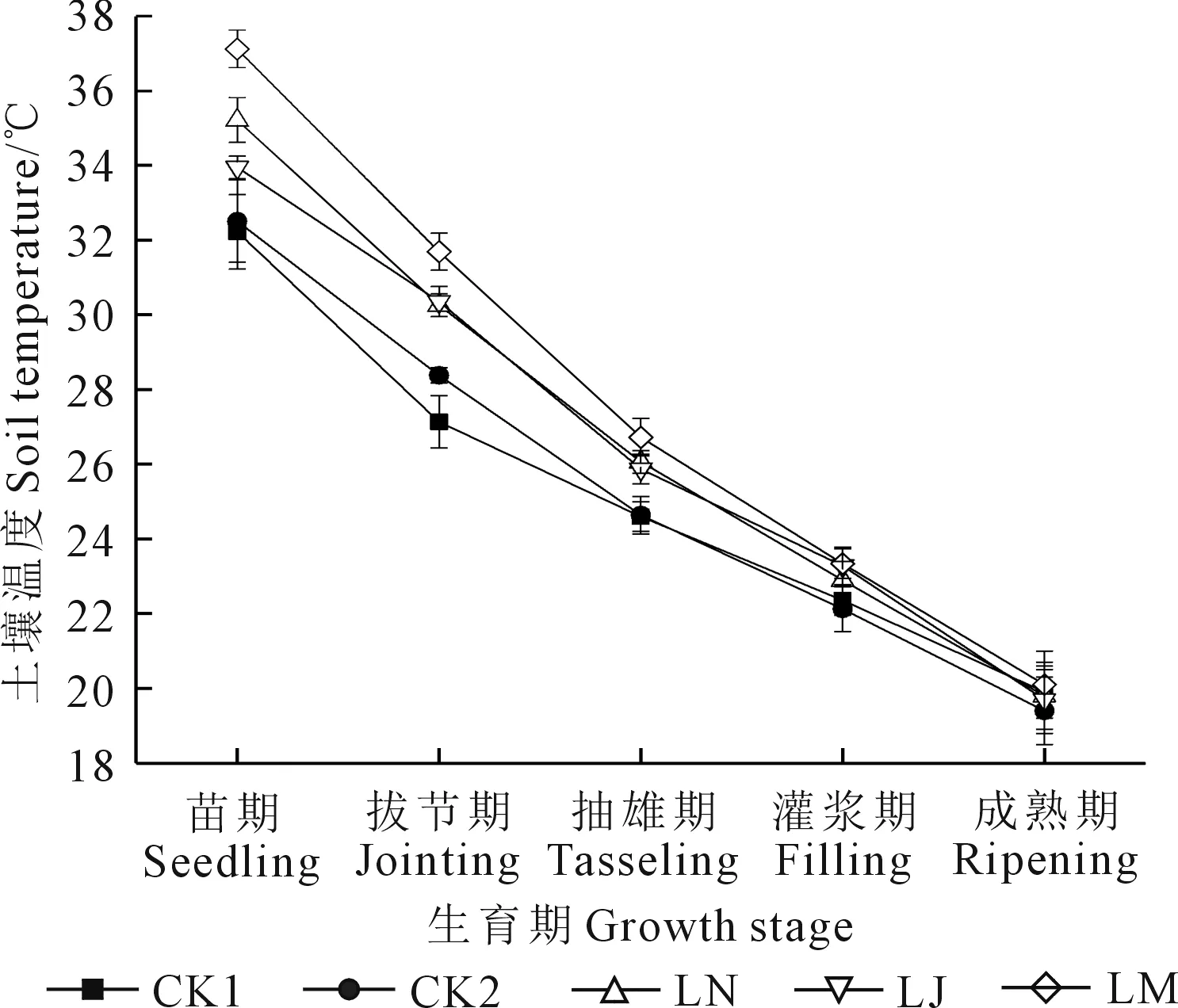

不同处理夏玉米0~25 cm深度土壤温度变化过程如图3所示,可见随着玉米的生长发育,各处理土壤温度均逐渐下降。拔节期和抽雄期雨水多、气温低,因此其土壤温度相对苗期均较低。全生育期内,垄沟处理的土壤温度均高于平作处理,两者差异随时间逐渐减小。苗期垄沟处理增温效果最为显著,LN、LJ、LM处理分别比CK1处理高3.0、1.7℃和4.9℃。LJ处理苗期土壤温度相对其他两种方式较低,说明秸秆起到了降温作用。拔节期降温效应不再显现,LN、LJ两处理温度仅相差0.1℃。而后垄沟处理的增温效应逐渐减弱,LM处理抽雄期和灌浆期温度分别比CK1处理高2.1℃和1.0℃,至成熟期处理间已无显著差异。垄沟种植增温效果减弱原因为中后期玉米覆盖度高,减弱了阳光对表层土壤的影响。总体来看,垄沟种植方式在夏玉米全生育期内提高了土壤温度,其增温效应随时间逐渐减弱。且全覆膜处理的增温效果最显著;秸秆处理除苗期相对起到降温作用外,其余时间与沟不覆盖处理未有明显差异。

图3 不同处理0~25 cm深度土层土壤温度Fig.3 Soil temperature in 0~25 cm depth of different treatments

2.3 不同处理夏玉米生长指标

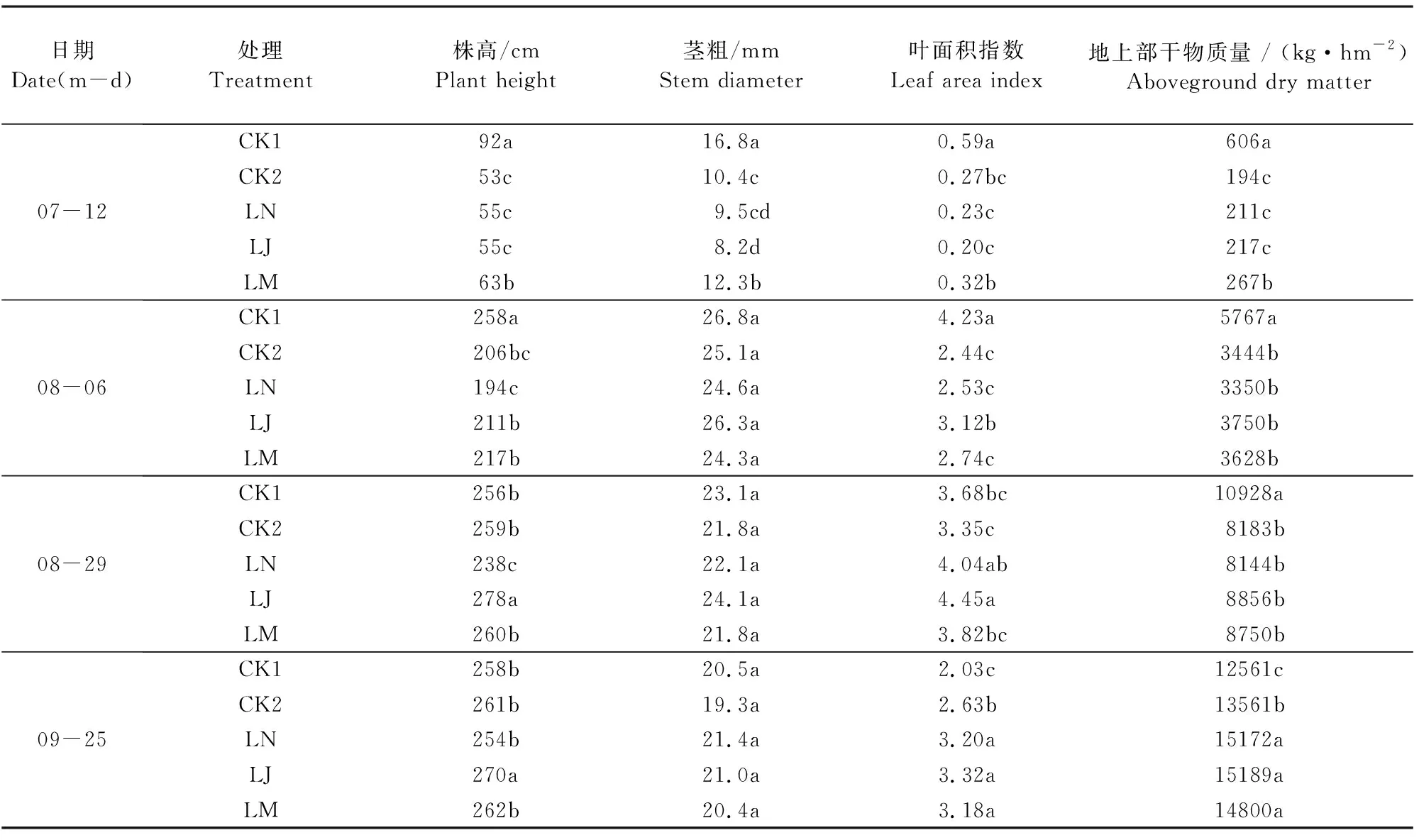

各处理夏玉米生长指标见表1。晚播处理株高与CK1处理的差异逐渐减小,在8月29日与其达到相同水平,CK1处理在7月12日和8月6日分别比CK2处理高73.6%和25.2%;晚播处理间,LM处理前期较高,7月12日与其余3个处理差异显著。CK2和LN处理株高在前期均显著较低,但随时间其劣势逐渐消失,LJ处理株高前期较低,但增长速度最快,在后期明显高于其他处理。茎粗7月12日表现为CK1>LM>CK2>LN>LJ,其余时期处理间均无显著差异。叶面积指数随生育期变化规律与株高相似,晚播处理在8月29日达到或超过CK1处理;CK2处理全生育期内均最低,LM处理也仅在前期较高,LN和LJ处理前期较低,但在后期较高;且LJ处理增长速度也最快,于9月25日达到最高水平。不同于以上3个指标,晚播夏玉米地上部干物质量前3次均显著低于CK1处理,但到9月25日时均超过CK1处理。晚播处理间,除7月12日LM处理显著较高,9月25日CK2处理显著较低外,其余时间处理间差异不明显。

表1 不同处理夏玉米生长指标变化过程Table 1 Change process of growth index of summer maize under different treatments

综合来看,晚播处理生长指标均能在中后期达到或超过CK1处理水平。各处理发育特点为:LN处理植株较为矮壮,除株高外其余指标劣势不大。LJ处理苗期生长状态较差,但中后期生长迅速,在成熟期长势最为旺盛。相对其他处理,LM处理前期生长状况较好,中后期植株长势中等,整体生长曲线较为平缓。而CK2处理的各项指标在各个时期均较低,其生长发育状态明显弱于垄沟种植处理。

2.4 不同处理夏玉米生育进程和倒伏情况

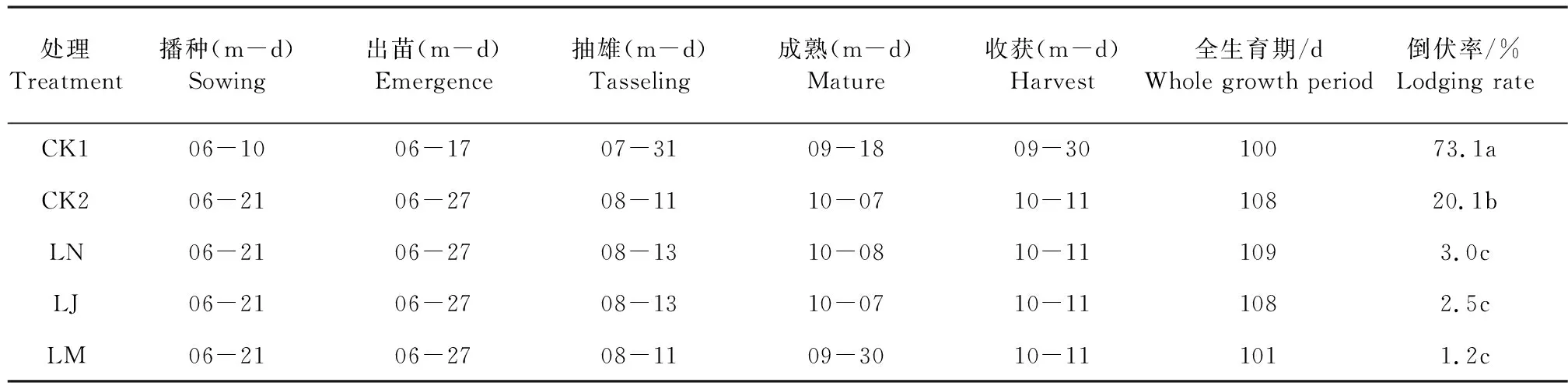

不同处理夏玉米生育进程和倒伏情况见表2。生育前期,晚播处理播种至出苗和抽雄时长与CK1处理相差不大;8月中下旬多强对流天气,23日和24日最大风速分别达到8.2、6.5 m·s-1,导致玉米发生不同程度倒伏。平作处理倒伏较严重,CK1处理倒伏率达到了73.1%,相对CK2处理高出263.7%;而垄沟种植处理未发生大规模倒伏,处理间倒伏率无明显差异。9月中下旬和10月上旬连绵阴雨,阻碍了玉米成熟期脱水,除LM外其余晚播处理全生育期相对延长了7~8 d。且不同播期处理收获时植株状态也不同,CK1处理收获时已经枯黄,而晚播处理收获时植株仍暗绿,含水率高,未至完熟状态。总体来看,晚播未对夏玉米前期生育进程造成明显影响,但除LM处理外,其余晚播处理的成熟过程均明显延长。常规播期平作处理倒伏严重,倒伏率远高于晚播平作处理;而垄沟种植处理未受明显影响。

表2 不同处理夏玉米生育进程和倒伏情况Table 2 Growth process and lodging of summer maize under different treatments

2.5 不同处理夏玉米产量及构成

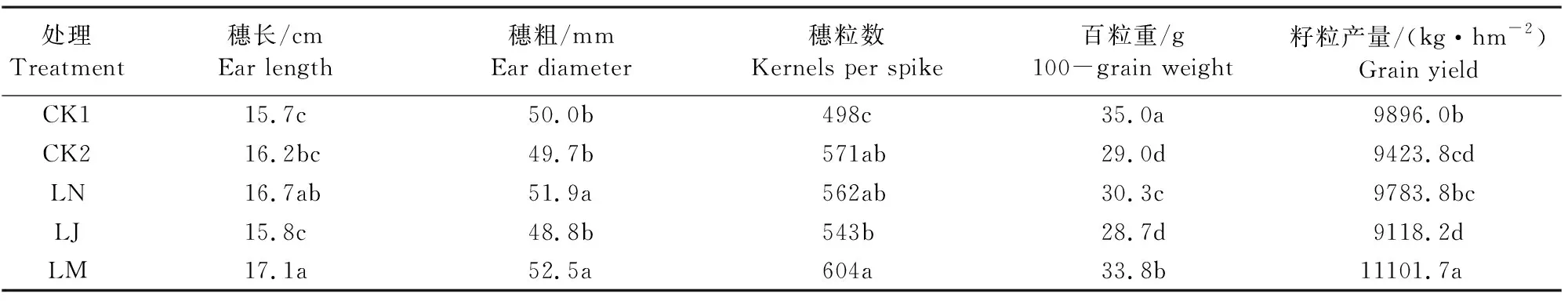

由表3分析知,晚播夏玉米的百粒重显著降低。单从播期角度,晚播夏玉米产量降低,CK1相对CK2处理产量高5.0%;单比较种植方式,LN和LM处理均能提升夏玉米产量,LM相对CK2处理增产17.8%。结合来看,不同覆盖方式的补偿效果不同,LN处理产量与CK1处理持平,而LM处理相对CK1处理增产12.2%,LJ处理产量明显降低,且其减产效果较CK2处理更显著。除百粒重外,LN和LM处理各产量构成指标均较高。总结来看,种植方式对夏玉米产量的影响大于播期,垄沟种植方式达到了对晚播夏玉米产量的预期补偿效应。

表3 不同处理夏玉米产量及产量构成指标Table 3 Yield and yield component indexes of summer maize under different treatments

3 讨 论

3.1 垄沟种植模式对土壤水热环境的影响

垄沟种植模式能改变土壤的水热条件,进而促进作物生长发育。前人在众多干旱年或水分亏缺条件下的研究中发现,垄沟种植模式能提高土壤含水率,集雨增墒[22-24]。但本研究试验期内雨水较多,土壤含水率长期维持在高位水平,覆膜的保水增墒效果未能明显体现。

本研究发现,垄沟种植模式提升了0~25 cm土层土壤温度,且其增温效果在前期更显著,并随玉米生长逐渐减弱至消失,这与杨睿等[25]和王秀康等[26]的结果一致。但受气象因素影响,本研究土壤温度从苗期开始呈近似线性下降趋势,未呈现先上升后下降趋势。对于沟内不同的覆盖材料来说,冯浩等[27]研究得出秸秆覆盖会降低土壤表层温度;高宇等[28]研究得出全覆膜能达到最好的增温效果,与本研究结果一致。但本研究中秸秆降温的幅度与作用时期与前人[29-30]的研究不一致,这也主要由气象因素导致。高温会对玉米造成伤害[31-32],但本研究中未发生高温干旱胁迫,因此垄沟种植的增温效果对晚播夏玉米的生长发育起到了积极作用。

3.2 垄沟种植模式对夏玉米生长和产量的补偿效应

作物的生长发育会对水分、温度等因子做出响应。本研究结果有两点与前人一致:一是晚播平作夏玉米生长发育状态较差[33],但多雨导致常、晚播间积温、降雨等因素相差不大,以至其生长状态和产量相对常规播期平作处理降幅不大;二是垄沟种植处理促进了夏玉米的生长发育进而增产[25],且全覆膜的促进和增产作用更加显著[34]。两者结合后,表现为垄沟种植处理株高、茎粗和叶面积指数在8月中下旬达到CK1处理水平,而地上部干物质量在成熟期达到,说明垄沟种植方式达到了良好的补偿效果。

但本研究结果也存在几点不同。首先,目前大部分研究发现,晚播玉米会因前期温度较高而生长迅速、生育期缩短[13,35]。但本研究中晚播玉米生育期反而不同程度延长,原因主要在于雨水多,不具备高温条件。第二,秸秆覆盖处理玉米前期生长发育情况较差,这与前人[36-37]结果一致。部分研究[38]中玉米中后期会因秸秆的增墒作用而生长迅速,赶超其余处理并增产;而本研究中玉米中后期贪长,进而造成减产,陈素英等[39]曾在冬小麦的研究中取得类似结论。

较好的生长发育状态往往代表着较高的产量。刘锋等[40]在对小麦的研究中发现,覆膜能使晚播冬小麦产量达到与适时播处理相同水平。本研究中玉米的产量与生长指标规律基本一致:CK2和LJ处理相对较低,LN处理达到与CK1相同水平,LM处理超过了CK1水平。大部分研究[41-42]发现秸秆覆盖能增产,但实践中也有减产实例,如马忠明等[37]研究中播前秸秆覆盖处理相对裸地减产3 219 kg·hm-2,减产幅度达32.8%;朱琳等[43]和乔灵芝等[44]研究中秸秆覆盖处理增产不显著,且后者研究中降雨也较多,与本研究情况类似。目前秸秆的具体效果至今仍存在较大争议,实践上还需要深入研究[45]。从产量构成指标来看,所有晚播处理百粒重均低于常规播期平作处理,这与刘战东等[46]和张宁等[47]研究结果一致;且LN和LM处理各项构成指标均较高,因而达到了良好的补偿效果。

3.3 垄沟种植模式对夏玉米倒伏情况的影响

本研究发现平作种植的夏玉米倒伏更严重,且常规播期玉米倒伏率更高。目前关于不同播期玉米倒伏的研究较少,少数学者[48-50]研究发现晚播玉米倒伏率高,但他们研究中品种、种植方式、倒伏发生时期等因素均与本研究有差异;张冬梅等[50]的研究中金科玉3306品种不同播期倒伏率之间也未发现显著差异。本研究中平作处理倒伏严重原因可能为:倒伏发生时所有处理均已灌浆,但CK1处理发育早,其穗质量相对较高,因而植株重心相对较高[51],易受大风影响;而CK2处理植株因生长发育状况较差,其茎秆抗倒伏能力也较差[52]。本研究对倒伏的研究较粗略,倒伏发生也较为随机,后续需深入研究。

4 结 论

1)湿润多雨条件下,垄沟种植方式主要提升了夏玉米农田表层土壤温度,集雨效果表现不明显。覆膜的增温效果在前期较为显著,且全覆膜的增温效果最好,秸秆覆盖在前期起到了降温作用。

2)垄沟种植夏玉米的茎粗在拔节期与CK1处理达到相同水平,而株高、叶面积指数在8月中下旬,地上部干物质量在成熟期;同时表现出了较低的倒伏率。全覆膜对晚播夏玉米生长达到了最好的补偿效应,避免了成熟过程受阴雨影响而延长;而秸秆覆盖不利于晚播垄沟种植夏玉米的生长发育。

3)垄沟种植方式对晚播夏玉米产量影响显著,LN处理产量与CK1相当,LM处理产量在此基础上达到11 101.7 kg·hm-2,增产12.2%。秸秆覆盖对生长不利使夏玉米减产,晚播夏玉米百粒重均明显降低。

综合考虑土壤水热、夏玉米生长和产量,多雨条件下垄沟全覆膜为最优的晚播夏玉米补偿种植方式。