河南栾川矿集区深部资源综合物探找矿勘查

马振波,杨 骁,苏永锋,李志勋,蔡仲明,李肖龙,裴中朝

(1.河南省地质调查院,河南郑州 450001;2.河南省金属矿产成矿地质过程与资源利用重点实验室,河南郑州450001;3.河南省航空物探遥感中心,河南郑州 450053;4.河南省地质科学研究所,河南郑州 450001)

0 引言

栾川矿集区位于华北陆块南缘与北秦岭造山带结合部位,区域性栾川断裂和马超营断裂分别位于该矿集区的南部和北部。区内继承了华北陆块的地质构造特征,又具有陆内造山的演化特点(燕长海,2004;彭翼等,2015;韩江伟等,2020;云辉等,2020)(图1)。矿集区内广泛分布深源浅成型花岗岩体,在岩体及周边产出大批金属矿床(张伟等,2020),使栾川矿集区成为我国重要的钼钨铅锌银多金属成矿区。区内已发现多个大型、超大型斑岩-矽卡岩型钼钨矿床(包志伟等,2009;王功文等,2011;彭翼等,2013;云辉等,2020),具有丰富的钼、钨、铅、锌等矿产资源。随着经济的发展,钼、钨成为战略性矿产资源(陈伟军等,2015;葛建平和刘佳琦,2020),在国民经济、国防、科技等领域发挥着越来越重要的作用。栾川矿集区作为世界上重要的钼钨矿产地(包志伟等,2009;王功文等,2011;彭翼等,2013),急需查清“家底”。根据前人工作成果,钼钨等多金属矿富集的部位与花岗岩体及构造带有着密切的关系(包志伟等,2009;韩江伟等,2020;云辉等,2020)。浅部岩体多以岩珠、岩枝、岩墙出现,出露面积较小,矿体多产在岩体、接触带及周边,故形成了“小岩体成大矿”的认识。以往物探手段多局限于矿区,探测深度多在500 m以浅,未有系统性物探工作。为加强深部钼钨多金属矿产资源勘查,依托河南省地质勘查基金“河南省栾川县冷水-赤土店钼铅锌多金属矿深部普查”项目,在系统收集整理前人研究成果的基础上,项目提出了“大岩基也可成大矿”的新认识,故首要任务就是要用物探工作查清矿集区隐伏岩体的空间分布。首先在矿集区及周边布置1:2.5万重力、磁法测量500 km2,通过向上延拓、求导及水平梯度模等方法提取、识别与地质相关的重磁场信息,通过三维地质找矿建模(彭翼等,2013;严加永等,2013;崔志强等,2020;郭信等,2020;韩江伟等,2020;陈炳锦等,2021),初步判断地表出露的与成矿关系密切的侏罗纪末中酸性小岩体是深部规模巨大的岩基的突出部分,推测在深部岩基接触带上会产出钼钨多金属矿体。结合钼钨矿体多共生磁铁矿、磁黄铁矿,依据磁异常,推测深部钼钨矿资源量巨大。优选黄背岭钼钨矿成矿有利区段(三维地质模型推测隐伏岩体顶界面≤1000 m,正磁异常区),利用CSAMT进行剖面测量,以卡尼亚电阻率梯度陡变带推测隐伏岩体顶界面,对隐伏岩体顶界面进行精确定位,指导钻孔布设。钻孔验证,圈出SM1、 SM2、SM3三条钼钨矿体,新增钼金属量102.01万吨、WO3资源量21.66万吨,找矿成果显著。确定了在栾川矿集区进行深部找矿的地球物理勘查模式,即重力、磁法扫面确定隐伏岩体空间分布,CSAMT剖面测量定位岩体顶界面,最终进行钻孔验证。

图1 河南栾川矿集区区域地质构造纲要图

1 矿集区地质特征

1.1 地层

矿集区出露的主要地层:

(1)官道口群白术沟组(Pt2b):白云石大理岩夹绢云石英片岩,局部为含碳白云石大理岩,其顶部为炭质板岩。与煤窑沟组呈断层接触,沿断层破碎带局部有铅锌矿化。

(2)栾川群三川组(Pt3s):上段为中厚层条带状黑云大理岩、石英大理岩及绢云大理岩,经热接触变质作用形成各种角岩、石榴硅灰石矽卡岩,是区内钨钼主要含矿层位之一;下段以石英细砾、变质砂岩为主,夹千枚岩,局部夹石英大理岩,热接触变质作用形成的石英岩、斜长透辉石角岩、长英角岩及黑云母长英角岩。本层岩石普遍具辉钼矿化,多呈细脉状沿节理裂隙充填,矿化较弱,以低品位矿为主。

(3)栾川群南泥湖组(Pt3n):下段为石英岩,夹绢云母黑云母片岩,节理裂隙发育,辉钼矿多沿节理裂隙分布,在构造有利部位可矿化成工业矿石;中段以各类角岩为主夹石英(片)岩,其中黑云母长英角岩具明显的辉钼矿化,辉钼矿多呈细脉(网脉)状沿节理裂隙分布;上段为大理岩夹钙硅酸角岩。

(4)栾川群煤窑沟组(Pt3m):下段为云母石英片岩,石英云母片岩夹钙硅酸角岩,两种片岩渐变过渡;中段为白云石大理岩,富含叠层石,该段地层形成富滑石的钼矿,沿层间破碎带产出铅锌矿(化)带;上段为白云石大理岩夹云母石英片岩,底部为磁铁二云母片岩,顶部为炭质片岩,该段的层间破碎带内有铅锌矿(化)带。

1.2 构造

矿集区构造以断裂构造和褶皱构造为主,其中,断裂主要为两组,以NWW向为主,NE向次之。NWW向断裂规模大,活动时间长,是区内重要的控岩、控矿断裂构造。NE向成带状密集分布,由一系列断续延伸的断层和节理、裂隙组成。两组断裂的交汇部位控制了燕山期成矿岩体的侵位,为成矿提供了空间产出,常形成较大的矿床。黄背岭-石宝沟背斜在区内呈NW向展布,枢纽起伏多变,沿凸起部位多有岩体侵入,故背斜核部往往控制了钨钼矿的产出和形态。

1.3 岩浆岩

矿集区内岩浆活动频繁而强烈,其中又以燕山期花岗(斑)岩体与钨钼成矿关系最密切。

(1)南泥湖岩体:出露于矿集区北部程家沟一带,面积0.12 km2,岩性为斑状黑云母花岗斑岩、花岗闪长岩、细晶岩脉等,为一复式岩体。岩体整体表现为较强的钾化,表面常见有大片的辉钼矿晶体。

(2)上房沟岩体:位于矿集区中部,为一不规则椭圆形小岩筒,出露面积约0.05 km2。为花岗斑岩、斑状黑云母二长花岗岩和花岗斑岩脉组成的复式岩体,为多期活动产物。岩体表面常见有较强钾化和伴生硫化物石英脉。

(3)石宝沟岩体:面积约3 km2。出露于黄背岭背斜的东延核部,岩性为黑云母二长花岗岩,分细粒、中细粒和中粗粒三个带。其北侧接触带可见辉钼矿化。

(4)黄背岭岩体:面积约0.4 km2。出露于黄背岭背斜核部。岩体侵入期次从早到晚依次为细中粒花岗岩-中粒花岗岩-中粗粒花岗岩-花岗斑岩,在最晚期花岗斑岩中发现辉钼矿化,辉钼矿呈细脉状、薄膜状。在穿过岩体的断层中发现闪锌矿,呈团粒状零星分布。

南泥湖和上房沟岩体附近形成超大型南泥湖-三道庄、上房沟、马圈等一批斑岩型-矽卡岩钨钼矿床。石宝沟和黄背岭岩体,已发现西鱼库隐伏钨钼矿、榆木沟钨钼矿、大王沟钨钼矿等一批斑岩-矽卡岩型钨钼矿。岩体外围边缘发育热液型铅锌银多金属矿。

2 矿集区物探异常特征

2.1 物性特征

2.1.1 密度特征

对矿集区岩矿石标本进行密度测量,统计结果见表1。燕山期花岗岩体和正长斑岩密度值均较低,在2.58×103kg/m3左右,栾川群地层密度值大于2.67×103kg/m3,岩体密度比栾川群地层密度至少低0.08×103kg/m3。故岩体、隐伏岩体在地表多形成重力低缓异常,利用剩余重力低异常并结合地表出露,可圈定隐伏花岗岩体范围;晋宁期的基性辉长岩、闪长岩密度值较地层大,可在地表形成重力高异常带;白术沟组的炭质石英岩密度值最低,能引起规模较大的带状重力低异常。资料解释时可结合地表出露地层进行区分。

表1 栾川矿集区主要岩性密度统计表

矿石密度大于3.19×103kg/m3,比地层和岩体密度高,能产生重力高异常,在大面积的梯度平缓的重力低异常上产出的相对高异常,可能为矿致异常。

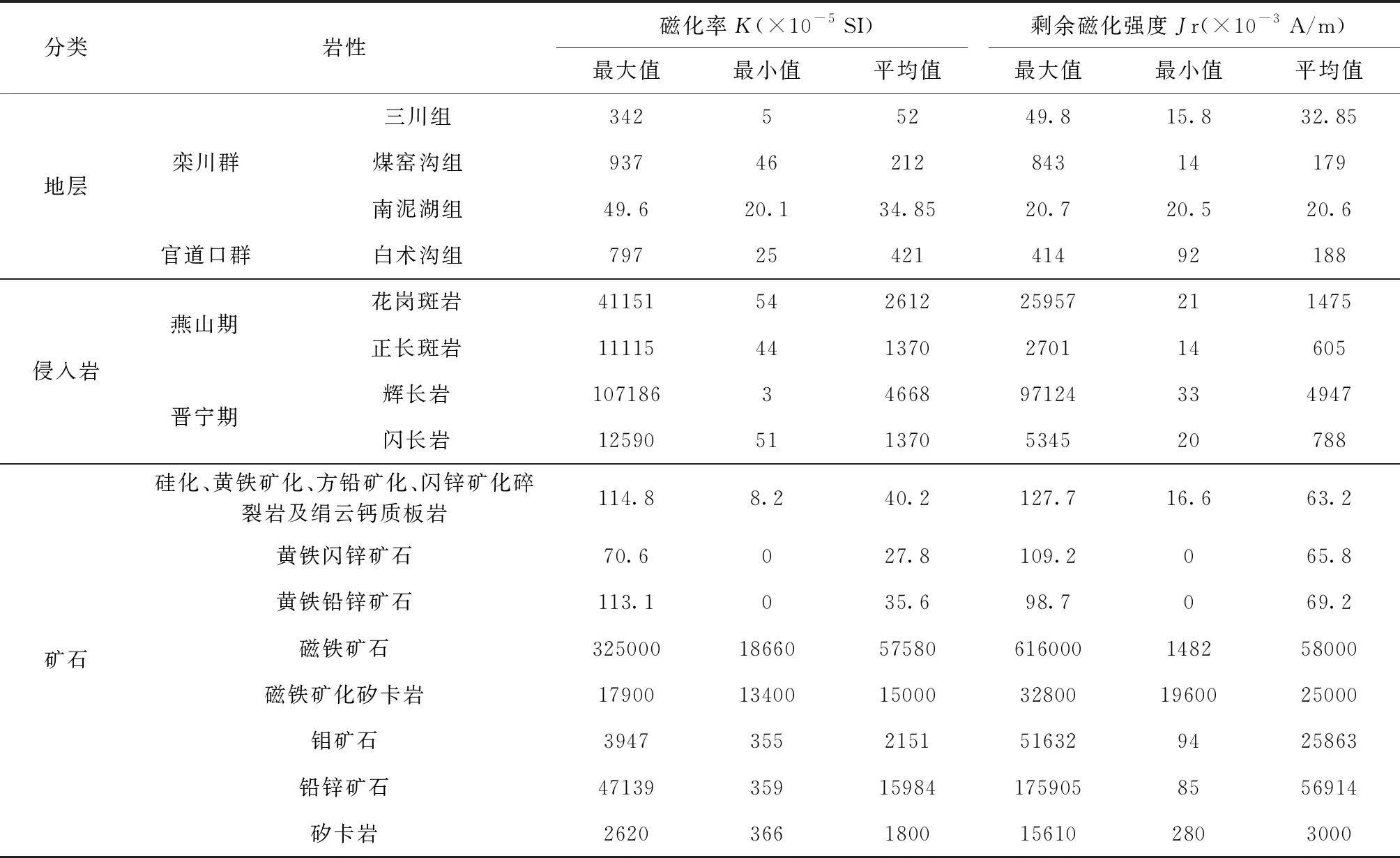

2.1.2 磁性特征

岩浆在侵入过程中,与围岩进行交代蚀变,强烈的岩浆构造活动叠加热液萃取地层中的磁性矿物,常在岩体边界形成磁铁矿、磁黄铁矿的磁性外壳,形成较强的磁性体(彭翼等,2015),故可用磁性异常圈定隐伏侵入体。在区内采集磁性标本,测量结果统计见表2。区内花岗岩体(隐伏岩体的边界)的磁性(K=2612×10-5SI,Jr=1475×10-3A/m)高于地层磁性(K<421×10-5SI,Jr<188×10-3A/m),能引起低缓的正磁异常;磁铁矿石及磁铁矿化岩石磁性最高,能引起高强度的正磁异常;钼矿石和铅锌矿石等磁性较强,剩磁较高,能引起明显的磁异常;矿化、矽卡岩等蚀变岩,也能形成高频磁异常。据此,可在矿集区以低缓正磁异常圈定隐伏岩体,也可在高频正磁异常部位直接找多金属矿。

表2 栾川矿集区岩矿石磁性表

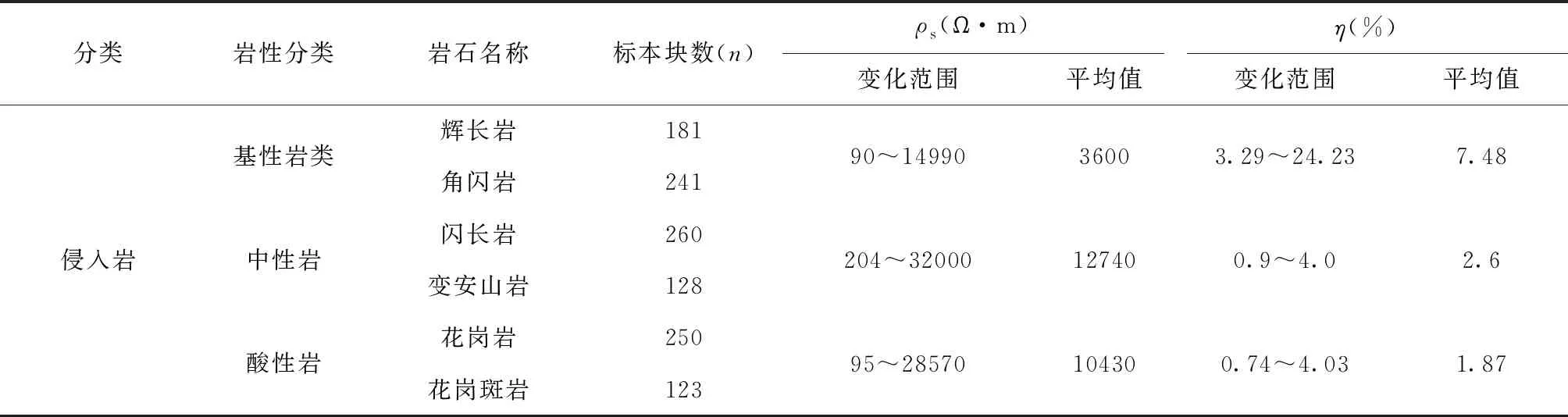

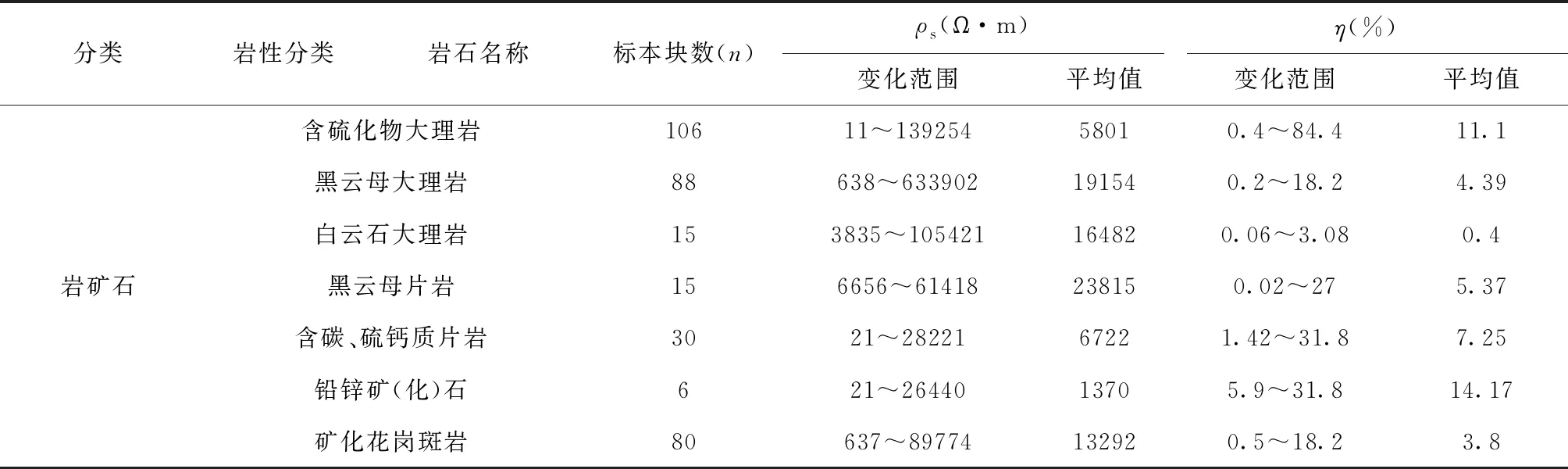

2.1.3 电性特征

矿集区岩矿石电性参数见表3。中性、酸性侵入岩的电阻率均值在10,000 Ω·m以上,极化率平均值低于2.60%;基性岩的电阻率为3,600 Ω·m,极化率达7.48%;黑云母大理岩、白云石大理岩和黑云母片岩的电阻率较高(ρs=16,482~23,815 Ω·m),极化率分布不均匀(η=0.4%~5.37%);矿化花岗斑岩的电阻率较高(ρs=13,292 Ω·m),极化率为3.8%;铅锌矿石或矿化岩石的电阻率较低,极化率最高达14%。其特征反映在视电阻率上,较稳定的大理岩、片岩等在地表呈高阻,后期受构造破碎、含水性、矿化蚀变等影响,呈现低阻;而岩体往往深部、中心部结构较稳定,电阻率梯度变化较小,呈中高阻,岩体周围因含矿性、蚀变、构造等影响,相对呈中低阻;钼矿体形成于岩体的内外接触带,因此斑岩型钼钨矿体普遍赋存于中高阻与低阻的过渡地带上。

表3 栾川矿集区岩、矿石电性参数统计表

续表3

2.2 重力场特征

重力异常包含了丰富的地质信息,因不同地质体的密度不同,其重力异常特征也有较大差异,故依重力异常可推测隐伏的地质构造(曾华霖,2005;李冬等,2009;王纪中等,2010;刘璎等,2011;刘士毅,2016;程远等,2018;杨瑞西等,2019;郭信等,2020;王亮等,2020;朱西敏等,2020)。矿集区布格重力异常可分为Ⅰ~Ⅲ三个区(图2)。

图2 栾川矿集区布格重力异常及分区图

黄背岭重力低值异常区Ⅰ为重点工作区,异常面积约350 km2。呈北东向分布两个重力低值区,南部低值异常区呈一个规模巨大、NE向的半圆型异常;北部低值中心位于黄背岭附近,极小值-11×10-5ms-2,呈相对平缓的近圆形低值异常。

低值异常区出露地层为栾川群三川组、煤窑沟组和南泥湖组,地层走向NWW向,同时局部出露有正长斑岩、辉长岩体(脉),中西部出露石宝沟花岗斑岩体。表1显示,栾川群地层密度在2.67×103~2.78×103kg/m3之间,花岗岩、正长斑岩密度在2.58×103kg/m3左右,重力低异常区形态与地质构造走向相关性差。故推测整个重力低值异常区是隐伏的、规模巨大的花岗岩基所致(现已钻孔验证)。该岩基总体受NE向断裂构造控制,沿该方向从南部的老君山岩体向东北方向隐伏侵入,北部受竹园沟、马超营等NWW向大断裂带制约,形成两个不同埋深的岩基区。北部隐伏花岗岩体范围约200 km2,埋深0~2000 m,并以岩株、岩墙形式零星出露于南泥湖、黄背岭、石宝沟等地区。出露岩体周边已发现一批斑岩型-矽卡岩钨钼矿床,岩体外围边缘已发现热液型铅锌银多金属矿。

重力异常通过向上延拓、求导及水平梯度模等方法可提取、识别与地质相关的信息。初步确定黄背岭重力低值异常区是一个规模巨大的花岗岩基所致,重力异常低值越低,代表了隐伏岩体距地表越浅,在出露岩体上多呈现负极值。出露的岩株、岩墙等零星岩体,均已形成了矿床。故推测,重力低值异常圈定的大面积隐伏岩体,在其接触带及上部围岩,应有钼钨多金属矿体的产出。

矿石密度大于地层和岩体,能产生重力高异常。通过重力精测剖面,在大面积的梯度平缓的重力低异常上产出的相对高异常,可视为矿致异常。

2.3 磁场特征

对磁测数据进行上延、求导、化极、小波分析等处理,以物性磁参数为依据,结合地质出露,循序渐进,逐步深化解释,对深部隐伏地质构造进行推断(刘璎等,2011;蔡仲明等,2020;朱西敏等,2020;陈炳锦等,2021)。矿集区△T化极磁异常分布可分为Ⅰ~Ⅲ三个区(图3)。

图3 栾川矿集区△T化极磁异常及分区图

黄背岭正磁异常区Ⅰ,以正磁异常为主,面积约220 km2,区内分布有百余个正、负局部异常,形成两条NWW向的规模较大的磁异常带和数条NNE向较小的磁异常带,异常值一般300~1000 nT。特别是范围较小的高频负磁异常较为发育,往往以串珠状形式分布。近NS向的次级磁异常梯级带、线性异常带也较发育。该磁异常分两部分,西部长条形正磁异常与马超营大断裂有关,东部正磁异常与黄背岭重力低值异常区重合。

燕山期花岗斑岩(K=2612×10-5SI)、正长斑岩(K=1370×10-5SI)磁性较高,地层磁性(K≤421×10-5SI)普遍较小(表2),故岩体上多呈正磁异常。辉长岩磁性高(K=4668×10-5SI),呈NWW向的磁异常带或串珠状磁异常,是辉长岩脉或深大断裂带的反映。

初步认为,黄背岭正磁异常区内东部大面积的正磁异常为隐伏花岗岩体引起。在岩体、围岩蚀变带上常形成多金属矿化,随其含磁铁矿、磁黄铁矿增多而形成场值较高的正磁异常,故峰值较高的正磁异常多指示多金属矿的成矿部位,如石宝沟大型钼矿(M43磁异常)、大坪钼铅多金属矿床(M42磁异常)均呈现这种特点。

通过精测剖面,排除地质噪声,可依正磁异常定位隐伏矿体的位置及规模,也可指示多金属矿赋存部位。

3 建立重磁解释三维地质模型

据重力和磁法测量成果,隐伏岩体规模巨大,地表出露的燕山期中酸性岩体在深部连为一体。依据前人用重磁数据建立三维地质模型的成果(王功文等,2011;彭翼等,2013;严加永等,2014;郭信等,2020;朱西敏等,2020;陈炳锦等,2021),在1∶25000重磁面积性测量成果上,通过向上延拓、求导及水平梯度模等方法提取、识别与地质相关的重磁场信息。在重、磁网格化数据图上,以北偏东30°方位间隔约2 km均匀切14条重磁剖面,采用二度半正演计算软件(中国地质调查局发展研究中心RGIS2006),依据物性参数及已知地质信息,以人机对话的方式进行剖面的正演计算,得到了14条以地质模型为约束的2.5D剖面,对矿集区重力和磁法测量成果进行定量-半定量解释。经已知钻孔资料校验,建立了矿集区三维地质模型,绘制出矿集区燕山期中酸性岩体的顶界面等深线图(图4)。矿集区中心部位岩体埋深普遍小于2000 m,东北部官道口群覆盖区,岩体埋深超过2000 m。黄背岭钼钨重点工作区,岩体埋深普遍小于1000 m。

图4 栾川矿集区隐伏岩体埋深等值线图

4 黄背岭钼钨重点工作区矿床特征

依据建立的地质三维模型,在矿集区优选隐伏岩体埋深小于1000 m的黄背岭钼钨重点工作区,进行深部探矿验证。

物探异常特征:布格重力负异常,异常呈等轴状,异常值在-5×10-5~-1 ×10-5ms-2之间;正磁异常,呈NW延伸,△Tmax=350 nT。重磁解释,大面积的低重、高磁异常为岩体、隐伏岩体引起,高磁异常也反映 了多金属矿化带的位置。

在黄背岭钼钨重点工作区开展CSAMT测深,该方法利用了交变电流的感应耦合作用,可以穿透高阻层,在高阻区测量,深度可达2000 m(张建奎,2010;张国鸿和李仁和,2010;马振波等,2011,2012)。区内共布置7条CSAMT剖面,点距50 m。发现了SM1、SM2、SM3三条钼钨矿体,其中,03线CSAMT剖面反映的SM2钼钨矿体规模最大。

03线CSAMT卡尼亚电阻率反演断面图见图5。深部标高400~500 m处(埋深约700~900 m)存在近水平的电阻率梯度带,卡尼亚电阻率约为250~380 Ω·m。以此推测岩体与地层接触带,钻孔验证,该标高处为花岗(斑)岩体顶界面。测线中段深部标高500~900 m存在的U型低阻带,视电阻率最低为50 Ω·m,钻孔揭露该地段深部地层为矽卡岩化大理岩、长英质角岩,有较强的辉钼矿化、硫多金属矿化。

图5 03线CSAMT测量剖面与解释成果图

依据CSAMT测量成果,在03线上布置了三个钻孔,均见到了连续、厚度大的斑岩-矽卡岩型钼钨矿体(图5)。富矿体主要赋存在视电阻率从高到低的梯度带上,即岩体的内外接触带。

SM2钼钨矿体整体形态简单,为厚大的似层状、板状、块状,具有中心厚大、周缘分支发叉的特征。其产状严格受岩体界面控制,随着岩体顶界面的起伏而变化。厚大的矿体出现在岩体侵入形成的“凹斗”地带,且以内接触带为主,最大厚度约 486.27 m,最小厚度0.95 m,平均 21.28 m。钼品位平均 0.087%;WO3品位平均 0.025%,以钼矿化为主,伴生钨矿。钼钨矿体在中心部位品位稳定,向东侧品位降低,厚度减小。钼金属量89.95万吨,WO310.32万吨,另有低品位钼金属量12.72万吨,WO35.47万吨。

SM2钼钨矿体上部赋存于官道口群白术沟组和栾川群三川组、南泥湖组、煤窑沟组,受燕山期中酸性岩体顶界面控制,赋存于岩体顶界面一定范围内(上界面平均352 m,下界面平均122 m)。NWW向断裂及构造复合处是成矿有利部位;褶皱所产生的张裂隙密集带以及局部小构造裂隙发育部位,也是矿体赋存的有利部位。

5 结语

栾川矿集区以往的勘探深度多在500 m以浅,且多局限于矿区周围。为进一步加强栾川矿集区的资源勘查,对深部资源进行评价,在栾川矿集区开展重力、磁法面积测量和CSAMT电磁法剖面测量综合物探找矿勘查,找矿成果显著。

(1)在矿集区及周边开展1:25000重力和磁法面积测量500 km2,经反演推算提取重磁信息,确定隐伏岩体位置、边界和顶界面埋深,构建隐伏岩体三维空间分布模型,圈定岩体埋深等深线图,预测矿体赋存状态。

(2)优选隐伏岩体顶界面埋深小于1000 m的黄背岭钼钨重点工作区,布置7条探测深度可达2000 m的CSAMT电磁测深剖面,利用卡尼亚电阻率陡变带,对隐伏岩体的顶界面进一步定位。

(3)在CSAMT电磁测深成果上,结合重磁解释,在黄背岭钼钨重点工作区布置14个钻孔,圈出SM1、SM2、SM3三条钼钨矿体,新增钼金属量102.01万吨、WO3资源量21.66万吨。

栾川矿集区隐伏岩体分布范围较广,在地表出露及浅隐伏区,已形成了矿山,在深隐伏区,矿体储量还非常丰富。通过本次工作,在矿集区形成了依重力异常和磁异常确定隐伏岩体埋深和边界,圈定重点钼钨工作区,用CSAMT电磁测深在重点工作区定位岩体顶界面,判断矿体的赋存形态,最终钻探验证的技术方法组合。该方法组合为“中国钼都”战略资源深部找矿,能提供强有力的技术支撑。