远东航运中心的印记

——馆藏“民国织锦上海黄浦江全景图镜片”探析

赵 莉

(上海中国航海博物馆,上海 201306)

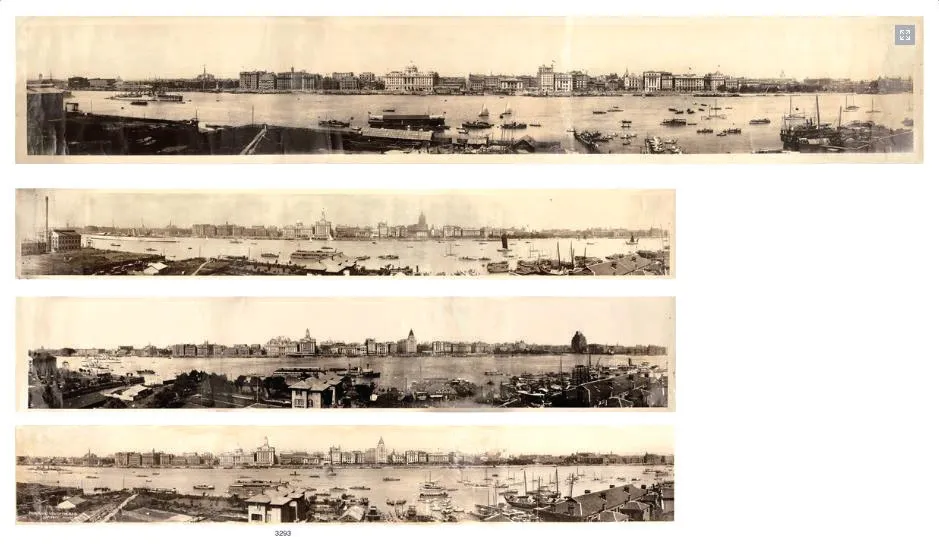

上海中国航海博物馆收藏了一幅民国织锦上海黄浦江全景图,见图1。该织锦图由天津大德亨出品,以当时上海黄浦江全景图的摄影照片为底图,采用传统织锦彩线经纬交织的提花工艺,织出了黄浦江水域、船只、码头、仓库、江畔建筑以及周边房屋、绿树等图案,构成了全景视野下的黄浦江图像。根据图像建筑元素中已经出现了1934 年竣工的百老汇大厦(今上海大厦),故推断该织锦图呈现的是20世纪30 年代的上海黄浦江全景,照片见图2。

图1 中国航海博物馆藏“民国织锦上海黄浦江全景图镜片”

图2 20 世纪30 年代上海黄浦江全景照片(西冷印社拍卖图录)

上海地处太平洋西环航线要冲,踞中国南北海岸线中点、长江入海口,航运条件优越,航道贯通中外。1843 年开埠后,凭借优越的地理位置、广阔的经济腹地,上海从以埠际贸易为主的区域性港市发展成为以对外贸易为主的国际性港市。到20 世纪30 年代,上海已成为闻名遐迩的远东航运中心与贸易中心,城市空间与建筑也发生了巨变。这幅“民国织锦上海黄浦江全景图镜片”就生动呈现了这一时期以外滩为中心的上海港市风貌。

1 从油画到织锦:开埠后上海外滩的图像呈现

上海开埠前,除了东门黄浦江岸之外的岸地多为自然滩地,伴随江水潮起潮落,滩地时隐时现。由于江宽水急,黄浦江上的船只逆水时需纤夫拉纤才能行走。外滩原为数百年来黄浦江沿岸纤夫与苦工劳作的纤道,开埠后因其位置重要,成为英租界最先发展起来的港埠空间。在此后一百多年间,远洋航运与对外贸易的飞速发展赋予城市强大的能量,外滩日益成为上海的象征,并且通过西人图书中版画、外销油画、摄影照片等不同介质的图像走向世界,成为广为人知的上海形象标识。

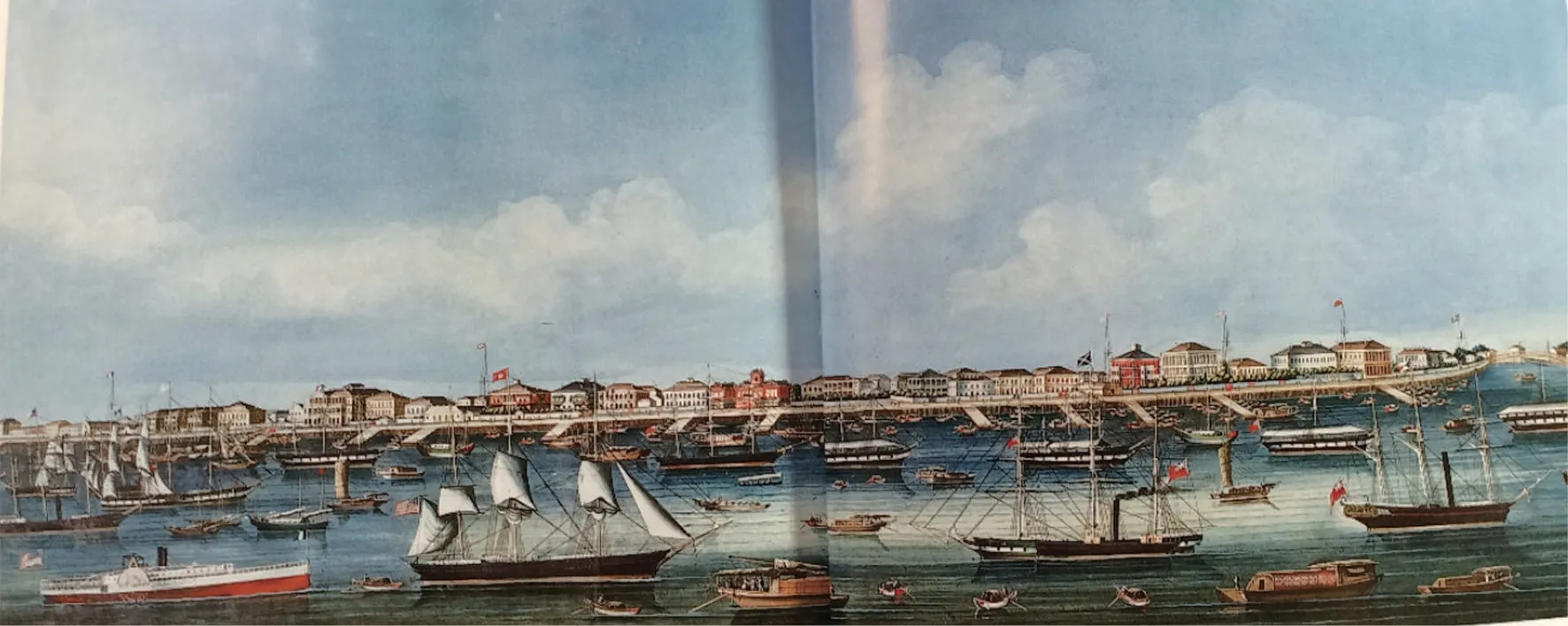

开埠初期的手绘外滩图像虽然也是宽幅呈现,但画家选择的是来自水上的视点,更多聚焦19 世纪中后期英租界核心区域(即今北京东路至延安东路一带),这些图中黄浦江上船只往来交错,中外帆船各具特色,岸上第一代西式建筑已拔地而起。其中尤以带有宽大内阳台的券廊式西方建筑为这一时期外滩图像的代表性元素,而夹杂在众多西式建筑中的一所中式衙署建筑——江海北关也分外醒目,生动记录了开埠初期的上海港市风貌。与早期的外滩图像不同(见图3—图6),这幅20 世纪30 年代的织锦图体现了来自外滩对面浦东的视角,浦东空间的出现是当时上海港航运势力向浦江东岸拓展的重要体现。全景尺幅更开阔,摄入的外滩范围也更宽广,如北至苏州河沿岸,东至浦江对面的浦东空间,定格了开埠近百年后基于港口、航运、对外贸易的跨越式发展,上海城市近代化历程进入全面鼎盛的发展阶段。图像主体是由黄浦江水域、外滩沿岸建筑群以及浦东的码头仓库三部分组成,而每一部分都有折射这一时期上海作为远东航运中心与贸易中心的细节要素。

图3 1847 年的外滩(中国航海博物馆藏《中国通商图》)

图5 1850 年代中期的外滩(英国伦敦马丁画廊图录2017-2018)

图6 1865 年的外滩(英国伦敦马丁画廊图录2019-2020)

2 上海港的跨越与延伸

2.1 轮 船

与早期油画图像相比,织锦图中黄浦江上轮船错落有致,数量较多,且体形较大,船型特征鲜明,与散落江面的帆船形成了对比。

从19 世纪60 年代起,轮船航运业兴起,出入上海港的外商轮船与日俱增。据统计,1862 年进出上海港的268艘外国船舶中,轮船仅34 艘,占12.7%;到了1870 年,轮船吨位占比达76.2%,到了1890 年代,比重已增加到86.9%。英国伦敦马丁画廊(Martin Gregory)图录中的油画就生动记录了19 世纪60 年代轮船兴起时的上海港口。开埠后近百年间,进出上海港的轮船总吨位从1844 年8 485 t 增加至1936 年的37 651 208 t。轮船航运逐渐取代帆船后,各国轮船公司在上海展开了激烈竞争,如怡和、太古、花旗、日清等洋行纷纷自办轮船公司,承揽了中国沿海和国际航线的货运业务,成为上海航运的主角。

20 世纪30 年代,经过近百年的发力与积累,上海成为名副其实的世界大港。1934 年,上海港成为继纽约、伦敦、神户和鹿特丹之后的全球第五大港,以上海港为始发港或中继港的航线总计在100 条以上 。因此,织锦图中的轮船元素是这一时期上海港轮船航运业兴盛的重要标志。

3 浦东的码头仓库

轮船航运业的飞速发展也加快了上海港码头的近代化发展步伐,其中重要的体现是黄浦江沿岸码头数量激增、码头岸线拓展以及港岸设施的变迁。织锦图中出现了浦东的滨水空间,包括船只停泊的码头、装卸货物的仓库栈房等。图中近景中仓库呈朱红色砖墙、烟囱屋顶,具有鲜明的西式风格,可推测为外国商行仓库,是当时外商航运势力在浦东拓展的标识。

进入19 世纪60 年代以后,伴随轮船业兴起、长江与北方口岸的开放、苏伊士运河通航,出入上海港的外国轮船日益增多,对外贸易货物大幅增长,对码头数量与设施提出了更高的要求。从19 世纪60 年代到90 年代,黄浦江西岸码头基本排满、拥挤不堪,新建码头进一步发展到浦东。到了19 世纪末,浦东岸线已经成为外商争夺的目标。浦东并非租界,外商本无权利在浦东建码头。然而由于清政府懦弱无能,从19 世纪60 年代起,英、美、日、德等国的轮船公司便在浦东租赁土地,陆续建造码头。到20 世纪30 年代,经过几十年的兴建与改造,浦东岸码头长度有了较大的增长。1936 年,浦东码头已长达44 610 ft,几乎比浦西多一倍 。从“1937 年黄浦江两岸码头分布图”(见图7)可以看到浦东沿岸外商码头林立,其中包括亚细亚火油码头、日本邮船会社码头、英商公和祥码头公司的其昌西栈、其昌东栈、太古浦东码头、怡和烂泥渡码头、日本三井码头等。其中,公和祥码头公司拥有实力强大的英商怡和洋行作为代理商,借助“天时地利”的综合优势,很快发展成上海码头业的“霸主”。当时的英商太古洋行、美商大来码头公司等都难以与其匹敌,是名副其实的“旧中国外商最大的码头托拉斯”,长期垄断着近代上海港的码头装卸和仓储业务。在浦东沿岸外商云集的码头之间,仅有招商局杨家渡码头、招商局华栈一家民族航运公司码头。到1936 年,英、日、美三国在上海的码头岸线占全港码头长度67.1%,库场容量占一半以上。

图7 1937 年黄浦江两岸码头分布图(中国航海博物馆讲座资料)

4 城市空间的生长与拓展

从19 世纪70 年到20 世纪30 年代,上海对外贸易总额增加了11 倍,年贸易值始终占全国比重平均一半以上。外贸的飞速发展给上海带来了前所未有的巨大能量,也催生了金融业的升级发展。伴随航运外贸与金融业务规模的扩大,外滩一带的航运公司、洋行、银行以及海事管理机构从20 世纪初开始纷纷掀起了新建或翻建大楼的风潮,一些具有近现代主义风格的高层建筑拔地而起,形成了外滩第三代建筑。

4.1 苏州河北岸

织锦图中清晰地呈现了苏州河北岸城市样貌。钢桁结构的外白渡桥横架苏州河上,外白渡桥北侧一幢高耸的八字形建筑是百老汇大厦(Broadway Mansions,今上海大厦)。这是英商业广地产公司投资建造,地上21 层,高77 m,由主楼和副楼构成,副楼又称为“浦江饭店”,于1934 年竣工。建筑特征为装饰艺术派与美国现代高层建筑风格的结合,是上海高层建筑趋向现代主义风格的早期代表。

穿过外白渡桥,南边被绿树青草掩映的一幢两层楼建筑是经历了火灾之后于1872 年重建的英国领事馆(British Consulate)。领事馆后方一幢尖塔耸立的建筑为光陆大楼(Catitol Building)。光陆大楼于1928 年落成,由英商斯文洋行出资,由沪上匈牙利籍建筑师邬达克设计,集剧院、办公楼、公寓等功能于一体,是上海第一座将戏院设置在大楼内部的建筑。

4.2 时代地标

在图像的中心位置,矗立着著名的沙逊大楼(Sassoon House,今和平饭店北楼),是近代上海素有“房地产大王”之称的英籍犹太商沙逊家族的产业,由公和洋行设计,于1929 年落成。沙逊大厦为10 层,钢架结构建筑,顶端高度为77 m。房间设计有德国式、印度式、西班牙式、法国式、意大利式、英国式、中国式等,充分体现了上海国际都会多元文化特色。建筑以金字塔式的尖屋顶知名,这是犹太人纪念家族业绩的标志,也镌刻了沙逊洋行在上海缔造的贸易奇迹。

图像左侧,与沙逊大厦高度相似的两座大楼是近代外滩的“姊妹楼”:汇丰银行大楼、江海北关大楼。汇丰银行是一家股份制的商业银行,1864 年在香港注册成立,1865 年上海分行正式营业,20 世纪初发展成为在华最大的外资银行。与其发展成就相辉映的汇丰银行新大楼于1923年封顶,占地面积16 亩,分为主建筑和副建筑,建筑面积23 415 m2。主建筑是仿复古主义风格,典雅豪华,以希腊式穹顶为中轴,两侧对称,被誉为“从苏伊士运河到白令海峡最豪华的建筑”。

与汇丰毗邻的第三代江海北关大楼于1927 年建成,与汇丰银行大楼出自同一个设计师之手。在建筑面积无法超越前者的情况下,江海北关在楼层与楼高上胜出一筹,建筑风格整体上为复古主义与现代主义的结合。为凸显海关作为对外贸易的管理机构形象,正门以希腊的神庙形式彰显其神圣庄严;但建筑立面线条简洁,没有繁复装饰。顶楼的报时钟楼,安装了订制于英国的四面巨钟,直径达5 m 之长。钟声悠悠,响彻浦江,穿透时光,绵延至今,似乎诉说着上海的港市故事……

这几座颇具时代地标性质的高层建筑改变了外滩的天际线,与周围其他建筑共同定格了今天人们所熟知的“万国建筑博览群”,在上海迈入现代城市历程的图卷中留下浓墨重彩。

云间生彩,沪滨扬帆。近代以来,不同时期、不同介质的图像刻画了西人视野下的外滩,也承载了上海开埠百年间不同发展阶段的港市记忆。至民国时期,这幅以传统织锦工艺所织就的图像不仅生动反映了外滩的港埠航运功能,而且凸显了航运贸易全盛背景下上海港市的动态发展特征:上海港的跨越与延伸、城市空间的拓展、城市建筑的变迁等。自开埠以来,外滩因具有展示经济实力、政治态度等功能日益为世人瞩目,最终在20 世纪30 年代吸引了各国建筑师在这里大显身手,因建筑的成就成为租界象征,也成为上海的标志。