雄安新区生态基础设施建设与城市发展协同度评价

石龙宇,郑巧雅,2,廖振珍,*

1 中国科学院城市环境研究所城市环境与健康重点实验室, 厦门 361021 2 中国科学院大学, 北京 100049

雄安新区是继深圳经济特区和上海浦东新区之后又一具有全国意义的新区。雄安新区的建设强调“生态优先、绿色发展”,充分体现生态文明建设的要求,不一味追求高楼林立,而要疏密有度、绿色低碳,创造良好人居环境,实现生态空间山清水秀、生活空间宜居适度、生产空间集约高效,构建蓝绿交织、清新明亮、水城共融、多组团集约紧凑发展的生态城市。但是,当前雄安新区仍存在水资源短缺[1]、水生态系统不健康[2]等问题。

生态基础设施是保持、改善和增加生态系统服务的一系列条件与过程,确保城市居民获得源源不断的生态系统服务[3—4]。已有研究表明,生态基础设施可以提高区域生态系统服务能力,保障人居生活环境品质。例如,城市森林可以净化空气、固碳、降低温度以及提高城市景观美感[5],绿色屋顶的建设可以降低建筑能耗以及地表温度[6]。同时,生态系统服务与城镇化存在明显相关关系[7]。良好的生态基础设施能够改善雄安新区生态环境,为新区朝“科技、生态、宜居、智能”方向发展提供保障。因此,预测与分析生态基础设施建设与城市发展协同关系,可以为今后雄安新区规划布局与管理、绿色高质量发展提供科学依据。

1 国内外研究进展综述

耦合协同度模型能够对各项子系统间相互作用关系进行定量分析。张翔等[8]建立耦合协同度模型定量反映宁夏中南部调水工程泾源水源地生态环境与社会经济发展的协调程度,定性分析水源区社会-经济-生态环境可持续发展情况。汪永生等[9]构建出海洋科技-经济-环境复合系统的整合性研究框架。Shi等[10]对我国17个热带亚热带地区经济发展与生态环境的耦合协同度进行了测量和分析。王睿等[11]采用耦合度与耦合协同度模型,对四川省藏区生态环境-贫困耦合状况进行动态定量分析和测度。李永平[12]构建旅游产业-区域经济-生态环境协同发展分析的评价指标;熊建新等[13]、荣慧芳等[14]构建了旅游产业-城镇化-生态环境协调发展评价指标体系,分析其综合发发展水平及协同度的时空特征。胡元瑞等[15]、Gan等[16]建立了产业-城镇化的评价指标体系,运用耦合协调度模型进行了实证分析。此外,还有乡村振兴-新型城镇化[17]、城市韧性-城镇化[18]、交通服务功能-旅游强度[19]、科技创新-新型城镇化[20]等耦合系统的协同情况研究。除了历史现状分析,周成等[21]、王瑞雪等[22]采用灰色预测模型对耦合系统进行了预测分析。

形态学空间格局分析(morphological spatial pattern analysis,MSPA)由Soille等[23]首次提出,该模型将二值栅格图像识别并分割为 7 个互斥类别:核心区、孔隙、岛状斑块、桥接区、边缘区、支线和环道区来描述空间格局[24]。近年来MSPA由于其基于图形学原理得出像元层面的精确景观结构的特性,常用于生态基础设施网络构建,分析景观连通性[25—26]。沈钦炜等[27]、谢婧等[28]依据MSPA方法识别重要生态源地,为生态安全格局构建及优化奠定基础;张启舜等[29]运用MSPA方法分析景观格局变化并识别重要生态源地破碎与新增情况,进一步探究生态网络连通性变化。

综上所述,国内外大量学者利用耦合协同度模型对城市生态环境、经济、产业、城镇化等耦合系统的时空演变进行分析与评价,采用灰色预测模型对耦合系统进行预测分析,并采用MSPA模型分析生态基础设施景观结构。现有研究通常以森林覆盖率、空气质量、水质达标率等环境类指标来表征生态系统服务[12,30],不能完整地体现生态系统服务对居民日常生活中的影响。

雄安新区与传统自然发展的城市不同,其设立与发展皆受各项政策影响极大,与历史发展趋势偏离较大,因此不能采用灰色预测模型预测生态基础设施建设与城市发展耦合协同度情况,需根据相关权威政策与规划进行具体分析。生态基础设施作为城市中提供生态系统服务的条件与过程,其景观格局的改变能够影响城市生态系统的稳定,以至于影响其生态系统服务能力[31—32],因此本文从景观格局上分析生态基础设施建设情况。本文从人口、经济、产业、城镇化4个维度构建雄安新区城市发展子系统指标,采用经MSPA模型分析生态基础设施景观结构得到的7类景观占比以及生态基础设施占比作为生态基础设施子系统指标。

2 材料与方法

2.1 研究区概况

雄安新区位于太行山东麓、冀中平原中部、南拒马河下游南岸,在大清河水系冲积扇上,属太行山麓平原向冲积平原的过渡带。全境西北较高,东南略低,海拔标高7—19 m,土层深厚,地形开阔,植被覆盖率很低,境内有多处古河道。雄安新区规划范围(图1)包括河北省雄县、容城、安新三县行政辖区(含白洋淀水域),任丘市鄚州镇、苟各庄镇、七间房乡和高阳县龙化乡,占地面积约1770 km2,规划中选择特定区域作为起步区先行开发,在起步区划出一定范围规划建设启动区。雄安新区的设立对于集中疏解北京非首都功能,探索人口经济密集地区优化开发新模式,调整优化京津冀城市布局和空间结构,培育创新驱动发展新引擎,具有重大现实意义和深远历史意义。根据《河北雄安新区总体规划(2018—2035年)》、《河北雄安新区启动区控制性详细规划》、《河北雄安新区起步区控制性规划》等规划综合指出雄安新区建设的3个重要时间节点:(1)近期:2025年,启动区高品质宜居宜业城区雏形初步显现;(2)中期:2035年,起步区及新区基本建成;(3)远期:20世纪中叶,将雄安新区建设成为“人类发展史上的典范城市”,并且与周边区域协调发展。本文亦采用这3个重要时间节点进行分析。

2.2 数据来源与处理

本文采用的历史现状数据主要包括土地利用数据和国民经济数据。其中,土地利用数据包括2010、2015、2017年三期,数据来源于http://data.ess.tsinghua.edu.cn/,土地利用类型分为耕地、草地、湿地、森林、灌木、水域、建设用地和未利用地8个一级类型,空间分辨率为30 m;国民经济数据包括2010、2015、2017年年末总人口数、地区生产总值、各产业生产总值和城镇化率等社会经济指标,数据主要来源于2011—2018年《河北经济年鉴》、《保定年鉴》。2025、2035、2050年土地利用情况与国民经济情况预测是基于《河北雄安新区规划纲要》、《河北雄安新区启动区控制性详细规划》、《河北雄安新区起步区控制性规划》,并结合地区类比法参考《北京人口蓝皮书》、《深圳统计年鉴》、《北京经济技术开发区统计年鉴》、《北京统计年鉴》得出。

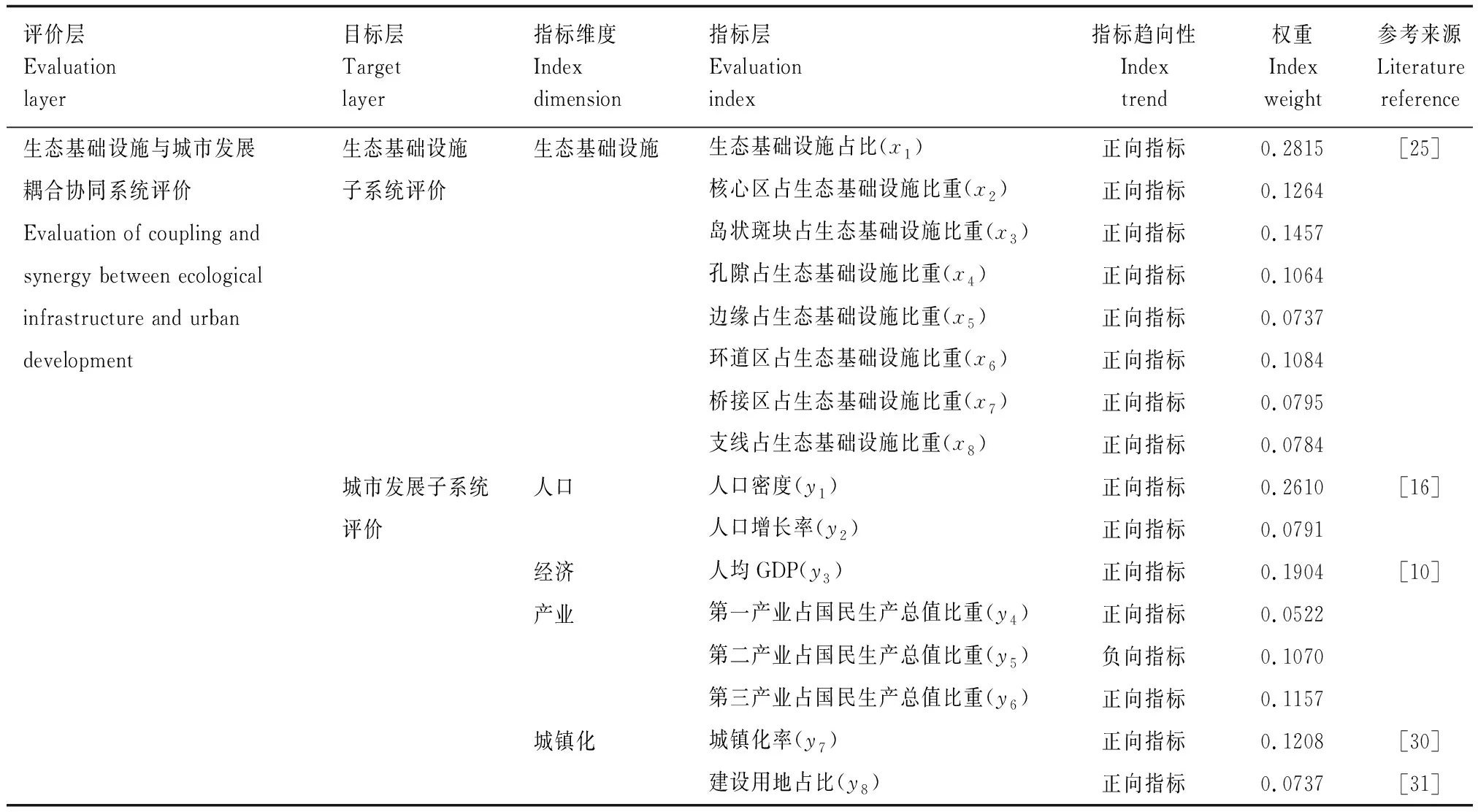

2.3 指标体系构建

本文结合前人研究基础及数据可获取性,构建生态基础设施建设与城市发展评价体系,并利用熵权法确定不同指标层权重(表1)。从人口、经济、产业、城镇化4个维度构建雄安新区城市发展子系统指标。生态基础设施子系统指标共8项,包括采用经形态学空间格局分析(MSPA)方法得到的 7 类景观占比以及生态基础设施占比。此外,蓝、绿色基础设施占地面积较大,对城市整体环境影响较大,是本文中主要研究对象;环境基础设施通常在小尺度下进行建设,由于尺度原因其在宏观尺度下难以体现,故未纳入研究对象中。

表1 雄安新区生态基础设施建设与城市发展耦合协同系统评价指标体系Table 1 Evaluation index system of coupling coordination system between ecological infrastructure construction and urban development in Xiong′an New Area

2.4 分析方法

2.4.1生态基础设施建设状况分析

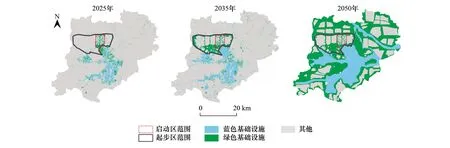

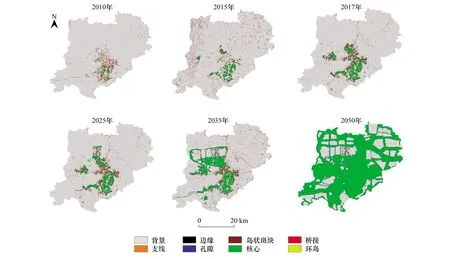

基于雄安新区土地利用现状,结合《河北雄安新区规划纲要》、《河北雄安新区启动区控制性详细规划》和《河北雄安新区起步区控制性规划》等重要权威批复性规划文件以及相应规划示意图,将国土空间中生态基础设施(包括蓝色基础设施和绿色基础设施)进行识别,对雄安新区2025、2035、2050年生态基础设施分布情况进行初步确定(图2),并采用MSPA模型分析景观结构。本文将生态基础设施作为前景,其他用地作为背景,利用Guidos软件中八邻域法对数据进行形态学空间格局分析得到生态基础设施的7类景观类型[24]。

图2 生态基础设施分布情况预测Fig.2 Forecast of ecological infrastructure distribution

2.4.2城市发展水平分析

本文城市发展水平分析用到的指标计算方法如下:

人口密度(y1):已有研究[34—35]中已知雄安新区预估总人口数,人口密度=总人口数/总面积。

人口增长率(y2):根据人口总量拟合出人口增长曲线,计算得出人口增长率。

人均GDP(y3):根据《河北雄安新区规划纲要》及《河北雄安新区启动区控制性详细规划》,雄安新区到2025年主要建设启动区,且到2025年启动区城市基础设施和公共服务设施基本建成投运,北京非首都功能疏解承接初见成效,因此该阶段雄安新区整体经济增长速度变化较小。到2035年,雄安新区基本建成绿色低碳、开放创新、信息智能、宜居宜业、具有较强竞争力和影响力、人与自然和谐共生的高水平社会主义现代化城市,承接北京非首都功能成效显著,该阶段经济增长速度急剧加快。到本世纪中叶,雄安新区全面建成高质量高水平的社会主义现代化城市,该阶段经济增长速度逐渐减慢并趋于稳定。因此,雄安新区2025年GDP以2019年GDP为基础,2017—2019年平均增速进行预测;对照北京技术开发区2003—2010年(快速增长期)平均增速预测2035年GDP;以北京经济技术开发区2011—2019年(减速平稳期)平均增速预测2050年GDP。其次,人均GDP=GDP/总人口数。

第一、二、三产业占地区生产总值比重(y4、y5、y6):《河北雄安新区规划纲要》指出,雄安新区作为北京非首都功能疏解集中承载地和高端高新产业聚集区,产业发展重点为新一代信息技术产业、现代生命科学和生物技术产业、新材料产业、高端现代服务业、绿色生态农业。因此,雄安新区的产业结构演进特征应与北京有某种程度的相似性。分析方法参考王彦芳等[36]对雄安新区未来三次产业结构预测方法。以北京1990年的产业结构水平为基础,设定雄安新区产业结构在未来以北京产业结构演进的速度进行结构调整。

城镇化率(y7):改革开放以后,农村人口不断下降[37]。假设雄安新区设立以后,农村人口仍按2010—2015年雄安新区农村人口下降速率减少,而新涌入人口为城镇人口。

建设用地比例(y8):根据规划,2025年完成启动区及容东、容西、寨里安置区的建设,2035年在2025年的基础上完成起步区建设,2050年《河北雄安新区规划纲要》中规划建设用地比例30%。

2.4.3耦合协同度模型分析

生态基础设施建设与城市发展作为两个系统相互影响、相互制约,采用协同度来进行衡量可以反映区域生态基础设施与城市发展子系统之间各要素相互作用的协同程度。据此,在参考耦合协同度相关研究的基础上[38—39],本文构建雄安新区生态基础设施建设与城市发展协同度评价模型如下:

(1)

(2)

Ti=α×f1+β×f2

(3)

(4)

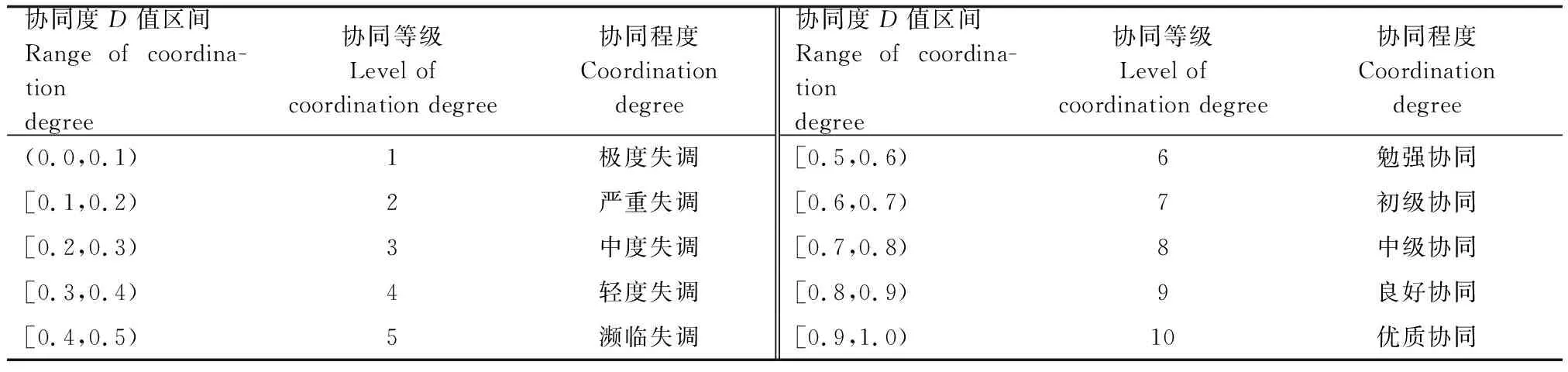

式中,wij表示指标权重,yij表示指标实际值的标准化值,f1、f2表示生态基础设施、城市发展水平耦合系统的的综合评价指数;Ci表示耦合度,且Ci∈[0,1],耦合程度越大,则表明系统间相关性越大,反之则越小;Di表示协同度,协同度越小表示子系统不平衡且对彼此有不利影响,反之表示子系统之间相互协同,实现相对可持续发展(表2);Ti为系统综合评价指数;其中α、β为调节系数,由于生态基础设施和城市发展对社会发展同等重要,本文假设被评估子系统具有同等地位,即α=β=0.5。

表2 协同度等级划分标准Table 2 Classification standard of coordination degree

3 结果与分析

3.1 雄安新区生态基础设施景观格局预测及分析

生态基础设施的分布格局在各年份上有较大变化,利用MSPA模型对雄安新区生态基础设施进行分析得到其景观类型的变化(图3)及相关数据统计图(图4)。其中,核心区是大型自然斑块;孔隙是斑块内部边缘;岛状斑块是孤立的小斑块;桥接区是景观中的结构性廊道;边缘区是斑块外部边缘;支线是连接核心区及外围景观的廊道;环道区是连接同一核心区的内部廊道。孔隙与边缘区具有边缘效益,桥接区、支线、环道区均是具有连接作用的廊道。

图3 生态基础设施MSPA类型分布Fig.3 MSPA classes distribution maps of ecological infrastructureMSPA: 形态学空间格局分析Morphological spatial pattern analysis

雄安新区2035年生态基础设施集中分布在东南部白洋淀水域,并逐渐向西北方向扩张,生态基础设施面积不断扩大,到2050年实现一个空间连通性极好的景观格局。生态基础设施各类景观中,岛状斑块的面积占比不断降低,核心区面积占比不断增加。2010、2015年,雄安新区生态基础设施中岛状斑块面积占比最大,接近50%,零散分布在整个雄安新区。核心区面积占比较小,均在30%以下,零散分布在白洋淀范围内。2017年以后,岛状斑块面积急剧减少,核心区面积在迅速扩大。但该阶段生态基础设施仅集中在雄安新区中部,且较为分散,桥接区作为连接生态基础设施的廊道占比较小,均小于8%,空间上未构成具有生态意义的完整生态廊道。而边缘与孔隙面积之和占比均在16%以上,2017年二者之和达到27.46%,说明该阶段边缘效应十分显著。到2035年,核心区面积占比达到60%以上,岛状斑块下降至10.66%,空间上出现一些明显的廊道结构。2050年,生态基础设施占比达到约70%,符合《河北雄安新区规划纲要》中蓝绿空间占比要求。且核心区占比达95.9%,表明生态基础设施形成大面积连片性斑块,稳定性和连接度提高。

3.2 雄安新区城市发展预测及分析

就人口、经济、产业、城镇化四方面预测雄安新区城市发展状况,结果如图5所示。

雄安新区2017年以前人口密度较为稳定,约在700人/km2左右。2025年以后人口密度不断上升,2025年人口密度约787人/km2,到2050年上升至约6402人/km2。2017年以前人口增长率不断降低,2017年雄安新区成立后,人口增长率显著提高,2035年达9.06%,2050年有所回落。

雄安新区2017年以前人均GDP变化幅度较小。2017—2025年是雄安新区基础设施建设与探索阶段,人均GDP有所提高,但幅度不大,2025年人均GDP约24584元。2025、2035年,雄安新区在启动区的建设成功经验指导下以及较为完善的基础设施条件下,经济增长速度加快,人均GDP有较大幅度提高,2035年人均GDP约139132元。2050年人均GDP进一步提高,约达到160835元。

雄安新区2017年以前产业结构整体趋于第一产业占比几乎不变,第二产业占比略微下降,第三产业占比升高,变化幅度较小。2025年以后第三产业占比显著提高,到2050年达80.0%,第二产业占比逐渐下降,到2050年降至19.5%,第一产业占比下降至0.5%,基本符合《河北雄安新区规划纲要》中产业发展方向。

雄安新区2017年以前城镇化率小幅度上升,建设用地占比不断增加。根据《河北雄安新区规划纲要》、《河北雄安新区启动区控制性详细规划》、《容东片区控制性详细规划》、《容西片区控制性详细规划》以及《寨里片区控制性详细规划》,2025年启动区建设用地26km2、容东片区建设用地11.2km2、容西片区建设用地19km2、寨里片区建设用地19.6km2,此时雄安新区建设用地占比约19%。2035年起步区建设用地为100km2,雄安新区建设用地占比约24.56%。2050年建设用地占比约30%。同时,根据《保定统计年鉴》,雄安新区农村人口2010—2015年以2.23%的年下降率不断减少,城镇人口不断增加,城镇化率不断升高,从2025年约52.17%到2050年约94.45%。

3.3 雄安新区生态基础设施与城市发展协同度分析

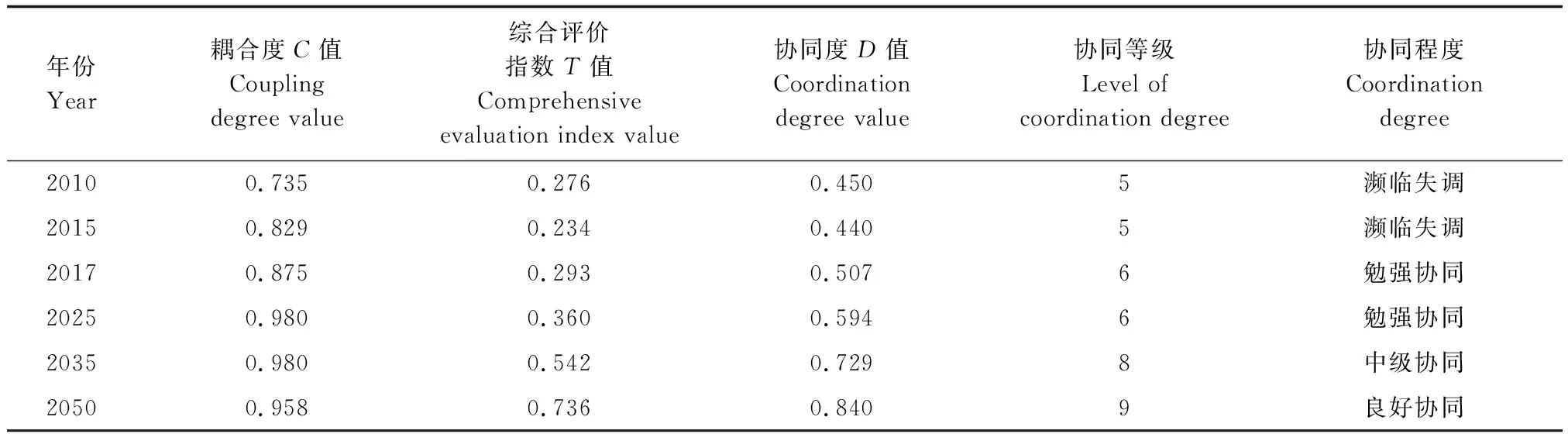

雄安新区生态基础设施建设与城市发展耦合系统的耦合度与协同度如表3所示。雄安新区生态基础设施建设与城市发展耦合系统的耦合度C值皆大于0.75,并不断增大,2035年耦合度C值为0.980,由此可以看出两个子系统具有高水平的耦合程度,证明了雄安新区生态基础设施建设与城市发展子系统有较高的紧密度,但并不能因此判断两者之间的协同目标、内容和效应的高度吻合。根据表2协同度等级划分,2010、2015 年,雄安新区生态基础设施建设与城市发展耦合系统耦合系统的协同程度处于濒临失调状态,生态基础设施和城市发展子系统接近无序发展; 2017、2025 年,耦合系统的协同度逐渐提升,处于勉强协同阶段,2035年耦合系统的协同等级达到8,处于中级协同,2050年进入良好协同状态,这体现了耦合系统的投入产出结构逐渐趋于合理,耦合系统的主要行为主体在城市发展的同时,加强了生态基础设施的建设。

表3 雄安新区生态基础设施建设与城市发展耦合系统的耦合度与协同度Table 3 Coupling degree and coordination degree of coupling system between ecological infrastructure construction and urban development in Xiong′an New Area

4 讨论

本文尝试构建了生态基础设施与城市发展评价指标体系,结合相关权威规划文件以及地区类比法对2025年、2035年、2050年三个重要时间节点的生态基础设施与城市发展情况进行初步预测,进而采用耦合协同模型对生态基础设施与城市发展耦合系统协同度进行分析,得出两个子系统协同发展的变化趋势,为新城建设中生态基础设施与城市发展的协同性研究打下基础。但是城市是一个涉及到人口、用地、产业、经济等各种要素的复杂系统,生态基础设施的研究还处于进一步摸索阶段,学术界未构成统一完善的研究体系,因此进一步构建科学、系统、全面以及实用的指标体系是未来研究的方向。同时,本文采用MSPA模型对生态基础设施景观形态的分析,选取边缘宽度为1,对应30 m的实际距离,进而得出该实验结果。在MSPA分析中,不同边缘宽度的设置会对整个斑块的面积和形态产生较大影响[23]。此外,雄安新区生态基础设施建设与城市发展耦合系统耦合系统的协同等级不断提高,未深入剖析其中的驱动因素,这将是未来开展深入研究的方向。

5 结论

本文以雄安新区为研究区,基于雄安新区土地利用现状、各项权威规划文件以及各地统计年鉴等,预测雄安新区生态基础设施分布以及城市人口、经济、产业、城镇化情况,利用MSPA模型分析生态基础设施景观形态,根据耦合协同模型得到雄安新区生态基础设施与城市发展耦合系统协同发展情况。研究结果表明:(1)雄安新区生态基础设施景观破碎化程度较高、连通性较差。2010、2015年景观破碎化程度十分严重,生态基础设施主要以岛状斑块形式存在,核心区分布也较为分散。2017年以后,由于白洋淀的生态保护工程的实施颇有成效,位于白洋淀的生态基础设施范围变大且核心区占比升高,并逐渐出现少量廊道结构,但白洋淀外围仍主要以岛状斑块形式分布;(2)经过白洋淀治理与雄安新区规划,生态基础设施与城市发展耦合系统不仅具有较高的耦合度,也具有较高的协同度。研究结果显示生态基础设施与城市发展耦合系统的耦合度均较高,说明雄安新区生态基础设施与城市发展子系统有较高的相关度。2017年雄安新区设立以后,生态基础设施与城市发展耦合系统协同程度由失调转为勉强协同,并在接下来协同程度不断提升,2050年达到良好协同。

6 建议

基于以上结论,本文针对雄安新区生态基础设施规划与建设提出以下建议:

(1)构建白洋淀至大清河流域的多级生态廊道。为达到2050年生态基础设施体系构建目标,提高生态基础设施与城市发展耦合系统协同程度,需构建白洋淀至大清河流域的多级生态廊道形成生态网络,提高生态基础设施连通性、降低破碎化程度,促进生态基础设施充分发挥生态系统服务能力。

(2)加快近期、中期生态基础设施建设,优化远期生态基础设施规划。雄安新区2025年、2035年两个重要时间节点内,生态基础设施与城市发展耦合系统协同程度仅为勉强协同和中级协同。通过构建多尺度生态基础设施体系,能够加快近期、中期生态基础设施建设,进而缓解雄安新区远期生态基础设施与城市协同发展的压力。在此基础上优化远期生态基础设施规划,进一步促进协同程度提高,充分体现雄安新区“生态优先、绿色发展”的理念,实现绿色发展。

(3)将居民意愿融入规划建设过程。景感生态学理论不仅倡导利用生态基础设施保持、改善和增加城市生态系统服务,还主张提升居民满意度和可持续发展能力。参与创造过程中,一定程度上能够对参与者满意度方面发挥积极作用。因此,将居民意愿融入规划建设过程能够起到教育引导作用,提高居民可持续发展意识,进而保障雄安新区可持续发展目标的实现。