黔西地区石炭系页岩气成藏地质特征及含气性影响因素

姜秉仁,邓恩德,杨通保,韩明辉,马子杰

1.贵州省煤层气页岩气工程技术研究中心,贵阳 550016;2.贵州盘江煤电集团技术研究院有限公司,贵阳 550081;3.贵州省煤田地质局,贵阳 550081

页岩气是一种主要以吸附态、游离态等方式赋存于暗色泥页岩中的非常规天然气[1-2],相较于石油和煤等化石燃料,页岩气具有能量密度大、热值较高和燃烧产物清洁等优势,被认为是一种清洁能源[3-4]。自2009年实施第一口页岩气参数井以来,我国页岩气逐步进入实质性勘探开发阶段,上奥陶统五峰组—下志留统龙马溪组海相页岩气在重庆涪陵、四川长宁—威远等地区成功实现商业化开发,上三叠统延长组陆相页岩气在鄂尔多斯盆地实施的多口钻井中获得工业气流[5-6]。贵州地区震旦系至三叠系发育多套富有机质页岩层系,目前开展的页岩气勘探开发研究工作层系主要为志留系龙马溪组和二叠系龙潭组[7-8],在黔北正安页岩气区块获得海相龙马溪组页岩气工业气流突破,在黔北金沙和黔西盘县等地区获得海陆过渡相龙潭组良好含气显示。

石炭系旧司组作为贵州省页岩气赋存的主要层系之一,在黔西地区广泛发育,资源潜力较大[9]。六盘水市钟山区水页1井在钻至旧司组时见到良好的页岩气显示,对含气异常层段进行试气,日产气量高达20 000 m3;六盘水市高新区黔水地1井在未经压裂改造的情况下获得了稳定页岩气流[10],均显示出该地区石炭系具有良好的页岩气勘探开发潜力。目前针对石炭系旧司组页岩气赋存机理及成藏特征开展研究工作较少,主要围绕旧司组沉积环境、有机地化特征、有利区优选及勘探潜力等方面进行了少量研究工作[11-12],缺少对旧司组富有机质泥页岩发育特征、含气特点及含气性影响因素方面的系统研究。本文以黔西地区石炭系旧司组钻井岩心样品及野外露头样品为研究对象,基于有机地球化学、X-射线衍射(XRD)、覆压孔渗、场发射扫描电镜(FE-SEM)、液氮吸附、含气量现场解吸和高压等温吸附等实验测试手段,获取页岩气发育地质特征参数,分析页岩气成藏地质特征,并探讨泥页岩含气性影响因素,以期丰富石炭系页岩气发育地质理论,为研究区页岩气勘探开发提供借鉴。

1 地质背景

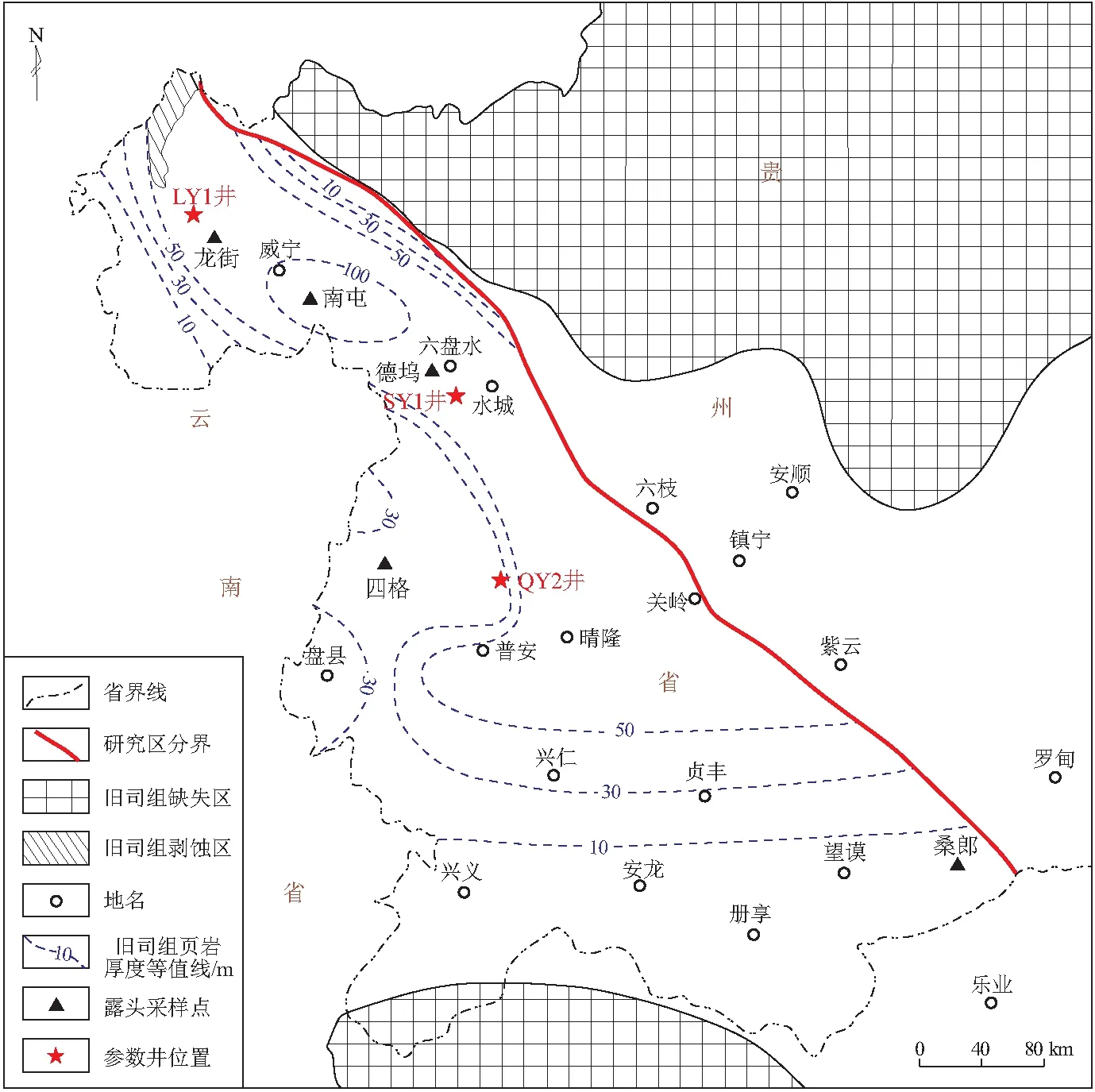

黔西地区地处扬子板块西南缘,构造上褶皱和断裂较为发育,褶皱主要为隔挡式褶皱,展布方向以北西向为主,断裂展布方向主要为北东向和北西向[13]。旧司组主要分布于贵州省西部地区,沉积环境在面上呈现出过渡变化的特点,沿北西方向至南东方向由陆相、海陆过渡相转变为海相,主要表现为5种沉积相,分别为潟湖相、沼泽相、滨岸相、浅水陆棚相和深水陆棚相[14-15]。在此沉积环境下,广泛发育了一套厚度变化较大的地层,厚度主要介于0~992 m;地层岩性多样,主要为碳质页岩、深灰色页岩、泥岩、粉砂质泥岩、泥质粉砂岩、粉砂岩,偶夹硅质页岩及煤层/煤线,岩性在纵向上呈现出“碳质页岩、泥页岩、砂岩”频繁交替出现的特征,储层纵向上表现出较强的非均质性,黑色富有机质泥页岩较为发育,累计厚度变化较大,主体介于30~100 m之间(图1)。

图1 黔西地区研究区石炭系旧司组页岩厚度等值线及采样位置

2 样品与实验

此次研究的实验样品采集于研究区内实施的页岩气参数井SY1井、LY1井、QY2井的岩心及少量的野外地质调查露头样品,岩性主要为黑色、灰黑色富有机质泥页岩。

干酪根显微组分鉴定和镜质体反射率均使用Scope.A1型显微光度计,有机碳含量的测定使用CS230型碳硫分析仪和YQ-VII油气显示评价仪,矿物组成分析使用X'Pert Powder型X-射线衍射仪,孔隙度渗透率测试使用POWER-PDP-200型覆压孔隙度渗透率测量仪,场发射扫描电镜(FE-SEM)实验使用ZEISS公司的MERLIN COMPACT型场发射扫面电镜,液氮吸附实验使用TriStar3020型低温氮吸附仪,高压等温吸附实验使用GAI-100型高压气体等温吸附仪,所有测试分析工作均是依照相关国标或行业标准完成的。

3 页岩气成藏地质特征

3.1 有机地球化学

泥页岩有机地球化学参数主要包括有机质类型、有机碳含量、有机质成熟度(Ro)。页岩的有机质既是页岩气的物质来源,又是吸附态烃类气体的重要吸附介质,其类型影响生烃强度和烃类状态。有机碳含量是评价富有机质页岩生烃潜力重要指标,有机碳含量越高生烃潜力越强,有机质成熟阶段与烃类的状态和产量密切相关[16]。

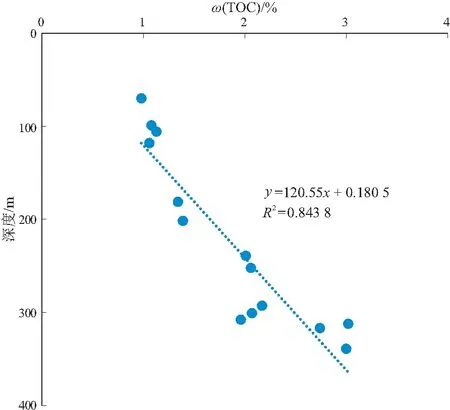

干酪根显微组分鉴定结果显示,显微组分以壳质组为主,含量大于50%,其次为腐泥组和镜质组,及少量的惰质组;干酪根类型指数(TI)计算方法结果显示,TI介于-10~86之间,有机质类型以Ⅱ型为主,并有少量Ⅰ型和Ⅲ型,表明有机质母质主要来源于海相的低等生物。当TOC含量大于1.00%时,页岩气具备聚集成藏的条件[17]。对旧司组泥页岩样品进行有机碳含量测试,结果显示,TOC含量介于0.76%~4.16%之间,平均为1.86%,主体上介于1%~4%之间,其中TOC含量大于1%的样品数占样品总数的88.46%,TOC含量大于2%的样品数占样品总数的57.69%;LY1井纵向上随深度的增加TOC呈增大的趋势(图2),整体而言旧司组TOC含量较高,优质页岩段位于下部,具备良好的页岩气发育条件。通过测定有机质镜质体反射率(Ro)来反映有机质成熟度,实验结果显示,Ro介于1.69%~3.16%之间,平均为2.36%,主体上在2.00%~3.00%范围内,处于过成熟早期阶段,Ⅱ型干酪根在过成熟阶段进入生干气高峰期[18],表明旧司组生成气态烃的能力较强。

图2 黔西地区LY1井TOC含量随深度变化特征

3.2 矿物组成

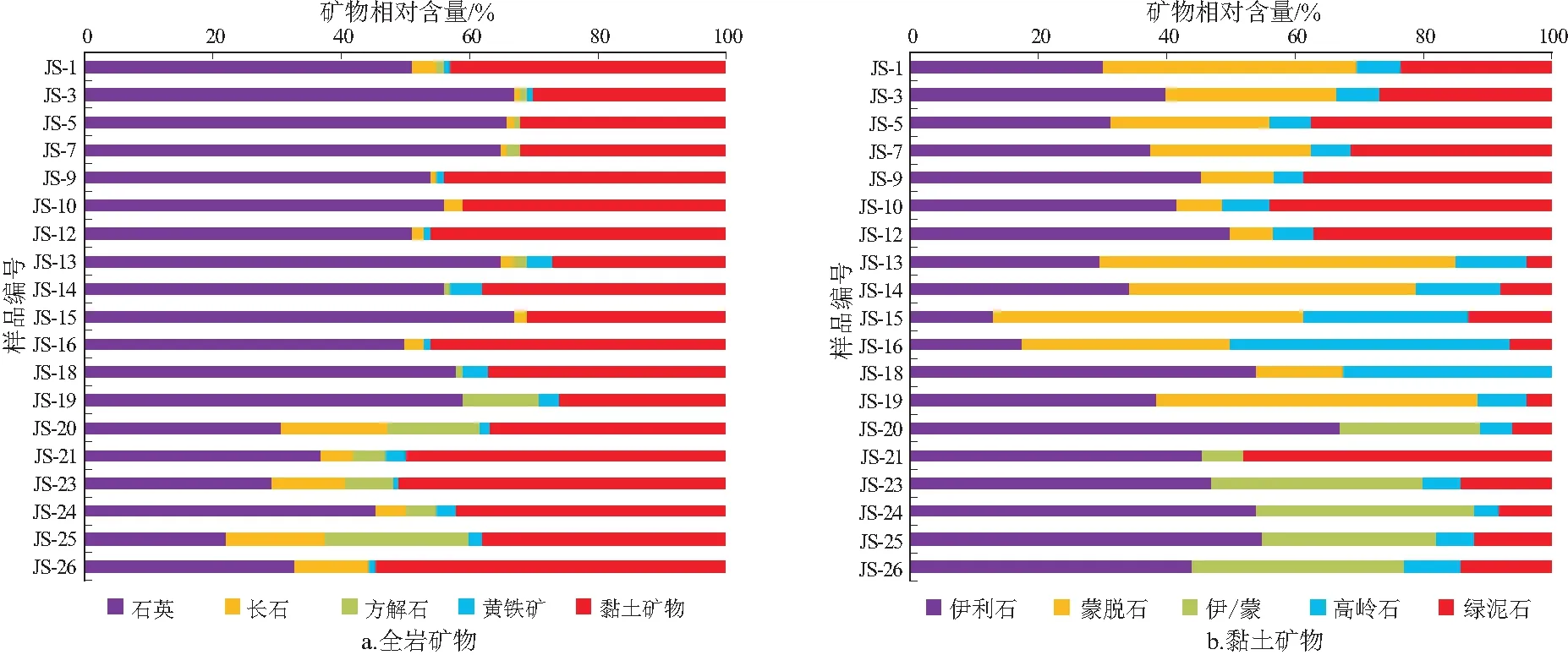

通过X-射线衍射实验分析泥页岩样品矿物组成,实验结果显示,泥页岩矿物成分主要为石英和黏土矿物,少量的长石、方解石和黄铁矿(图3a)。其中石英含量最高,介于22.11%~67.00%之间,平均为50.62%;黏土矿物含量介于26.00%~54.53%之间,平均为39.20%;长石含量介于0~16.82%之间,平均为4.49%;方解石含量介于0~22.43%,平均为3.96%;黄铁矿含量介于0~5.00%,平均为1.73%。整体而言,泥页岩矿物组成中脆性矿物含量较高,有利于页岩气开发过程中的压裂改造。

黏土矿物成分中伊利石含量最高,其次为蒙脱石和绿泥石,及一定量的高岭石和伊/蒙混层(图3b)。其中伊利石含量介于12.90%~67.00%,平均为40.79%;蒙脱石含量介于0~55.56%,平均为20.33%;绿泥石含量介于0~47.83%,平均为19.73%;高岭石含量介于0~43.48%,平均为10.96%,伊/蒙混层含量介于0~34.00%,平均为8.19 %。蒙脱石在碱性和高温条件下向伊利石和绿泥石转化,伊利石为富含K+的水介质环境、绿泥石为富含Fe2+和Mg2+的水介质环境,表明旧司组沉积时期及埋藏成岩过程中总体上为碱性高温环境,有利于富有机质泥页岩的富集和保存[19-20]。

图3 黔西地区研究区石炭系旧司组矿物成分特征

脆性指数是反映页岩可压裂性的一个直观指标,泥页岩矿物成分中的石英、长石、方解石等脆性矿物在外力作用下极易产生裂缝,有利于页岩气的开发。参考中国海相页岩气矿物组分脆性指数方法[21]计算旧司组泥页岩样品的脆性指数,公式如下:

式中:BRIT为脆性指数;V石英为石英含量;V长石为长石含量;V碳酸盐矿物为方解石、白云石等碳酸盐矿物含量;V全部矿物为所有矿物含量之和。通过上述脆性指数公式计算实验样品脆性指数,结果显示旧司组泥页岩样品脆性指数介于44.52%~71.00%之间,平均为59.07%,脆性指数整体较高,有利于页岩气开发时进行压裂改造。

3.3 储集物性

3.3.1 孔隙度和渗透率

使用覆压孔渗方法测试旧司组页岩的孔隙度和渗透率,测试的样品均取自参数井富有机质泥页岩。实验测试结果显示,页岩有效孔隙度介于0.96%~4.21%之间,平均为2.15%,渗透率介于(0.002 18~0.190 01)×10-3μm2之间,平均为0.099 87×10-3μm2,页岩的孔隙度和渗透率均非常低,表现为特低孔、特低渗储层,有机质生成的烃类气体较难运移,有利于页岩气的富集与保存。

3.3.2 微观孔隙类型

泥页岩的微观孔隙不仅能为烃类气体提供大量的储集空间,而且对泥页岩储层的储集性能有重要影响[22]。近年来,国内外众多学者对页岩储层微观孔隙类型进行了研究,对孔隙类型的划分及成因进行分析探讨,其中孔隙分类方案最具代表性的有SLATT和O'BRIEN六分法[23-25]。为研究黔西地区石炭系旧司组泥页岩微观孔隙类型,笔者采用氩离子抛光仪对样品进行处理,使用场发射扫描电镜定性分析泥页岩微观孔隙特征。在结合前人研究成果的基础上,将研究区泥页岩微观孔隙划分为4类:粒间孔、粒内孔、有机质孔及微裂缝(图4)。

粒间孔和粒内孔在石炭系旧司组泥页岩中最为发育。粒间孔通常发育在矿物颗粒与矿物颗粒接触的位置,主要有脆性矿物(石英、长石、方解石等)之间的孔隙(图4a,c,e)、脆性矿物与黏土矿物间的孔隙(图4b)、黏土矿物絮状物间产生的孔隙(图4b),微观孔隙形态各异。粒内孔通常形成于矿物颗粒内部,在成岩过程和后期构造作用均能产生粒内孔,在镜下可观察到矿物内部产生的粒内孔(图4a,b,d)、草莓状黄铁矿晶体形成过程产生的粒内孔(图4c)、矿物的溶蚀作用下产生的溶蚀孔(图4f)。

有机质在生成烃类气体的过程中会在有机质表面产生有机质气泡孔,镜下可观察到大量的有机质气泡孔(图4d,e),表明石炭系旧司组富有机质泥页岩具有较强的生烃潜力,同时,有机质孔的大量发育也为烃类气体赋存提供充足的空间。此外,在成岩和后期改造过程中会产生大量的微裂缝,镜下可观察到微裂缝较为发育(图4a,e,f),微裂缝的发育能够为油气提供存储空间及运移通道,同时有利于页岩气的成藏及后期压裂改造。

图4 黔西地区旧司组泥页岩样品场发射扫描电镜下微观孔隙类型及特征

3.3.3 微观孔隙结构

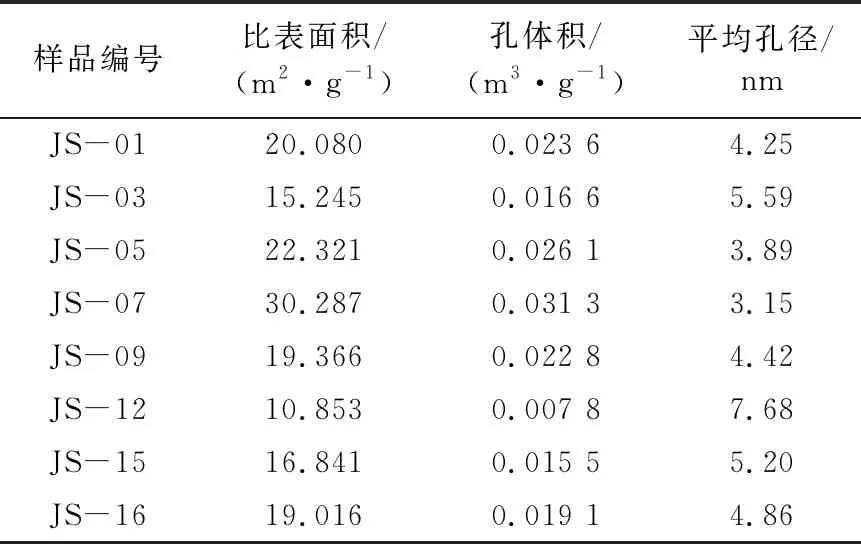

泥页岩微观孔隙结构参数主要包括比表面积、总孔体积及平均孔径等,通过液氮吸附实验研究旧司组泥页岩样品的微观孔隙结构特征。页岩的比表面积和总孔体积分别采用BET方程、BJH法计算。实验结果表明,旧司组泥页岩的平均孔径介于3.15~7.68 nm之间,平均为4.88 nm,以中孔为主;BET比表面积介于10.853~30.287 m2/g之间,平均为19.251 m2/g,孔体积介于0.007 8~0.031 3 m3/g之间,平均为0.0204m3/g(表1),可以看出,泥页岩的比表面积较大,能够为吸附气的赋存提供大量的场所。

表1 黔西地区旧司组泥页岩微观孔隙结构参数

3.4 泥页岩含气性

泥页岩含气性能是评价页岩气藏潜力大小的一个关键参数,对页岩含气性评价、有利区优选、资源量预测及计算至关重要[26-27]。泥页岩含气性参数主要通过现场解吸、等温吸附等方法获取。现场解吸实验能够获得钻井岩心样品的总含气量,是评价泥页岩含气性最为直观的一个参数,总含气量由解吸气量、损失气量及残余气量三部分组成[28]。等温吸附实验能够有效反映泥页岩的吸附性能,通过饱和吸附气量来予以度量,饱和吸附气量越大吸附性能越好。

3.4.1 现场解吸

现场解吸实验的泥页岩样品均取自参数井岩心,样品到达地面及时装罐,减少在空气中暴露的时间。解吸气量均是在钻井现场使用仪器测得,泥页岩样品装罐后开始解吸,解吸初期定以5 min间隔记录解吸气量,随着解吸气量减少逐步延长记录时间的间隔,连续解吸8 h后可根据解吸气量的大小适当调整时间间隔,当解吸气量变化很细微的时候,结束解吸,获取解吸气量;通过USBM法直线趋势拟合法获取损失气量;最后将样品送至实验室获取残余气量(图5)。对研究区内实施的SY1井、LY1井、QY2井3口页岩气参数井岩心样品开展含气量现场解吸实验,结果显示,旧司组富有机质泥页岩现场解吸总含气量介于1.37~2.94 m3/t之间,平均为1.95 m3/t(表2),整体显示出较高的含气量,达到页岩气工业开发的标准[29]。

表2 黔西地区石炭系旧司组泥页岩现场解吸总含气量

图5 泥页岩含气量现场解吸测试流程

3.4.2 等温吸附

通过等温吸附实验分析旧司组富有机质泥页岩的吸附能力大小,一定程度上模拟泥页岩样品对甲烷气体的吸附能力[30]。此次等温吸附实验测试温度为30 ℃,共测试8个平衡点,最大压力为13 MPa,吸附介质为甲烷气体。通过实验获取每个压力对应的吸附气量数据,将压力和吸附气量使用Langmuir方程曲线拟合(图6),获得饱和吸附气量。结果显示,旧司组泥页岩的饱和吸附气量介于1.58~4.52 m3/t之间,平均为3.10 m3/t,Langmuir压力介于1.76~2.55 MPa之间,平均为1.99 MPa,吸附气量总体上较高。从实验样品的等温吸附和有机碳含量测试结果可以看出(图6),TOC含量越高,吸附气量越大。如样品JS-7至JS-12,随着TOC含量降低,吸附气量呈变小的趋势,表现出旧司组泥页岩对烃类气体具备较强的吸附能力,且与TOC含量呈良好的正相关性。

图6 黔西地区旧司组泥页岩样品等温吸附曲线

4 泥页岩含气性影响因素

泥页岩的含气性影响因素较多,主要包括有机地化特征、矿物成分、储集物性、孔隙结构等[31-32]。此次研究通过分析有机碳含量、有机质成熟度、黏土矿物和石英、孔隙度、平均孔径、比表面积、总孔体积等参数与泥页岩饱和吸附气量之间的关系,探讨泥页岩含气性的影响因素。

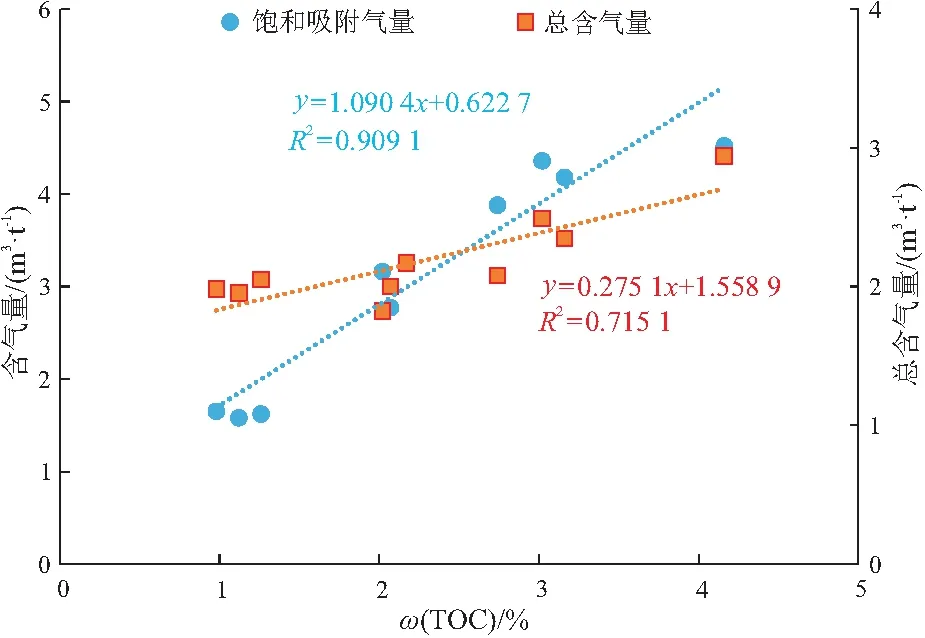

4.1 有机碳含量

泥页岩中有机碳含量对泥页岩吸附气量具有直接的影响,同时也是影响总含气量最主要的因素,两者表现出很好的正相关性[31-32]。通过对旧司组泥页岩样品测试数据分析表明(图7),饱和吸附气量随着TOC含量的增加呈增大的趋势,两者具有良好的正相关性,相关性系数R2达0.909 1;同时,结合表2中现场解吸总含气量数据分析与TOC含量的关系,可以看出随着TOC含量增加,泥页岩的总含气量表现出增大的趋势,且两者正相关性较好(图7)。整体而言,TOC含量对旧司组泥页岩含气性具有重要影响,同时有部分数据点未遵循上述递增规律。可见,TOC含量并不是唯一影响因素,还存在其他因素对泥页岩含气性产生影响。图7中两条拟合曲线交叉点处TOC含量约为2.5%,TOC含量大于2.5%的区间,泥页岩总含气量约大于2 m3/t、饱和吸附气量约大于3 m3/t;TOC含量小于2.5%的区间,总含气量和饱和吸附气量相对偏低。总体而言,TOC含量为2.5%可以作为预测研究区旧司组页岩气勘探开发甜点层段的界限值。

图7 黔西地区旧司组泥页岩TOC含量与饱和吸附气量、总含气量关系

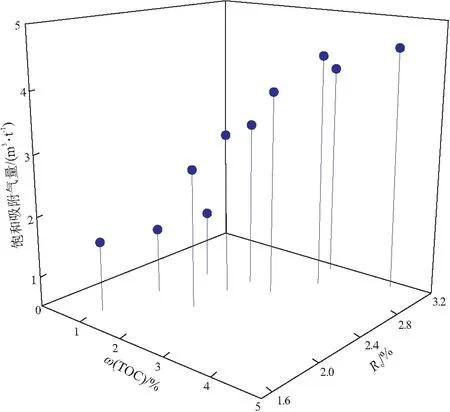

4.2 有机质成熟度

有机质成熟度(Ro)对吸附气量大小同样存在一定的影响,但看法不一。有研究认为,随着Ro的增加,富有机质泥页岩中的有机质热演化生烃从而产生大量纳米级孔隙,导致比表面积增加,吸附能力也随之增加[32-33]。通过旧司组泥页岩TOC含量、Ro与吸附气量关系图(图8)分析可知,部分实验数据点Ro与吸附气量表现出一定的正相关性,可能是由于有机质生成烃类气体时产生了大量的纳米级孔隙,提供更多的吸附介质;但是,可以观察到一些数据点Ro虽高但吸附气量较低,结合TOC数据进行综合考虑,发现随着Ro的增加,TOC含量逐步降低,这可能是由于有机质成熟度的增加只形成了少量的有机质孔隙,并未改善有机质的吸附能力,而TOC的下降却使得泥页岩的吸附能力快速降低,从而使一些实验样品表现出高Ro、低TOC含量、低吸附气量的特征。

图8 黔西地区旧司组泥页岩TOC含量、Ro与吸附气量关系

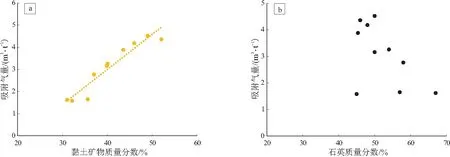

4.3 矿物成分

矿物成分是影响泥页岩吸附气量的另一个重要因素,矿物成分对泥页岩吸附气量的影响主要体现在黏土矿物含量的影响。通过黏土矿物质量分数、石英质量分数与吸附气量的关系(图9)可以看出,泥页岩黏土矿物质量分数大小与泥页岩吸附气量大小呈现出良好的正相关性,整体上表现为黏土矿物质量分数越大,吸附气量越大。石英质量分数与吸附气量大小呈现出较低的负相关性,随着石英质量分数增大,吸附气量呈减小的趋势,但相关性不是很明显,说明石英含量对吸附气量大小影响较小。通过对旧司组泥页岩石英含量与TOC含量相关性分析,发现两者无明显相关性(图9b),说明该样品中的石英来源以陆源碎屑为主[34]。等温吸附实验的泥页岩样品矿物组成中脆性矿物含量较高,脆性指数介于53.00%~69.00%之间,平均为60.50%,反映旧司组泥页岩脆性较好,有利于后期压裂改造。

图9 黔西地区石炭系旧司组泥页岩黏土矿物、石英质量分数与吸附气量关系

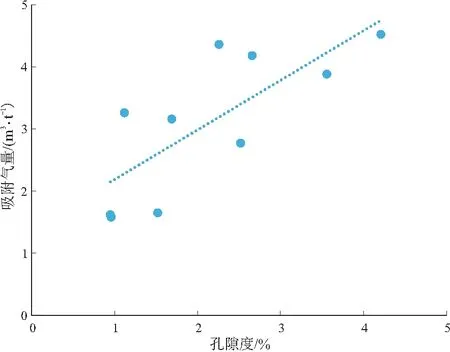

4.4 孔隙度

泥页岩的孔隙度不仅影响泥页岩的总含气量,而且对吸附气量也存在一定的影响。通过孔隙度与吸附气量的关系(图10)可以看出,随着孔隙度的增大,泥页岩吸附气量呈现出增大的趋势,两者表现出较好的正相关性,可能是由于泥页岩孔径主要分布在5 nm以内的中孔,孔隙度增加说明了岩石比表面积随之增加,可为吸附气提供更多的吸附表面。

图10 黔西地区石炭系旧司组泥页岩孔隙度与吸附气量关系

4.5 孔隙结构参数

泥页岩的微观孔隙既能为页岩气提供大量的存储空间,又能增强泥页岩对烃类气体的吸附能力。从平均孔径、比表面积、总孔体积与吸附气量关系图(图11)中可以看出,泥页岩平均孔径与比表面积呈负相关性,平均孔径越小,比表面积越大,大量发育的纳米级孔隙能够提供更大的比表面积;平均孔径与吸附气量呈负相关性,说明孔径越小越有利于页岩气的储集;泥页岩比表面积、总孔体积与吸附气量呈正相关性,表明泥页岩的比表面积和总孔体积越大,能够为吸附气提供更大的赋存空间,泥页岩的吸附气量越高。

图11 黔西地区石炭系旧司组泥页岩孔径结构参数与吸附气量关系

5 结论

(1)黔西地区石炭系旧司组泥页岩有机质类型以Ⅱ型为主,有机碳含量较高(TOC含量主体上介于1.00%~4.00%之间),有机质处于过成熟早期阶段,页岩气发育潜力较大;矿物成分以石英和黏土矿物为主,脆性矿物含量高,有利于后期的压裂改造。

(2)研究区石炭系旧司组为特低孔、特低渗储层,微观孔隙类型包括粒间孔、粒内孔、有机质孔及微裂缝4类,微观孔隙以中孔为主;比表面积和总孔体积较大,平均孔径较小,有利于页岩气的富集与保存。

(3)泥页岩现场解吸总含气量较高,介于1.37~2.94 m3/t之间,平均为1.95 m3/t,均达到工业开发的最低标准;等温吸附实验揭示泥页岩吸附能力较强,吸附气量介于1.58~4.52 m3/t之间,平均为3.10 m3/t,总体上显示出良好的含气性。

(4)泥页岩吸附气量与有机碳含量及黏土矿物含量呈良好的正相关。泥页岩孔隙度越大,泥页岩吸附气量越大;泥页岩的吸附气量与泥页岩比表面积、总孔体积呈正相关,比表面积和总孔体积越大,吸附气量越高;泥页岩吸附气量与平均孔径呈负相关,说明孔径越小的纳米级孔隙越有利于页岩气的储集。

(5)研究区石炭系旧司组下部层段泥页岩具有TOC含量较高、现场解吸总含气量和饱和吸附气量较大、脆性较好的特点,是旧司组页岩气勘探开发潜在的优质甜点层段。