踔厉奋发巾帼志 养殖攻关显担当

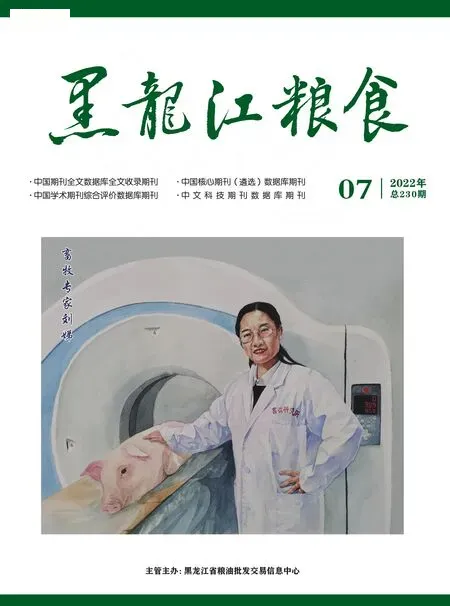

——记黑龙江省农业科学院党组书记、院长,国家生猪产业技术体系岗位科学家刘娣教授

□ 王红蕾

如果用两个词来形容黑龙江省农业科学院党组书记、院长,国家生猪产业技术体系岗位科学家刘娣教授给人留下的印象,那就是优雅和敬业。与人们印象中科学家严谨、严肃的刻板形象相比,刘娣在工作中言笑晏晏,让人如沐春风。整齐的长发,不露痕迹的淡妆,一袭连衣裙配上深色的西装外套,庄重中流露着女性的温婉和柔美。然而在这份女性的“感性”魅力之下,她欣然与之结缘的职业方向却非常“理性”——生猪产业技术研究。

执着在科学研究领域打拼的刘娣,起早贪黑是她的“家常便饭”,通宵达旦是她的“节假日聚餐”,她的团队成员们都说“熬不过刘老师”。凭借着这种“工作狂”般的敬业精神,刘娣在生猪养殖领域取得了累累硕果,不仅有效保护、推广了东北民猪,丰富了百姓餐桌,更在提升生猪种业核心竞争力、加强重大疫病防控、做好禽畜粪污资源化利用、攻克生猪“卡脖子”关键技术等重点领域实现了新的突破,为加快推进龙江生猪产业现代化做出了重大贡献。

开辟畜牧研究领域——“我来创建”

在黑龙江省农科院的发展历程中,有一段从无到有、从有到优的“创新史”,注定会被浓墨重彩地刻写入历史,那就是畜牧研究领域的开创。

做为粮食大省的黑龙江,有广袤的土地和丰富的饲草资源,如何把资源整合,发挥地域和环境优势,做大做强畜牧产业?如何实现种养加产业链条延伸?如何让农作物通过畜禽的肚子“过腹增值”?成为刘娣长期以来思考和实践的重点。2003年5月,她依据黑龙江省畜牧业“半壁江山”的发展战略,向省农科院党组提交了《关于建立畜牧研究所的可行性报告》。2004年,黑龙江省编办正式批准成立省农科院畜牧研究所,一举填补了黑龙江省农科院没有畜牧学科的空白。

建所伊始,可以说完全是从刘娣一人做起、白手起家。缺人才,她就一个个动员引进、一批批耐心培养,时至今日已发展壮大为由几十位高学历人才组成的大团队,还建立起畜牧博士后工作站,先后引进了百余名博士后,弥补了人才的不足,建立了“不求为我所有,但求为我所用”的人才资源共享模式。缺场地缺设备,刘娣便四处协调借办公场地、实验场所和共用实验设备。为了能够让畜牧研究所更快、更好地步入正轨,她更是以单位为家,以抓队伍能力提升为要务,全身心投入新所建设中。

善于创新、真抓实干、拼搏进取是刘娣工作的特点。为了实现畜牧所的全面综合发展,刘娣不仅建立了猪、牛、羊、禽、饲料、农牧循环和综合实验等7个研究室,还建立了包括胚胎、分子、细胞、微生物、化学分析及肉质检测等在内的分子育种重点实验室、种养结合重点实验室、胚胎工程中心。此外,她还建设了10公顷的畜牧科技创新基地,包括奶牛试验场、肉牛试验场、民猪试验场、饲料和生物饲料中试车间及4公顷的家禽创新基地。在她的带领下,年轻科研人员很快投入创新研究,通过胚胎移植技术,实现了“黄牛生奶牛”、“土羊生金羊”,实施的绵羊胚胎移植项目成为当时哈尔滨市规模最大的“借腹产子”工程。在刘娣和她团队的不懈努力下,研究和应用了奶牛性别控制技术;熟练掌握了奶牛体外受精胚胎培养技术并陆续出生试管牛、胚胎牛;开展民猪核心群体建设,挖掘生猪功能基因,进行克隆猪研究工作,研发出组装配套的羊高频高效繁殖技术,给养殖户带来高效收益;研发的奶公牛犊直线育肥模式,让奶牛也能出好肉……。

天道酬勤,攻坚克难结硕果。畜牧所成立不久便喜讯频传,获得了三项省科技进步一等奖。如今,从一个人、一张桌开始,黑龙江省农科院畜牧研究团队已经成为活跃在黑龙江省畜牧科技战线的一支生力军,为推动全省畜牧经济发展注入了“新动能”。

拯救濒危猪种资源——“我来搜集”

民猪是东北地区唯一一个国家级保护猪种,它的肉质坚实,口感细腻醇香,曾是我国的主要生产猪种。但由于其肥肉多、出栏慢的缺点,被我国在上世纪80年代大量引进的“洋”猪逐渐代替。

“这就导致我国东北民猪数量急剧减少,甚至到了濒危、需要保种的境地。”刘娣介绍说。面对如此严峻的情况,刘娣带领团队把地方猪保种育种和养殖技术,特别是民猪群体恢复、生猪产业发展作为主攻方向。

然而,没有民猪资源何谈民猪研究?于是刘娣决定去寻找还可能存在于偏远乡村中的民猪,建立民猪群体。在6年时间里,她领导的团队走遍了东北三省和内蒙古等地区的可能存在民猪资源的养殖场,克服重重困难,搜寻疑似民猪猪只,进行整理、筛选、鉴定,构建了可供深入研究实验和产业发展的民猪群体,核心猪群曾祖代、祖代母猪分别超过300头和1500头。同时,在黑龙江拥有民猪国家级保种场基础上,刘娣又倡导建立了民猪核心群、创新实验站、省级保种场,并与企业合作建立了多个民猪产业技术试验示范基地,以筛选的巴民杂交组合投入生产,经受了市场考验。功夫不负苦心人,刘娣苦心钻研、多措并举,最终成功挽救和保护了民猪资源,并在产业上逐渐发展壮大。

宝剑锋从磨砺出,梅花香自苦寒来。2017年,在默默守护民猪种质资源十余年后,刘娣教授团队带着“民猪”迎来了“高光”时刻:团队取得了一系列突破性研究成果,填补了民猪研究领域多项空白,首次获得民猪全基因组序列和图谱,明确了民猪起源进化;在民猪抗寒、抗病、耐粗饲和高繁殖性能及其遗传机制上做了系统性深入性探索研究,并凭借“民猪优异种质特性遗传机制、新品种培育及产业化”研究项目一举斩获了当年的国家科技进步二等奖。

周围的朋友都劝刘娣,可以停下来、喘口气。但是,“执拗”的刘娣却不满足于保种和初步产业应用的成绩,她要将民猪等地方猪由保种状态推广到更高的产业大发展阶段。“我的心愿就是和水稻专家一同打造‘一白一黑’餐桌主食主菜,即龙江的‘大米饭配红烧肉’,其中,‘一白’是东北大米,‘一黑’便是东北民猪。”刘娣语气坚定,誓要实现这一愿景。

为了更好地开展科技创新和产业服务能力,刘娣以加快产、学、研高效融合为突破口,倡导成立了地方猪产业技术创新联盟、黑龙江省黑(民)猪产业联盟、伊春民猪(森林猪)研究院,共同致力于地方猪的科研创新、开发和利用推广工作。在十几年中,边创新边推动产业化。通过科企合作创立了“巴民壹号”、“雪猪”等多个民猪品牌;民猪及其杂交组合推广到海南、福建、江苏、河北、吉林等地,获得产业认可,市场销售量逐年增加,民猪也高频次进入消费者视野。东北民猪真正打入了“中高端”猪肉市场!

科研创新永不止步,刘娣团队捷报频传。目前,团队培育的“松巴民”配套系已进入申报配套系倒计时,有效加快了龙江生猪产业现代化发展的步伐。

解决种养循环难题——“我来攻关”

“当前我国农业种养之间存在着严重的纽带断裂,农业资源利用出现严重的错位,造成农业资源承载和农业农村环境污染双重压力。”在刘娣看来,农业可持续发展的一个重要瓶颈就是农业养殖污染问题。要解决占农业污染“半壁江山”的畜禽养殖污染问题,畜禽粪污资源化利用是重要路径之一。

2014年元旦刚过,一场围绕“黑龙江省绿色种养循环产业技术创新”的头脑风暴,在哈尔滨市呼兰区孟家乡和平村哈尔滨鸿福养殖有限公司内热火朝天地开展起来。刘娣教授依据前些年试验、示范等总结出来的成果,在会上提出了“黑龙江省绿色种养循环互作”概念。在她的大力倡导和组织下,一场产学研合力破解畜禽养殖污染、种养结合难题的战役在她团队的扩展领域打响了!

“解决畜禽养殖污染是构建绿色种养循环格局的关键所在”。冬日的哈尔滨,室外温度冲破-30℃是家常便饭。为了监测猪粪低温腐熟发酵情况,刘娣带领团队成员们不但要经受严寒的考验,更要在猪粪腐熟堆上爬上爬下进行实验。常常是手和脸被冻得又红又肿,身上还沾满了挥之不去的“特殊”味道。但正是在这样的艰苦环境中,刘娣带领团队根据承载力测算进行产业种养匹配、生产半径和规模的设计规划,研发了不同种养模式下的生产标准和技术体系。团队成员说:“在刘老师的策划指导下,我们团队研制的低温固氮菌、腐熟发酵剂,可以在-42℃以上使猪粪与林草、秸秆、菌糠等发酵到75℃,70天腐熟还田、还林”,谈到这些专业成果,团队成员的自豪溢于言表:“这项技术不但解决了种养结合的关键问题,还建立起了龙江民猪绿色养殖循环农业的新模式。”

2017年1月,刘娣带领团队申请的“农业农村部种养结合重点实验室”正式获批,成功跻身农业农村部重点实验室学科群体系,成为国内仅有的两个种养结合重点实验室之一。在重点实验室的资助下,刘娣和团队成员们立足黑龙江省实际情况和农业发展需要,通过研究已开发出了以猪-林模式、猪-玉(米)模式、牛-玉模式、鹅-玉模式、鸡-玉模式为代表的“畜-玉模式”,以猪-稻模式、牛-稻模式、鸭-稻模式、鱼-稻模式、蟹-稻模式为代表的“畜-稻模式”,以猪-瓜果菜模式、猪-菌糠模式为代表的“畜-瓜果菜糠模式”和以牛-草模式、羊-草模式、鹅-草模式、鸭-草模式为代表的“畜-草模式”等,在黑龙江、内蒙古、新疆、山东等多个省份建立了实验示范基地,创造了可观的经济效益、环境效益和社会效益。

能观大局,能知细微,刘娣教授把心血倾注在生猪领域科技创新上,她出众的工作能力和耀眼的人格魅力获得了社会各界的点赞和认可。她被评为全国杰出科研人才、全国农业杰出科研人才;担任了农业部种养结合重点实验室主任、国家现代生猪产业技术体系岗位科学家;省畜牧兽医学会理事长、省重点领军人才梯队(畜牧学)带头人,省创新工程畜牧体系首席专家、省生猪体系首席科学家、省头雁团队头雁,2022年被推选为省首届女科技工作者协会会长等。先后获得“全国三八红旗手”、“全国农业科技先进工作者”、“全国畜牧行业先进工作者”、“全国畜牧富民十大功勋人物”、“科学中国人2017年度人物”、首届“龙江最美科技工作者”……,一系列荣誉称号接踵而至,而厚厚一摞的荣誉证书却被她锁进了抽屉。

当世而不绝,处世而不俗,立世而不惊。面对上上下下的好评,刘娣却有自己的诠释:“我只是畜牧研究领域的一名科技工作者,取得的成绩离不开同事们的共同努力。我要做的事情还有很多,我还要跟大家一道,一步一个脚印去完成。”踔厉奋发巾帼志,养殖攻关显担当。如今,走上领导岗位的刘娣依然坚守在科研一线,带领她的团队孜孜不倦为科研,笃行不怠勇攻关,为再创养殖行业新辉煌而执着奋斗着。