学以致用 用以促学 学用相长

——例析质量守恒定律应用的教学策略

洪 涛

(云南大学附属中学,云南 昆明 650031)

质量守恒定律的学习是义务教育阶段学生开始认识到化学反应中的各物质之间存在定量关系,初步形成变化观的关键。同时也是从定性向定量的角度认识和研究化学变化的转折点,是学生书写化学方程式和进行化学计算的理论依据。对质量守恒定律的学习我们一般引导学生经历“认识-理解-应用”三个思维发展过程,“应用”是学习的最终目的,是学习的动力源泉,是学习的重要途径,是学习成效的重要检验标尺。

1 提升理性认识能力

例1 你认为“水变汽油”是否可行,请说明理由。

【教学策略】“水变汽油”可能大部分学生都知道是不可行的,但理由是什么,如何表达,学生就犯难了。我们应该引导学生作出理性判断,需要“摆事实、讲道理、作结论”。对于“水变汽油”这一变化而言,事实:汽油中主要含有碳、氢两种元素,水由氢、氧两种元素组成,不含碳元素;原理:化学反应前后元素的种类不发生改变;结论:水变汽油不可行。

【迁移】将红热的木炭伸入浓硝酸中(HNO3)产生的气体不可能是( )

A.NO2B.CO2C.O2D.SO2

解析:木炭和浓硝酸中都不含硫元素,不可能生成二氧化硫,答案为D。

2 求未知物质的化学式

【教学策略】首先,我们要引导学生要明确由分子构成的物质的化学式,可以根据每个分子中所含的原子及其个数来确定;其次,学生要明确化学反应前后原子的种类和数目不变,即原子守恒。而学生的障碍点可能是不知道从何处入手,怎么入手。因此,我们可以引导学生观察化学方程式,从没有未知物的一边入手,本题从化学方程式的右边入手,确定原子种类及其个数,即:C原子2个,O原子6个,H原子4个;然后,再看化学方程式的左边(不算未知物),C原子0个,O原子6个,H原子0个;对照右边,不够的原子需要X来补充,即:每个X分子要提供2个C原子和4个H原子,由此,可推断X的化学式为C2H4。注意不能写成2CH2。

【迁移】过氧化钠化学式为Na2O2,可作为潜艇中的换气剂。其中一个反应的化学方程式可表示为:2Na2O2+2CO2=2X+O2,X的化学式为。

【解析】我们从化学方程式左边入手,左边:Na原子4个,C原子2个,O原子8个;再看化学方程式右边(不算未知物),Na原子0个,C原子0个,O原子2个;对照左边,可知2X要提供4个Na原子、2个C原子、6个O原子,即:每个X中含有1个Na原子、1个C原子、3个O原子,所以X的化学式为Na2CO3。

3 对化学反应的微观示意图进行分析

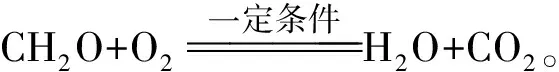

例3 甲醛燃烧可用如下微观示意图表示。下列叙述正确的是( )

A.该反应为置换反应;

B.参加反应的单质和化合物的质量比为32∶15;

C.生成物均由两种元素组成;

D.反应生成了三种物质。

【教学策略】对物质及其变化进行“宏观、微观、符号”表征是化学学科特有的思维方式。所以,我们首先要引导学生把这个变化用化学符号表征出来,根据每个分子中所含的原子及其个数来确定其化学式,写出反应的化学方程式,只有根据化学方程式才能计算反应物、生成物间的粒子个数比和质量比;其次,我们要引导学生注意不要被微观示意图中的表面信息所蒙蔽,微观示意图有时可能只展示了分子种类的变化,还没有配平,还要注意给出的反应物是否全部参加反应。

观察微观示意图,我们发现,反应前有2个氧分子,反应后还有1个氧分子,说明参加反应的氧分子只有1个。根据图示,反应的化学方程式可表示为:

【迁移】汽车尾气中常常存在某些有害气体。部分有害气体转化为无害气体的微观示意图如下。下列叙述不正确的是 ( )

B.反应后氮元素的化合价降低了;

C.反应前后原子的种类和数目都没有发生改变;

D.生成化合物和单质的质量比为11∶7。

4 进行密闭容器内化学反应的相关计算及分析

例4 化学学习常用化学思维去认识和理解世界,下列说法错误的个数有

物质甲乙丙丁反应前质量/g1051220反应后质量/g8530x

① 反应中甲和丙的质量比为1∶8;

②x=4;

③ 该反应化合反应;

④ 乙可能是催化剂;

⑤ 若甲与丁的化学计量数之比为2∶3,则其相对分子质量之比为3∶16。

A.1个 B.2个 C.3个 D.4个

【教学策略】首先,要引导学生明确以下几点:①化学反应前后物质的总质量不变;②化学反应生成了其他物质的同时,反应物被消耗,所以质量减少的物质就是反应物,减少的质量就是参加反应的物质质量,质量增加的物质就是生成物,增加的质量就是反应生成的物质质量,质量不变的物质可能是反应的催化剂,也可能是与反应的无关物质;③反应中,各物质的质量比是固定的,质量比等于相对分子质量与化学计量数的乘积之比。

其次,解决此类问题的基本思路:根据质量变化关系→确定反应物和生成物→写出反应的表达式→判断反应的基本类型→求出各物质之间的质量关系(等量关系或比例关系)。其中,解题的关键是找到反应前后物质的质量变化关系,试题常以多种形式呈现,如:表格、柱状图、饼图、坐标图、刻度图等。受昆明市教育科学研究院孙应伦老师的启发,我们可以把其他形式的信息转化为表格信息。

根据题意,可将表格信息完善如表1。

表1 完善信息后的例4表格

【迁移】在一密闭容器中,有甲、乙、丙、丁四种物质,反应前各物质的质量关系如下图刻度纸所示(例如:丙的质量为 5 g,丁的质量为 3 g),充分反应后,在同一张刻度纸上再次记录各物质的质量变化:刻度线Ⅰ向左移动16格;刻度线Ⅱ向左移动8格;刻度线Ⅲ向左移动8格。下列说法正确的是( )

A.该反应是化合反应;B.丙一定是催化剂;C.反应后丁的质量为 8 g;D.反应生成的乙和丁的质量比为1∶1。

【解析】本题反应前后物质质量变化关系的呈现方式比较新颖,学生会感觉到比较陌生,以至可能读不懂题,无从下手,我们可以结合题目信息在刻度纸上画出反应结束后的情况,如图1所示。

图1 反应结束后的示意图

再把反应前后物质的质量关系以表格的形式呈现如表2。

表2 以表格形式表现的反应前后物资关系

反应的表达式为:甲→乙+丁,属于分解反应,反应中甲、乙、丁的质量比=16 g∶8 g∶8 g=2∶1∶1。答案为D。

5 推断物质的组成

例5 某纯净物 9.2 g,在足量的氧气中充分燃烧,生成 17.6 g 二氧化碳和 10.8 g 水。推断该纯净物的元素组成;求出该纯净物中各元素质量比及原子个数比。

解题思路:根据元素种类守恒,X中一定含有碳元素和氢元素,可能含有氧元素,再根据CO2质量求出碳元素质量,根据H2O的质量求出氢元素质量,C元素质量+H元素质量=X的质量,则X中不含氧元素,若C元素质量+H元素质量 【迁移】某化合物在足量的氧气中完全燃烧,消耗 6.4 g 氧气,生成 8.8 g 二氧化碳和 3.6 g 水。下列判断错误的是 ( ) A.参加反应的该化合物的质量为 6.0 g; B.该化合物一定含有碳、氢、氧三种元素; C.该化合物中碳、氢、氧三种原子的个数比为2∶4∶1; D.该化合物中,氧元素的质量分数约为53.3%。 例6 将 25 g 氯酸钾和二氧化锰固体混合物加热,充分反应,冷却后称量固体的质量为 15.4 g。计算反应前固体中氯酸钾的质量分数。 【教学策略】第一,我们要引导学生从定量的角度认识化学方程式,它可以表示反应物、生成物各物质间的质量关系,即等量关系和比例关系,质量比=相对分子质量与化学计量数的乘积之比,准确的质量比是计算的关键,这就需要相对分子质量和化学计量数要准确,也就需要反应物和生成物的化学式要书写正确,化学方程式要配平;第二,我们要引导学生分析题目中所给数据,只有实际参加反应的反应物质量或生成的物质质量才能代入化学方程式计算;第三,我们可以通过教材中例题展示的步骤和方法引导学生建立解题模型,帮助学生建立计算的思路和规范的解题格式;第四,我们还需要引导学生进行思维发散,可以通过化学方程式求出质量比,计算相关物质的质量,同时也可以根据质量比求出相对分子质量或相对分子质量之比,求出化学计量数之比。 【解析】解题关键是找到哪种物质的质量可代入化学方程式进行计算,我们要引导学生首先分析数据,25 g 是氯酸钾和二氧化锰的混合物质量,15.4 g 是氯化钾和二氧化锰的混合物质量,并非生成的氯化钾的质量,不能代入化学方程式计算。该反应生成氧气逸出,反应后固体减少的质量=生成的氧气质量,即生成的氧气质量=25 g-15.4 g=9.6 g。 解题模型如表3。 表3 例6解题模型 【迁移】在反应A+3B═2C+2D中,已知A和C的相对分子质量之比为7∶11,当 5.6 g A与 19.2 g B恰好完全反应后,则生成的D的质量为。 【解析】将题目信息带入解题模型如表4。 表4 带入题目信息的解题模型 质量守恒定律的应用不仅仅只有这六个方面,它的学习和应用贯穿于整个中学化学,对我们引导学生建立守恒观念和形成守恒思想有着重要的作用。6 根据化学方程式的简单计算

7 结语