不同形状丁坝河床特性试验研究

章瑜

(塔里木河流域干流管理局,新疆库尔勒 841000)

0 引言

塔里木河河道泥沙大量淤积,河床不断抬高,不仅影响水流形态、河床地形和基质组成方面的多样性,也破坏水生生物栖息地和生态健康[1,2]。丁坝是广泛使用的河道整治和维护建筑物,其主要功能为保护河岸不受来流直接冲蚀而产生掏刷破坏,同时在改善航道、维护河相及保护水生态多样化方面发挥着作用[3-4]。

在丁坝的设计过程中,有很多参数如长度、高度、方向和渗透性需要考虑。且不管几何形状和布局的细节如何,不可透水丁坝都是相对活跃的结构,而透水丁坝(或称桩堤)在控制水流方面属于相对被动的结构。不透水丁坝对局部水流结构有显著影响,流速在其方向和大小上都发生了改变,导致出现明显的坡脚冲刷和相应的尾流沉积。透水丁坝也会通过降低流速来影响水流方向,影响比不透水丁坝要小得多。一般而言,局部冲刷发生在透水丁坝的坝趾和坝身,水流分离发生在不透水丁坝或透水丁坝的坝头周围,并导致两种丁坝趾部发生类似的河床变形。此外,不透水和透水丁坝都存在相对的尾流区,在两种丁坝的下游都观察到泥沙沉积。下文通过将不透水和透水丁坝以不同的方式组合,采用实验室试验方法研究新型丁坝在混合沉积层中产生的水力特性和形态后果。

1 试验设计

试验在新疆塔里木大学实验室的直倾水槽中进行,水槽内有循环供水系统。水槽长8.0 m,宽0.4 m,深0.4 m,上游附有1.5 m 长的进水槽。在进水箱和水槽连接处附近安装一个柔软且可渗透的衬垫,以抑制水流集中,并可最大限度地减少波浪形表面。沉淀槽位于进水槽下游4.0 m 处,长1.7 m,覆盖有0.2 m 厚的硅砂,形成活动河床。沉淀槽上下游部分用0.2 m 厚的木板固定。水槽末端设置一个0.5 m 长的沉沙池,后接尾门。

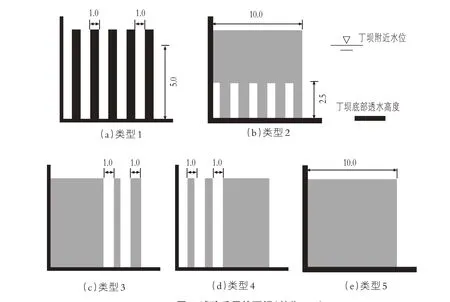

图1 试验采用的丁坝(单位:cm)

丁坝安装在活动河床区水槽的右侧,丁坝垂直于水槽侧,在整个试验过程中保持非淹没状态。试验中采用了5 种类型的丁坝,如图1 所示。类型1 为透水丁坝,类型5 为不透水丁坝,类型2~4为透水丁坝和不透水丁坝的混合结构。

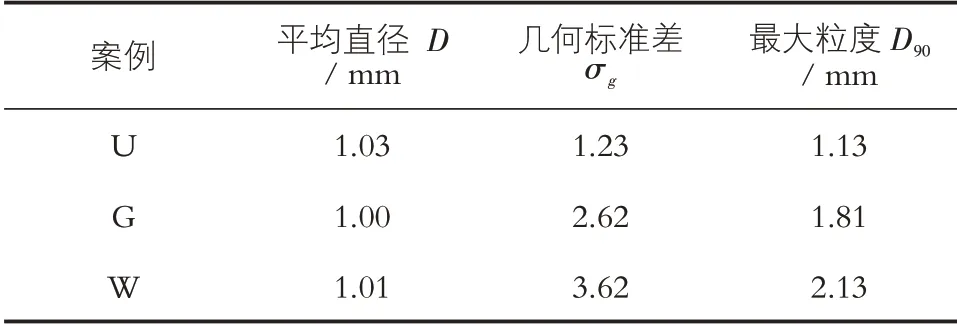

表1 泥沙特性

试验使用3种河床泥沙,平均直径约为1.00 mm,但分布曲线变化很大。表1 列出了与初始河床泥沙颗粒相关的重要参数,不同沉积层的试验分别称为案例U(均匀情况)、案例G(间隙级配情况)和案例W(良好级配情况)。

2 试验过程

共进行15 项试验,所有试验均处于清水冲刷状态。根据沉积层类型和丁坝类型对试验进行标记,例如,案例U1指在均匀沉积层上进行透水丁坝试验。在每次试验之前,用刮片将沉积层表面整平,再用装有阀门的塑料软管从下游向水槽缓慢注水以调整排放量。当通过调整水槽末端尾门高度达到所需水深时,启动水泵并将其设为所需排放量。

每次试验完成后,水会慢慢排出,以免干扰河床结构。用高分辨率激光位移计(型号LK-500)测量床面高度。泥沙不均匀时,通过使用特殊取样勺在丁坝附近取样,测量表层河床物质成分变化,取样深度约为2.86 mm。完全干燥后,使用嵌套式筛柱及高分辨率天平(UW220 H)对泥沙样品进行分析。由于不同沉积层中丁坝周围的局部冲刷和沉积模式很相似,因此仅在案例W 的试验中测量流场。在水槽中施加相同水量,并在水槽中分布PVC 示踪剂和记录视频用于PIV[5](粒子图像速度)分析表面速度,横向和纵向截面的速度场用EMV(电磁测速仪)记录,EMV 上的L 型探头可以测量水平和垂直方向的速度分量。

3 结果与讨论分析

3.1 丁坝周围的河床高程变化

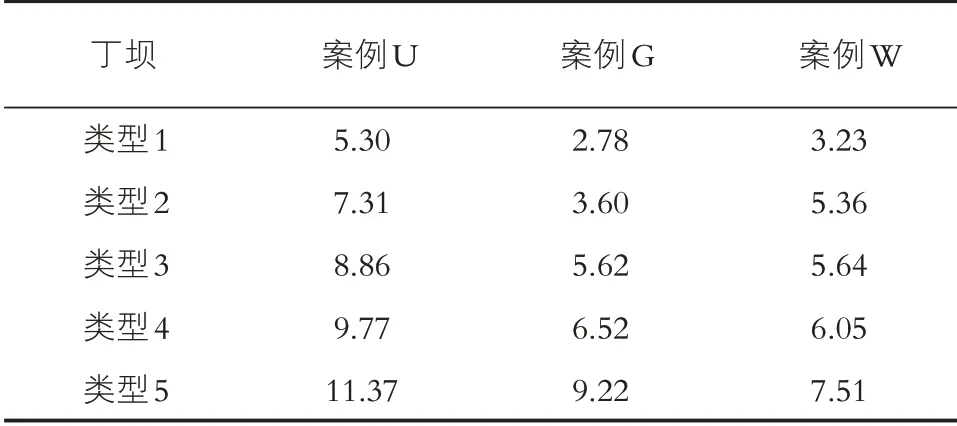

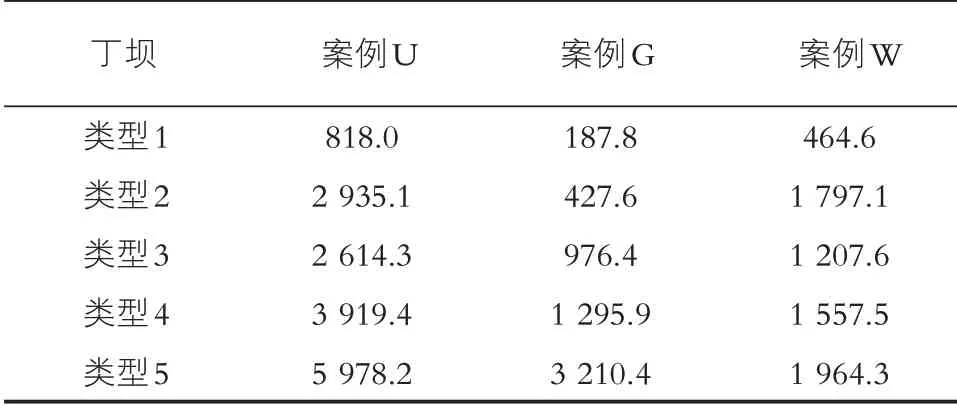

图2 为各丁坝附近河床水位从初始平床到最终阶段的变化。可以看出,尽管丁坝类型和泥沙不均匀性存在差异,但每个构筑物周围的河床结构通常遵循丁坝周围的典型冲刷沉积形态。但最大冲刷深度、局部冲刷坑体积和尾流区沉积等形态细节有所差异。为了进行更定量的分析,提取了这些代表河床特征的控制参数,在表2~4 中列出。表2 显示了每种情况下的最大冲刷深度。

图2 从初始平床到床面高度的变化

表2 最大冲刷深度cm

在同一沉积层上,从类型1 到类型5 最大冲刷深度逐渐增加,不透水丁坝出现最严重的局部冲刷,透水丁坝冲刷深度最小。不透水丁坝坝趾周围的强半马蹄涡系统使冲刷坑扩大,由于部分水流会通过透水丁坝和每个桩间距周围的压缩马蹄涡系统,因此,坡脚处的半马蹄涡变得相对较弱,从而影响局部冲刷坑形成。可见,混合丁坝周围的局部冲刷强烈依赖于半马蹄涡和压缩马蹄涡的强度。

对于特定类型的丁坝,均匀河床上的局部冲刷深度远大于非均匀河床,这是由于局部泥沙分选和冲刷坑表面形成护面层。而级配良好的河床上冲刷坑并不总是大于或小于间隙级配河床上的冲刷坑,冲刷深度在很大程度上取决于丁坝类型。类型1 和类型2 中σg或D90越大,冲刷坑越深,类型4 或类型5 则相反。非均匀河床的冲刷坑深度与类型3 丁坝周围很相似,与σg或D90没有系统相关性。

半马蹄涡在上游呈锥形,下游呈拉长状,坡度相对较缓,会导致局部冲刷。另一方面,桩群周围的压缩马蹄涡会导致上游陡坡和下游缓坡的河谷形成冲刷坑。混合丁坝局部冲刷坑几何形状显示出的混合型特征,如图2。产生的冲刷坑几何形状与组合方法密切相关。因此,通过选择混合丁坝的组合方法,可以在一定程度上控制冲刷坑的几何形状。

对于特定类型的丁坝,均匀沉积层的冲刷体积比非均匀沉积层的冲刷体积大得多,如表3。此外,更深的冲刷并不一定对应更大的冲刷量,冲刷体积通常从类型1 增加到类型5,类型2(带状结构)除外。将案例G 系列与案例W 系列进行比较,发现丁坝周围的泥沙体积更大,颗粒尺寸范围更广。换句话说,与级配良好的泥沙河床相比,间隙级配泥沙河床更难被侵蚀。

表3 冲刷坑体积cm3

冲刷坑附近的尾流沉积对丁坝性能检验也很重要。表4 列出了不同类型丁坝后的最大沉积深度,发现无论沉积层类型如何,不透水丁坝后的沉积高度都大于透水丁坝。由于混合丁坝局部流动结构的复杂性,与最大冲刷深度相比最大沉积深度的分布模式变得有些随机。但在所有结构中,类型2 结构后的沉积深度始终排在前列。

表4 最大沉积深度cm

3.2 丁坝周围的粒度变化

不同于天然冲积河流中的下游河谷泥沙细化,丁坝周围河床表面粒度分布较为复杂。一般来说,河床表面已完全粗化,在丁坝下游会出现一层相对较细的沉积带覆盖在相对较粗的沉积结构上,称之为砂带,且砂带位置肉眼可见。在砂带内采集额外的泥沙样本进行分析,每个非均匀情况下的无量纲粒度分布见图3,即案例G 和案例W 系列。图3 中散射表示基于常规采样点的冲刷床与初始平板的平均粒度比,带状区域显示根据特殊采样点的砂带区域内冲刷床与初始平板的平均粒度比。

将丁坝附近定性分为引流区、局部冲刷区、主流区和丁坝后的尾流区,常规取样点的平均粒度表明接近引流区略微粗化。但也会观察到比初始河床更细的泥沙样品,尤其是W 系列,其σg或D90相对较大。由于该区域的河床剪应力大于沉积混合物组成的临界剪应力,导致河床粗化。对于σg或D90相对较大的泥沙河床,细泥沙会被困在粗颗粒的空隙中,而不直接暴露在水流中。因此,在某些特定位置,细泥沙比例可能会增加。在局部冲刷坑中,泥沙明显粗化,尤其是在结构趾部附近,但在G5 和W2 冲刷面上部可检测到细泥沙,这些细泥沙是被冲刷坑中的漩涡系统抬升,并滞留在冲刷坑内相对较高的位置。在靠近水槽左侧的主流区,由于水流加速,河床经历显著粗化。远离水槽左侧,主流区与尾流区交换,颗粒尺寸差异很大。一般来说,粗细泥沙颗粒在横向上的交替分布很明显。

3.3 丁坝周围的速度场

河床变形特征与丁坝附近的流场密切相关。文章对典型横纵截面下W 系列的表面水流结构和速度剖面进行分析,并探讨其对泥沙输移的影响。

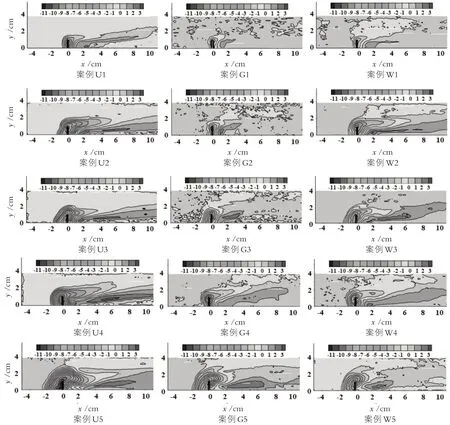

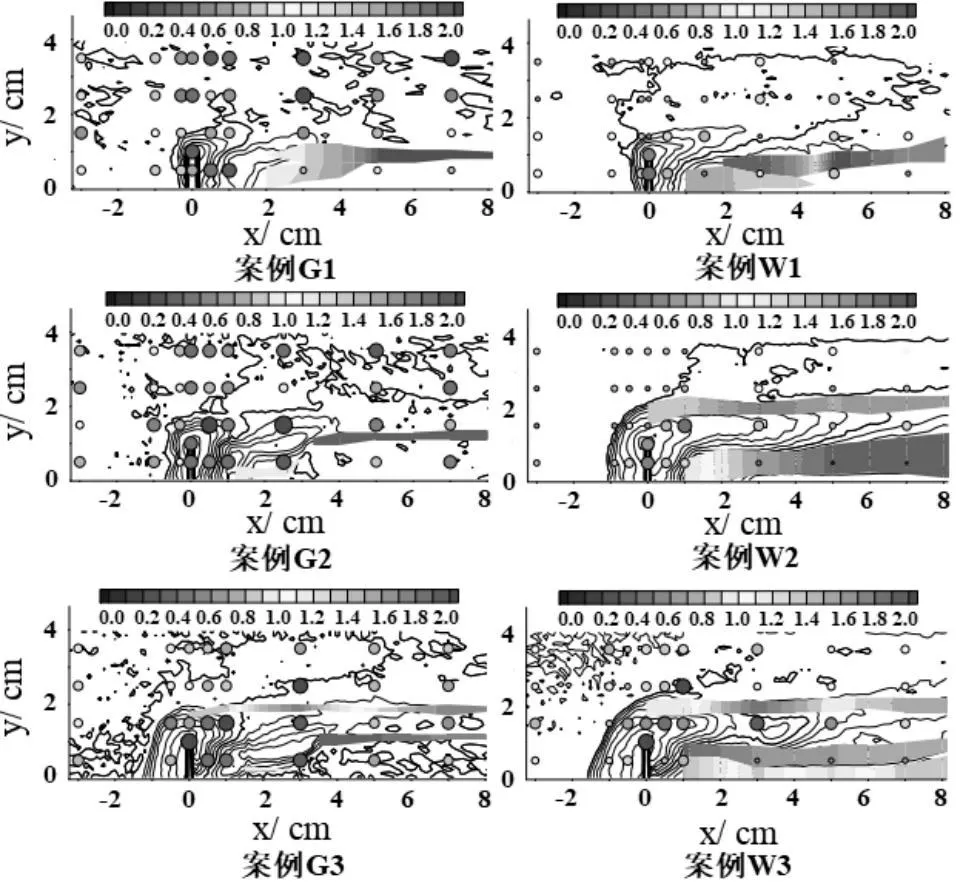

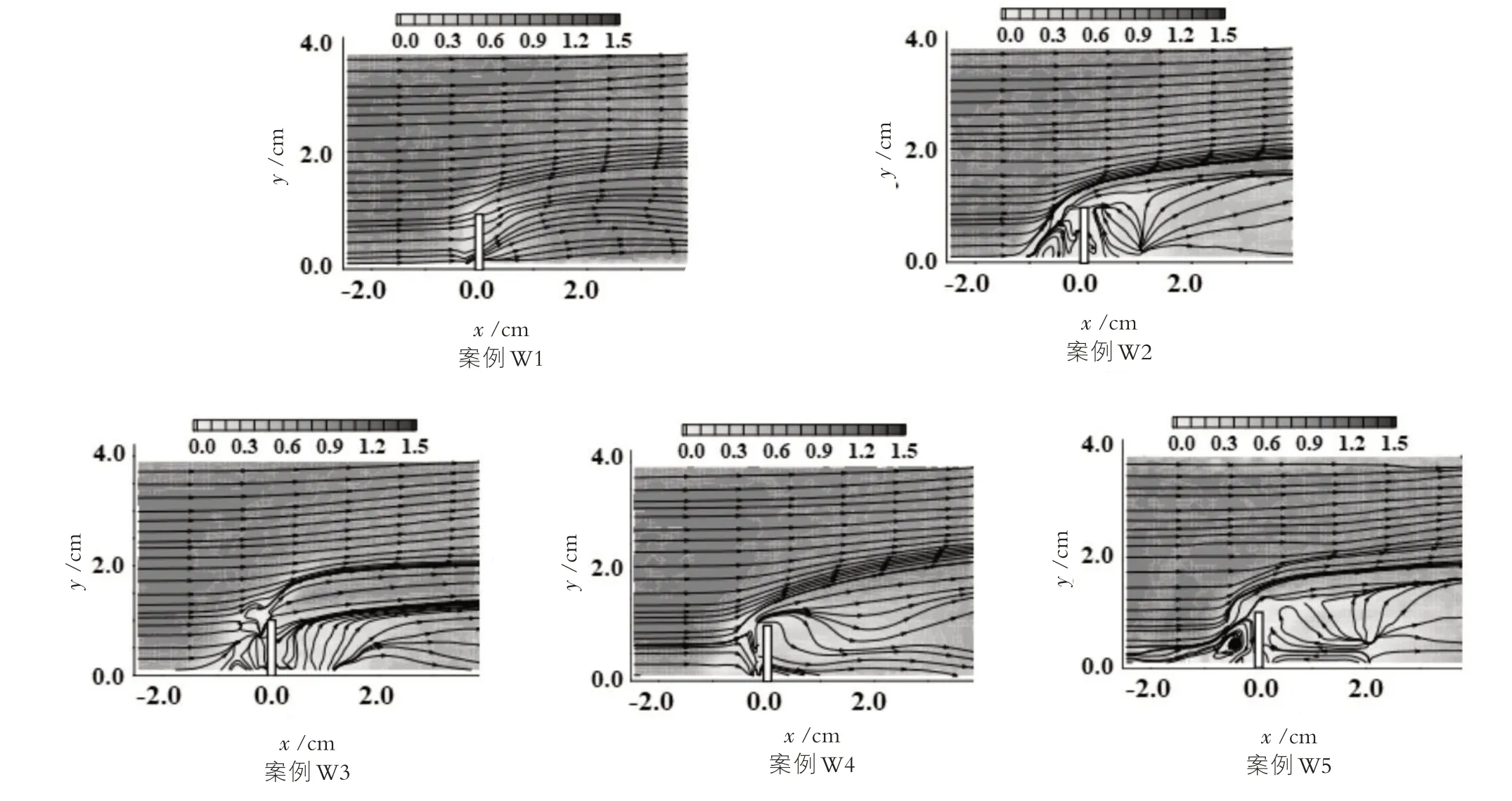

PIV 测量得出的冲刷面上的流线如图4 所示。尽管受影响的区域因情况而异,但每种结构附近都可以明显观察到速度降低和偏转。透水丁坝水流略微偏转到主流的堤坝附近,水面上没有大尺度漩涡系统。然而,水流被不透水丁坝阻挡,流型发生显著变化。在堤坝上游侧观察到循环流,在尾流区观察到辐射流,两者都是丁坝附近大型三维漩涡的重要组成部分。此外,低速区的面积在类型5 中最大,在类型1 中最小,类型3 和类型4 的流线是类型1 和类型5 流线的混合类型。根据桩的位置,辐射流在一定程度上会失去特性。值得注意的是,类型2的流线更接近类型5,在这种情况下,循环流和辐射流都是可见的。然而,与类型5结构相比,类型2的循环流不太发达,辐射中心更靠近丁坝,这是因为除结构本身外,局部冲刷坑的几何形状在流线形成中也有重要作用。

图3 泥沙粒度分布和砂带

研究设置3 个截面:截面A 位于丁坝上游,截面B 位于丁坝下游,截面C 距离丁坝稍远。发现丁坝坝趾处的水流分离(即强横向速度分量)在每种情况下都很明显;丁坝截面B 后水流结构非常复杂,在大多数情况下可以观察到水流循环;截面C 中的水流结构解释了砂带的形成,横向速度分量的方向变化通常在河床脊附近观察到。

图4 水面上的流线

4 结语

综上所述,通过对混合泥沙中不同类型丁坝河床变化特征和相应的水流结构进行试验研究,将不透水丁坝和透水丁坝以各种方式组合,并对其水文形态进行了研究,丁坝类型对局部冲刷和尾流沉积特性及泥沙平均粒径的变化有影响。在泥沙混合物的情况下,在丁坝下游观察到砂带,主要由横向泥沙分选过程引起的。混合丁坝周围的水流结构和河床特性是透水丁坝和不透水丁坝的组合。带状结构会导致大量局部冲刷,但冲刷深度相对较小,在促进尾流沉积方面表现良好。

大面积的冲刷孔为水生物种提供了理想的水池栖息地,对改善河流生态具有潜在的意义。冲刷深度的小幅度对结构本身的安全意义重大。尾流区沉积是保护河道堤岸免受侵蚀的一种很有前景的方法,也是创造新土地的有效途径。基于这些事实,对涉及环境、生态、安全、经济、农业和土地利用等各种问题的河流管理而言,带状结构的应用可提供有前景的解决方案。此外,今后还需探索用于带状结构和其他类型丁坝性能的可靠预测及评估工具。