“历史热”需要冷思考

何国胜

历史学热了起来,各个知识付费平台上,历史知识的课程总在“热门”版块。同时,一些老学者也再次走进大家的视野,广受欢迎。人们企图从他们丰富的历史经验中找到当下问题的答案。

这种感受的出现,很难与新冠疫情脱开关系。一种现实的声音频频在朋友间和社交媒体上出现:我们见证并经历了历史。可这种经历意味着什么?未来又该往何处去?普遍迷茫中,自然生发了从历史中找寻种种经验的需要。

重新阅读历史,我们发现,过往不曾被注意的很多细节和面向,很长时间以来被忽视了、遮蔽了。

那么,此时此地、此情此景,我们应该读什么样的历史,又应该怎样进入历史?借助历史的视角观之,当下发生的一切对普通人意味着什么?带着这些问题,南风窗记者与复旦大学文史研究院副研究员段志强展开了一场对话。

没有遗忘就没有历史

南风窗:疫情来临后,有人感慨,以前读历史忽视了瘟疫对人类历史的影响和改变,为什么我们过去读的历史好像不太关心这一块?

段志强:传统的历史学都以政治、军事及大人物的行动为中心,不是特别关心瘟疫、环境、气候这些问题。我们现在总觉得历史学是记录过去的,但其实在古代,历史学的主要功能往往并非如实记录过去,而是反映兴衰或是强调某些道德、树立某些人格榜样。瘟疫等问题和上述“历史主体”没有太大的关系,所以过去历史学对这一块比较忽视。

第二个原因是,尽管在五六十年前学界就已出现了很好的关于瘟疫的历史研究著作,但它似乎一直缺乏一个契机进入大众层面。大众心目中关注的历史热点跟学界有很大不同,这次新冠疫情就提供了一个契机,使大家忽然发现,原来历史学家早已研究过不少关于瘟疫的历史。

还有一个很有意思的原因:瘟疫在历史上曾造成非常大的损害,但似乎瘟疫过去之后,大家就不愿意再提起了。有学者说,这可能是人类社会修复心理创伤的一种手段。

我们今天总觉得了解过去的瘟疫,可以帮我们更好地处理现在的事情,预防未来的问题。但在公共卫生体系建立之前,这一套愿景根本不存在。这种情况下,你再了解瘟疫也见效不大,所以古人不太会反复提及过去的瘟疫。

南风窗:现在经常能看到人们讲,“我们正在见证和经历着历史”,对普通人而言,这意味着什么,我们怎么去面对和记录这些?

段志强:我也经常听朋友这样说。有一个问题是,为什么说我们现在见证了历史,我们过去难道就没有见证历史吗?我们之前过的那种日子难道就没有资格被称为历史吗?我觉得这其中至少有两个层面的关系。

一是“变”与“常”的关系,就是我们觉得好像常态不是历史,生活发生了改变才是历史。另外一个层面是“主动”和“被动”的关系。能掌控的生活,我们不觉得那是历史,而当我们被动地裹挟到一些事情中,我们会觉得这是历史。

我觉得我们对历史的定义产生了误解,当然这个误解首先是历史学家造成的。在过去的历史观念当中,似乎只有那些变化的、特别是我们难以控制的剧烈变化、那些外在于我们的东西,才是历史。

我能理解为什么我们现在会说自己在见证历史,但我也想提醒一下,我们每天都是在见证历史,并不是说只有这种大事发生了,我们才见证历史。反而那些我们能掌控的日常岁月,正是我们创造历史的时候,这些突变的日子,是我们被裹挟的时候。

当然,我不是说这些变化不重要了,但它的重要性是通过未来的发展来体现的,也就是说,今天到底重不重要是由以后来决定的。

南风窗:那我们应该怎么记述这段历史?

段志强:问题的关键在于这个“我们”是谁?这段历史总是会被记录下来,那到底以谁的立场,以谁的视角来记录?

官方有官方的记法,个体也有自己的记法。我觉得最重要的事情是:今天或许正是一个很好的契机,可能是人类历史上,至少是中国历史上少有的,让大量的普通人有机会、有能力也有愿望记录下自己正在经历的历史的契机。

智能手机普及后,我们有了最方便的记录媒介。不管网络的表达空间有多小,你总能找到留下你这一记录的角落。你可以随意记述几句,或者就拍照片,拍照片本身就是一种记录。

不用想着同历史学家一样试图把这段经历完整记录下来,那是不可能的。而且就算你记录了片段,你的手机相册可能以后也不会打开,或者你手机坏了、丢了,这都是很正常的。只不过当记录的人基数足够大的时候,总有一些会留下来,也总有一些会被看到。

没有遗忘就没有历史,如果我们把所有的事情都记下来,那么世界上就根本不存在历史这种东西。

南风窗:但在当下这种热点不过夜的時代,人们更容易遗忘和被紧接而来的热点淹没。很多事情重复发生,似乎也一再表明,人们从历史中学到的唯一教训就是不吸取教训。

段志强:我觉得,遗忘是天赐给人类的礼物,如果没有遗忘的话,我们每个人都活不下去。

网上的热点一个盖一个,这是大家薄幸寡恩吗?不是,因为人脑承载不了那么多信息,尤其是承载不了那么多负面信息。其实历史也是这样,没有遗忘就没有历史,如果我们把所有的事情都记下来,那么世界上就根本不存在历史这种东西。就像你无法画一幅1∶1比例的地图一样,如果你画出1∶1比例的地图,所有人都不要生活了,干脆住到地图里。

你提到的人类不从历史中吸取教训这事其实比较复杂。什么叫不吸取教训?有些错误我们持续地再犯,比如今天我要励志减肥,但是过两天我又胡吃海喝,这是很多人的状态。这是不是遗忘导致的不吸取教训呢?恐怕不是,这可能更和人的本性有关。

扩展到社会来说就更复杂。如果我们把这些历史都研究得很透彻,是不是就不会重蹈覆辙?我觉得这忽略了人类社会的复杂性。我们每次面临的问题都和它的具体环境有关,而这些具体环境总是在千变万化。但我们可以避免一些人为的陷阱,由那些人为的遗忘造成的人为的陷阱。

要看到多元的视角

南风窗:我们刚开始聊了瘟疫,除此之外,我们还有哪些可以重新发现历史的视角?

段志强:我说一句“暴言”:所有的事物都是视角。在历史学界研究比较多的,除了我们刚才讲的瘟疫,还有气候和环境。也有人关注一些物质条件,比如说从地理的视角、从水的视角、从风的视角,比如有一些学者就在推动一个叫季风亚洲的研究计划,因为季风和航海、气候都有直接关联。

还有很多别的,人们生活中的各种各样的物、精神和社会的元素都是视角。从人来说,每个人都构成一种视角,每个群体也都构成一种视角。我一直主张每个人都要有自己的视角,而且这个视角是不可取代的。也许最后没有人注意你,但是你的视角就是你生活的全部。

我最担心的就是,我们每个人的视角最后被磨平了,因为总有人想磨平我们的视角,很多时候我们还会主动配合这种磨平。磨到最后,大家看到的都是一样的东西。可现实并非这样。

所以,历史的多元视角非常重要。当我们从不同的视角去看这个世界的时候,我们会看到这个世界是立体的。

南风窗:人的历史,有的时候讲交流和共同的部分,有的时候讲分化和冲突,我们现在好像到了一个既在讲共同,又在讲不同的时候,有点茫然无措,你觉得此刻我们应该着重讲什么?

段志强:我觉得不是我们要讲什么,而是我们怎么讲,这一点很重要。不管是交流融合还是分化冲突,都是历史的组成部分。

一种常见的误区是:我们强调人和人不一样的时候,会忘记其实大家差别没有那么大,很多东西是通过人和人之间的交换和互相启发后才出现的。但当我们强调互相交流的时候,我们也忘了人和人为什么会分化,好像我们觉得人和人的分化、冲突是不正当的。

这还是我们说的历史的多元视角问题。交流融合和分化冲突其实都是同时存在的,在任何时代都是。我们或许应该意识到它们各自有各自的动力、原因,我们可能不喜欢冲突,觉得大家和和美美的挺好,但是这个愿望本身并不能取消那些摩擦。同样,那些冲突甚至战争也没法取消人与人之间的共通之处。所以我觉得,有时候我们的历史表述过于单一了,产生一种天真的想象。

其实,人类社会本身的运行轨迹,就是什么样的都有,多元歧出。交流融合当然好,分化冲突也不一定就是坏。没有分化,就没有丰富多彩的人类文化。所以,历史学应该揭示这些逻辑的复杂性。同样一个事情,我们要看到它在不同层次、不同的时段上有不同的意义。

中国文明相比于世界其他文明来说有一个鲜明的特点—文明核心的地理区域一直没变,一直在黄河中下游地区。但这会带来一个误解,好像我们觉得地理区域没变,那么人也没变,文化也没变,其实不是。

南风窗:中国历史上也有过大规模的人口迁徙和移民,这促进了互相的友好交流。比如你在《从中国出发的全球史》里讲到的,江南是移民的产物,其实中国的西北也是移民的产物。中国的历史,不停地在各民族、各地区人民之间的互动中形成。

段志强:不但江南、西北是移民的产物,中原地区也是移民的产物。我们不能想象似乎有一个不变的中心地带,然后边缘都是通过中心地带的扩张或是人口输出形成的。

并非这样。即使是传统上被认为是华夏地区的地方,也是有人迁进、迁出,这是常态。中国文明相比于世界其他文明来说有一个鲜明的特点—文明核心的地理区域一直没变,一直在黄河中下游地区。但这会带来一个误解,好像我们觉得地理区域没变,那么人也没变,文化也没变,其实不是。

地理虽然没变,但是人口、血缘、文化一直都在变,当然具体历程是非常复杂的。这是首先要说明的一个问题。另一个问题是,国家一直都有限制流动的作用。今天我们遇到了一些新问题—国界变得越来越坚硬了。过去虽然也有国家,有边疆地区,但是国界相对而言是比较柔性的。

国界越来越坚硬之后,很多原本并不一定以国界划分的事情,现在变得越來越以国界划分,比如说语言、文化、饮食、信仰,甚至植被、地貌等等。这也意味着国家对于人的生活越来越重要了,我们的思考被国家视角主导。

国家视角会遮蔽掉一些东西。比如说饮食。中国国家范围内有各种食物,北方草原、西北戈壁、青藏高原、西南山区都有很特别的饮食,但我们想象中的“中餐”仍然主要是汉族的饮食习惯。这就是国家与文化的一种错位。当然,以国家为本位思考问题,本身没有错,不过我们也不要忘记了其他视角。

举个例子。我父亲年轻的时候弹棉花,那种传统的弹花弓,像弓箭一样。后来我看一幅几百年前的意大利油画,画的就是一个弹棉花的人,那人背的弓跟我小时候见过的一模一样。我当时想,若没有语言的障碍,他和我爸爸肯定能聊到一块去。但让我爸爸和一个中国的皇帝坐在一起聊,他们能不能聊到一起?我看够呛。

历史学受欢迎不是什么好事

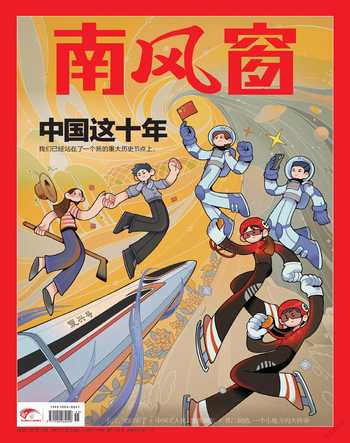

南风窗:感觉近来历史热了起来,比如关于历史的知识付费课程多了起来,出现在大众面前并受到大家的喜爱,这意味着什么?

段志强:直截了当地说,我认为历史学受欢迎不是什么好事。我每次听别人说你们这一行又热起来了,我都非常沮丧,为什么?

我觉得一个理想的状况应该是大家都去关心未来,或者至少是关心现在。比如在影视剧当中,我认为最好是有很多科幻的作品,想象未来是什么样的。也应有很多剖析现实、表现现实生活的作品,有少部分讲过去的,大家娱乐一下就可以了。但现在刚好反过来,我们是讲过去最多,现实的家长里短的还有一点,讲未来的很少,甚至出现一些既不讲过去、又不讲现实、还不讲未来的题材。

南风窗:是不是现在大家有些想不清的问题,在向过去要答案?

段志强:是的,这是问道于过去,人都是在迷茫的时候会问道于过去,当你遇到一些不知道怎么办的事情,你可能会找老人来问一问。

对过去充满兴趣,不是一定不好,而是要看对什么样的过去充满兴趣。如果你看到的过去都是像宫斗剧那样,勾心斗角,大家争来争去的内容,就有问题了。中国历史也好,人类历史也罢,争斗、权谋只是一小部分,还有无数的人在创造、劳动,他们用尽聪明才智,发明一些技术、工具、制度、文化,然后让社会延续了这么长时间。我们为什么不表现那些呢?

也可能因为我们的社会本身就是一个高度竞争性的社会,所以我们看过去时看到的也是过去的人在如何竞争。小到宫斗这样的竞争,大到文明之间的战争。

宋代伟大的思想家朱熹,他有一句话我觉得非常适合现在。他说历史书有什么好看的,历史书就是“相斫书”,你砍我我砍你。朱熹告诫他的学生们不用看太多历史。

历史学家不容易被欺骗,但是历史学家很容易去骗人。我们接受采访或者聊天时,经常会鼓吹历史学的价值,但说这个话的时候我相当心虚。因为并不是所有的历史学作品都符合我们刚才说的那些价值,也并不都是我们想要的那种历史学。

宋代伟大的思想家朱熹,他有一句话我觉得非常适合现在。他说历史书有什么好看的,历史书就是“相斫书”,你砍我我砍你。朱熹告诫他的学生们不用看太多历史。

就以我熟悉的中国历史学来说,特别是大众所了解的历史学,整体上还是自上而下的视角,站在国家、士大夫精英文人的立场上来看待这个社会。当然,这样视角不是说不对,只是说它是视角之一,不能遮蔽别的视角,比如自下而上的视角。

南风窗:寻找人类社会的规律,建立因果性,是社会科学的执着追求之一,怎么样才能既不迷失于浩如烟海的细节和事实之中,又能掌握理论的能力,而不执迷于一家之言?

段志强:我觉得细节和事实才是真的历史,而理论正是一家之言。所以掌握理论的能力就等于执迷于一家之言。有句话叫“理论是灰色的,而生命之树常青”。我的理解不一样,我觉得生活是灰色的,而理论之树长青。

生活本身是多样的、混杂的、模糊的,是灰色的,而理论之树永远有新的东西。今天有人提这个理论,明天又有新的。如果我们想象会有一些宏观的理论能让我们把握历史趋势,这本身是一种迷思。理论是不断被否定的,所以它总是在不断变化,不存在一种终极理论可以解释历史、把握历史。但是理论更是多元共存的,理论不是答案,理论也是一种视角。

其实你这个问题有点接近另一个问题—我们怎样避免历史的碎片化?好像我们接触到碎片的历史,就觉得有一种不满足,像是掉进了一个汪洋大海里,找不到岸边。

但我要提醒的是,碎片是历史的本质。这和我们刚才谈的遗忘的问题有关。有遗忘才有历史,抛去那些被遗忘的大多数,记住的这些比较少的东西,就是历史的碎片。历史本来就是在这些碎片当中,如果你能接触到各种各样的浩如烟海的细节和事实,我觉得是一件比较幸福的事。

我们每个人都生活在细节和事实当中,而不是生活在理论当中。所以为什么要害怕细节和事实?那就是生活本身。

但另一方面,理论的一个作用是让我们看到特定的细节和事实,如果没有理论,有些事实你可能永远不会注意到。比如说瘟疫,如果没有今天人们对于瘟疫和历史关系的理论化理解,那么我们今天可能不会看到那么多历史上的关于瘟疫的信息,这是理论的意义。可我们不能反过来,不能把细节和事实看成手段,而把理论看成目的。我们应该把理论看成手段,把事实看成目的。这可能是历史学和其他社会科学不一樣的地方。