在事物本身找寻意义

——《千年女优》的存在主义解读

周雨翔

(西南民族大学中国语言文学学院,四川成都 610200)

《千年女优》是日本著名动画电影导演今敏叙事节奏极其紧凑的意识流动画电影的代表之作,与今敏其他作品不同的是,《千年女优》更多关涉到了日本民族的历史与现实。《千年女优》于2001年上映,在此之前的日本社会状态是世纪末的经济大萧条导致当时的日本年轻人普遍产生迷茫的心态。此种迷茫颓废的社会情形在二战结束时的西欧也弥漫着,而兴起的存在主义思潮无疑是当时面对这一困境的解决药方之一。存在主义从现象学发源,以海德格尔、萨特、加缪为代表的思想家反思现代性问题与人的境遇——原子化的个体正如同《等待戈多》里的两位流浪汉,困囿在无穷无尽的等待中,找寻不到人生的意义。在存在主义者看来,回到事物本身去找寻意义不失为一种面对荒谬人生的方式。作为在新千年上映的电影,《千年女优》有对当时的年轻人迷茫情绪的回应,但从该部影片的意识流技法以及符号学、叙事学等角度来看,笔者认为,其内核更多是指向存在主义。

在目前关于《千年女优》的研究文献中,有较多论文专注于其形式层面上的研究,如蒙太奇分镜、视听语言等等。尚未有学者在理论层面的统摄下兼从形式和内容方面进行阐释。基于此,本文将以存在主义的视域来切入对于《千年女优》的分析与解读,围绕着意识流镜头语言如何展现荒诞世界、千代子演员的身份如何体现存在的非本质主义,以及如何在叙事循环下指明应在追逐过程本身找寻意义这三个方面进行论述。

一、意识流镜头语言:荒诞世界的显现

意识流这个概念最早由美国的机能主义心理学家詹姆斯提出,法国直觉主义哲学家柏格森又进一步提出心理时间不可切分的“绵延”的观点。到了二十世纪中期,瑞典著名导演伯格曼最早将意识流技法运用于其电影《野草莓》中。在这部影片中,八十岁高龄的医生伊萨克在前往母校参加荣誉学位颁发典礼的路上,婚姻的失败、爱情的渴求与空有的荣誉承载于伊萨克来回穿梭的梦境、幻觉与现实中,意识的流动成了老人孤僻现实生活中心灵的慰藉与救赎。

《千年女优》和《野草莓》一样有着类似的框架结构,它先是以倒叙的方式,即电影剧组的社长立花源也前去采访已经退休的著名女星藤原千代子,年迈的老太太开始追忆起自己的过往:一场浪漫的邂逅开启了她的演员生涯——在一个雪天,千代子救下了一位被追杀的画家,对他产生了情愫,并相约第二天见面,但画家还是因迫害离开了日本前往满洲,并留下了一把钥匙。千代子也借着成为演员的契机,踏上他国,怀揣着钥匙寻找着仅有一面之缘的画家,不断追寻着画家的踪影。作为一部意识流动画电影,其同《野草莓》一样完全不局限于现实世界,它随着千代子的记忆转入她曾上演过的一部接一部的电影,巧妙地运用戏中戏,打破了过去与现实、时间与空间的界线,在展现日本民族历史的同时连接贯穿着千代子的一生。

“荒诞”一词通常被用来指述不合理、不合逻辑、不可理喻和悖谬,在存在主义哲学,尤其在加缪的哲学中,荒诞表现出现代人普遍面临的生存困境:现代人被抛在这种处境中无处可逃,他唯一能做的只是如何面对荒诞并在荒诞中生存。在《千年女优》这里,荒诞世界的显现的立意极为深刻。当千代子回忆起银卫电影公司的星探对还是学生的她的挖掘时,今敏巧妙地通过视角错位使得立花源也踏入了千代子的记忆和电影世界,立花源也类似于伊萨克一样,他在千代子的世界中遇到了曾发生过的事。今敏营造千代子的世界主要通过千代子“跑”的情景来实现,在“近似性剪接”的运用下,“跑”不仅完成了画面之间的转场,且实现了叙事时空的转换。千代子自身的记忆与其所演影片杂糅在一起,完成了意识流剪辑拼接。在千代子乘坐的火车遭受袭击时(此时为昭和时代),千代子打开车门的一刹那便转场至她所演的电影《妖怪之城》(あやかしの城)里,场景瞬间切换至日本战国时代。当被火烧毁的宫殿的柱子倒塌,即将砸到公主千代子时,立花源也从旁观者身份转换到了行动者身份:他扮演成戏中的武士救下了千代子——从这出戏开始,立花源也便数次介入到了千代子命运轨迹的转变当中,如转场至《千代子的忍法七变化》(千代子の忍法七変化)时,他扮成侠客去吸引千代子的敌人;转场到《雪的绝唱》(雪の絶唱)中时,他帮助千代子从妓院逃跑。在意识流镜头语言下,立花源也不断介入并协助千代子,但随着意识流的转场,又不断显现出新的情景。如果说以旁观者视角观看往事已经足以荒谬,那么当成了行动者后,在强力介入后依旧无法摆脱困境,这种人生的荒谬感无疑更深一层。

二、演员职业:存在的非本质主义

“女优”在日语里的意思是女演员,以“千年女优”作为影名,足以体现千代子所演角色的时间与空间跨度之大。存在主义作家加缪将唐璜、征服者和演员视为荒诞人的代表,他认为在短短的时间里,演员使人物在五十平方公尺的舞台上诞生和死亡,荒诞从来没有表现得如此充分、如此长久。作为一名演员,千代子演绎过医生、教师,公主、艺妓、宇航员等等,在这诸多职业的原型下,千代子一个人浓缩了一个个的个体所组成的人类群体。莱考夫和约翰逊认为,大量日常传统的语言是隐喻性的,隐喻意义都是由最终出自我们经验的相关性的概念隐喻(conceptual metaphor)映射出的。人们常说“人生如戏”,这一几乎在任何语言相通的概念隐喻表达在《千年女优》这里显得尤为精确。千代子自我人生的“戏”、所演人物的“戏”与整个人类群体的“戏”相互叠衬,荒诞感便可见一斑。

演员的生涯使得千代子焕发光彩,然而从符号学角度看,这却又是一份最为特殊的职业:极易造成身份与自我的矛盾割裂。身份是和对方、符号文本相关的一个人际角色或社会角色,自我是自我所采用的所有身份的集合。演戏本身是无定性的,存现于这个世界中或是人们想象中的过去、现在及未来的某种身份都有可能集于一位演员身上。然而,未曾经历过的身份却又需要通过想象去建构与模拟,一言一行需要在特定的场域里显得与所演角色的身份高度相似,外延表征的相似性模仿与内涵内部精神的空缺无疑形成巨大的落差。

影片通过回忆与戏中戏勾勒出了千代子从影视界新人慢慢成为“东京的麦当娜”的成长史,但与其事业的蓬勃发展相对的,是周围人对她的反向期待。在千代子的回忆中,她的演员之路一开始是被她母亲所阻止:“她应该嫁个好人家,把我们的店好好经营下去。”在她名气最盛时,母亲再一次告诫她:“你永远不可能是人们心中的麦当娜,女人的幸福来自家庭”——这组镜头之后,在同一榻榻米机位下,今敏迅速地将场景从千代子与母亲的对话转场至她与岛尾咏子的对手戏,随后便是大泷导演编排的闹剧:让岛尾咏子悄悄偷走千代子的钥匙。千代子的心“好像有一部分就这么随钥匙而去,也早过了继续做梦的年纪”,她于是便和大泷导演结婚了。一旦脱离了演员身份回归到现实生活中,她便是被母亲教导回归家庭的女儿,是只能在家里处理家务的大泷导演的妻子。饰演的角色身份的受人青睐与现实人际中身份的处处受到压制又进一步形成割裂感。生理性别是一种与生俱来的身份范畴,女性却常常是被压抑成相对于男性的第二性的存在,由此造成了千代子女性身份的被束缚性与演员身份的不可定义性形成了巨大的张力与反差。当然,这两种身份的对抗在千代子意外找到了被大泷藏起来的钥匙后,演员的身份最终还是摆脱了女性身份的束缚:在影片的最后,千代子饰演宇航员驶向宇宙(此时所演戏份与所寄予的美好想象是相互交融的),演员身份得益于结尾宇航员的“所指”含义因而进一步升华。作为一种难以被定义的、非本质主义的职业,演员的内在与存在主义的观点不谋而合。女性主义作家波伏瓦认为男性将自己标榜为本质与主体,并将女性建构为他者的存在,才使得男性自己成为第一性,因而波伏瓦采用存在主义的道德观:人通过计划作为超越性来确立自己,通过不断超越,向无限开放的未来扩张,才能实现自由。存在主义“存在先于本质”的核心观点,认为没有任何人能被定义。人(此在)在本质上总是它的可能性,因而这个存在者可以在它的存在中“选择”自身,获得自己本身;它也可能失去自身,或者说绝非获得自身而只是“貌似”获得自身。在整部电影中,千代子的演员职业和女性性别是构成冲突的二元对立核心要素之一,而演员的不可定义性又使得整部电影趋向于无限衍义,从而消解了性别的本质的固化,形成开放性文本。

三、叙事循环:在事物本身找寻意义

按照结构主义叙事学的观点来看,一个文本自足的结构之中便可呈现出它的意义。《千年女优》中出现的莲花、月亮和钥匙、老巫婆和转轮成了指向该部影片循环叙事的三类意象。

立花源也拜访老年千代子时,千代子在初次见面便提到,她很喜欢莲花,在诗歌中莲花代表着纯真。在影片接近结尾处,在千代子病危时,有一朵红莲花的近景特写,这也完成了对开头莲花的呼应。千代子最初离开母亲去演戏的动机仅仅是单纯想要找寻那位画家,画家本人在千代子的心中逐渐被抽象成了一个符号化的希望般的存在,她渐渐忘却了他长什么样,只记得要永远一直去追寻他。因而,在一头一尾的莲花镜头下,纯真是莲花赋予千代子从头至尾不变的秉性。在千代子帮助画家隐瞒了他的行踪后,他们抬头看到窗外的月亮时,画家对她说,“明天才是满月,可我更喜欢现在的月亮。满月之后,月亮就开始亏缺。直到明天,还有希望。”画家因迫害离开了千代子,千代子最大的目标便是将钥匙归还给画家。每当千代子遇到阻挠时,钥匙便会叮的一声亮起来,似乎在提醒着她不要忘记她的目标。月亮代表着希望,钥匙代表着初心,月亮与钥匙共同构成了千代子的行动原动力。在千代子上演的《妖怪之城》中,老巫婆首次出现,她转着转轮来到了千代子身边,留下了整部电影中反复出现的一句话:“你将永世在不灭的爱火中饱受煎熬”。转轮在佛教里寓意着轮回,老巫婆的话语在之后的情节里也都一一印证。转轮与老巫婆共同暗示了千代子陷入循环往复的追逐中。

笔者发现,在整部电影中,千代子作为演员所演戏份虽然角色不同,但她所演的每部影片故事结构呈现出高度相似性。以下从A到D排列,按顺序选取整部电影中千代子所演影片时间占比较多且较为典型的进行叙事语法分析:

A.《妖怪之城》:战国时代末期,公主千代子在战乱中找寻主公(画家),被老巫婆诅咒,房柱坍塌,武士立花源也冲上前去救下公主。

B.《千代子的忍法七变化》:平安时代,侠女千代子欲救出困在草笼里的画家,被岛尾咏子一伙人算计,侠客立花源也相助杀敌。

C.《雪的绝唱》:江户时代,京都艺妓千代子想要离开妓院找寻画家,被大姐岛尾咏子教训并关在妓院,浪人立花源也相助脱逃。

D.《怪杰黑天》:同为江户时代,平民妇女千代子协助藏匿画家时,被追捕者刀疤男认出,蒙面大侠立花源也现身,呼唤马儿将千代子载走。

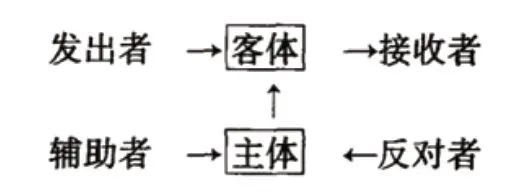

格雷马斯曾在普罗普和苏里奥这两位叙事学家的理论基础上建构出施动者模型:以主体追求的愿望对象(客体)为轴,愿望对象(客体)位于信息发出者与接收者之间,而主体的愿望则投射在辅助者和反对者。如下图所示:

根据该图与上述A到D的故事梗概,我们再进一步进行对应:主体是千代子(假定为X),客体是形而上的理念上的抽象的画家,或是说是其带来的恒定的希望(假定为Y);发出者是平行时空中不同时期的不同世界,接收者是作为具体化的个体的存在的画家;辅助者是立花源也(假定为Z),反对者是岛尾咏子、刀疤脸男或老巫婆(假定为P)。将以上的分析抽象成一句话,即为:X追逐着Y,却受到P的阻拦,但在Z的帮助下解决了遇到的阻拦,也走向了下个循环。

在这样的叙事循环的建构下,目标(客体)被永恒地悬置在可望而不可即的彼岸。当个体耽溺于难以达到的目标,又将全部意义付诸此时,绝望感毫无疑问便会充斥个体。因而,只有将意义从虚妄的目标拉回到事物的本身时,对于个体方才有所依托和慰藉——这也是存在主义者尤其是加缪一以贯之所强调的。

加缪在《西西弗神话》里塑造了一个苦痛的西西弗的形象:“诸神判罚西西弗,令他把一块岩石不断推上山顶,而石头因自身重量一次又一次下落。”千代子的追逐,隐喻了当代人的人生困境。石头推上去落下来的一个循环,也恰似人生的日复一日、年复一年,每个人都如此重复着。千代子病危时,立花源也无奈地说出了真相:“千代子一直在追逐着幻影”,她所追寻的画家,其实早已被逮捕处死了。当代人的价值体系也是建构于看似正常实则荒诞的事物之上,也是追逐着种种虚无缥缈的东西,例如荣誉是人类社会的集体意识所赋予的主观的东西,金钱也是纸张通过主体间性建构的想象的价值。

然而,加缪并不是悲观主义者,他又在末尾写道:“那岩石的每个细粒,那黑暗笼罩的大山每道矿物的光芒,都成了他一人世界的组成部分。攀登山顶的拼搏本身足以充实一颗人心。应当想象西西弗是幸福的。”他虽然道出了人生的荒诞,但也指出应从事物本身去寻找意义,在毫无意义的劳作中完成对自身的超越:对于西西弗来说,推石头的过程本身对他就是意义。同样地,千代子跨越千年的追寻虽为一场空,但在《千年女优》的结尾,今敏颠覆性地反转了千代子对她自身追逐的价值判断:“再怎么说,我真正爱的是追逐他的旅程。”她身着宇航服,摆脱了俗世间的诸多桎梏,驶向了一片更为邈远广阔的天地——整个宇宙亦是她追逐探索的世界。

结语

总而言之,对于《千年女优》的文本分析,无论是形式层面上的意识流镜头语言剪辑拼接和非线性的叙事循环,还是内容层面上的演员职业身份的多义性以及莲花、钥匙、转轮等意象,都巧妙地捥合成一个整体,共同指向存在主义的维度——世界的荒诞、人的不可定义性以及在事物本身找寻意义。今敏看似消极的追逐循环的建构下实则蕴藏了极为积极的一面。

现代工业社会对于本质的消解使得终极关怀已不再,尤其在当今的后疫情时代,未来的不确定性大大增加,人们迷茫和焦虑感再度蔓延,因而对于存在主义的挖掘对于当今社会亦有诸多借鉴。当明白意义与价值是被建构的,在对目标与结果的苦苦追寻没有着落时,那就转而在事物的本身找寻意义。当然,此种思维范式也是海德格尔以来的存在主义者对于胡塞尔现象学“回到物自身”的口号的继承。既然理念上的画家难以追寻到,那就转向“追逐他的旅程中”。《千年女优》所给予的希望与宽慰,也是这部动画电影的价值与意义之所在。