《单刀法选》技理研究

(上海体育学院,上海 200438)

《单刀法选》是明末武学家程宗猷学习倭刀刀法后,用刀谱形式呈现的一部武学专著。作为目前现存的早期的一部刀术专著,其记载的倭刀刀法的技击性较为明显,实战作用较大。它不仅扩充了刀术技术的理论基础,且对我国古代刀术的发展情况和源流追溯具有相应的作用和研究价值。同时也代表了我国古代武术家交流和探索域外武术的一项收获,体现了武术家逐渐将域外武术内化的过程。本研究采用文献资料法和逻辑分析法,从作者、刀式、技理解读、本书内涵这四个方面去分析和理解本书,为武术典籍的解读和分析提供一点新的见解和看法。

1 程宗猷与《单刀法选》

程宗猷,字冲斗,号新都耕叟,安徽休宁人,生于嘉靖四十四年(1561),卒年不详。程宗猷自幼便有习武志向,其叔评价“凡与闻人秘艺,遇靡不习,习靡不精。”,反映其习武态度十分认真,追求武艺的深造;且好学文,其侄子子颐在《少林棍法阐宗》中的序言提到“文武两途如日月行天…故于冲斗公窃向往之”,表明程宗猷对文武双全的向往。程宗猷习武期间,积极寻找高人学习武艺,先后随少林寺僧洪转、广按学习少林棍法,随后又于李克复、刘云峰等学习枪法及刀法;机缘巧合下“偶遊寿春,遇土人得穴中铜机一具”,开始研究弩法。万历四十四年(1616)著书所习棍法,天启元年(1620)著书所学刀法和枪法、弩法,并与棍法书合为《耕余剩技》。后受陈继儒邀请,于崇祯二年(1628)著成《射史》一书。从程宗猷的著作来看,印证了程宗猷并非仅是一介武夫,他广读诗书,博古通今,文化素养较高,并且能将所学武技用简练的语言表达出来并著成书,是一位难得的文武兼修的人才。

程宗猷所处时期是明朝统治日渐衰弱的时期。为了保家卫国,军事家和武术家们反思武技的实用性,积极了解和探索新的武技。在当时,倭刀作为域外武技,强于明代武术。在明代古籍当中,能看到不少对于倭寇刀术的评价,“左右跳跃,奇诈诡秘,人莫能测,故长技每每常败于刀”。“但倭寇以必死为念,且从童稚时即悬刀而习之,法甚熟。”“今倭国单刀,中华间有得其法者,而终不及倭人之精”。“如日本刀不过三两下,往往人不能御,则用刀之巧可知耳”。倭人的刀法有着较为成熟的技术。而程宗猷则在序中提到“恨原受刘刀,有势有法而无名,今依势取像,拟其名,使习者易于记忆”。可以推测,在倭刀技术强悍的背景下,好学武艺的程宗猷听闻了浙江刘云峰得到了倭寇技法的真传后,动身前去拜访,此后又闻毫州郭五刀刀法优异,便向其讨教,后发现刘的技法更胜于郭,于是将刘的刀法编成《单刀法选》,方便刀法的流传。

《单刀法选》记载刀法共有三十四式、刀法演练路线的文字版“总叙单刀一路”以及图注版“总叙单刀图”。其中刀法分前二十二式和后十二式,每式都配有图画来表达具体的动作。前二十二式和后十二式的划分主要是以“续总单刀图说”为依据,后十二式于“续总单刀图说”后记载。在这三十四式的刀法中,具有实战功能的刀法共有二十九式,不具备实战功能的刀法共五式。在刀法演练路线图“总叙单刀一路谱”中呈现了成套刀法演练的全部动作以及动作路线示意图。同时在“续总单刀图说”中,记载了练习的方式。

2 《单刀法选》刀式分析

刀的形制对于刀法的使用有着很大的影响。不同形式的刀的技术动作、实战攻防、技术原理、身法步伐、刀法发力、作用目的等,都有所区别。因此,想要分析《单刀法选》的刀法技术和技理,首先要分析《单刀法选》的刀式。

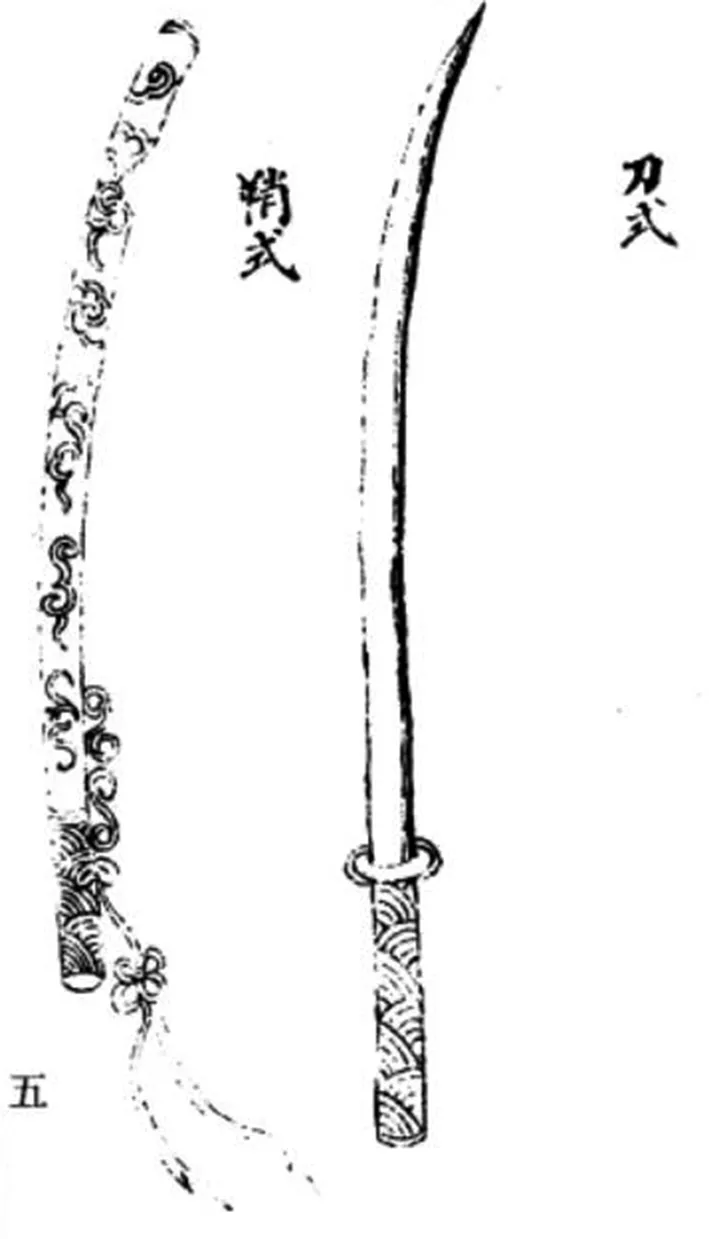

据《单刀法选》载,程宗猷所学的倭刀刀式是“刀三尺八寸,把一尺二寸,则长有五尺”。明朝尺的长度约在32厘米左右,因此,根据其书记载的尺寸,倭刀的整体长度约长160厘米,刀身约长121.6厘米,刀把约长38.4厘米。而从单刀式说所给的配图(见图1)来看,刀身不仅长且窄,刀尖具有一定的弯曲幅度,这样的刀式决定了倭刀的技法更加适合劈、砍、撩等,并且能进行远距离的进攻。

图1 《单刀法选》单刀式配图

刀式对于刀法的直接影响之一,体现在出刀和收刀上面。《单刀法选》记载的拔刀方式共有两种,拔刀出鞘式和你我拔刀式,收刀方式有收刀入鞘势。拔刀出鞘式,先是左持鞘右持刀靶,抽出一段刀刃,再用手拖刀背拔出;收刀入鞘势,先用“左手持刀把”,再用“手阳掌托拿刀背”。这是由于刃身较长,使用者不好一次性将整把刀拔出,因此通过手托刀背的方式,让长刀出入鞘更加顺利;同时,出刀方式也考虑了紧急情况。在你我拔刀式中提到“此因刀长,过急时难以出鞘,故以本阵中用刀者,你拔我刀,我拔你刀而用”,一方面,本式在实战中加快了刀的出鞘时间,使刀能够快速投入战斗,另一方面,减少了出刀时因托住刀背出刀而碰到刀刃的受伤风险。后人在进行《单刀法选》的解析和评注中提到“长刀出鞘用此法最妙一瑛注”,对这式给予了很高的评价。

3 《单刀法选》技理阐释

3.1 门户向敌,大开大合

《单刀法选》在技法的讲解中多处提到“门户”。门户具有家门、家的意思,可引申出防守架势。但结合具体的语境以及其书例图,这里门户意指习武者的身体,分为右边门户、左边门户、当面门户。在这里,门户的概念有两重。一方面,门户可以做动作方位词,文中说“开左门户”时,图例显示是左肩向前,右门户同理,而在本书第三势埋头刀式中也提到“此开左边门户,将左边身体向敌”,可以看出作者对于门户的具体定义,利用门户讲解了动作的具体要领。另一方面,门户也代表着一种假动作,具有引诱的功能,在埋头刀式中,提完门户的下一句话便是“饵彼枪劄”。饵,具体含义是引诱,本书中这句话的意思是引诱对方的枪刺向习武者的身体。它将身体作为一种诱饵,引诱敌人进行攻击之后再做反击动作。这一系列的技法描述也正是对应了单刀说中提到的“诱而击之”。而这样的描述已经脱离了用“门户”比喻身体的表象概念,更深层次地让学习者感受和理解“门户”这一定义,它不单是一种动作的引导词,更是一种实战技法的概念。

此外,无论是在进攻还是在防守反击的时候,大部分刀法都体现出大开大合的用刀方法。此说大开大合,一方面是因为刀法与刀法之间的衔接动作。如单招的入洞刀势,其势前提是侧身放空,在对方刺入之后用刀自下将对方枪挑起,而后上右步,仍旧是将刀自下斜撩而上,这个动作关键点在于身法和刀法使用的衔接,在挑起枪后上右步,若是想要将刀的威力发挥到极致,在上步转换下一个上撩刀法时,使用的刀必然要有足够长且远的运动路线,因此,其动作和刀法的使用动作是一个较大幅度的动作。另一方面则是因为刀的路线,从单刀势的描述,以及刀势之间的衔接来看,此刀在使用过程中的路线大多以“从上到下”“从下到上”、横砍以及前刺,整体运动路线较为简单,但刀刃划过的面积较大,收刀时也仍具有大面积的特征。综合以上两点,此刀法的动作是大开大合。

3.2 步法精炼,身法为要

在不同的刀势中,能看到刀法具体步法的移动和变化,移动方式主要是以左右前进步、左右斜进步为主,再结合挪步、换步、颠步等步伐来配合刀的刺、削、砍、搅等技法进行击杀。《单刀法选》整体步法体现出灵活、轻快、简洁的特点,这个特点主要体现在刀势的描述和步法的实际运用。首先,语言简练,在使用刀时脚步变化的描写,大多使用十分简洁的语言,如斜进右脚、进右步、进左步于右边等,清晰明了地表达了步法的具体变化和行走路线;其次,变化简练,纵观全部刀势的解析,并没有十分复杂的步法变化,最常见的主要是以左右换步为主,最长的步法变化则不过3-4步。这些步法变化即使是实战过程中也是较为易于掌握的,整体步法也是以实用为主。

身法是在武术当中经常出现的概念,无论是武术典籍中的记载还是武术家常说身法,其重要性不言而喻,如《国术大全》提到“四曰身法。身法有八,要起落、进退、反侧、收纵而已。”;《手臂录·身手法篇》提到:“身法乃艺之门户,进退盘旋,皆由身法。身法既正,则无不应心矣。”。同样,《单刀法选》在首篇中也提到“唯以身法为要”。那么,何谓身法?身法是用躯干来表达动作中的吞吐收放、转折摇曳、起伏闪展等。它在实战过程当中起着重要的作用,一方面可以通过身法配合动作打出力量进行攻击,另一方面,可以通过身法的变化进行躲闪反击。身法是武术的基础之一。而本书所体现出来的身法主要以滚翻、转身、跳跃、闪躲、进退、起落等,其身法的实用性都很强,并且身法都蕴含在刀势的要诀当中。部分身法的讲解背景主要是基于对方进攻后我方如何躲闪反击,如右定膝刀势中提到“如彼左右劄我,我即挪步进”,即如果对方用枪左、右扎我,我可以向中间挪步前进;“彼拿我刀,我变外看势”和“彼拦我刀,即变上弓势”则体现了身体的起落和移动变化,诸此种种,在本书中多有体现。若身法不好,这些动作之间的承转变化便无法达到流畅、自然的境界,也就无法达到在开篇中就提到的“儇跳超距,眼快手捷”的用法和要领了。

3.3 虚实相间,诱敌深入

从对“门户”这个概念的理解出发,再仔细阅读书中对于不同刀势的描述,可以看到共通点——《单刀法选》整体体现出来的攻防特点便是诱敌深入,险中求胜。在多招刀势描述中,作者提到利用身体制造空隙,形成“假动作”,诱骗对手将“枪劄入”,再进行格挡或者反击击杀,做到 “听便砍杀”的状态。被作者称为“此二势乃倭奴之绝技也”的右提撩刀势和左提撩刀势,其核心思想就体现了“诱敌深入”,根据图例所示,这两势将身体完全暴露于对手的视线范围当中,并且将刀握于身后,在看似有着极大的空档和撤退的意图下,诱导对手进入自身的攻击范围,后将刀“自下斜撩而上”,由于刀身较长并且十分锋利,此两势的动作幅度又较大,再配合步法移动,以武器、身法和力量的三重配合下可产生极强杀伤力。被称为“乃倭奴谲诱之法”的单肩刀势也体现了这种特点,这势将自己的左侧躯干完全暴露出来并把刀放在肩上,伪装出防御尽卸的样子,在对方“用枪着实劄去”时,利用斜跳,加入左手双手持刀进行砍杀。这种技法的核心理念是虚实相间,让对手在不知真假的动作中迷惑,从而落入刀法使用者的圈套当中。《孙子兵法·虚实篇》中提到:“能使敌人自至者,利之也。”在一招一式之间,让对手自己达到身前,是对自己有利的,“虚者空也,惟空始能容;虚者伪也,伪能隐藏,虚笼诈诱,机关转矣。”作为一种制胜策略,大部分的刀势都存在相应描述。

3.4 短势连贯,前后相承

《单刀法选》不单是讲解单个刀法,作者利用简单的语言,将整篇刀法的技术串联在一起。作者没有将每一势的技法割裂,他在把每一个技术的具体要求、作用详述的同时,还将前后的刀势衔接在一起。如单撩手刀势“此先或立埋头势,或入洞势”、上弓刀势“进左步于右边,则成低看势”等,将不同刀势串联讲解的描述方式在本书中常常出现。这种单个不同的招式的衔接和所有动作串联形成套路是有所区别的,由于前者两个动作的串联较短,因此它可以更灵活地练习不同情况下的应对方法,如左定膝刀势,其内容第一句是讲解动作要领,第二句话则是以假设对方左、右的进攻的基础上,解析如何变化其他刀势防守或反击。

书中提到两个刀势衔接起到的实战作用,可以让学习者对于不同的刀法产生整体的印象,告诉学习者不同情况下可以如何衔接刀势,让学习者产生两到三个不同动作之间的使用意识、进攻意识,或是防守意识。而本书后面的长套路,又将所有动作的串联形成整个套路,形成了组合与套路承接和连贯的关系。例如按虎刀势,对于这势的技法描写,第一句先讲解了动作要领,第二句话则是将此势与埋头、入洞二势衔接并用,再翻阅总续单刀一路可以发现,按虎势与入洞势在演练路线图中是相互承接的。如果说长套路是为方便记忆所有动作以及练习,那么正文中提到的不同的短动作的衔接则主要是为实战服务,这些应对方法的描写也从侧面体现出作者自身是经历过大量的实践,从而总结不同的应对方法。

3.5 以势命刀,拳刀相合

《孙子兵法》曰:“兵无常势,水无常形,能因敌变化而取胜者,谓之神。”其意思是说,在攻防当中是没有固定的情形的,要根据实际变化来进行相应的策略制定,从而获得胜利。詹锳就《文心雕龙》的定势篇对《孙子兵法》中的势解释为“势就是趁着有利的条件而进行机动”,其核心含义是根据不同的情况灵活变通。即使《文心雕龙》是一本文学理论著作,但其定势篇中“势”的理念,通过《孙子兵法》这个桥梁,和武术中的 “势”的概念依旧体现出了共通之处,即随机应变。因此,在兵法和武术的相结合下,势成为了我国武术中一个特有的概念。我国拳法出现了“拳势”的概念,即拳法中的动作招法。古代典籍中记载:“拳有定势,而用时则无定势。然当其用也,变无定势,而实不失势,故谓之把势”。兵法的理念放到武术当中,是用“势”告诉习武人,即使练习了这么多招法,所学东西运用到实战当中,仍要随机应变。

程宗猷本身即是武学大师,即使他的著作《耕余剩技》中以枪、刀、棍、弩四种器械为主要撰写内容,但其习武过程中就已是多方求学,见多识广,了解过的武术家和各类武术技法相对较多,对于当时的武术技法以及武术理念有着较为深厚的理解,外加拥有较为扎实的文学基础。因此,用“势”为刘的刀法命名,一方面,从技法本身来说,是方便命名的统一和增强记忆,利用当时就出现在明朝的武术概念和外来武术相结合,使用“依势取像,拟其名”的方法,从而将外来武术的概念本土化,加强习武者对于招式的学习和感知,做到“使习者易于记忆”;另一方面,从武学内涵来说,利用武术中通用的技术理念,告知习武者即使是外来刀法,具有不一样的刀式、刀法还是有相同的特点,他仍可以追求一刀对“百器”的想法,也体现了当时武术家们追求武技相通的一种想法。

4 《单刀法选》的主要内涵

4.1 源流追溯——《单刀法选》的历史内涵

刀在我国已经流传许久,从最开始作为佩刀象征个人身份以及防身自卫使用,实战功能较小,到后来军队用刀替剑,民间也开始大量将刀作为和剑一样的兵器使用到打斗中,实战功能放大,刀完成了从装饰、防护作用到实战作用的转化,期间刀的形制和种类也在不断地变化。从先秦时期至隋唐时期,由于战争方式的演变以及冶炼技术的提高,刀慢慢开始占据了冷兵器中重要的位置,并且种类逐渐丰富多样起来,有单刀、双刀、长刀、短刀等。随着唐朝的建立,我国古代封建社会的国力达到了一个高潮,无论从锻造上还是技法上,我国刀术都有着较强的优势。通过文化交流,我国刀文化也和周边邻国相互交流,但随着朝代更迭,我国刀法技术慢慢下滑。到了明朝,武术家们评价刀剑技术和制法“古法丢失”。而倭刀的出现,让我们可以从文化融合的角度下,追溯和探寻我国早期刀法的演变情况。《单刀法选》作为记载了倭刀刀法的武术典籍,其刀式仍给我们提供了追溯我国刀式源流和变迁以及分析对内对外在武术上进行文化交流和武术变化的途径。

4.2 图文相配——《单刀法选》的编撰内容和结构内涵

明清时期是我国武术形成体系的重要时期。除了武术技术的流派形成,套路形式的完善,武术家们还利用书本这种载体和形式,将原本口传心授的教习方式,变成了物质载体的流传形式,如武术专著等。这种形式的出现,让武术技术以一种实物的形式记载和保存,并得以让后人窥见明清时期武术的样貌。

戚继光的《纪效新书》的《短兵长用说》《长兵短用说》是现存典籍中最早出现图诀并存的相关典籍,而经过戚继光系统化的整理以及图文相配的模式,方便了武技的学习和传播。《单刀法选》整本书编写的表现形式,与《纪效新书》的编写有着相似之处,形成了图诀并存的编写方式。但是程宗猷在继承这种编写体系的基础上,改良了武术典籍中引用歌诀解释技法,用简洁的语言描述每招每势,配图画直观呈现刀法,使得练习者能够更加准确地把握编谱者传达的信息,从阅读上更加让人容易理解和接受。同时,在内容上,不单单是技法和技理的阐述,它还包含了制刀、拔刀、收刀、带刀以及完整的刀法演练的路线图,记述了起止点、具体方位、行进路线、步伐变化、身法变换等等,明晰了套路的行走形式和记述形式,提供了武术在这个时期形成套路的证据,同时也点到了如何在套路中进行训练,甚至专门有一式来表述实战中刀的养护。从器具本身到技法再到演练路线图,它是一部较为全面的刀法专著。

4.3 理念更换——《单刀法选》的思想内涵

一是包容思想的内涵。从学习不同民族的武技和外来武器的应用,最终将这些外来物融合成为古代传统武术体系的一部分。古代武术始终都是以一种不断地改变、融合的状态不断发展,到了明朝时期也不例外。以戚继光、俞大猷、程宗猷等为代表的明代武术家,在面对外敌入侵时,并不拘泥古法,而是通过思考如何解决倭患,积极地学习倭人的长处,不断地总结经验。在对倭寇了解的基础上,解析和掌握倭寇所使用的刀法,使得武术家们找到倭寇的弱点,在抗击倭寇的战争中取得胜利。

二是实用思想的内涵。无论是传统的拳术器械,还是外来武技,武术家们所关心和追求的核心理念依旧是实战中的技法使用。程宗猷在进行本书的序著时,直接写到“有心手巧妙者,可不必定拘愚见”“随机而应,唯以顺势顺力为妙”,而在对编成一路的刀式套路,程宗猷的理念主要是放在练习技术的成熟,“虽云着着实用,犹恐临敌掣肘,故列成路总刀法一图。”这样的套路理念,应当是武术家们将武技编成套路的最初想法。由此也可以看出,当时武术家们对于套路练习模式的探索,《单刀法选》作为其中一部著有完整套路练习的刀术专著,给后世完善武术的套路练习提供了一定的启示。

5 结语

武术作为我国优秀的传统文化,在我国发展了几千年,而这些武技最为实际的技击要领,除了武术传承人外,也蕴含在古代的武术典籍当中,这些武术典籍恰恰成为了武术的技击技术追本溯源的途径。因此,对于武术典籍中的技术部分进行深度挖掘和系统性的整理是必要的。我们应当进一步去全面地解读和分析武术典籍给我们留下的宝贵信息,来让我们真正的看清楚中国武术的全貌,让武术在现代化的进程中不丢失其核心意义。