清初安丘张氏家族隶书对篆刻创作的影响

姜海涛(河北传媒学院)

安丘张氏家族在张贞父辈功名达到顶峰,即“三老张”张嗣伦、张继伦和张绪伦,并且张继伦和张绪伦都有作品传世,以行书为主,书法水平不容小觑。张贞这一代只有他自己一人,书法涉及行书和隶书作品,并且开始治印。张贞三子,张在辛、张在戊和张在乙,都有书法作品和篆刻传世,以张在辛隶书和篆刻影响最深。张贞孙12 人,张敬舆和张扶舆等也有传世书法作品和篆刻作品,书法以隶书和行书为主。张贞(1637—1712),字起元,号杞园,山东青州府安丘人。张贞是山东较早从事篆刻的,并且影响了子孙,其中最有影响力的就是张在辛。在《或语集》中,有张贞自题的隶书,可发现受明人隶书影响比较大,隶书视野还没有集中到汉代,隶书作品也相对比较少。其早年所刻“韫斋”边款具有十足的隶意,说明他已经有了篆刻与隶书相互交融的地方,不过他的隶书没有受到汉隶太多的影响。

一、隶书

张在辛(1651—1738),字卯君,一字兔公,号白庭,是张贞长子。张在辛隶书主要师从郑簠,其隶书成熟作品也大部分出现在张在辛拜郑簠为师之后。1691 年,张在辛谒见郑簠,郑簠为其示范隶书,此时是张在辛学习汉隶的重要时期。在1700 年张在辛书《重建护国西齐王庙记》中可以看出他学习汉隶的迹象,同时也可以看到受郑簠书风的影响。这幅作品属于张在辛比较早的隶书作品,是跟随郑簠学习隶书的体现。在《隶法琐言》中记载:先生生平专力于此,购求天下汉碑,不遗余力,见其家藏古碑,积有四厨,摹拟殆遍。余问先生曰:“江南汉碑共有几处?”先生笑曰:“汉隶多在西秦东鲁,山东人反问江南,何失近而问远耶?大江以南,只有《校官碑》,在溧水县明伦堂东墙下,此外无有也。”问:“西秦之碑,何者可学?”……又问:“东鲁之碑如何?”曰:“东平有《衡方》《张迁》二,颇觉古雅,济宁学宫第一可学者。《鲁峻碑》并碑阴俱有法度,《尉氏》故吏人名亦可,《景君铭》前后二碑碑,方严可爱,《武荣》 《郑固》二碑,则稍朴略矣。”

这些则表明张在辛在向郑簠学习之前并没有把视野重点放在汉代碑刻上面,在1691 年之前张在辛的隶书作品也相对较少。这段记载表明张在辛把隶书的兴趣点已经放在了汉碑上,并且郑簠已经向张在辛讲解了汉碑的艺术特点,对张在辛隶书道路上是影响很大的。

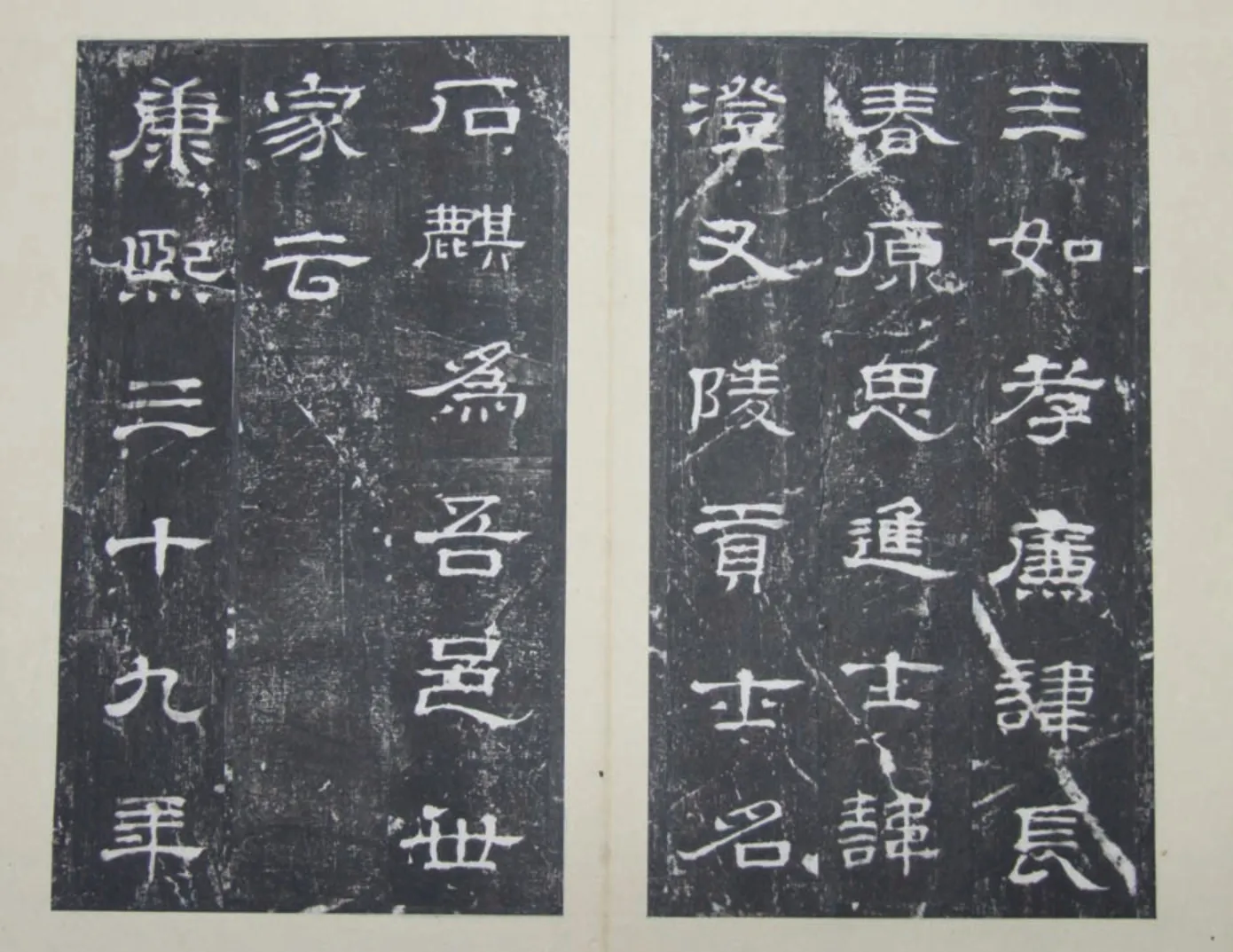

图1 《重建护国西齐王庙记》(图片来源:安丘市博物馆)

张在辛85 岁所写的隶书,已经是他成熟的作品,从中可以看出并没有被汉碑束缚住,而是在汉碑基础上有自己性情的表达,更注重了书写性。他82 岁时所写“白石山房”,可以看出很古朴的感觉,较之早年少了流美,多了性情的流露。相比郑簠而言,张在辛总体减少了过于夸张的笔画,多了更加自然的用笔,这是他比郑簠进步的地方。张在辛中年所写隶书是十分精致的,如《重建护国西齐王庙记》,为什么到了晚年更加朴实?除了与自己艺术的追求有关外,还有一点原因则是他生理原因。在1724 年高凤翰所作的《甘谷图》中,有一段张敬舆代张在辛写的隶书:“余年四百四十五甲子矣,闭门静居谢绝一切,新正五日有抠门者,则高西园遣使投以画屏,悬泉鸣涧,清芬袭人,乃南阳《甘谷图》也,……老眼模糊,不能细写,命儿敬舆代书,聊当一殇。”这表明在1724 年左右张在辛视力不好,精致的隶书书写比较吃力,所以晚年隶书多了些朴拙,少了些精致,正是这样达到了他隶书的高峰,代表了他隶书的水平。

张在乙作为张在辛弟弟也是擅长隶书,看他的隶书作品(图2),是明显受到兄长张在辛与郑簠的影响,虽然未记载张在乙跟随郑簠学书,但是父亲与兄长都十分推崇郑簠,并且张在辛时郑簠的学生,没有正面受影响,也是会间接受影响,其实观其隶书作品,也是在汉碑的基础之上受到张在辛及郑簠隶书的影响。张在辛《隶法琐言》:“因自就坐取笔管,作御敌之状。半日才一画,每成一字,必气喘数刻,始知前辈成名,原非偶然。”张在辛所理解郑簠作字是很慢,很谨慎。笔者认为这个“半日才一画”的原因有二。第一,应与郑簠70岁高龄有关,身体的灵活度大不如前,每成一字,必气喘数刻,如此用力写字,实属夸张,应是年老身体不佳原因;第二,应是郑簠给学生示范,十分谨慎,每一个笔画都求完美。在张在辛这种理解之下,自己书写隶书已经比郑簠沉稳一些,现在看张在乙的隶书则显示出更为沉稳的风格,应是速度较慢,夸张的东西也相对减少。此作品很明显是学习过汉碑的,这和其家中兄长是有关系的。

图2 张在乙隶书(图片来源:安丘市博物馆)

张在戊很少见到隶书作品,但是可以肯定的是他擅长隶书。从张在戊所制印“陕云笼树小楼”的边款“申公”看,这个隶书边款充满着汉隶的气息,肯定也是受到汉碑影响的,因为不擅长隶书是不可能表现出这样的隶书边款的,只是现在没有公开的他隶书作品,若是见到作品定是一副精彩的作品。

张敬舆作为张在辛的长子,偶代父书。他的隶书颇具张在辛的面貌,比之父亲少了几分古拙,多了几分性情。张敬舆的隶书面貌与张在辛和张在乙隶书都比较相似,基本是受这家庭的影响。

以上张在辛家人隶书都是以汉隶为基础,受到郑簠及其张在辛书法的影响,从而形成一个风格统一的隶书家庭。

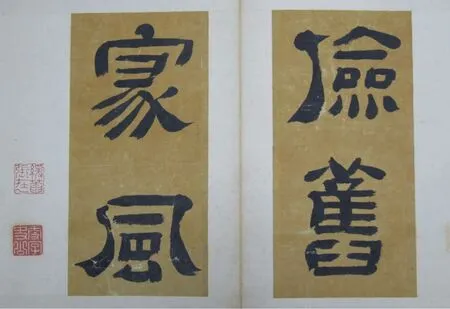

张在辛的曾孙张德铭,也是一位擅长隶书的书家,从他所书写的碑可以看出基本是受到汉碑的影响,受到郑簠及张在辛书风影响已经极少了,奇字怪字也极少,这是张氏家族隶书的进步,是高度的上升。整体看来张在辛及其后人的隶书作品都是在汉碑的影响下发展的,并且受到郑簠及其明人隶书遗风的影响。往后发展受到汉碑影响越来越大,受到郑簠及其明人遗风影响越来越小。这是张氏家族隶书发展的规律,也是在高度上的提升。

二、篆刻

张氏家族从张贞开始就精于篆刻,并且在山左是较早的一个篆刻群体,其子孙也多数精于篆刻,三个儿子都有篆刻作品流传,篆刻水平也是不容小觑,并且当时在山东乃至全国影响都是很大的。张贞十九岁的篆刻作品就有留存,这是在山东很早从事篆刻艺术的,不仅是张氏家族篆刻的开端者,还是山左篆刻的开端者,意义是重大的。张在辛兄弟三人印风都很相近,风格上是统一的,但是各自又有着自己独特的特点。乃至到了他们子孙风格也都延续着一条主线。

张在辛受到家庭的影响,很早就开始接触篆刻,《安丘张氏续族谱》记载张在辛:“十二岁携印章,摩八分书,兼及绘事”。张在辛接触篆刻定是由于张贞的影响,之后又是受到周亮工的影响,张在辛之后也经常与其他的印人有交往,如程邃、程万斯、高凤翰等人。张在辛篆刻能取文彭和何震等人的技法为自己所用,并且上追汉印,成为清初印坛上的一位佼佼者。

张在辛印风偏向精致方向,也有少数朴拙之趣的。他自己为自己所刻的“张在辛印”可以看出汉代气息十分浓厚,不仅受到汉印的布局,而且还有着汉碑的用笔,这可以体现出他对汉代艺术所下的功夫,也可以看出他篆刻成就的高度。张在辛从十几岁开始治印,一直到86 岁还治印,其中86 岁刻有“七十人希到吾过十六年”“寿八十六”“八十仍愈六”等印,这样看来张在辛一生治印七十余年,流传下来的篆刻作品也是很多,是及其勤奋的印人。张在辛还有篆刻著作《篆印心法》,他从刀法上研究印章流派,是一个首创,这也许是因为关注汉碑受到的启发,从不同风格汉碑上不同的刀刻,联想到篆刻中不同刀法所形成的不同的风格。

张在戊受家庭影响从事治印,印风和张在辛相似。白文“新厚堂印”比张在辛一般要饱满,转折更具有书写性,这是有着汉印的面貌,必定对汉印进行了一定程度的学习。张在戊篆刻的线条比较平实,起收笔以圆为主,章法安排得当,整体看来刚柔并济。张在乙白文印可以说是三人之中尤为精致的,例如:所刻“张在戊印”,可以看出线条的平稳和力度,线条很果断。

在1704 年张在辛、张在乙和张在戊兄弟合刻了《相印轩藏印谱》四册,此时的张在乙只有三十岁,可见从事篆刻也是很早的,不过张在乙只活到59 岁,不然会有更多优秀作品流传。1710 年张在戊辑自刻印成《来青阁套印》一卷,时年张在戊43 岁,可以看出张在戊刻印的数量之多。1720 年张在辛、张在戊和张在乙辑自刻印成《张氏一家印存》八册,这个可以看出张氏家族篆刻数量的庞大,可以说是当时没有一个印人能和张氏家族的篆刻数量相抗衡的。1736 年张在辛刻《望华楼印汇》四册。这些是张在辛兄弟三人的主要印事活动,并且还有理论成果。张在辛在1738 去世的这一年完成了《篆印心法》,可以说是张在辛一生治印的经验,也是他后人学印的重要资料,这样也表明他的篆刻思想影响着他的后人。张氏家族的篆刻基本是受到汉印的影响,朱白文多数为精细一路,偶有涉猎其他风格,但是,水平不如精细一路高。张在辛钟爱的孙子张皓也擅长篆刻,可以看出张氏篆刻延续数代人。

三、结语

张氏家族在篆刻和隶书上都有着很高的成就,可以说他们是较早关注汉碑的篆刻群体,这个关注汉碑不局限在汉碑的内容,他们的重点是学习汉隶,走出唐隶这个系统。清初的程邃也是关注到了汉碑,但是他对汉碑和篆刻的创作与张氏家族有些区别,程邃在隶书创作中加入了很多的篆书笔法和字形,他虽然关注到汉碑,但是他没有重点放在汉碑上,他更加关注钟鼎款识,所以他的篆刻创新之处也是加入钟鼎铭文。张在辛也曾受到程邃这一点的影响,但是他涉及钟鼎款识这些篆刻并不多,只有少见几方,并且水平一般。

作为一个篆刻群体,篆刻不只是受到汉印的影响,而且在一定程度上还受到汉碑的影响。他们能够关注到汉碑,对于篆刻史来说是一个很大的进步。他们这个群体的隶书整体来说是在汉碑体系下发展的,并伴随着郑簠的影响,形成一个以张在辛为首的家族隶书群体。在郑簠的影响下,他们关注汉碑和前人关注汉碑已经有了很大的区别。前人关注汉碑多在补经证史方面,郑簠关注汉碑的目的则不是为了补经证史,而是为了取法,为了汉隶的书法艺术。郑簠重点关注着汉隶的用笔、结构,甚至汉碑字的刀口。张在辛作为郑簠的学生,这些自然是对张在辛有着深远的影响,从张在辛的隶书作品就可以看出汉碑对他的影响是很大的。张在辛在《篆印心法》中就开创了以刀法研究印章流派,这和关注汉碑有着一定的联系,注意到汉碑上的刀法,并且结合到篆刻上,形成了他的理论。

早在元代吾丘衍《三十五举》的第十八举就有汉印与隶书关系的探讨:“很有摹印篆,其法只是方正。篆法与隶想通。后人不识古印,妄意盘屈,且以为法,大可笑也。多见故家藏汉印,字皆方正,近乎隶书,引即摹印篆也。”这说明元代就已经关注到汉隶与汉印的关系了,但是一直到张氏家族之前很少有印人进行汉隶的练习。虽然之前有印人写隶书,明代也有人以隶书刻边款,但是这些隶书都没有达到汉隶的高度,基本都是延续唐代隶书的模式,少了汉隶的古拙之趣。所以在张氏家族追求汉隶的印人群体中,可以很好体现出吾丘衍的思想,也可以说是吾丘衍思想在实践上的第一个群体。这是具有开创性的,是实践上的开创性。从此,清代中后期的大部分印人和汉隶越来越不可分割了,形成了学汉印与汉隶共存的景象。

张氏群体的这个开端对后面的篆刻发展产生这及其重要的影响,不仅是表面学习汉隶的影响,而且还促进了篆刻思想的进步。黄易在“得自在禅”印的边款中“汉印有隶意,故气韵生动,小松仿其法”。这表明黄易不只是学习了汉隶,还在印章中故意追求隶意,这种思想的由来和张氏开创印人学汉隶是有着很大的关系。邓石如和巴慰祖把汉碑和碑额引入印章创作的“印从书出”的艺术思想和张氏家族汉隶实践是一个延续的关系。这可以看出张氏家族充当着一个由理论到实践转化的一个先导,起到了很好的过渡作用。

张氏家族是学习汉隶的印人群体,是最早的一个群体,汉印与汉隶的关系是密切的,汉隶和汉印同时的学习会在神采上比前人有一个进步,在气韵上会更具有汉人气息,在思想上会更加容易理解汉印的。虽然在历史的长河中,张氏家族的隶书没有像郑簠那样大的影响力,篆刻也没有像程邃那么大的影响力,但是,张氏家族作为一个习汉隶的印人群体是有着很重要的地位的。