200 余件作品,罗中立迄今最全面回顾展在北京举行

资料、图片来源=当代唐人艺术中心、策展人崔灿灿以及前言、展厅文字等 编辑=关月

罗中立,1947年生于重庆,1982年毕业于四川美院油画系,1983-1986年在比利时安特卫普美院研修,现工作、生活于重庆。曾任四川美术学院院长、中国美协副主席、中国油画学会副主席,重庆市文联主席、重庆市美协主席。

策展人,写作者。策划的主要展览和活动从2012年开始近百场,群展包括夜走黑桥、乡村洗剪吹、FUCKOFF II、不在图像中行动、六环比五环多一环、十夜、万丈高楼平地起,2015-2019过年特别项目系列、策展课、九层塔、新一代的工作方法、小城之春等。

重返起点:罗中立回顾展 1965-2022

2022.6.8-7.18

崔灿灿

当代唐人艺术中心 北京第一和第二空间

1980 年,罗中立以一幅《父亲》震惊中国画坛,并获“第二届全国青年美展”一等奖。该作品以纪念碑式的宏伟构图,饱含深情地刻画出中国农民的典型形象,深深打动了无数中国人的心。

近日,“重返起点:罗中立回顾展1965-2022”在北京当代唐人艺术中心开幕,本次展览是罗中立在北京首次举办的大型回顾展,也是罗中立迄今为止最全面的一次作品回顾,共展出作品200 余件。展览以《父亲》手稿为起点,讨论了罗中立50 多年的艺术历程中,往复循环的主题和艺术思潮,重思个人的进退,重返那段由《父亲》开启的“重返人性”的起点。

父亲与岁月

《父亲》是展览的起点,也是整场展览围绕的中心。1978 年,改革开放之初,针对写实主义的教条,美术界涌现出两种现象。一种是对现实主义的反叛,受西方现代主义的影响,重启形式主义,艺术与民主进程的对话,掀起新壁画运动等。另一类是对现实主义的校正,从漫长的西方写实主义中汲取营养,例如伤痕美术、生活流和乡土现实主义等,《父亲》无疑是其中的代表。

“一双牛羊般的眼睛却死死盯着粪池,这时,我心里一阵猛烈的震动,同情、怜悯、感慨……一起狂乱地向我袭来,我要为他们喊叫!”

——罗中立

本页 上图:罗中立《父亲》215×150 cm 1980 年中国美术馆藏

1980 年代是一个“人性”重启的年代,《父亲》的出现标志着一场艺术和社会变革的巨大震荡。这个广为人知的标志性作品,也成为一种新的艺术工作的开端:在视觉上,它第一次以“伟人像”的巨大尺幅、纪念碑式的方式、“超写实”的手法刻画了一位普通农民的面孔。在精神上,长达几十年的集体主义叙事转向对个人境遇的描述。《父亲》 对个人苦难的倾诉,触及了那个时期人们心灵上的伤痛,成为被“红光亮”和“高大全”所遮蔽的,数千年来亿万中国人所经历的苦难沧桑。

左下:《父亲》系列手稿纸本素描 20.5×29 cm 1979 年

中下:《父亲》系列手稿纸本素描 43.5×30 cm 1979 年

右下:《父亲》系列手稿最终定稿 纸本素描 68.5×43.5cm 1980 年

本页 上图:罗中立《岁月》布面油画 200×180 cm 1995 年

《父亲》的出现,并非一蹴而就。这个单元亦是一次研究的重返,通过对《父亲》和《岁月》系列手稿的集中展出,从里程碑般的历史时刻重返画室中创作的时光,再现艺术家漫长的打磨、反复的徘徊与确定。展览中的素描与彩绘手稿揭秘了这幅“当代美术史上的里程碑”的创作过程:画家曾描绘老农辛勤劳作、休息时喝水的场景,并写下“粒粒皆辛苦”的感悟;画中人物手中的水壶,经过推敲后修改为粗瓷碗。

和《父亲》的明星效应相比,同年完成的《岁月》更能将我们的目光引向创作本身,引向抽丝剥茧的过程,最终如何在艺术语言中创造历史。

《父亲》的草稿有两个原型,一个是除夕前夜,罗中立在重庆沙坪坝的公厕旁见到的一位“守粪的农民”;一个是他在60 年代去大巴山下乡时,寄住的房主邓开选。两个农民的形象奠定了《父亲》最初的样貌。几年后,罗中立这样回忆到,“守粪老人‘古铜色的皮肤,轮廓分明的线条,精壮的气势’和大巴山人(邓开选)的坚毅形象——对劳动的忠诚,对生活的执着,仿佛是那个变革的时代中最动人的写照。”新的故事,总激发着新的艺术形式。在之后的手稿中,罗中立决定放大人物的头像,随之“戏剧化”和“文学化”的场景被缩减,写实主义的肖像替代了现实主义情节。

在下一张手稿的方框中,罗中立进一步确定了从侧面肖像到正面肖像的构图。借鉴克罗斯照相写实主义的风格,“彝族老人”脸上的皱纹成为这张时代面孔中的细节。最终在不同色调的冷暖对比中,《父亲》 的形象全面确定,像是摄影中的决定性瞬间,成为1980 年代的永恒。

十个单元完美展现艺术家40 年创作历程

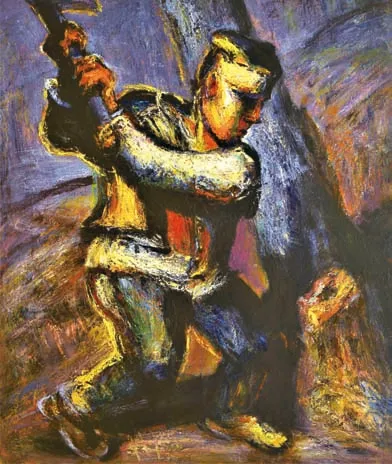

如果说《父亲》是上世纪80 年代罗中立的代名词,那么“巴山系列”则是90 年代罗中立最为重要的关键词。1966 年,罗中立离开故乡,第一次来到大巴山,住进了农民邓开选的家。两年后,罗中立从川美附中毕业,欣然去了位于大巴山的四川达县钢铁厂,开始了十年的巴山生活,后来也创作了许多以此为题材的作品。在展览中展出的《砍柴》《推磨》等作品中,罗中立以朴实的笔触,描绘巴山人健美的身形、炽热的精神气质。

左下:《父亲》系列手稿纸本素描 22×30 cm 1979 年

右下:《父亲》系列手稿纸本素描 26.5×38.5 cm 1978 年

本页左上:罗中立《重读美术史-西方部分》布面油画 150×130cm 2007 年

右上:罗中立《自行车系列》布面油画 130×150cm 1996 年

以“重返起点”为线索,到“个人的进与退”、“几则故事”、“旅人日记”呈现更细微和轻便的纸本作品如何塑造了罗中立变革性的艺术语言。

下图:罗中立《砍柴》布面油画 150×130cm 1999 年

“劳动”系列开宗明义地指出罗中立对于巴山的现实立场和人文关怀,对于朴实的农民和辛勤劳动的歌颂。“夜灯”又将主题引向大巴山的精神和信仰世界。“爱情”单元是罗中立“重返人性”的题眼,对原始欲望的坦然宣告。“乡村旧事”以消逝的光感、对旧题材的反复描述,重现了巴山正在消失的传统。下一个单元中早期连环画和近期组图的对比,从文学故事转向语法的分析。最后,“与美术史对话”呈现了罗中立对现实和题材的超越,对个人和历史的回溯。

——节选自策展人崔灿灿文章《重返起点》

策展人崔灿灿以罗中立长达50 多年的绘画历史,展现艺术家不同时期不同系列作品间的变化,以便让观众看到艺术和历史语境的变迁。正像他所说的,“重返起点”既是对罗中立个人创作的倒叙,又将艺术重新返还回产生和激荡它的历史之中,试图寻找出个人和历史、艺术的上下文之间的关系。这段巡回的历史,罗中立艺术50 多年间的进与退,成为展览“重返起点”的理由。