高中物理课程思政的教学实践探究

——以“核裂变”为例

罗世洪

重庆市铜梁中学校,重庆 402560

高中物理是自然科学领域的一门基础课。它旨在落实立德树人根本任务,引导学生踏着科学家的足迹,历经科学探究,养成科学思维,帮助学生从物理学角度认识自然、理解自然,从特殊到一般、从具体到抽象地认知规律,形成物理概念,得出定性、定量的定理或定律,运用于生产生活中,解释现象,解决问题,增强创新意识和实践能力。科学家的事迹培养坚韧不拔的毅力,激励永不言败的斗志,厚植爱国爱家的情怀;物理概念和规律的形成,是唯物辩证法的具体体现。我们每位物理教师在教学过程中,通过显性或隐性的方式,恰当地融入思政元素,让学生形成正确的三观,为社会培养出“五美”公民。

本文以人教版《普通高中课程标准实验教科书·物理》选修3-5第十九章《原子核》第6节“核裂变”为例,设置任务,在学习铀核的裂变及核电站等物理知识,探寻知识结论的过程中,融入思政内容,摸索高中物理课程思政的教学。

引入:我们生活中离不开能量,下面先请观看“核武器爆炸”视频。核爆炸产生的能量是巨大的,能否利用此能量为我们服务?

【任务一】了解核能量来源。20世纪30年代改变人类历史的科学家。

【探寻结论】1938年底,德国物理学家哈恩(O.Hahn)和助手斯特拉斯曼(F.Strassmann),用中子轰击铀核的实验中发现,生成物中有钡元素。

【思政概述】科学家在丰富的专业知识指导下进行实践,获得成就。我们每个学生现在应该努力学习科学文化知识,认识世界,开展实践探究,立志成为有用的人。

【任务二】核裂变定义的“来源”。

【探寻结论】奥地利科学家迈特纳(L.Meitner)和弗里施(O.R.Frisch)作出了解释。弗里施(O.R.Frisch)借用细胞分裂的名词,将这类核反应定义为核分裂,也称为核裂变,即重核在中子轰击下分裂成两个及两个以上中等质量核的核反应。

【思政概述】事物是普遍联系的,科学家用“类比法”进行了核裂变的定义。

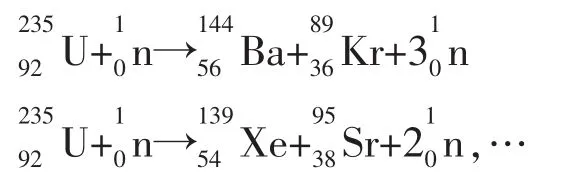

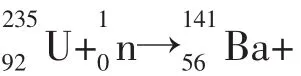

【任务三】铀235核裂变反应方程。

【探寻结论】铀235核裂变反应方程:

【分析】如图1所示,当中子打进铀核后,就形成处于激发状态的复核铀236,铀236的核子由于激烈运动,造成核子间距离增大,核力迅速减小,不能克服核子间的库仑斥力,使核成为不稳定的铀236核;不稳定的铀236内部质子、中子根据它们间的核力作用大小,重新组合成新核,生成产物钡144和氪 89(或氙139和锶95)两部分,甚至三部分或四部分产物,还同时产生2个或2个以上的中子。含中间过程的核反应可表示为:

图1 核裂变示意图

【注意点1】不稳定核铀236裂变的产物多种多样,书写核裂变的反应方程时,应实事求是,而不能想当然地按照核反应过程电荷数和质量数守恒,臆造产物。

【注意点2】核裂变过程的质量数是指核的核子数,即核中的质子数和中子数之和,而核裂变过程有质量亏损,只能用箭头“→”连接,表示反应进行的方向,不能写成“=”号。

【注意点3】核裂变方程与核衰变、人工核反应本质上是不同的。

【思政概述1】事物变化过程中遵守自然界的基本定律——“守恒定律”。各种产物的核反应方程均遵守电荷数和质量数守恒。

【思政概述2】实事求是,按实际情况书写核裂变方程。

【任务四】发现铀235核分裂为三部分或四部分的我国科学家。

【探寻结论】钱三强与何泽慧。他们发现了铀原子核在中子轰击下发生的“三分裂”现象;1946年底,何泽慧又发现了概率更小的“四分裂”现象,震动了国际物理学界,因此被誉为中国的“居里夫人”。

【思政概述1】铀核分裂为三部分或四部分的概率大约是分裂为两部分的千分之三。启发学生实现人生价值需要正确价值观的指引,有坚定的理想信念,鼓舞学生树立远大理想,路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。

【思政概述2】报效祖国,在个人和社会的统一中实现人生价值。1948年钱三强与何泽慧放弃法国的诱惑,毅然回国。钱三强为中国“原子弹之父”,1964年10月16日我国第一颗原子弹爆炸成功,使祖国更加强大;何泽慧破解了氢弹研制中的数据漏洞,避免了氢弹研制走弯路,对中国氢弹研制起到了重要作用。

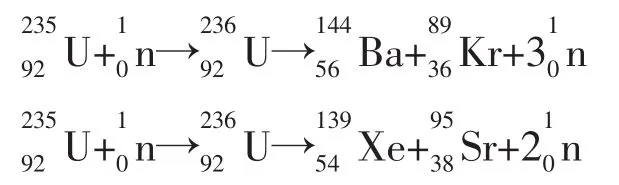

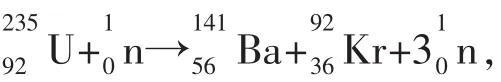

【任务五】播放视频,理解链式反应。

【探寻结论】如图2所示,一个中子轰击铀核发生裂变,如果裂变时放出三个次中子,且这三个次中子又能引起三个铀核发生裂变,放出九个次级中子,假设这九个次中子再引起九个铀核发生裂变。如此由裂变产生的中子使裂变反应一代接一代继续下去的过程,叫作链式反应。

图2 核裂变示意图

【思政概述】事物的状态有两种形式,一种是量变,一种是质变,当量变达到一定程度就会发生质变。

【任务六】链式反应的条件。

【探寻结论】一个中子轰击铀核发生裂变,放出2或3个次中子,由于原子核的体积非常小,原子内部的空隙很大,次中子不一定能击中其他铀核,链式反应不一定能继续。只有铀核数量要达到一定值,即铀核的质量或体积要足够大,裂变产生的中子才有机会轰中其他铀核,使链式反应继续。将能够发生链式反应的最小体积叫作临界体积,对应的质量叫作临界质量。

【思政概述】量变引起质变是需要条件的,即量的积累必须达到一定程度才会引起质变。学习中要坚定坚持,聚沙成塔。

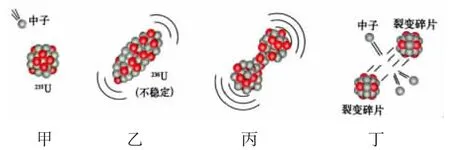

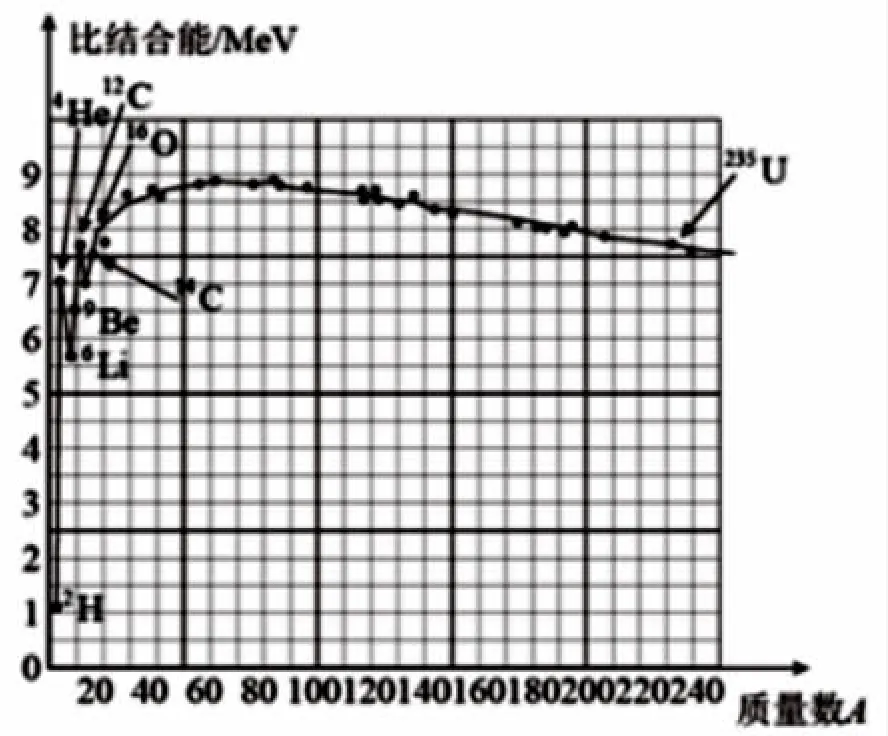

【任务七】如图3所示,从原子核的比结合能角度理解核裂变过程将释放能量。

图3 原子核的比结合能

【探寻结论】从图3可知,中等质量的核的比结合能最大,平均每个核子的质量亏损最大,故重核(如铀核)裂变为中等质量核(如钡核、氪核等)的过程,有质量亏损,亏损的质量以能量的方式释放出来,E=mc。核裂变时生成物不同,质量亏损就不同,释放的能量也有差异。

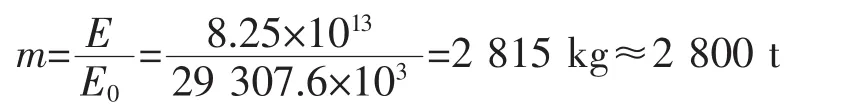

【求解】(1)一个铀核裂变,释放的能量为多少?

Δm=(235.0439 u+1.0087 u)-(140.9139 u+91.8973 u+3×1.0087 u)=0.2153 u

该核反应释放的能量 ΔE=Δm·c=0.2153×1.66×10kg·(3×10m/s)=3.22×10J

(2)1 kg铀核235释放的能量为多少?

(3)设与m的标准煤完全燃烧释放的化学能相当。

【思政概述】逐步分解,各个击破。学习知识的过程,循序渐进,水到渠成。

【任务八】链式反应的应用之一——制造原子弹。

【探寻结论】阅读教材84页“STS原子弹与科学家的责任”。原子弹的结构有“内爆式”和“枪式”,存放时,核燃料的体积小于临界体积,当要引爆时,利用化学能爆炸的冲击波将核燃料压缩到高密度的超临界状态(或两块铀块形成一块,使其体积达到临界体积),同时使中子射入达到临界体积的铀块中,核燃料立刻发生链式反应释放巨大能量而爆炸。

【思政概述】量变引起质变是需要条件的,我们要恰当去控制、创造条件,使量的积累达到一定程度引起质变。

【任务九】链式反应的应用之二——建造核电站。

【探寻结论】阅读教材85页,学生交流探讨:核电站的核心设施是什么?(核反应堆);用什么方法减小中子的速度?(用石墨、重水、轻水等慢化剂与“快中子”碰撞);在核反应堆中插进镉棒的作用是什么?(调节中子数目达到控制链式反应的速度);核电站是怎样利用核反应堆释放的能量发电的?(用水或液态的金属等流体在反应堆内变成蒸气,在反应堆外推动蒸汽机发电,而使流体冷却,流体循环流动,把反应堆能量传输出去,也冷却了反应堆);建造核电站时特别需要注意些什么?(防止射线对环境的污染、对人体的伤害,废料也要装入特制容器深埋地下)。

【思政概述】我国的核电技术已经成熟,截至2020年,每年发电量约为全国累计发电量的5%。

通过“任务”进行“模型建构”,通过“科学推理”寻找“证据”,通过“科学论证”进行合理“解释”,通过“质疑创新”相互“交流”从而形成“重核裂变”“链式反应”“临界体积”等“物理观念”,通过显性或隐性方式介绍了科学家持之以恒、坚持不懈地为理想而奋斗,淡泊名利,热衷事业,报效祖国,形成“科学态度与责任”。通过概念、规律本身和发现过程所融入的思政元素,形成“实事求是”“量变引起质变有条件”等认识自然的科学观点;通过学生的实践活动,合作探究,培养学生善于解决问题的能力,开拓创新精神,让学生“敢闯会创”。“核裂变”各知识点中列出的思政内容,以及其他物理知识教学中的思政元素,可根据具体情况,选择融入思政元素,融入人文和情感因素,让知识的传授更有温度。“物理课程思政”的实施在探索中前进,永远在路上。