运用立体教学情境促进深度学习的若干建议

——以“生态系统的物质循环”为例

哈尔滨师范大学附属中学 范世一 张庆岭

传统课堂常以教师为权威,教师讲授知识,对教材内容进行陈述,以考试内容为重点进行强化与练习,课堂氛围严肃认真而谨慎;在这样的气氛中,学生只是接受知识,对知识进行了符号形式的认知与记忆,对考试内容进行简单的逻辑关系梳理,大部分学生未能对知识深入地理解,不能在较为复杂情况下运用知识分析解决问题,进行质疑与探究,激发创造性思维等。究其原因,是教师将课堂教学处理成单方向的信息传递过程的结果。课程是落实教育目的的直接载体,而课堂教学是课程的最主要依托。这需要教师的教授同学生的学习发生高频次与深层次的互动,在高度融合的互动过程中,学生逐步达到知识的深入理解,能力的梯度提升,行为态度的逐渐转变,甚至是价值观的顿悟。

如何在课堂中促进学生的深度学习?教师需要通过科学巧妙设计课堂教学结构、合理选择教学内容与形式、有效组织教学来实现。创设有效的教学情境可极大地辅助以上过程的顺利进行。

一、“贯穿式”背景情境,激发思考由表及里

“贯穿式”教学情境要求将大教学情境贯穿于整个单元课程,情境需具备连贯性、顺序性与梯度性。学生被赋予一定的角色与任务,按照情境模块推进,在符合认知规律的前提下,按难度梯度通关,在润物无声的学习体验中由表及里地实现素养提升。

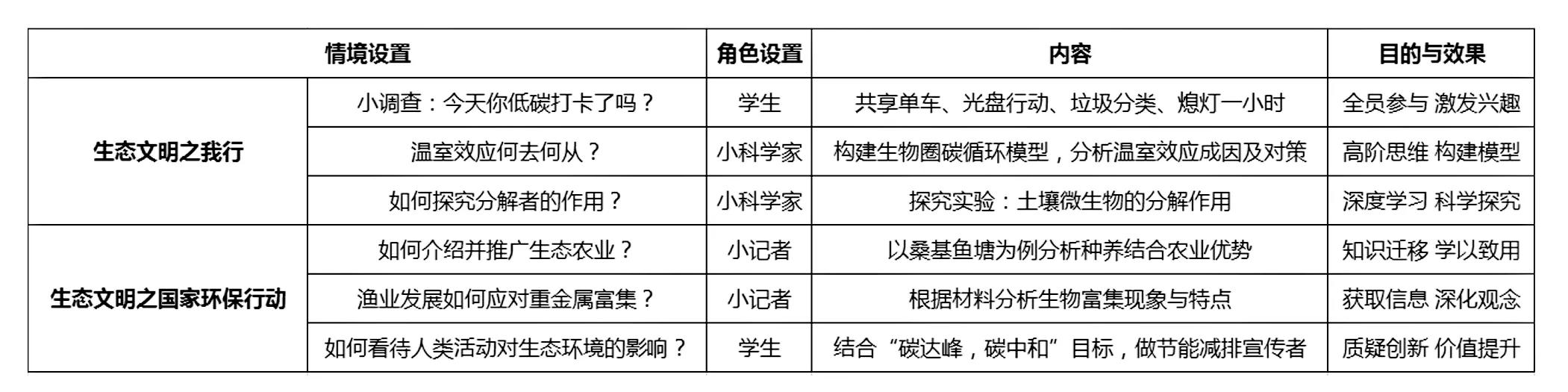

例如,人教版高中生物学选择性必修二第3章“生态系统及其稳定性”选用“共建生态文明”的主题情境,促进学生形成生态观、物质与能量观及信息观与生命观。在第3节“生态系统的物质循环”一课中,采用“生态文明之我行”与“生态文明之国家环保行动”两个小模块情境(见表1)。

表1 “生态系统物质循环”立体教学情境设计——共建生态文明

以生态文明为切入点,低碳生活打卡小调查,调查学生对扫码共享单车、光盘行动、垃圾分类的参与程度等。通过与生活相关的情境为背景激发学生兴趣与参与,并提出问题:为什么要控制碳排放量呢?节能减排对地球有什么意义?以人类行为对地球气候的影响为主线,引发学生着眼于生活经验与生态价值之间的相关性,引发由现象到本质的思考。

二、情境任务为驱动,拓展学习深度与广度

(一)激发高阶思维——挖掘学习深度

杜威认为,知识的学习需要经过还原与下沉、体验与探究、反思与上浮的过程,这一学习过程恰似一个“U型”[1]。教学情境的设置有助于学生经历这一复杂的过程,给学生提供学习体验平台与深度理解知识的契机,利于师生双边互动,实现高阶思维的激发。

情境1:假如你是小科学家,请分析:温室效应该何去何从?

学生需要通过教材图示及引导提示构建碳循环模型。从衣食住行多角度剖析碳元素的来源,用箭头与文字构建概念框架,从中分析温室效应的原因,思考缓解温室效应的有效措施。横向比较物质循环与能量流动之间的关系,进而形成对生态系统功能的整体认知。

情境2:假如你是小科学家,如何探究土壤中微生物的分解作用?

土壤中存在多种微生物,它们在生态系统中的成分为分解者。落叶是在土壤微生物的作用下腐烂的吗?土壤微生物能分解淀粉吗?引导学生尝试提出问题、作出假设、设计实验、预测实验现象。课下再动手做一做,同学之间分享。

学生提炼材料中的核心知识,构建知识之间的联系形成概念模型,体现了“U型”理论中的还原与下沉。在情境中提出探究问题,设计探究实验,预测实验现象,则是体验与探究的过程,在思考探索中深化了认知,丰富了体验。

(二)观念与责任——拓展学习广度

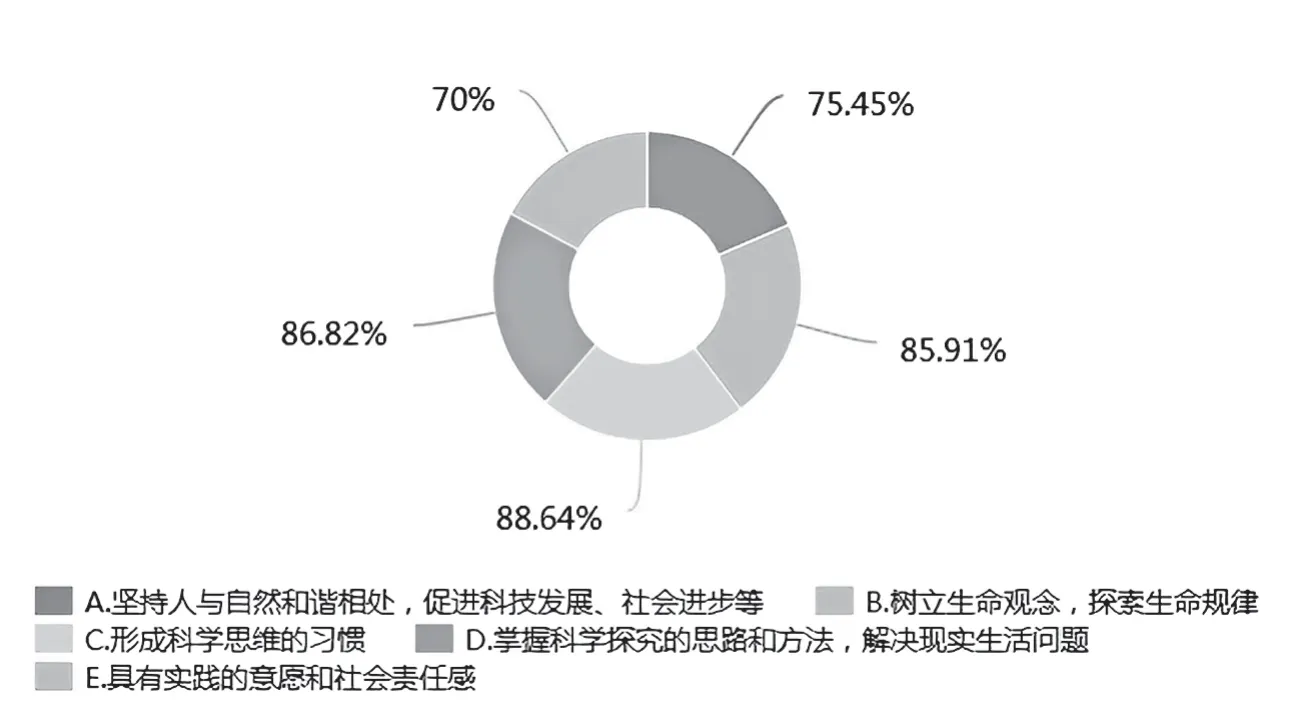

笔者针对“教师在课堂中会着重落实哪些具体的学生培养目标”展开不记名调查,回收有效问卷共计220份,统计结果如下图。

图1 问卷调查结果

88.64%的教师能够培养学生形成科学思维的习惯,超过85%的教师能够培养学生掌握科学探究的思路和方法,解决现实生活中的问题;树立生命观念,探索生命规律。贯彻坚持人与自然和谐相处,促进科技发展、社会进步目标的教师占75.45%,落实最弱的目标为培养学生具有实践的意愿和社会责任感,占70%。原因之一是社会责任难以量化考核,而实践需要额外的课时,课堂中的教学情境恰好是社会生活的预演平台,可承载这一教学目标。

情境3:你如何看待人类活动对生态环境的影响?

学生需结合我国提出的“碳达峰,碳中和”目标,阐述人与自然和谐相处的必然性与紧迫性。培养青少年的观念与责任不应该是教师灌输的内容,是通过深度学习体会应运而生的一种感悟。疫情当前,生态文明之路任重道远,要求我们将这样的大生态观、生命观与系统观融入课程与课堂教学中,从教学情境中折射出对社会热点问题的理性思考,从而达到观念与责任的提升。

三、构建立体教学情境,实现多元教学评价

艾根从知识论角度提出了深度学习的三个基本标准:知识学习的充分广度、知识学习的充分深度和知识学习的关联度[2]。受此启发,笔者提出了促进深度学习的立体教学情境:根据知识节点的教学目标设计模块,梯度情境内容的设计具有连续性,“贯穿式”情境设计为主线,这是X轴;虚拟情境与现实生活体验无缝衔接,情境来源于生活,又延续至课后,具有广延性,这是Y轴;教学情境需要考虑影响时间的持续性,称之为Z轴,这种主线清晰、材料详实、作用持久的情境系统称为立体教学情境。

情境4:假如你是一名记者,如何向广大农民朋友介绍并推广生态农业?

学生结合物质循环的特点,分析生态农业的优点:将养殖业与种植业结合,废弃物资源化,实现物质多级利用,以最小的投入获得最大产出,达到较好的经济效益和生态效益。

情境5:假如你是一名记者,报道民生热点问题:渔业生产如何应对重金属富集问题?

学生通过材料分析:重金属及农药在生物内体含量比环境中多,总结生物富集现象;重金属及农药沿着食物链积累,高营养级生物比低营养级生物体内含量多,此为生物放大作用。

对特定情境中角色的演绎,学生发生了深度思考,进行知识的迁移与应用,即“U型”深度学习中的反思与上浮过程。学生创造性地提出可利用某些生物能够富集有害物质的特征,进行被污染环境的生物修复;需要开发新技术和新材料,有效地减少铅等有害物质的使用和排放等等。

值得关注的是,学生能力的提升,素养的提高与价值观的改变很难量化评价,立体教学情境恰好填补了这一空白。教师作为引导者与启发者,参与对学生的过程性评价,可将情境中三个维度的达成情况及关联程度作为教学评价的参考标准。例如:教学情境中学生的沉浸质量、对问题进行分析和探究的效果、低阶思维向高阶思维的转换频度、对不同现象进行理性辨析和质疑的深度、创造性地解决生活难题的经历、对热点问题及社会关注点的剖析能力、态度价值观的转变等。这既是学生自我评价与提升的过程,也是学生之间互评与学习的过程。