闽语仙游话浊去字例外读阴去的性质

戴黎刚

(浙江工商大学 人文学院,浙江 杭州 310018)

一、莆仙话形成的相关研究

历史文献对莆仙话形成过程的描绘只是寥寥数笔,极为简略。根据«莆田市志»,汉武帝时朱买臣率兵南征闽越王,部分汉兵落籍莆仙,这是中原官话第一次大规模到达莆仙地区。晋代“永嘉之乱”的所谓“八姓”入莆,以及五代时中原人士避乱入莆,则是第二次大规模的中原人士入莆。[1]

莆仙话一贯被认为是闽南话和福州话的过渡方言。«莆田市志»认为, “从历史上考察,莆仙话本当属闽南区”, “原本应该是从泉州闽南话分化出来的”[1]。李如龙也认为, “早期的莆仙话应属于闽南方言区”,后来“莆仙话又和福州话为代表的闽东方言连片,受到闽东方言的不少影响,逐渐形成了兼有闽东、闽南两个方言区特点的莆仙话”[2]。林国平等认为,莆仙话区既受到泉州方言的影响,又受到福州方言的影响,因而形成了具有过渡色彩、自成一系的方言[3]。这些看法包括两个方面的含义:第一,莆仙话原本属于闽南话;第二,后来莆仙话受以福州话为代表的闽东话影响,形成一个独立的新方言区。

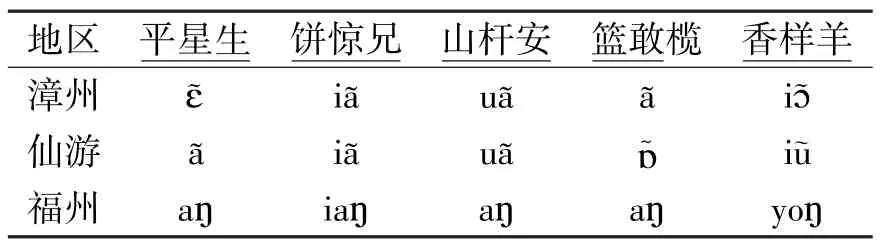

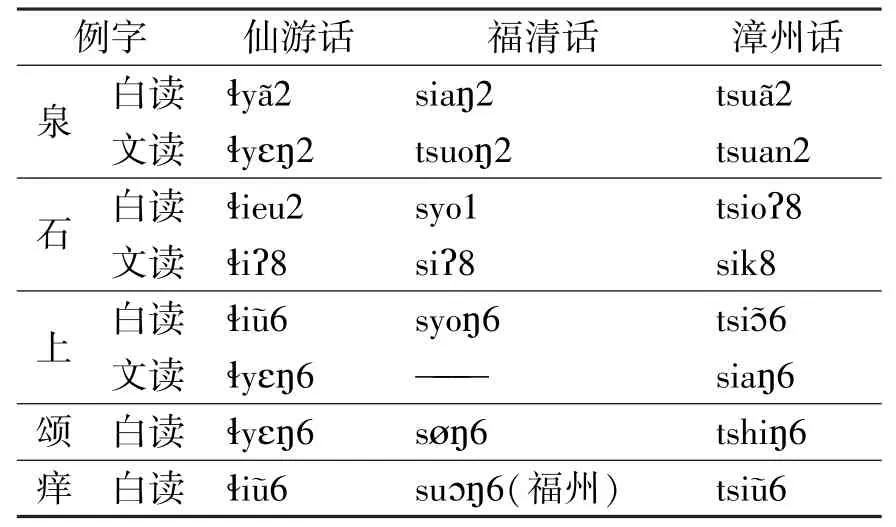

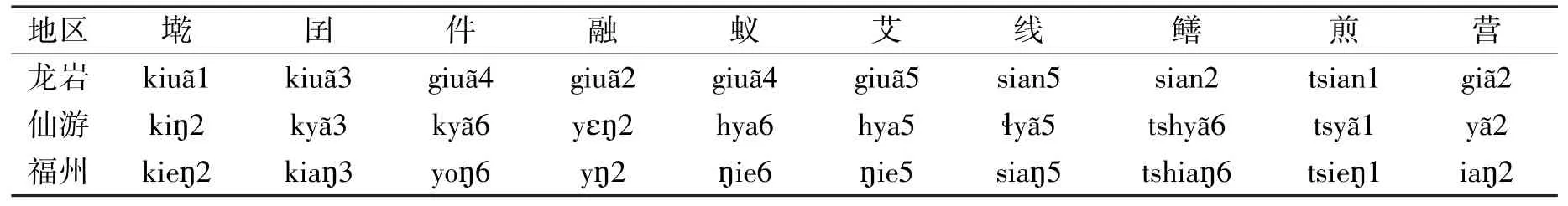

莆仙话和闽南话在语音、词汇、语法上的共性,不言而喻。闽南话最显著的特征是有一套鼻化韵,仙游话也是如此。仙游话与漳州话、福州话的鼻化韵比较见表1。

表1 仙游话与漳州话、福州话的鼻化韵比较表

表1以漳州话代表闽南话,福州话代表闽东话。福州话引自«福州方言志»[4]。漳州话引自«漳州市志»[5]。仙游话根据本人的调查。

另外,就本文相关的语料做几点说明。«戚林八音»[6]大约是明末福州话韵书,不过其浊去字例外与今福州话完全相同,对论证仙游话的源头,并无更直接或间接的裨益,因此本文未重复引用。«汇音妙悟»[7]更是如此,无需重复引用。还有,一方面福州话是闽东话的代表,另一方面虽然福清和莆田更接近,但是其浊去例外与福州话无异,因此本文未全面涉及福清话比较。

表1显示,福州话没有鼻化韵,而漳州话和仙游话都有鼻化韵。而且,闽南话的音值也和仙游话更接近。比如表1“山杆安”类字,漳州话和仙游话都读为合口uã,而福州话读为开口aŋ,差异显著。除了上述的鼻化韵,仙游话早期也有m-/b-、n-/l-、ŋ-/g-声母,以及-m/-p、-n/-t、-ŋ/-k三套韵尾。可见,仙游话是闽南话的一种。这是学界共识,在此不再列举两者共性。

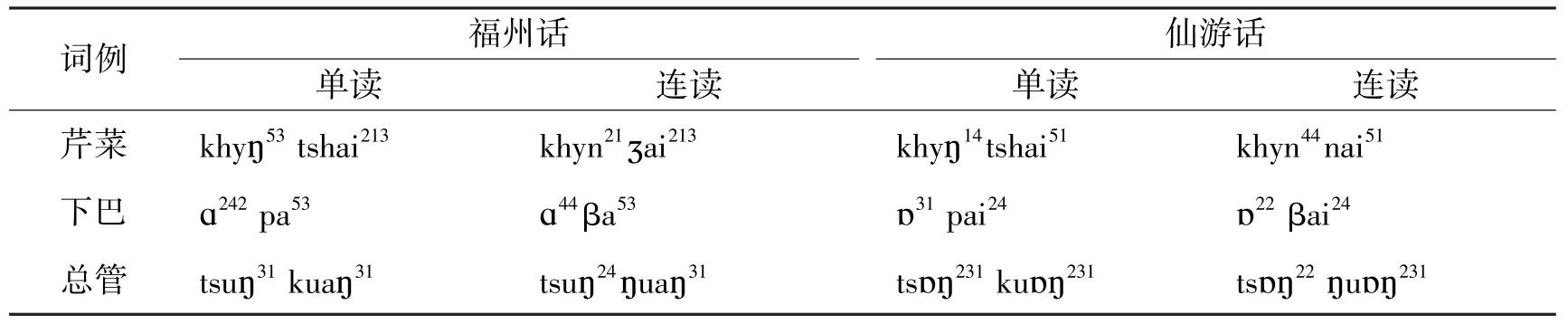

那么,为何仙游话又有福州话的层次呢?最主要的证据是仙游话也有一套声母类化,见表2。

表2 仙游话与福州话的声母类化比较表

表2中仙游话、福州话的各个声母都发生类化,而闽南话却不存在声母类化现象(例证从略),因此学界认为,仙游话的声母类化是受福州话影响产生的。

但是,笔者认为这只是部分事实。仙游话的底子不是闽南话,而是福州话,只是后来受闽南话的强烈影响而类似于闽南话。晚近时期,仙游话又受福州话的影响,出现新的福州话层次。独立的仙游话形成之后,又继续受闽南话的影响(将另有专文证明)。

二、仙游话中古浊去字的今读

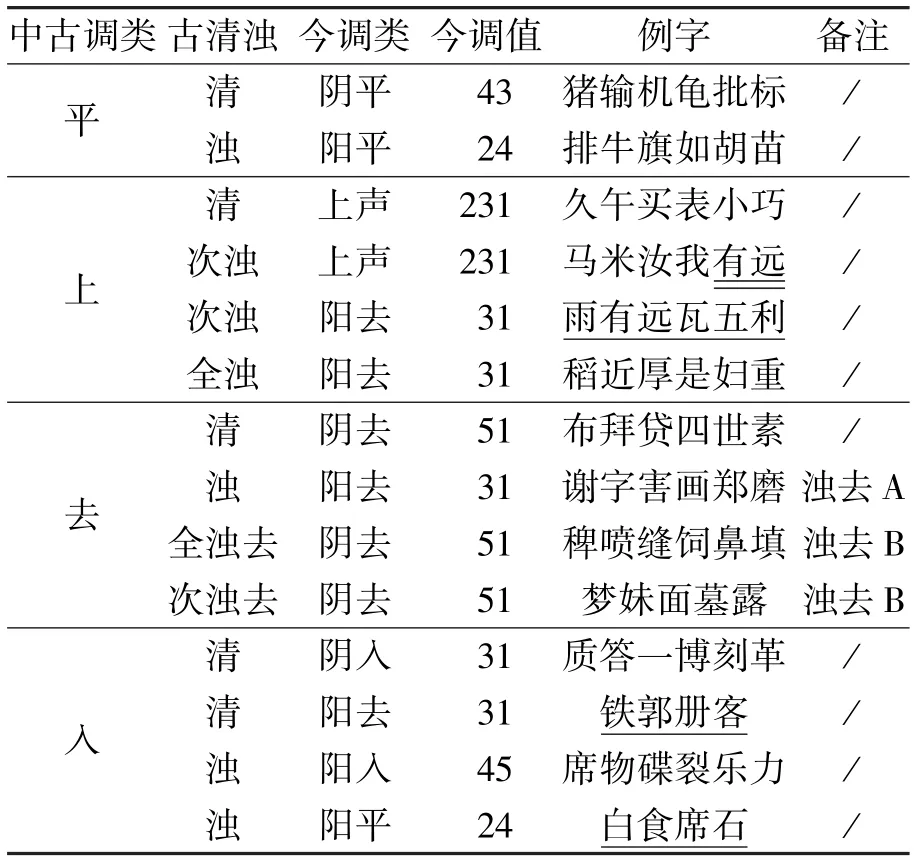

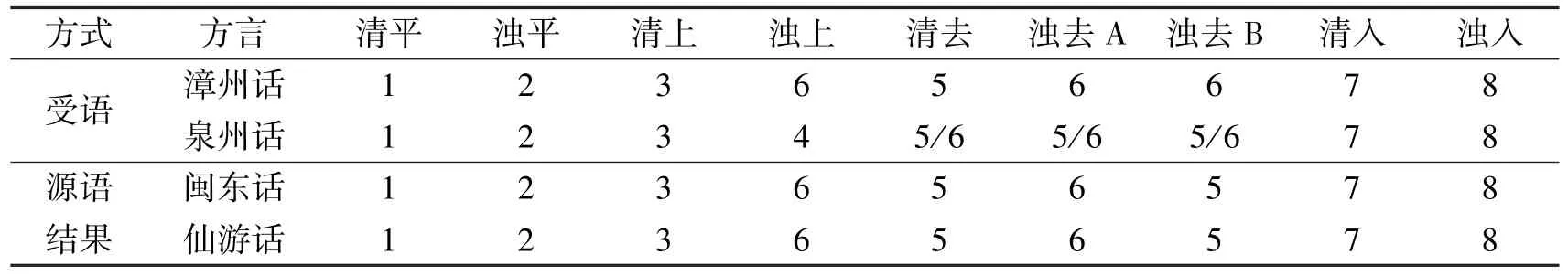

莆仙话的古今调类演变,总体上很有规律,以下以仙游话举例,见表3。

表3 仙游话古今调类对应表

表3仙游话有四类例外。第一类,清入读为阳去;第二类,浊入读为阳平。这两类都属于闽语的白读层,因此和文读层的入声演变方向不同,不多讨论。第三类,仙游话次浊上有的读为阴上,有的读为阳上(或者称为阳去),这不仅是闽语的普遍现象,也是汉语方言的常见现象。第四类就是中古的全浊去和次浊去字,仙游话有部分字读为阴去,具体列举如表4。

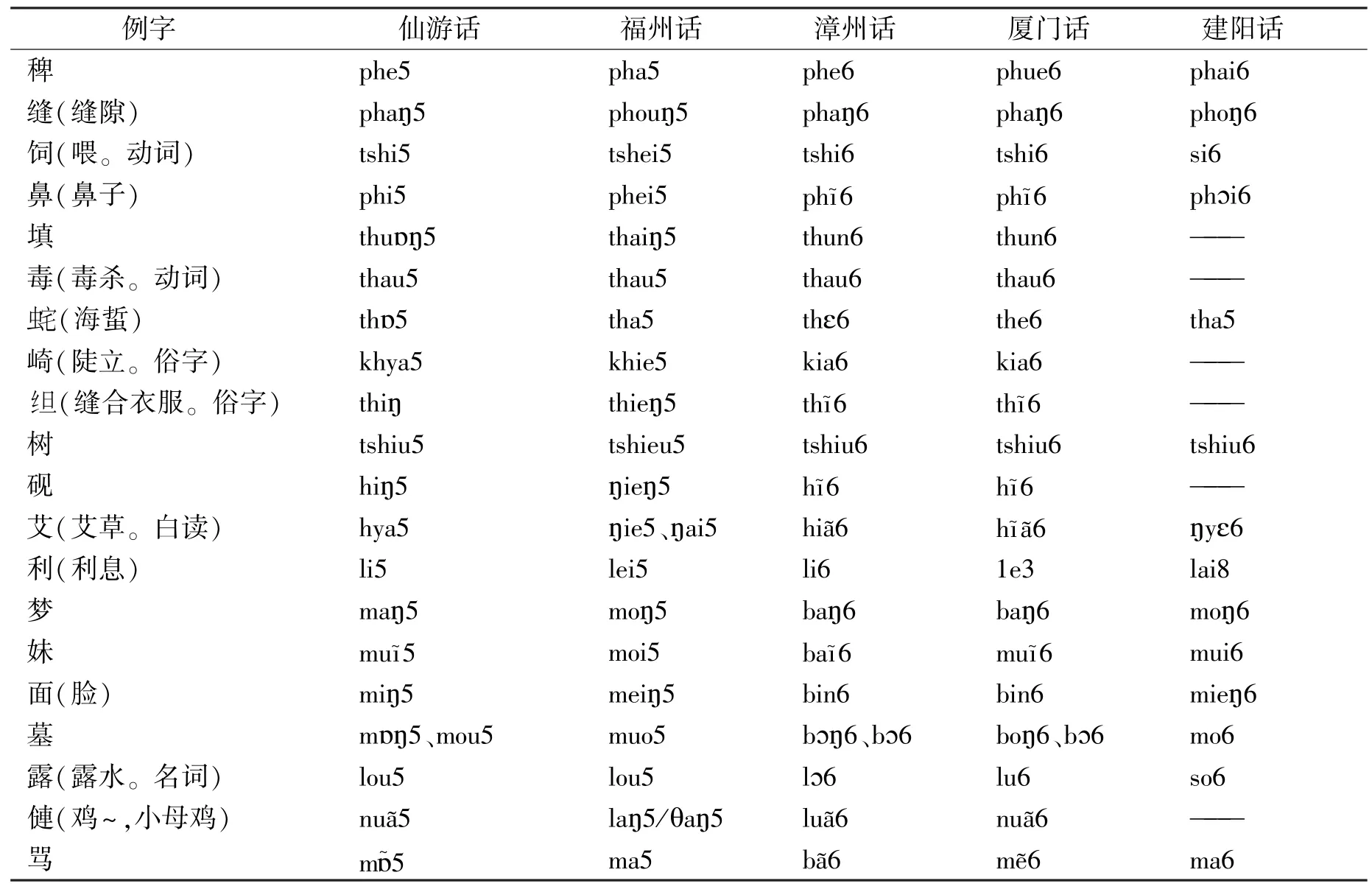

表4 仙游话浊去例外读为阴去字读音与其他闽方言读音比较表

表4中,厦门话、福州话语料根据«汉语方音字汇»[8]、 «福州方言志»[4]、 «厦门方言研究»[9]、The Classification of Longyan[10],建阳话语料根据«福建县市方言志12种»[2]。按照惯例,表4以数字1~8分别表示阴平至阳入8个调类。部分字有文白异读,表4只取其白读。有些字的写法,采用闽语俗字,比如:僆、崎、填,不一定是本字。其中有一字多义的,附上简短解释,以指明其意义及读音。

表4的这些全浊去和次浊去字,仙游话都例外读为阴去。可能的原因有4个。

第一,这些浊去字的例外是源自原始闽语,闽东话和仙游话属于“共同存古”(本段中指共同保留原始闽语,而不是原始闽东话)。笔者认为这不可能。今沿海片核心闽南话的厦门话、漳州话,这些字全部读为阳去,而且其清去(阴去)和浊去(阳去)的分类,完全符合历代古音,音变非常规则(很容易论证,限于篇幅从略)。今泉州系闽南话阴去和阳去不分,不代表他们就有同类的浊去例外。如果原始闽语有此类例外,厦门系和漳州系闽南话的调类演变不可能如此规则。闽东话有此现象,但是不符合古今音变规律,属于不正常的个别例外,不应推及原始闽语,因此也不可能是“共同存古”。

因此,这些例外字应该是原始闽语分为闽东话、闽南话之后,闽东话再独立发生的音变。

第二,这些浊去字的例外是源自闽南话。这显然是不可能,因为闽南话都无此例外。顺便要指出的是,有人可能会认为这些例外字厦漳泉闽南话读阳去,反倒是后起的变异,与通语中古音对闽南话的影响有关。这显然不对。首先,闽南话这些浊去字读为阳去,调类演变完全符合其自身的古今音变对应规律。其次,有些白读词根本就不可能借自中古通语。比如“僆”,晋代郭璞(276—324)说“今江东呼鸡少者曰僆”,可见早在晋代,北方中原一带就不用“僆”字,该字只见于“江东”地区了。再比如, “虫宅”(«说文解字»不收)是海蜇,乃浮游于大海之生物,今福建稍微内陆一些的县市尚且不常见,中古深居中原一带的汴洛之人应该很难见到,不可能将该词扩散回闽南地区并影响闽南话。其他就不一一举例。

第三,这些浊去字的例外,是仙游话从闽南话母体分化出来之后,再从阳去并入阴去。这样的可能确实存在,可以用词汇扩散理论来解说。也就是说,仙游话的阳去调正在并入阴去,表4的这些字先由阳去并入阴去,而其他阳去字正在等待并入阴去。但是这有个问题:为何仙游话表4这些浊去字由阳去变为阴去,而其他浊去字却没有变化呢?而且仙游话这些浊去字的收字范围,和福州话非常一致。如果这两个方言都是平行的独立自变,不可能有如此之高的重合率。因此,笔者认为这不是仙游话的独立自变,也不是和闽东话一致的共同创新。

第四,这是仙游话借用福州话。鉴于上述福州话对莆仙话的影响力,这似乎不言而喻。

三、仙游话浊去字例外读阴去的来源

笔者认为,仙游话这些浊去字例外读阴去的原因,其实不是晚近受福州话影响,而是莆仙地区原本就是流行福州话,之后改用闽南话,这才留下这些例外的白读底层词(目前学界通常把语言转用之后的母语残余,称为“底层”。本文把语言深度借用之后的受语残余,也称为“底层”,与一般意义上的“底层”概念不同)。其性质与仙游话晚近借用声母类化完全不同。

除了这些浊去例外字,仙游话还有不少白读词与福州话相同,而与闽南话不同。比如:

路,仙游话和福州话都称“墿”,但是厦门话、潮州话都称“路”。

一,仙 游 话 称 “蜀” ɬuɔʔ8,福 州 话 称“蜀”suɔʔ8,厦门话称it8、tsik8,潮 州话 称ik8、tsek8。仙游话同福州话,而与闽南话差异显著。

肉,仙游话和福州话都读为nyʔ8,厦门话称hIk8、baʔ7。厦门话和仙游话差异显著。

多少,仙游话称为“偌夥”liao51ua31,福州话称为“偌夥”nuo53uai242。原始闽语的∗ua音类,今仙游话仍然读为ua,今福州话多读为uai,也有部分读为ua。泉州话称为“偌侪”luo22tsue41,其后字和仙游话显然不同。可见,仙游话该词来自福州话。

理睬,仙游话称sy21,福清话也称sy41。泉州话称tshap5。

储水,仙游话称“居水”,福州话也称“居水”。泉州话称为“储水”。

上述这些词,属于仙游话口语常用词,都与福州话相同,而与闽南话不同。笔者认为,上述白读词是源自闽东话,而不是借自闽东话。为什么呢?

语言接触产生的借用,可以是无界的(但是有阶),即所有的源语(目标语)成分都可以被受语借用,但是这首先需要极为强力的接触和极为深度的借用,其次经过这样的深度借用之后,受语的面貌应该和源语高度相似,而受语原来的面貌通常已经模糊不清,一般只有个别残余了。比如下文的蛮话、蛮讲、燕话,借用大量的吴语白读词之后,其音系已经几乎和当地吴语一致,闽东话成分只有极少数残余了。龙岩城关话、漳平话也同样如此,借用了大量的闽南话白读词之后,其音系已经几乎和闽南话一致,不再和仙游话或者闽东话一致,仙游话、闽东话的成分只有极少数残余了。同理,如果仙游话连这么常用的白读词都借用闽东话,那么可以肯定的是,今仙游话的音系必然更像闽东话。这明显不符合实际。

据此,笔者认为这些白读词是闽东话遗留下来的底层,不是借自闽东话,而是源自闽东话。

另外,仙游话的声母也隐含着福州话的底层。沿海片闽语的声母实际上都是15音系统,而且各个声母的对应很整齐。比如,闽南话的ts声母,仙游话、福州话也读为ts声母。但是存在一些例外。

表5 仙游话ɬ音类与其他闽语比较表

福清话也属于闽东话[11]。上述5个字,漳州话的白读都读为塞擦音ts。按照规律,其他沿海片闽语也应该读为ts,但是福清话、福州话却读为擦音s。有意思的是,被认为是闽南话后裔的仙游话,本应读为塞擦音ts,却读为边擦音ɬ。

这些字也都是属于白读,应该是仙游话早期的固有层次,也就是早期福州话遗留下来的底层。原因同上文所述。

四、仙游话例外调类的形成方式

莆仙地区的形成历史不够明确,因此仙游话原本是闽东话还是闽南话,不容易证明。上文笔者以仙游话的白读层和ɬ声母的来源,力证仙游话是以福州话为基础形成的。以下笔者再以蛮话、蛮讲、燕话、漳平话、龙岩城关话为例,揭示这些浊去字在受到高强度影响之后,其特殊调类字仍然保留原调类,以此证明仙游话这些例外属于闽东话的调类底层。

1.蛮话的浊去字读为阴去现象

蛮话分布在浙江省温州市苍南县。根据陶寰的研究,蛮话原本是闽东话,源自福建的“长溪赤岸”(今霞浦、福鼎一带),明初时,蛮话就已经移到苍南了[12]。蛮话受温州话的强烈影响,发生显著的变化。从共时音系看,蛮话完全可以归属吴语中的温州话。

中古的平、上、去、入,温州话按照其声母的清浊各分阴阳,共有8个调类。不过,蛮话的调类只有7个,阳上和阳去合并为一调。现在的问题是:既然蛮话也源于闽东话,那么闽东话这些浊去例外字,在蛮话当中是如何演变呢?

事实上,闽东话这些特殊浊去字,蛮话仍然读为阴去。列举如下:

上文说过,蛮话的共时音系完全可以归属温州话。上述浊去字,温州话都读为阳去,属于正常的音变。可是蛮话都读为阴去,仍然和福州话一致。另外,蛮话“树”的文读音tɕhiau5,调类为阴去,很特殊。一般认为,文读音是借用官话或者权威方言的读音产生的。浊去“树”的文读音应读为阳去tɕhiau6,却读为阴去tɕhiau5。笔者认为,这是蛮话的文读调类沿用其白读调类造成的。蛮话“树”白读音为阴去tɕhio5,虽然文读的声母和韵母都被温州话同化了,但是调类未变,仍然沿用白读的阴去调,而不是改用温州话的阳去调。可见,在语言接触当中,受语的调类具有保守性,不容易发生改变。

综上所述,即使是受吴语强烈影响,蛮话这些特殊的浊去字仍然读为阴去,保留了其母语闽东话的调类特征。

2.蛮讲的浊去字读为阴去现象

蛮讲分布在温州市泰顺县中南部。根据秋谷裕幸的调查,泰顺县内方言很复杂,除了蛮话,还有吴语等方言[13]。泰顺县与寿宁县接壤,蛮讲人应该是福建寿宁移民的后代,蛮讲后来受该县北部温州话的影响而发生改变。从共时音系看,蛮讲的声母系统和韵母系统与闽东话差异很大,但仍然只有7个调类,分别为阴平、阳平、阴上、阴去、阳去、阴入、阳入,与闽东话相同,其古今调类的演变也几乎相同。

闽东话这些特殊浊去字,蛮讲仍然读为阴去。具体列举如下:

梦mɣŋ5、妹muɔi5、面mIŋ5、墓mou5、问mɣŋ5、润ȵYŋ5、鑢lei5、饵ȵi5、盐ɕie5、稗thei5、饲tshi5、鼻phi5、毒thau5、虫宅tha5、利li5、树tshiu5、砚ŋe5

中古浊去字温州话都读为阳去。蛮讲是受温州话强烈影响而成,照理这些浊去字应该也读为阳去。可是蛮讲却读为阴去,仍然与闽东话相同。

3.燕话的浊去字读为阴去现象

燕话分布在浙江省宁波市慈溪观城镇(旧属观海卫),游汝杰等曾经实地调查过,并搜集了当地的人文历史材料[14]。观海卫是明洪武二十年(1387)设立的卫所,将士来自福建省的福宁卫(今福建福安、霞浦一带,属闽东话北片)。燕话原本是闽东话,是镇守观海卫的闽东官兵、眷属及其后裔所使用的方言。今80岁以上的老人才会说纯正燕话,年轻一些的即使会讲燕话也不够纯正了,而青年人大多只会说几个常用的词汇。过去观城镇城里双语现象很普遍,现在当地人大都改用吴语,燕话濒临消失,连找个新发音人都很困难[15]。

可见,燕话已经高度吴语化了。燕话的声母多达27个,有b、d、g、dz、ʥ声母。不过,燕话的调类有7个,分别为阴平、阳平、阴上、阴去、阳去、阴入、阳入,仍然和福州话、蛮讲、蛮话相同。有意思的是,福州话这些读为阴去的浊去字,燕话也读为阴去。比如:

面miŋ5、妹mø5、鼻phi5、树tɕhy5

吴语“鼻”字通常读为阳去,而观城吴语读为biəʔ12,属于阳入,很特殊。如果燕话是采用吴语的常见调类,则应该读为阳去。如果燕话是采用观城吴语的调类,那么应该也读为阳入。但是,燕话仍然保留闽东话阴去的例外读法。

综上所述,即使是受吴语强烈影响,燕话一些特殊的浊去字仍然读为阴去,保留了其母语闽东话的调类结构。

4.漳平话、龙岩话城关话的浊去字读为阴去现象

漳平话、龙岩城关话分布在今龙岩市,都是内陆闽南话,差异较小,因此合并讨论。

根据张振兴的调查,漳平话属于闽南话,但是受到闽西客家话强烈影响,因此具有闽南话和客家话的过渡特点[16]。漳平话的历史形成,是否与莆仙话、闽东话有关系,前人还没有专门论述。郭启熙指出,从唐代中叶至清初,龙岩一直隶属于漳州府,所以闽南话得以广泛传播,加之周边地区客家话的影响,形成了龙岩城关话独有的特点[17]。至于龙岩城关话是否与闽东话、莆仙话有关系,同样没有说明。

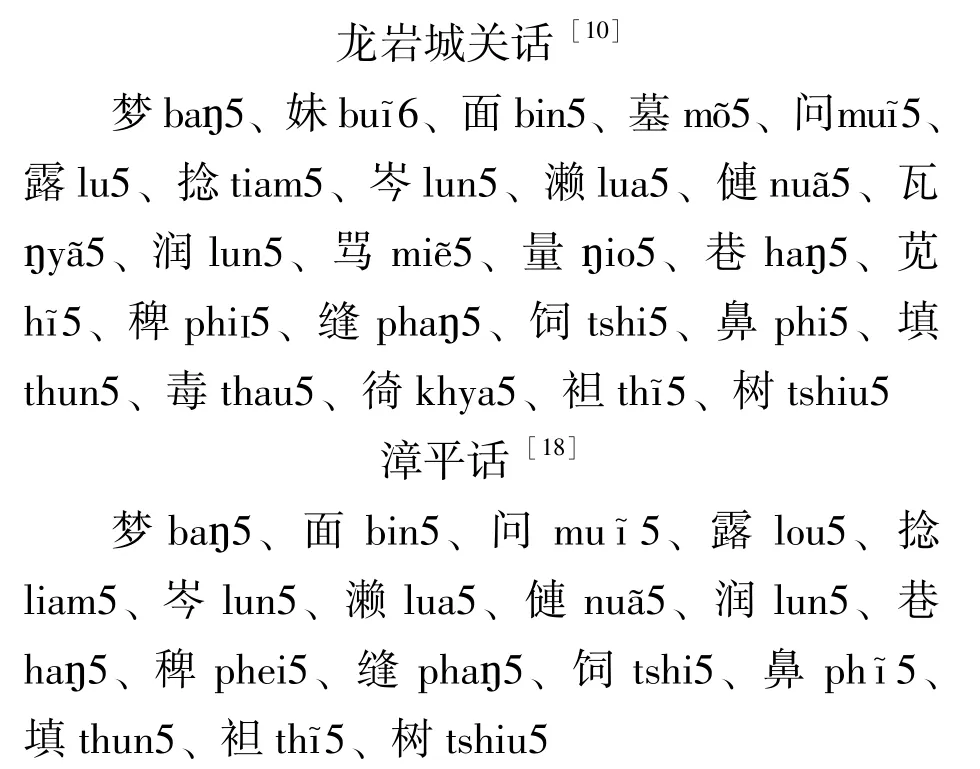

David Prager Branner(林德威)认为,闽东话、闽南话当中,凡是保守的特征,龙岩城关话都保留了,可见龙岩城关话比闽东话、闽南话更保守,历史更早[10]。可见,龙岩城关话、漳平话既不属于闽南话,也不属于闽东话,而是介于两者的中间,属于第三类,可以称为“北部闽南话”或者“内陆闽南话”[10]。内陆闽南话浊去读为阴去,代表的是沿海片闽语分化为闽南话和闽东话之前的阶段。全部列举如下:

林德威推测,浊去读为阴去,是闽语四声未彻底按照清浊分化为阴阳两类的遗留[10]。闽南话四声最后彻底分化,但是闽东话和内陆闽南话的四声,至今都未彻底分化。闽东话和内陆闽南话的浊去读为阴去,都是继承早期原始闽语。

漳平话、龙岩城关话这些例外调类字的范围,与仙游话、闽东话几乎完全一致,这说明他们不可能是平行自变产生的,一定有共同的来源,即保留了早期闽东话的底层。早期的北方移民分两路来福建:由陆路到闽北再到福建其他地方,由海路到福州再到福建其他地方[3]。但总的趋势是,先占据自然条件、生活条件较好的地区(主要是福建沿海地区),然后再逐渐转移到条件较差的山区。龙岩是闽西山区,原本人口极少,其方言无疑是由移民方言混合而成。从这个角度看,笔者认为龙岩城关话该特征应该是闽东人或者莆仙人带来的,而不是保留了原始闽语。

笔者还进一步认为,内陆闽南话很可能是莆仙话的后裔,有以下两类证据。

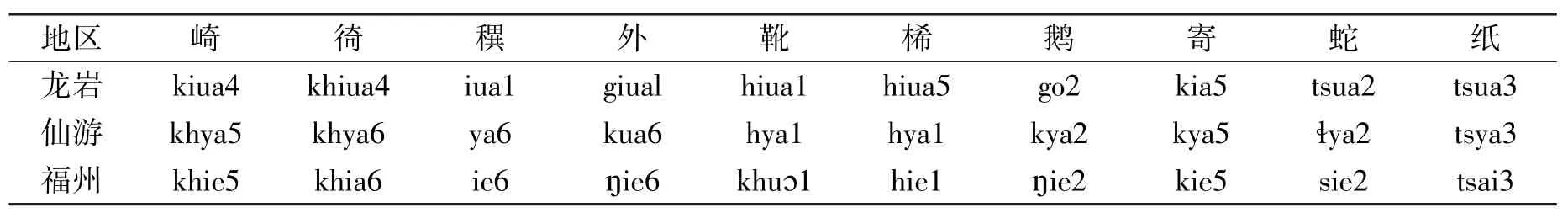

第一,特殊的音类对应证据。闽南话没有撮口呼音类,福州话、仙游话都有撮口呼。但是,仙游话有ya、yã两类撮口呼,是福州话所没有的。而仙游话这两类特殊的撮口呼音类,龙岩城关话同样有,含义丰富。特殊音类的比较见表6、表7。

表6 龙岩城关话iua等音类字与仙游话、福州话的比较表

表7 龙岩城关话iuã等音类字与仙游话、福州话的比较表

表6、表7龙岩城关话的iua、iuã音类[17],文[10]、[20]直接记为撮口呼ya、yã,与仙游话相同。

这些都属于白读,照理应该是龙岩城关话固有的传承成分。莆仙话地区、闽东话地区和龙岩相距较远,不可能是借用导致的。龙岩城关话这两类特殊的撮口呼韵母,证明龙岩城关话是莆仙话后裔。同时龙岩城关话又受闽南话的强烈同化,从而变得和闽南话类同。最后,其母语莆仙话只能退守少数底层了。

表6、表7也有一些仙游话读为撮口呼音类的字,比如“鹅寄蛇纸”和“线鳝煎营”,龙岩城关话并不读为撮口呼。笔者认为,这可能是漳平话、龙岩城关话晚近受核心闽南话影响导致的。

还有一个问题需要讨论。上述龙岩城关话两个音类,有些学者记为撮口呼,但是有些学者不记为撮口呼。如果龙岩城关话、漳平话这两个音类都不是撮口呼,那么还能证明其与仙游话之间的关系吗?答案是肯定的。历史比较法更注重的是音类之间的对应,而不单单是具体音值。只要音类能对应,就可以证明其间具有更密切的关系。音值相同或者相似是锦上添花,使之更直观而已。龙岩城关话上述两个音类和仙游话具有明显的对应,显然两者一定具有尚未被完全揭示的更为密切的内在关系。纠结于龙岩城关话这些音类到底是齐齿呼还是撮口呼才能与仙游话对应,完全没有必要,因为这显然不符合历史比较语言学。至于他们的演变到底谁先谁后,本文没有涉及,而且其实也无需关注。

第二,来自特殊词汇的证据。龙岩城关话称“汗毛”为“库毛”,只与莆仙话“苦毛”相同,而和闽南话、闽东话都不同。这也可以证明莆仙话和龙岩城关话存在特别深厚的历史渊源。

综上所述,即使是受闽南话强烈影响,龙岩城关话、漳平话一些浊去字仍然读为阴去,保留了其母语莆仙话的调类特征。

五、讨论

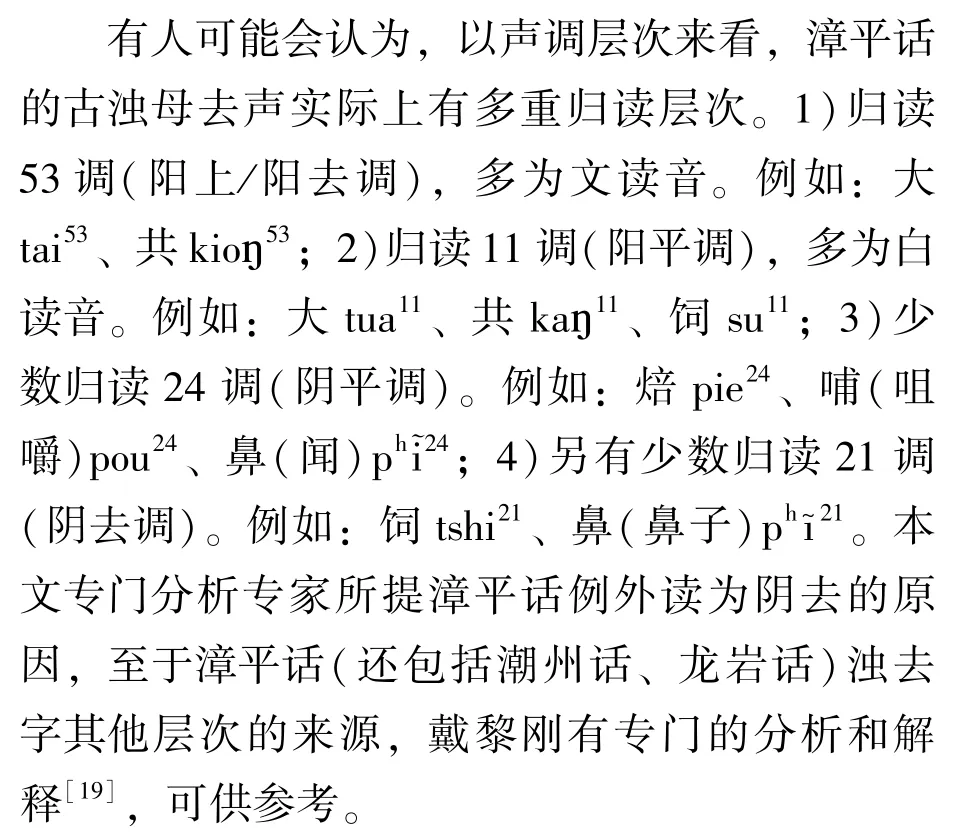

有人可能会认为:汉语方言恐怕更常见的是多种接触语言之间的相互移借与融混,就语言接触的结果看,这已经不是以某一语言为主体的“音韵干扰”或“移借”,而是比较接近混合语言的生成。笔者认为这恐怕也不尽符合汉语的实际,多数汉语方言的接触应该还是某一语言为主体的“音韵干扰”或“移借”。本文的蛮话、蛮讲、燕话、漳平话、龙岩城关话、仙游话,就是最好的例证。这些方言都是以受语为基础,以逐步改造的方式向源语(目标语)迈进,因此能保持原调(见下文)。把仙游话定位为“过渡方言”,既是主观的,也是模糊不准确的。

还有人可能认为:古浊音声母去声今读为阴去的共同层次来源不一定就是闽东话。尽管历史比较法分析出古浊去今读阴去是闽东话的共同音韵特点,但该共同音韵特点究竟是“共同创新”还是“共同守旧”,仍需再思考。闽语在声母上最大的音韵特点乃保有“轻重唇不分”,此一共同守旧特点,不能仅仅根据某方言点有一批字轻唇音读为重唇音,便推论该方言点必定具有闽语层次。

该说法未考虑到字音分布的偶然性和必然性,因此还不够准确。具备轻唇音读为重唇音的特征,的确不能直接证明该方言就是属于闽语。但是,在具体的方言当中,哪些字轻唇读为重唇,往往具有显著的偶然性。非闽语区的收字范围,一定和闽语区有显著差异。而在闽语区内部,哪些字轻唇读为重唇,却又必然是高度一致的。当然,笔者这里所说的必然性,是建立在收字分布具有一定偶然性的基础上。如果两个方言全部读轻唇音的字都读为重唇,那么是否都属于闽语,需要进一步检验。

笔者还要再举一个更贴切、更精确的例证,就是闽语全浊声母的今读。众所周知,闽语的全浊声母已经清化,但是大部分清化为不送气音,小部分清化为送气音,这是闽语最重要的特征之一。照理,哪些全浊字的声母清化为送气音,哪些全浊字的声母清化为不送气音,这本来应该具有明显的偶然性。而福建各地方言高度一致,这又具有必然性。如果某方言全浊声母今读的分布,和闽语高度一致,那么就应该认为这不是偶然相似,而是必然具有共同的源头,也就是属于闽语(当然,如果只有个别一致,那么需要进一步检验)。

本文浊去例外读为阴去的字,仙游话和闽东话的收字高度一致,这说明他们不可能是共同创新(指闽东话和仙游话的清去浊去都未彻底分化,导致这些浊去读为阴去),而是有共同的来源,也就是源自原始闽东话(不是共同保留原始闽语)。特别是龙岩城关话、漳平话,属于内陆闽南话,与闽东话、莆仙话相距较远,不可能发生性质完全一致而且范围高度相似的特殊的共同创新。根据笔者的语言比较经验,汉语由自变产生的调类分合非常有规律,只有极个别的例外。完全相同的调类不规则例外,都源自同一母体。

如果仙游话这些例外字是借用福州话,那么其音系应该和福州话一致。上述蛮话、蛮讲、燕话的形成历史非常明确,他们原本都是闽东话,后来都受吴语的强烈影响发生深刻的改变,甚至变得面目全非,但是他们浊去音类读为阴去的现象,却无一例外地保留了下来。因此,笔者可以反过来把浊去读为阴去的调类例外,作为鉴定闽东话源头的证据。上述漳平话、龙岩城关话原本是莆仙话,被闽南话同化之后,同样留下了这些浊去调类例外。

受语的调类具有稳固性,这有众多的实证,已被学界广泛认同。汉语接触方言分为两种:

第一种是非直接接触,比如汉语文读音的形成,就是通过非直接接触产生的。这种接触方式大都以自己的母语为基础,产生新的文读音,因此其文读音的调类,绝大多数保留其原有的白读调类。可见,在非直接接触当中,受语的调类具有稳固性,不易被源语(目标语)同化。

第二种是直接接触。在直接接触当中,受语的调类同样具有极强的稳固性。

曹志耘指出,在济南话受普通话影响时,济南话声调的变化是伴随着该音节的声母、韵母的变化而发生的[21]。在所有的济南话受变成分当中,没有不改声母、韵母而只改声调的例子。比如,济南话的“则责”,老年人读为tʂei213,中年人读为tsɣ213,少儿读为tsɣ42。中年人受普通话影响,声母、韵母都发生了改变,可是调类、调值都未改变,到了少儿组,济南话的调类才发生改变。可见,在受变过程当中声调具有稳固性,往往是在声母、韵母都变得与源语(目标语)一致或者高度一致时,调类才发生变化。

段纳指出,河南平顶山方言接受普通话成分时,如果是调类发生改变,那么韵母必定已经发生改变,如表8[22]。

表8 平顶山话“客刻克”受变进程表

表8“客刻克”等字的平顶山话,其声母和普通话完全一致,因此不需借用,只有韵母和声调发生借用。在韵母发生变异之后,声调才发生变化。可见,在受变时,声母和韵母是调类发生变异的前提。平顶山方言的这种现象也证明受语在借用时声调具有稳固性。

如果仙游话是以闽南话为基础受福州话影响而产生新调类,那么根据其他方言的受变规律,在调类变得和福州话一致之前,仙游话的韵母系统必先变得和福州话一致。但是事实完全不是这样。仙游话有一整套的鼻化韵,与闽南话相同,而与所有的闽东话完全不同。因此,仙游话不应该是源自闽南话,而应该是源自闽东话。仙游话、蛮话、蛮讲、燕话、龙岩城关话、漳平话,都是源自闽东话且长时间强烈接触其他方言的产物,他们的声母和韵母已经变得和源语(目标语)非常接近,但是仍然保持受语的例外调类。仙游话浊去字的具体变化过程分析参见表9。

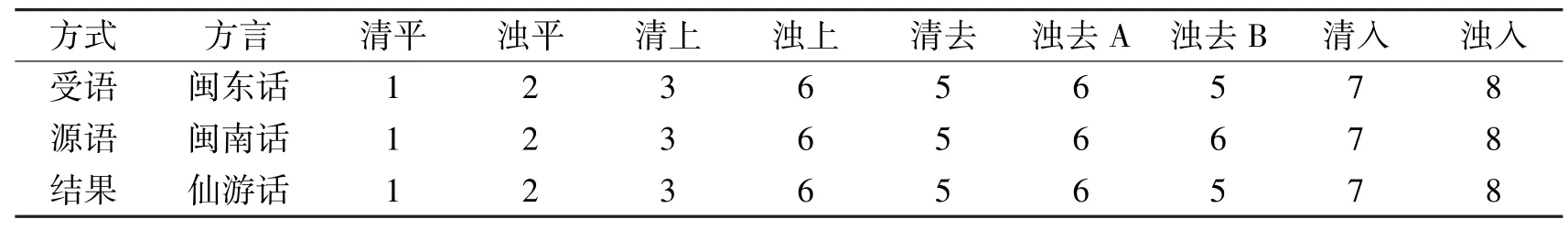

闽东话和闽南话原本都是8个调类。泉州话清去和浊去合并,漳州话、福州话、仙游话的浊上和浊去合并。

通常认为,仙游话原是闽南话,后来受闽东话影响而成。也就是,受语为闽南话,源语为闽东话。表9浊去A类字,漳州话和闽东话都是读为阳去,两者融合的结果是仙游话读为阳去,这容易理解(泉州话也能展开论证,只是没有必要而已,因此从略)。但是,表9的浊去B类字,闽东话读为阴去,漳州话读为阳去,那么作为两者融合体的仙游话,应该读为阴去还是阳去呢?还有,泉州话的阴去和阳去合并为一类,那么表9的浊去B类字,又应该读为何调呢?

上述蛮话、蛮讲、燕话都处于吴语的重重包围之中,不可能与吴语势均力敌,而是处于弱势,因此不可能发生“僵持不下”型的借用。这些闽东话受吴语的影响,几乎已经变得面目全非了。但是,这些方言浊去B类字,仍然保留闽东话的阴去调,而不是变为和吴语相同的阳去调。可见,如果仙游话是以漳州话为基础借用闽东话,那么这些浊去B类字应该仍然读为阳去,而不是闽东话的阴去。要特别指出的是,按照蛮话、蛮讲、燕话的模式,如果仙游话是以泉州话为基础借用闽东话,那么仙游话不应该有独立的阴去调,表9的浊去A类字、浊去B类字、清去字,仙游话应该同读一个调类。这显然与今仙游话完全不符。因此,不应该认为泉州话是本文的“不利证据”。

表9 以闽南话为受语的仙游话调类演变过程分析

相反,如果仙游话是以闽东话为基础借用闽南话(以漳州话为例,不再分泉州话和漳州话,其实结果相同),那么这些浊去B类字就可以像蛮话、蛮讲、燕话、龙岩城关话、漳平话那样,读为阴去。因此,笔者认为早期仙游话不是闽南话,而是闽东话。其借用过程如表10。

表10 以闽东话为受语的仙游话调类演变过程分析

六、结语

同一个方言片下的不同方言,他们之间的共同特征,到底是共同存古,还是共同创新,是特征移借,还是转用底层,或是混合而成?这是目前语言学界面临的重大难题。本文发掘众多具有相同特殊层次的例证(特别是来源不明的龙岩城关话、漳平话),先归纳其特殊层次的形成方式,再以此推论仙游话的形成历史。

蛮话、蛮讲、燕话、漳平话、龙岩城关话都有同样的特殊层次。其中蛮话、蛮讲、燕话的历史形成很明确,它们原本都是闽东话,后来受吴语深刻影响,现在的音系几乎完全变为吴语,但这些浊去例外属于深层项目,仍然不变,保留其受语闽东话。漳平话、龙岩城关话的形成历史不够明确,今属闽南话,却有几个与仙游话对应的早期层次(包括词汇层次),可以推测,他们是以仙游话为基础形成的。

浊去字的调类比声母、韵母更难发生借用,如果仙游话连这些浊去例外都已经借自福州话,那么其音系更应该和福州话一致,而不是和闽南话一致。因此笔者认为,仙游话浊去例外读为阴去是源自闽东话,早期的仙游话就是闽东话,只是后来被闽南话同化了。而仙游话这些浊去例外字,因为属于白读词,使用率高,就被保留了下来,为人们探索其受语提供重要的线索。

笔者认为,分析仙游话的形成过程,既有利于搞清仙游话的系属,细化福建的发展史,也有利于揭示语言层次的叠置脉络和生成过程,非常有意义。