政府灾害风险防范信息服务模式研究*

阿 多,廖永丰,吴 玮,刘 旭

(应急管理部国家减灾中心,北京 100124)

灾害信息作为政府和公众间关于灾害风险沟通的重要载体,对其及时、精准和科学的掌握,可为灾害防御方案科学制定和防灾减灾工作有效开展提供重要依据。同时,灾害信息服务也是社会各界参与自然灾害风险管理的途径,对消除公众针对重大自然灾害的心理恐惧有积极作用。截止目前,基于传统的防灾减灾管理理念,各涉灾行业的灾害信息服务均有一定发展。气象、地震、地质和水利等行业部门基于多年发展的信息产品和服务机制,构建了依赖电视、报纸、广播、网络、电话、手机等渠道的台风、干旱、地震、洪涝、泥石流等灾害的信息服务模式[1-3],产品较好的服务于工农业生产和公众的日常生活。随着我国灾害管理事业的逐步完善,特别是应急管理部的成立和习近平总书记有关“两个坚持,三个转变”的新时期防灾减灾救灾管理理念的提出,标志着我国自然灾害管理整体上向着精细化、专业化和标准化方向发展,对灾害系统中所含要素的管理向着全方位、全过程和立体化的动态管理方向发展。但应急管理行业的灾害综合管理服务模式正处在不断完善中,特别是灾害风险防范信息服务体系不健全,服务模式构建待梳理。在多灾种、灾害链和灾害系统等方面研究中如何做好信息服务应用,如何扩展灾害风险防范信息产品的服务对象。这些问题的解决,将对提升公民灾害素养、灾害救助应急处置能力和我国自然灾害综合防治成效具有重要的意义。

1 政府灾害风险防范信息服务需求分析

1.1 对多灾种综合风险防范信息产品的需求

多灾种综合风险防范信息产品是各应灾主体获取灾情信息的载体。防灾减灾体系中政府灾害救助、灾害保险、社会力量参与综合减灾、公众防灾减灾等多主体对灾害信息产品的要素信息各有需求:政府灾害管理部门需要从产品中获取灾前监测预警信息、灾害现场情况以及救援物资人员的调配状态等;灾害保险公司则更关注产品信息中的标的评损信息等;社会救援力量需要根据产品信息中的预警、灾害基本信息进行灾前物资储备、灾后救援资源调配等;公众需要从产品中获知即时灾害、灾害预报、灾后恢复等的基本信息。同时,现阶段在灾害监测部门发布的产品中,相关产品具有灾害数据多样、产品类型体系不全等特点,同时缺少面向不同主体的、多灾种的、综合风险防范信息的产品个性化定制。在灾害管理过程中,现有的服务信息产品未能全面满足各应灾主体参与灾害管理全过程时所需的信息,固定要素式灾害产品往往需要各类用户分析人员进一步挖掘或融合才能成为科学指导救灾的依据。

1.2 对多灾种综合风险防范信息服务的需求

多灾种综合风险防范信息产品的制作,需要多源异构数据作为产品要素的制作基础。行业防灾相关数据各自分布在气象、国土、环境、水利和农业等多个部门或组织的业务服务平台上,存在“信息孤岛”的问题。在产品制作的过程中往往需要手动接入各部门数据,缺少数据集成中心进行防灾数据的统一调配。另外,传统的灾害信息产品制作流程不能适应政府、保险公司、社会救援力量和公众的个性化需求,所以需要根据用户需求和产品类型,研究设计多元化的产品内容要素组织形式,然后对产品要素进行标准化的设计和展示,包括符号、比例尺、文字、图表、开发、配色等。不同产品要素自定义组合为各类灾害综合风险防范产品的自适应模板。同时产品的发布需要构建信息最优组合、多样化表达、多渠道自适应切换和多渠道迅捷发布等功能,实现针对Web网页、手机App、微信公众号、手机报、微博等多渠道的综合风险信息高效自动化发布,满足不同用户多层次、全方位了解灾害综合风险信息的需求。

2 政府灾害信息产品服务模式构建

为落实三个转变的防灾减灾救灾新思想,政府灾害救助类信息产品服务应该覆盖灾害管理全链条,涵盖常态减灾、灾前预警、灾种应急和灾后恢复四个阶段,且应将重点放在灾前预警与防治。信息产品不应只包含仅关注单因子、单灾种的初级产品,应向包含多因子、多时相和多灾种的综合灾害产品的中、高级产品过渡[4]。同时,信息产品服务对象也应该拓展,提升社会主体参与度,弱化政府在灾害救助中的绝对主导地位,达到政府和公众达成一致共识并有机配合的最优防灾减灾机制[5]。

2.1 产品制作的信息来源

(1)行业信息。涉灾部门灾害信息产品与数据共享主要以部门服务为主,这依然是我国的基本国情。因此,产品制作所需的信息,除获取降水量、气温、水文、承灾体、数字高程、遥感数据等基础信息外,还应包含水利、气象、国土等行业的危险性服务产品信息。

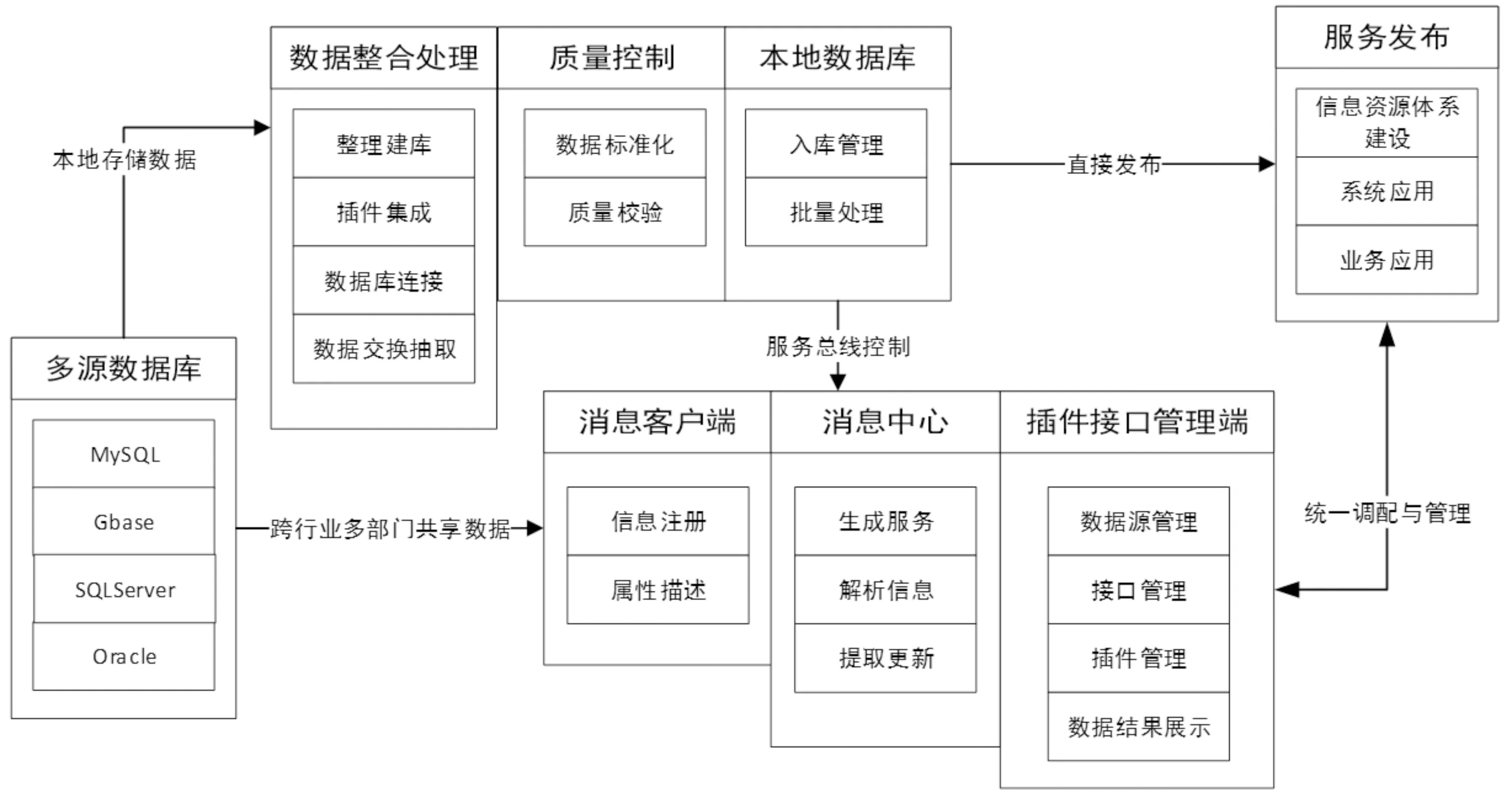

行业部门共享数据所在的网络和数据库管理软件及版本不尽相同,多源异构数据接入时应做好“去耦合”化设计。采用消息总线模式进行数据交换,能够对实时调取的行业共享数据和本地存储数据统一调配与管理。不仅解决行业共享数据的权限问题,而且有效提高行业部门业务协同的时效性[6]。基于服务的信息接入主要流程如图1所示。

(2)互联网、物联网等信息。伴随互联网技术的发展和5G时代的到来,基于互联网和物联网信息的灾害研究逐渐引起人们的重视[7-8]。社交媒体数据具有实时性和位置服务的特点,将社交媒体数据应用到灾害应急计划和危机管理中[9],能有效提高应急管理的效率[10]。其信息主要包括可进行舆论走向分析的语义分析数据,可为重灾区救援提供保障的微博数量和空间变化数据等,另外还可以基于人口类型,分析公众情绪,寻找消极情绪的空间分布规律,从而优化救灾物资分配[11]。基于各种传感器的物联网信息因具有快捷、直观的特点,也被越来越多的运用到灾害预警管理中[12]。

(3)专家信息。专家智库提供的决策信息能够弥补普通人员因为经验、技能和熟练度等造成的隐性知识缺陷,能完成基于创新的知识库中有效、有价值的知识信息加工[13]。

2.2 政府灾害信息服务产品设计分类

政府灾害信息产品的设计不仅要关注各类用户主体的需求,还应兼顾与现有防灾减灾救灾相关标准的兼容性。同时,应依据灾害管理周期区分各类产品,重点关注致灾因子、孕灾环境、承灾体和灾情等信息。表1为依据业务需求,设计的涵盖灾害管理全过程、面向多主体的、多灾种综合风险防范信息服务的产品体系。

采用SPSS18.0系统软件统计分析资料;两组患者ICU天数、住院天数、器官支持天数以及不同时间段炎症指标变化情况其中计量资料用(±s)表示,并用t检验;两组患者不良反应发生率其计数资料用(n,%)表示,并用X 2检验;P<0.05表示有统计学意义。

图1 多源数据接入流程图

表1 政府灾害信息服务产品体系设计概要

2.2 政府灾害信息产品制作启动机制

政府灾害类信息产品应包括灾害管理全过程的各阶段。一旦重大自然灾害发生,应尽快启动产品制作,为灾害预警和灾后救援提供快速、准确和有效的决策信息。

(1)触发指标选择。除地震灾害外,台风、洪涝、滑坡和泥石流等影响我国的主要灾害的发生均高度依赖气象和水文因子,诸如中心风力数据、降雨量数据、水位数据、流量数据、水文控制断面信息等。另外,一些重要的下垫面信息指标也直接影响到触发机制的科学制定,如土壤含水量数据、坡度、地质构造、居民点距离位置等。地震灾害的触发指标为地震台网中心发布的震情信息。表2为依据业务工作实际,初步探索选取的一些产品制作触发指标。

表2 产品制作触发指标选取及指示灾种

(2)触发机制。依据灾害管理过程,政府灾害类产品涵盖常态减灾、灾前预警、灾中救援和灾后恢复重建各阶段,其产品制作触发机制也有所区别。信息产品制作的触发依据主要为发灾周期、临灾时间、发灾时间和其它依据灾害管理周期所需的时间节点。以预警产品为例,台风的预警产品触发时间为24~48 h,洪涝灾害预警产品触发时间多为6~24 h,山洪灾害预警产品多以个位小时[12]。

2.3 政府灾害信息服务产品发布

(1)产品发布的审核机制。政府灾害信息服务产品主要包含三类信息:服务于灾害管理部门的决策支撑类信息产品、须向社会组织和公众发布的相关预警与灾情信息产品、可提高公众风险意识与认知水平的信息产品。产品发布前需依据用户的类型、用户级别和信息的敏感程度,经一定的审核才能完成产品发布。

(2)产品发布渠道。为更好的兼顾社会团体和公众的灾害信息获取,除仅服务于决策部门的信息产品需通过政府内网、专线和纸质呈报的方式提供服务外,其余灾害救助信息服务产品的发布不应局限于传统的纸质报告和手机报的形式,应充分发挥互联网和移动终端在信息扩散方面的优势,开辟Web、微博、微信、手机APP等发布渠道。

(3)产品服务对象。相较于传统政府灾害救助信息产品多服务于政府决策部门,新时期的灾害管理更关注社会团体和公众的参与程度,因为后者的参与不仅可以提高公民的防灾减灾意识,更能提高灾害管理的整体水平。另外,保险行业也对灾害预警和损失评估类产品关注度较高。

图2为政府灾害救助服务整个过程流程图。

3 灾前预警阶段政府灾害信息服务示例

“多灾种综合风险防范信息服务集成平台”是面向多用户主体,开展覆盖灾害管理全过程的灾害风险防范信息服务集成平台。其通过消息总线模式完成跨行业数据交换,利用微内核+插件的方式实现信息产品制作和发布模块的轻量化集成。基于研发的这一平台,依据灾前预警阶段业务工作内容和需求,结合气象、地震、自然资源部等部门的产品信息,开展灾前预警阶段风险防范信息产品服务业务模式应用研究。

3.1 产品类型

灾前预警阶段产品主要服务于应急管理行业及地方省、市、县级政府灾害管理部门,开展灾前预警和防灾减损等业务工作,同时为社会组织和公众防灾减灾提供信息服务。此类信息产品内容聚焦突发、阶段性灾害风险分析等主要问题,产品时间尺度主要以日为单位。产品要素包括灾害影响范围、风险等级、潜在损失、致灾因子信息、承灾体信息、发展趋势等,构建满足政府灾害救助和社会公众防灾减灾服务的灾害信息产品类型。基于现有业务工作,探索和研究的灾前预警阶段产品见表3。

图2 信息产品服务流程图

表3 灾前预警阶段产品构建

3.2 产品制作

区别于传统的产品制作共享数据获取方式,新时期灾前预警阶段产品制作强调数据获取的高效、完整和科学性。通过双向交换自适应的时空数据集成技术,综合考虑Web-Transer、Web-Service、Web-Crawl等路径,结合微服务构建Spring Cloud技术(包含服务注册和发现、负载均衡、消息总线、断路器、API 网关、服务调用、配置中心等),集成地震、水利、气象等涉及灾害信息数据,并融合自然语言文本处理分析方法,形成多源异构数据快速获取,实现涉灾部门多源数据的有效共享。相较于传统的通过邮件、微信、QQ等及时通信方式的数据传输共享机制,更具时效性、科学性和规范性。

灾前预警类产品多涉及灾害风险预警信息,因此基于时间周期的产品信息多为既定产品,多以小时、日为时间节点进行规律性编制。基于地理区位的信息产品多以行业部门的全国重点区域的天气、水文和地质等涉灾预警产品为依据触发编制。

灾前预警阶段的产品制作多为突发产品,因此产品制作的协同要求高效。从灾害种类选择开始,到产品模板和专题图数据源的选择,最后评估模型的选取等,均可通过先期准备的库来实现自动化制作。图3为通过预制模板生产的地震灾害风险评估产品样例。

图3 产品制作示例

3.3 服务用户和发布渠道

灾前预警阶段的信息产品主要为全国范围内的重点区域的灾害临灾风险预警,除低温冷冻和暴雪灾害外,多处于灾害多发的汛期阶段。民众对灾害的风险信息,尤其是区域性重点灾害多发区的民众关注度较高。保险行业因涉及对标的损失保护和灾损理赔的关注,对该阶段的产品关注度也较高。因此产品的服务对象以政府、社会组织和公众为主。其中的临灾风险信息面向所有用户,对于承灾体的预评估信息主要针对政府部门用户发布。社会组织、保险公司和公众可以依据风险信息,开展相应的防灾减灾对策。

灾害预警阶段的服务用户覆盖全量用户,因此其产品发布渠道覆盖WebService、手机App、微信公众号、手机报、纸质报告等多种渠道。政府灾害救助所需报告因内含关于承载体的灾损预评估数据,相对敏感且可能引起恐慌,政府灾害救助用户由部级平台依据服务需要,发送至中央政府决策层或省级平台用户,再有省级平台用户依据服务需要,发送给管辖行政范围内各级政府灾害救助部门用户。当政府灾害救助类信息产品不包含敏感信息的,可以直接通过中央平台,一键下发到地方各级灾害管理人员或社会组织手中。灾害保险行业的信息服务主要通过平台发送给保险行业的中央级部门,再有中央级部门依据自己单位内部机制决定信息服务的服务机制。更多的时候,社会组织和公众是通过WebService、手机App、微信公众号等公众服务渠道获取信息服务。图4为各渠道服务产品体系发布情况。

图4 产品发布示例

4 小结

本文依据现有灾害综合风险信息服务现状和需求,从服务信息来源、产品体系设计、服务用户和服务渠道等方面入手,探讨了基于我国当前实际国情的灾害风险防范信息服务模式,取得了一定的研究成效,为完善多灾种风险防范信息服务,提高灾害风险防范的科学性、精准性和完整性提供科学参考。

(1)文章从产品信息来源、服务对象和灾害管理不同阶段信息需求等方面入手,探讨了关注灾害监测、灾害评估预警和灾情分析评估的政府灾害救助服务产品体系,破解了当前风险防范产品信息获取方法单一、产品体系不完善等诸多问题。提升了灾害信息服务产品体系的完整性。

(2)基于灾害发生机理,选择多种灾害发生的关键因子,明确了产品制作的预警指标以及产品制作触发机制。对于科学制定灾害预警策略、优化产品制作流程和提高产品服务效率有重要意义。产品的服务用户从主要面向政府决策层,扩展至社会组织、公众和灾害保险,提高了灾害信息的沟通效率,提高了各社会主体的灾害风险防范意识。

(3)通过信息化平台完成风险防范信息服务产品的全流程服务,对风险防范业务向着标准化、制度化和流程化发展,提供了具有实操性的解决方案。