生态工程技术在北方河流综合治理中的应用

刘峥

(辽宁环境保护与循环经济杂志社,辽宁沈阳 110161)

1 引言

生态工程技术应用于水环境综合整治,与传统的物理化学方法相比,是一种较先进的环境治理理念,主要分为植物生态工程、微生物生态工程、动物生态工程以及植物微生物动物相结合工程[1]。本文以北方地区某支流河为例,利用生态工程技术,主要采用表面流人工湿地工艺净化小流域污染河水,以植物修复床为核心对污染底泥进行综合治理,探讨以此类工程措施促进支流河的生态系统恢复以及增加其生物覆盖率的可行性。

2 研究区域水体现状

A 河是流经北方地区某较大河流的一级支流,其上游二级支流B 河来水主要为某县污水处理厂排水,每天约有2 万t 处理过的污水排入,水质受到一定的污染,其现状功能主要为农业用水。监测结果表明,该区域水质达不到国家地表水Ⅳ类水质标准,枯水期超标则更为严重,主要超标项目为有机物和氨氮。

3 工程设计参数与设计方案

3.1 工程设计参数

3.1.1 设计水质、水量

本工程主要是在河流汇合区域建设河道人工湿地,目的是为改善该河流汇合区域的污染状况,增加该区域内的地表水环境容量。根据该河道情况调查,设计处理水量为2.5 万m3/d。设计进水水质见表1。

表1 设计进水水质 mg/L

3.1.2 现状污泥重金属含量

由于A 河和B 河的汇合地区常年受上游污水影响,大量重金属“汇”于底泥中,为了避免污染底泥成为地表水污染的“源”,对其进行适当的生态修复就显得尤为必要。现状底泥重金属中,镉含量为2.2 mg/kg,砷含量为25.8 mg/kg。

3.1.3 出水水质

根据水环境功能区划要求,该区域应执行GB 3838—2002《地表水环境质量标准》Ⅳ类标准。设计出水水质见表2。

表2 设计出水水质 mg/L

3.1.4 污泥处理后重金属含量

污泥经过处理后满足GB 15618—2018《土壤环境质量标准 农用地土壤污染风险管控标准(试行)》中水田标准,镉的风险筛选值为0.6 mg/kg,砷的风险筛选值为25 mg/kg(pH 6.5~7.5)。

3.2 设计方案

3.2.1 工程总体设计

建设人工湿地水质净化工程是该水环境综合整治项目的核心工程。按照因地制宜的原则,利用现有河滩地和坑塘,沿河道分别建设3 处人工湿地和2处氧化塘,Ⅰ号湿地采用表面流工艺处理B 河河水,其处理后出水直接排入邻近的坑塘。Ⅱ,Ⅲ号湿地主要处理A 河河水,也采用表面流人工湿地,起改善水质、增加A 河水环境容量的作用。重金属污染底泥生态修复技术主要采用超富集植物种植修复方案,方案设计见图1。

图1 主要方案设计示意

3.2.1.1 人工湿地方案比选

(1)人工湿地类型的选择

人工湿地一般是指由人工建造和控制运行的与沼泽类似的地面,主要是将需要净化的污水和污泥投配到经过人工建造的湿地系统来达到净化污水污泥的目的[2-3]。人工湿地系统与其他水处理系统相比,具有建造和运行费用较低、易于维护、有效的废水处理以及能产生一定的经济效益等优点,但同时也存在占地面积较大、设计运行参数难以精确、易受病虫害影响等缺陷。

结合研究区域的现状特点,通过实地考察和资料收集,初步拟定3 种人工湿地处理方案。

方案一:垂直潜流人工湿地。为最大限度减少对地下水的污染,湿地底部应做防渗处理。做好防渗处理的底部铺装填料,种植适合的湿地植物于填料上面,经过湿地的污水以垂直流的方式通过,附近铺设污水收集管线,让经过湿地处理的污水先进入收集管线后再流入水体。

方案二:水平潜流式人工湿地。这种人工湿地系统是目前研究和应用最广泛的一种湿地系统,其主要特点是使用不同的填料作为床体,一般可由一级或多级填料床组成,床体填充填料基质,床底都设有隔水层。经过湿地的污水主要是沿水平方向向出水一侧缓慢流动,需设置适当的水位调节或集水装置[4]。

方案三:自由水面人工湿地。即表面流人工湿地,通过培植适合的湿地植物来构造人工湿地生态系统,不使用填料,也不需做防渗处理,流经湿地的污水自然通过系统后进入附近的水体。

比较这3 种方案,前2 种方案的污水处理效果和处理负荷较第3 种更理想,但其前期的一次性投入成本比较大,而且建成后涉及的湿地系统维护及运行费用较高,管理方面也相对复杂;方案三采用自由水面人工湿地,虽然处理负荷较低,但投资最省,运行管理简单方便。

A 河和B 河的汇合区域人工湿地工程主体宜采用表面流型人工湿地系统,即充分利用A 河和B 河的实际地域条件和附近的地形特点,将表面流人工湿地系统作为该项目的核心工艺,再根据当地的自然条件选择合适的湿地植物,由此构建一个递进式的人工湿地净化系统,对流经湿地的支流污水进行深度净化。

(2)湿地植物的选择

目前,虽然全球发现的湿地高等植物很多,但已被实际应用于人工湿地且产生效果的只有几十种,代表性的淡水水生植物优势品种主要有芦苇、宽叶香蒲、苦草、狐尾藻和软水草等。如果湿地中的水生植物生长不良,会影响污水净化的效果,另外,因地处北方,冬季寒冷,在选择湿地植物时要考虑其越冬问题。一般主要考察水生植物的耐污能力、根系的发达程度、去污效果以及对当地环境的适应性和经济价值等。

根据对该河域的地理条件及相关状况的调研与考察,优先选择有强净化能力的本土植物,坚持因地制宜、有利于保持生物多样性以及景观效果和经济效益相协调等原则。本工程最后拟选择苦草、鱼藻等作为人工湿地的沉水植物的主要物种;选择香蒲、芦苇作为挺水植物的主要物种;选择莲、菱等作为人工湿地浮叶植物的主要物种。

3.2.1.2 植物修复底泥重金属方案选择

重金属污染底泥和土壤的治理技术常用的有物理法、生物法和化学法等。常用的客土换土、活性炭吸附、络合浸提、化学沉淀、电解、离子交换法等都各有其优势[5],但也都不同程度地存在着不足,如投资成本过高,能源消耗过大,操作人员需要一定的专业性,管理复杂,以及处理后容易产生二次污染等。尤其是使用这些方法处理污染物含量较低但面积又相对较大的重金属污染场地时,其各方面成本更是相对较高。

而植物修复技术(phytoremediation)是借助某些植物具有忍耐和超量积累某种或某些化学元素的能力,来清除环境中的某些特定污染物的一种治理技术。与其他方法相比,植物修复技术具有如下优点:一是植物修复技术治理底泥的污染成本相对低廉,且这种方法也比较适合在面积较大的区域应用;二是植物修复不易破坏生态环境,有利于减少二次污染,土壤还可以保持好的结构和肥力;三是如果能通过对植物的集中处理进一步回收植物体内的重金属,还能产生一定的经济效益。

综上,本工程的底泥生态修复技术拟采用超富集植物种植修复方案,超富集植物前期拟选用龙葵、蜈蚣草等,后期则考虑采用玉米等大生物量作物。

3.2.2 单体设计

3.2.2.1 表面流人工湿地设计

(1)进水渠。平整土地,在现有河道浅水区域做出种植面,在种植面的前端建成进水渠,渠宽3.0 m、高0.6 m,有效容水高度0.5 m,进水口位置根据枯水季河道情况设置。

(2)出水明渠。采用自然散水设计,土堤结构,渠宽3.0 m、高0.6 m,有效容水高度0.5 m。

(3)底部处理。使用黏土、耕植土在湿地底部做垫层;黏土垫层厚度200 mm,用土量约1.4 万m3;耕植土垫层厚度200 mm;平整垫层后栽种湿地植物。

(4)围堰。湿地围堰起保护湿地作用,均采用土堤,围堰设计应符合GB 50286—2013《堤防工程设计规范》规定。

(5)配水系统设计。湿地均匀配水非常重要,关系到人工湿地的稳定运行[6]。人工湿地的配水系统通常采用矩形堰、三角堰和导流墙等。结合该项目现场的实际地貌特征和地形条件,考虑建造成本,本项目拟采用导流墙布水系统,即通过导流墙分配流量。

人工湿地导流墙应置于进水系统及各级湿地分隔处,并作为各级湿地进水的整流措施。墙高1 m,下底宽3 m,上底宽2 m。

参考国内外的一些人工湿地的实践运行经验,根据当地污水的水质特点,将人工湿地的设计有效水深设为0.5 m,3—10 月的水力负荷取0.05 m3/(m2·d),11 月和12 月以及第二年的2 月的水力负荷取0.03 m3/(m2·d),每年的1 月不进水。

人工湿地的设计处理水量计算公式为:

式中,Q 为处理水量,m3/d;q 为人工湿地水力负荷,m3/(m2·d);A 为湿地面积,m2。

需要建设的湿地总面积为332 900 m2,污水进入人工湿地系统后的出水达到地表水Ⅳ类水质要求。

进行水质核算时应考虑北方冬季低温对人工湿地水质净化效果产生的影响,保证处理后的出水能达到设计要求。

3.2.2.2 重金属污染底泥植物修复床设计

污泥植物修复床3 500 m2,采用10 个单元。规格(组)为:L×B×H=100 m×35 m×1.5 m。

污泥植物修复床采用土池结构,为防止污泥植物修复的过程中对地下水及周围环境的影响,污泥植物修复床体需采用防渗处理。采用黏土铺盖作为污泥植物修复床的防渗措施比采用垂直防渗措施有一定的优越性,经济成本低且能缩短工期。黏土铺盖法施工方式简单,而且技术要求低;水面施工场面较大,铺盖速度快,不需碾压就能达到快速止漏和闭气的目的;黏土铺盖柔性大,适应地基变形能力强,因为黏土可以与填土体、岸坡结合为一体;随着泥沙的淤积,其防渗作用还会与日俱增,一般可控制黏土块的尺寸10~20 cm。

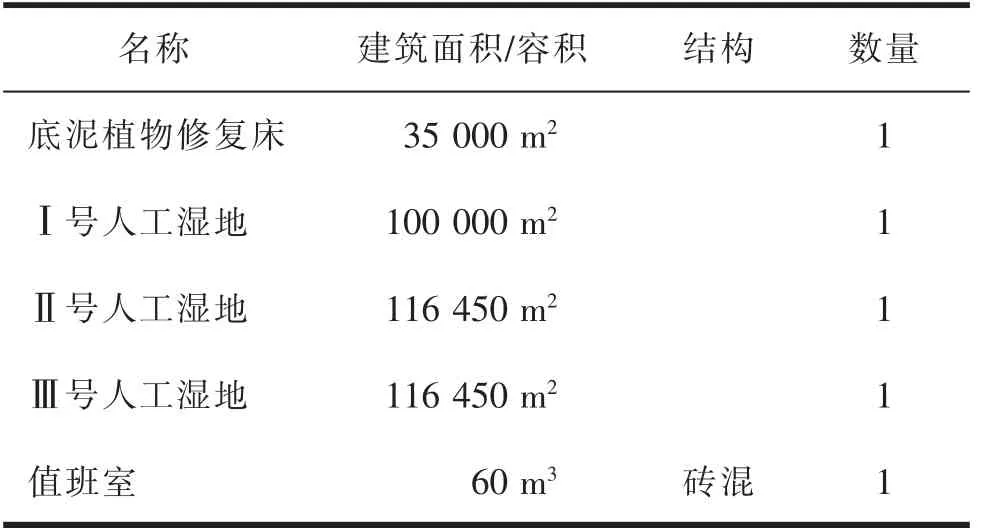

3.2.3 建筑物和构筑物设计

工程建筑物和构筑物设计见表3。

表3 主要工程建筑物和构筑物

4 工程效益分析

4.1 环境效益

A 河、B 河汇合区域水环境综合整治工程的环境效益体现在人工湿地净化河水、提高水环境质量和使长期淤积的重金属污染底泥得到根本治理。

4.1.1 改善河流水质及水源保护功能作用

A 河、B 河汇合区域水环境综合整治工程的建成和运行,可以显著提高B 河水环境质量,进一步有效去除水中的有机污染物,处理水量最大可达2.5 万m3/d,处理出水水质可达到地表水Ⅳ类水质要求,该项工程年削减COD 总量约126 t(年运行7 个月)。

4.1.2 生态环境功能恢复作用

建成的人工湿地不但可以净化流经的支流河水,还可以涵蓄水源,丰水期有利于补充地下水,并且对于改善下游的水源地补给水水质有促进作用。

建成的湿地系统因拥有繁茂的水生植物群落,还可以为当地的多种生物提供生境,改善后的生态系统能吸引大量外地的水禽来此栖息繁殖,对于提高当地生物多样性具有重要意义,同时,建成的人工湿地水质净化工程,还会进一步改进附近河道的生态景观[7],使该区域的水质和生态环境质量得到较大提升。

4.1.3 削减重金属污染底泥对环境的影响

A 河、B 河汇合区域常年受到上游地区污水处理厂及部分企业的影响,底泥中沉积了大量有毒有害重金属。重金属污染不但是地表水体污染的“源”,而且逐渐开始对地下水造成影响。结果显示,通过污染底泥植物修复系统的建立,可以从根本上消除污泥重金属污染对该地区的影响。

4.2 社会效益

经过湿地处理出水达标后可以作为下游地区的灌溉、工业和景观用水,适当缓解当地用水紧缺状况,同时也可作为备用的中水水源,对发展经济、建设资源节约型和环境友好型社会都具有重要的现实意义。同时随着该湿地工程的稳定运行,目标河流水质可望得到根本改善,逐渐形成的湿地景观,不仅有利于改善当地的大气环境,更能提高周围居民的生活环境质量。

5 结语

目前生态工程技术在不断探索中,而其中的人工湿地技术也在不断地完善和发展。合理的工艺参数设计和良好的管理与维护是使人工湿地系统充分发挥水质净化功能的重要环节,应建立健全运行维护机制,保障人工湿地工程维修、日常养护、植物收割处置等费用,同时,引入专业机构开展运行维护等[8]。对于已建成的湿地系统,水生植物系统的管理也是控制要点。污染底泥的植物修复技术目前研究较多,但在国内真正将此技术应用到实际工程中的并不多,因此应对污染底泥植物修复技术进行更深入的研究和实践。